#6「1年目の社会福祉士:倫理綱領の「原理」を学ぶ」~社会正義~

◆この記事では、倫理綱領で大切にしたい部分を紹介し、学びの記録としてまとめます。今回は、「社会正義」について掘り下げます。

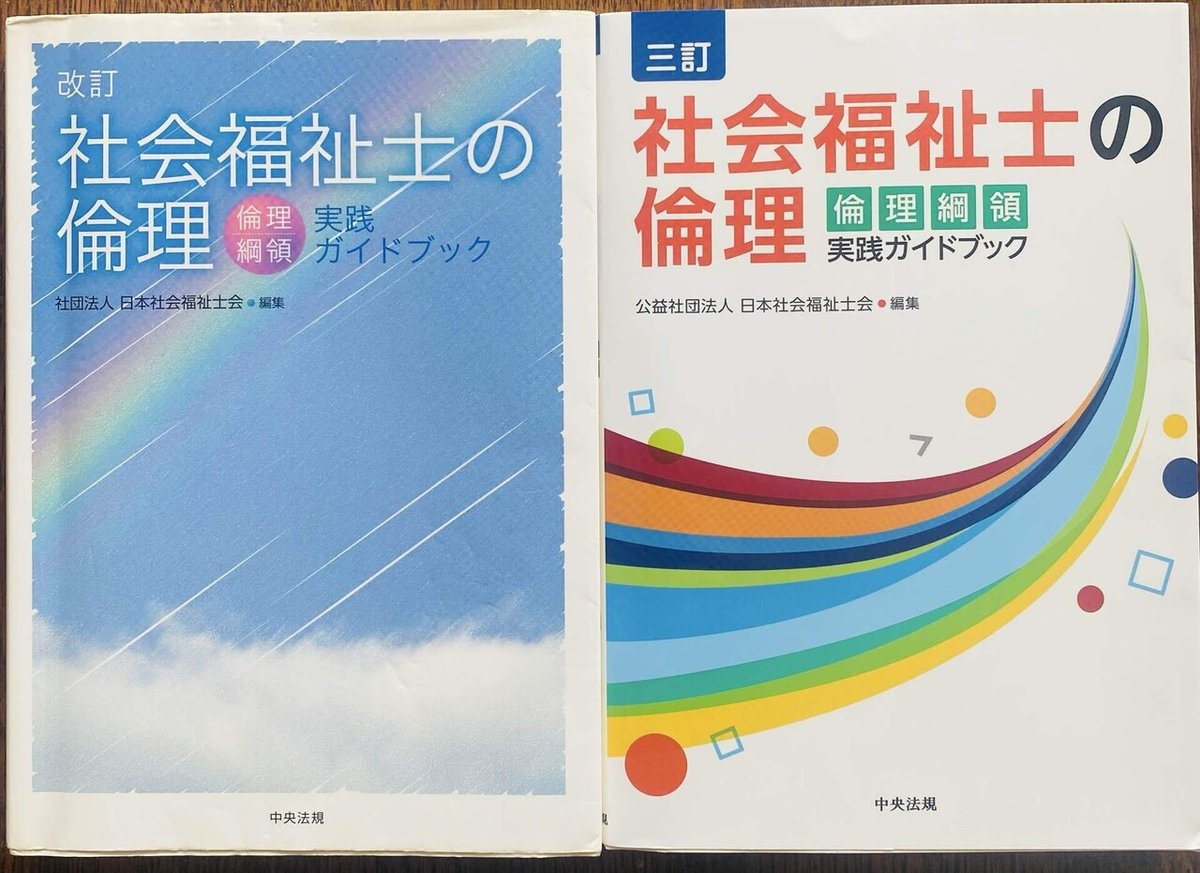

おすすめの書籍

私は、この学びを深めるために、以下の二冊を参考にしています。

●公益社団法人日本社会福祉士会 の倫理綱領

こちらの公式サイトでも詳細を確認することができます。

https://jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

●原理

Ⅲ 社会正義

社会福祉士は、差別、貧困、抑圧、排除、無関心、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現をめざす。

新しい倫理綱領では、従来の「価値と原則」が「原理」に改められ、社会福祉士の活動基盤となる6つの要素が関連しています。

●社会福祉士はソーシャルワークで社会正義の実現を目指す

「正義」=正しいみちすじ。人がふみ行うべき正しい道。社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。

すべての人々は、他者との関係や他者との違いを持つ社会的な存在です。

差別、貧困、抑圧、無関心などは、私たちの身近でも起きており、それに苦しむ人々がいます。

また、社会の不正義の一つとして「無関心」が新たに加わり、身の周りで起きていることに関心を持たないこと自体が、社会にとって正しいことではないという考え方が広がっています。

直接的な差別や抑圧、排除をしなくても、知っていながら知らないふりをしたり、「自分とは関係ない」と態度を取ったり、「自分とは違う」という線引きをすることがよくあります。これも、多くの人が見覚えのあることではないでしょうか。

社会福祉士が目指す社会正義の実現とは、誰もが自分のあり方を自分で選び取る自由、他者との関係において不公正感のない平等、そしてさまざまな人々が一緒にいることが当たり前で、互いに支え合い、つながりを感じられる共生社会の実現です。

社会福祉士は、自分に何ができるのかを理解し、社会正義の実現を妨げる要因を少しでも減らすために、人々のエンパワメントを促し、社会的な構造の変化と改善に向けた活動に積極的にかかわっていく必要があります。

●感想

いじめを見て見ぬふりする「無関心」について考える

もし自分がいじめに遭っているとき、周りの人が気づかないふりや知らないふりをしていたらどう感じるでしょうか。

ある人が過去のいじめ体験についてこう話しました。

「〇〇さんも、私がいじめられているのを見ていたのに、何もしてくれなかった。」

いじめを受ける人にとって、加害者からのいじめ加え、傍観者の無関心もまた心に深い傷を残します。

なぜ人は「無関心」を選ぶのか

人は、嫌なことに関わりたくないという気持ちを持っています。それは決して、いじめに加担したくないからではなく、自分を守るためでもあります。

私は過去に、いじめを目の前にして行動を起こしたことがあります。

いじめをしている人に対して「こうしたらどうかな?」という提案をした結果、その場で大声で罵声を浴びせられました。

それでも、いじめに遭っている人は、そのことにも気がつかないふりをし、いじめに遭っていることにも気がつかないふりをしました。

この経験を通じて、ただ行動を起こすだけでは何も変わらないと痛感しました。

いじめを止めるために必要なこと

その後、私はいじめられている人に対して、他の人が気づかないようなその人の行動を称賛し、その人が大切な存在であること、私がその人のことをしっかりと見ていることを伝えました。その結果、少しずつその人の気持ちが前向きになったのを感じました。

一方で、加害者へのアプローチが不十分だったことにも気づきました。

公然といじめを止める提案をしたことで、加害者は自分が人前で否定されたと感じ、私に反撃してきたのです。

この経験から、加害者に対しても、その人が「自分の存在が認められている」「大切にされている」と感じられるようなメッセージを伝えることの重要性を学びました。

どちらにも尊厳があり、その人にしかない強みがあります。それに注目し、個々にアプローチすることが大切です。

周囲にエンパワメントすることが社会正義の実現につながる

いじめは一時的に耐えられても、心に深い傷を残します。人は大切にされ、認められることを望み、社会の一員として生きています。

社会正義は、大きな変革だけでなく、小さな行動からも実現すると考えます。目の前で起きているいじめに対して、「見て見ぬふり」をやめ、自分の周囲にエンパワメント(その人の持つ力を引き出す)を行うことが、その一歩となると考えます。

もし私がいじめを受ける立場だったとしたら、周りに迷惑をかけたくないと思うかもしれません。でも、本当は助けてほしいと思うはずです。目の前で傍観している人に本当は助けて欲しいと言いたいのです。

社会福祉士として大きな変革を進めることは難しいかもしれませんが、小さなことから始めることはできます。

例えば、「あなたは大切な存在だ」と伝えたり、「見ているよ」というメッセージを送ることです。

また、加害者に対しても「あなたの良いところ」を伝えることで、気づきを得ることができるかもしれません。このような小さなアプローチが、変革への第一歩となるのだと思います。

そして、これらを身近なところから実践して、啓発していきたいです。

これは「無関心」という社会の不正義に対する小さな改革であり、一人ひとりにある「人がふみ行うべき正しい道」すなわち社会正義の実現に近づくことかもしれません。

無関心でいることは、自分を守るために必要だと思うけれど、行動を起こすと自分の環境が変わる。

無関心でいる方が楽かもしれない。でも、行動した先には、変化した環境が待っている。

守りたいのは自分のなかにある正しいことをしようと囁く声なのかもしれませんね。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

私が目指しているのは孤立のない共生社会の実現です。

参考文献

社団法人日本社会福祉士会 『改訂社会福祉士の倫理 倫理綱領実践ガイドブック』中央法規出版 2014年 39頁

公益社団法人日本社会福祉士会 『三訂社会福祉士の倫理 倫理綱領実践ガイドブック』中央法規出版 2023年 43、44頁