中学校教師 #49 生きているデータで勝負する

4月から中学校で勤務しています。

いずれは小学校に戻ることを考え、この経験を記録に残そうと思います。

異動の経緯や考えは下記参照

中2 数学 データの分析

箱ひげ図を活用してデータの分析をする学習です。

私が中学生のころにはなかった内容なので、新鮮な気持ちで学んでいます。

さて、教科書にこのような課題があります。

この箱ひげ図から、データの散らばりについて考察していきます。

3人とも架空の人物、すでに与えられた箱ひげ図…ということが気になりました。

生きているデータで学習したい

せっかくなら、本当のデータで考察したい。

だから、題材や資料を変更することにしました。

オクリンクで作成したスライドを提示しながら説明。

まずはデータを調べることから

教科書と違うのは、データは与えられていないことです。

つまり、生徒は自分でデータを調べる必要があります。

インターネットを使ってBリーグの公式HPを探します。

そこでも問題が発生。

3選手を探すのに時間がかかります。

すると、「~選手は~というチームに所属している」と助け船が。

こうやって、生徒同士の関わり合いが生まれます。

2つの方法で箱ひげ図に表現する

データを見つけたら、15試合分の得点データを抽出し、箱ひげ図に表現します。まずは、データを小さい順に並べ、四分位数を求めます。

その後、手書きで箱ひげ図に表現します。

これは、箱ひげ図に表現するという技能を高めるために行いました。

やや面倒くさいですが、大事なことなのでやりました。

その後、タブレットを使って箱ひげ図に表現することを行いました。

そこで活用したのは、SGRAPAというツールです。

このツール、ドットプロット・度数分布表・ヒストグラムも表現することができます。作成したグラフは編集すること、画像データとしてダウンロードすることができます。とても便利です。

ちなみに、私は全ての機能を試したわけではありませんが、授業で活用しました。すると、生徒は私が知らないような機能も発見してくれます。タブレットを積極的に活用するクラスは、このように生徒がチャレンジできる機会を設けている回数が多いクラスだとも言えます。担任や教科担当が「すべての機能を知らないと、使わせたくない。」と思っていると、いつまでも子どもたちのスキルは上がりません。

表現方法も選択できる

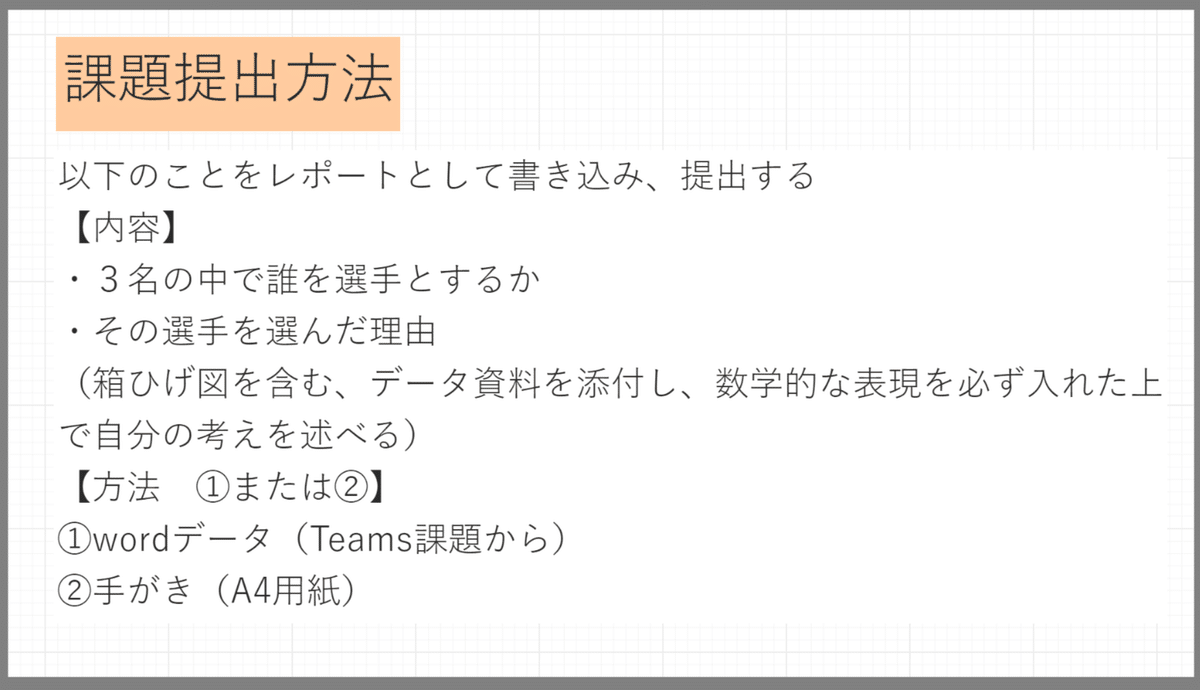

課題についてはレポートとして提出することにしました。レポートは、手書きでもタイピングでも作成することができるようにしました。生徒は、自分の個性に合わせて選択することができるので、より意欲を高めて課題に取り組むことができます。

また、SGRAPAで作成したグラフをダウンロードして、プリンターで印刷して手書きでレポートを仕上げるという方法(ハイブリット)も可能です。いつも以上に意欲が高い生徒の姿を見ることができます。

次週、レポートを書き進めてこの章の学びをまとめます。

このように統計を扱う単元では、データの収集や整理に時間がかかりがちですが、その後の分析や考察にもしっかり時間をかける必要があります。この点もおさえておくべき点です。

いよいよ、2年生の数学の授業も最後となります。

少しでも数学を学んでよかったと思えるように学びをとじたいと思います。

最後まで走り切ることができるように、みなさん体調管理には十分気を付けてお過ごしください。

【「えがお」を大切に 焦らず、誠実に、前向きに】