虚無のパノラマ「楢山節考」~深沢七郎(ネタバレ有)

Just mountains…

Lined up,

side by side,

here and there.

Behind and beyond.(拙訳)

深沢七郎の「楢山節考」(1956年)は、日本に古来から伝わる「姥捨伝説」を題材として書かれた短編小説です。

古くからの民話としてはいくつかのバージョンがありますが、捨てられることを回避するために老婆が知恵をめぐらす内容のものや、「人道的」「敬老的」な立場から、この風習に対する批判がこめられたものが主なようです。

しかし、「楢山節考」では、この「姥捨」(口減らし)というしきたりは疑念をはさむ余地もない善行として肯定されているのです。

そして、リアルで残酷な世界が情容赦なく展開して行きます。

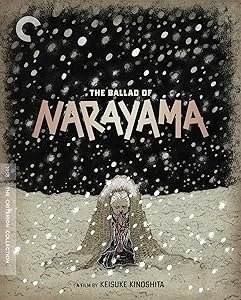

1958年には木下恵介監督、83年には今村昌平監督により映画化され、それぞれ大きな話題となりました。

英語版宣材

概要は以下です。

舞台は、信州の山々の間にある貧しい村です。

主人公は、そこに住む69才のおりんです。

村では、70歳になると「楢山まいり」に行くことが習わしとなっています。

それは、山の神に召されてゆくことです。

食糧に乏しいこの地方では、新たに赤ん坊が生まれると、老人は「口減らし」のために山に捨てられに行くのです。

それが、「神」に従うことなのです。

おりんは捨てられる日を早めるために、自ら丈夫な前歯を石臼に打ちつけ折ってしまいます。

そしてその年の瀬に、息子の辰平はおりんを背負って楢山へ向かいます。

この物語では、まるでゲーム盤のような世界の中で、人物たちがコマのように動かされている感があります。そこが「人形劇的」とも言えます。

例えば、おりんが自分の歯を𦥑で自ら打ち砕く場面。

老齢なのに「食い意地がはっている」、と見られることをおりんは恥じています。それを理由に、彼女は自分の歯を破壊するのです。

ここは大変に残酷なシーンなのですが、コミカルとさえ感じられる描写がされています。

目をつむって石臼のかどにがーんと歯をぶっつけた。口が飛んでいってしまったと思ったほどしびれた。(中略)歯が二本欠けて口の中から出てきた。

「なーんだ二本だけか」

とがっかりしたが、上の歯が揃って二本欠けたので口の中が空っぽになったようで、うまくいったと思った。

小説は文庫本で約70ページほぼ全編にわたり、このように冷めた視点から語られています。

そして、突き放したような邪気のなさや「がらんどう」な雰囲気が、この作品の無気味な魅力となっているように思われるのです。

以下のようなうすら寒いエピソードも、作中にて淡々と語られます。

辰平の嫁は、五年前に崖から落ちて他界しています。子どもが四人もいるので、働き手を得るために再婚が必要となります。

すると、「向う村」で辰平と歳が近い女が夫を亡くしたという話が伝わってきます。

そして、夫の死のわずか三日後、この未亡人は辰平のところへ嫁に来るのです。そして当たり前のように辰平の家族の一員としてともに食卓を囲むのです。

この作品では、登場人物の深い内面や感情があまり語られていません。何を感じ考えているのか理解しがたいところが多いこともまた、独特の「怖さ」をはらんでいる要因と言えます。

ただ、終盤に、少し感情が「漏れ出る」ように思われる場面があります。

ここの描写も最低限であるため、逆に強烈な印象が残ります。

それは、辰平がおりんを捨てに行く場面です。

「楢山まいり」ではいくつかの「作法」があります。

口をきいてはいけない、帰りに親を振り返ってはいけない等です。

山中では、周囲に死骸が散乱しています。

さらに山の深くまで来て、辰平はおりんを岩陰に下ろします。

おりんの手は辰平の手を堅く握りしめた。それから辰平の背をどーんと押した。

辰平は歩み出したのである。うしろを振り向いてはならない山の誓いに従って歩き出したのである。

そのとき、雪が降り始めます。

「楢山まいり」のときに雪が降ることは、たいへん縁起がよいこととされており、おりんはかねてからそのことを強く期待していたのでした。

願いがかなった喜びをせめて分かち合いたく、辰平は禁を破って母のもとへ駆けもどります。

おりんは頭を上下に動かして頷きながら、辰平の声のする方に手を出して帰れ帰れと降った。辰平は、

「おっかあ、ふんとに雪が降ったなア」

と叫び終えると脱兎のように駆けて山を降った。

この小説を、その奇異や違和感を、どのように表現すればよいのか。

三島由紀夫の評論における言葉があまりにも的確、かつ具体的で分かりやすいものと思われたので、挙げさせていただきます。

しかしそれは不快な傑作であつた。何かわれわれにとつて、美と秩序への根本的な欲求をあざ笑はれ、われわれが「人間性」と呼んでゐるところの一種の合意と約束を踏みにじられ、ふだんは外気にさらされぬ臓器の感覚が急に空気にさらされたやうな感じにされ、崇高と卑小とが故意にごちやまぜにされ、「悲劇」が軽蔑され、理性も情念も二つながら無意味にされ、読後この世にたよるべきものが何一つなくなつたやうな気持にさせられるものを秘めてゐる不快な傑作であつた。今にいたるも、深沢氏の作品に対する私の恐怖は、「楢山節考」のこの最初の読後感に源してゐる。

フィクションなので、「あり得ない話」ということが前提なのですが、「楢山節考」には、私たちが知っている価値観や世界観を根底から揺さぶるものがあります。

どちら側が正常なのか異常なのか?

人間の「実存」を日本的に、理論ではなくリアルな物語世界として創出した、稀有な作品と感じます。

以下、深沢氏によるエッセイからいくつか、抜粋をしておきます。

人間には本物なんかありません。みんなニセモノです。どんな人もズウズウしいくせに、ハズカシイような顔をしているのです。どんな人もゼニが欲しくてたまらないのに欲しくないような顔をしているのです。人間は欲だけある動物です。

ホカの動物はそのときだけ間に合っていればいいと思っているのに人間だけはそのときすごせるだけではなく死んだ後も子供や孫に残してやろうなんて考えるので人間は動物の中でも最もアサマシイ、不良な策略なども考える卑劣な、恐ろしい動物です。だから、本物などある筈はありません。

深沢七郎(1914-1987~山梨・作家、ギタリスト)

中学卒業後に上京。ギターを習い、1949年から旅回りのバンドに入る。56年、姥捨伝説に取材した『楢山節考』で中央公論新人賞を受賞。その後『笛吹川』(1958)、『風流夢譚』(1960)等を発表。65年には埼玉県に移住し、ラブミー農場として農業を始めた。『みちのくの人形たち』(1979)で谷崎潤一郎賞を受賞。

Planet Earth

いいなと思ったら応援しよう!