負け犬の遠吠え 支那事変11 第一次ノモンハン事件「太陽の先生」

突然ですが、「モンゴル」の話をします。

1911年に起きた辛亥革命によって、モンゴル北部(いわゆる外モンゴル)は清から独立しましたが、実際は中華民国の影響下にありました。

しかしロシア革命が起こると、ソ連軍の支援とコミンテルンの指導のもと、ソ連に続く世界で2番目の社会主義国家「モンゴル人民共和国」となりました。

中華民国の傀儡国家から、ソ連の傀儡国家へと移り変わったのです。

大国に挟まれた国の悲しい宿命であります。

1931年に満州事変が起きて満州国が誕生し、急速に国力をつけてくると、ソ連はこれを脅威に感じます。

西側で力を伸ばしていたドイツにも警戒せねばならないソ連は、モンゴルを「東側の盾」にしようと考え、政治的介入を強めました。

1936年にソ連とモンゴルは「相互援助議定書」に調印し、モンゴルにはソ連の軍隊「赤軍」が置かれることになります。

しかしこうしたソ連の介入を警戒していた人物がいます。

首相の「ペルジディーン・ゲンデン」です。

モンゴルはもともと「チベット仏教」が盛んな国でしたが、共産主義国家においては、指導者以上の権威になりかねない「宗教」はご法度です。

スターリンはゲンデンに対しラマ教(チベット仏教の俗称)の寺院の取り壊しを再三に渡り要請しますが、ゲンデンはこれを断り続け、首相を解任されることになります。

ゲンデンは「日本のスパイ」と言う容疑で、クリミアの温泉地で療養しているところを逮捕され、処刑されました。

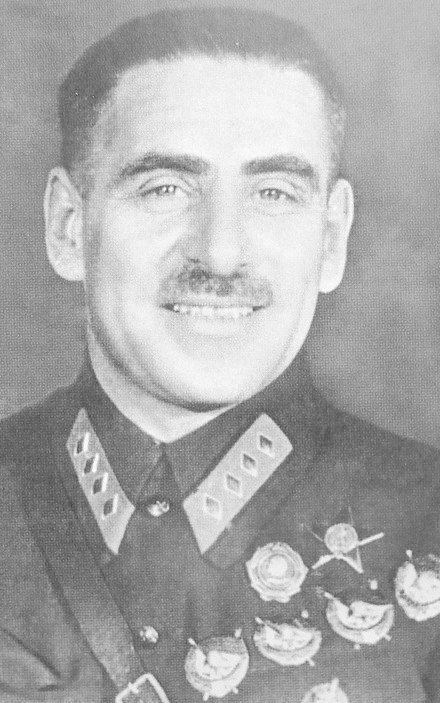

代わりにモンゴルの首長になったのは「ホルローギーン・チョイバルサン」です。

1937年、チョイバルサンはスターリンの指示通りに800もの修道院を破壊し、17000名もの僧侶を処刑しました。

そして政府内部の「ゲンデンに関わっていた者」をあぶり出し、二万人を処刑しました。

このような徹底した粛清により、モンゴルは完全にソ連の傀儡と化したのです。

※ウランバートルにはチョイバルサンによる粛清についての博物館があります

1929年にソ連軍と張学良が率いる奉天軍が衝突した「中東路事件」にも現れているように、スターリンは極東における領土的野心を抱いていました。

そのため、満州とソ連の国境では紛争が絶えず、住民の拉致や、偵察隊の侵入、領海侵犯などが起こっていました。

それが1935年頃になると、一年間に176件もの国境紛争が起こるなど、紛争の数も増え、規模も大きなものになっていきます。

そんな中、支那事変真っ只中の1938年7月9日、ソ連軍が「張鼓峰(ちょうこほう)」に陣地を構築し始めます。

ここは明らかな満州国領であり、日本軍は撤退を申し入れましたが、ソ連軍は聞き入れませんでした。

この不法行為に、日本軍は実力行使で撃退することになります。

しかし8月1日、ソ連軍は大量の飛行機と戦車を出動させ、執拗な爆撃や砲撃を行いました。

この攻撃によって日本軍は壊滅状態に陥るも、なんとか高地の頂上を死守したまま、8月11日に停戦協定が結ばれました。

この「張鼓峰事件」は、日露戦争以降に経験した初めての欧米列強国との戦闘であり、日本は軍隊の機械化の遅れを痛感する結果となりました。

日本軍の戦死者は500名、ソ連側の戦死者は792名と、両軍ともに大きな損害を被りました。

ソ連軍の指揮官「ヴァシーリー・ブリュヘル」は、その損害の大きさ故にモスクワへ呼び戻され、壮絶な拷問を受けて獄死しています。

スターリンは「極東進出」を本気で考えており、張鼓峰事件はその序章に過ぎなかったのです。

日本の陸軍の中枢である軍務局は、支那事変の最中である為、国民革命軍に集中しなければならず、満州での紛争においては「不拡大方針」を取りました。

このような日本政府の方針はスパイを通じてソ連に伝わっており、スターリンは、「日本との全面戦争に拡大する可能性は低い」と考え、思う存分の兵力を極東へ投入する事ができるのでした。

満州の国防を担い、ソ連の脅威を肌で感じ取っていた「関東軍」は、「満ソ国境紛争処理要綱」を独自に策定し、ソ連の不法行為に対しては軍事力を以って強硬に対応する事が示されました。

当時、日本軍は支那事変によってほとんどの兵力を支那戦線に投入しており、国内には二個師団しか残っていない状態でした。

そこで急遽、通常は4個連隊(約三万人)で編成される「師団」を3個連隊(約二万五千人)に減らし、装備も旧式の特設師団が新設される事になります。

その新師団は「第15師団」「第17師団」「第21師団」「第22師団」「第23師団」を名乗り、関東軍の後方警備用として満州に配属されるはずでした。

しかし結局、熊本で編成された第23師団を除く4つの師団は支那戦線へと投入される事になってしまいます。

1938年7月に満州北部のハイラルに配属された第23師団でしたが、極寒の地では耐寒訓練が主になってしまい、ろくに戦闘訓練を行う事などできませんでした。

そしてようやく暖かくなってきた頃に、いきなり主力として、ソ連軍と本格的な戦闘をせねばならなくなってしまいました。

1939年5月11日、「ノモンハン事件」が起こったのです。

1939年に入って満州とソ連、満州とモンゴルとの国境紛争が激増する中、5月13日、関東軍司令部に第23師団から電報が届きました。

その内容は「12日の朝からモンゴル軍700名がノモンハン西地区にてハルハ河を不法越境し、満州軍と交戦中。増援もある模様」というもので、関東軍の幕僚たちは慌てて「ノモンハン」という地名を地図で探し出しました。

電報受診から2時間半後、関東軍は航空部隊、自動車部隊などの増援をノモンハンに差し向けました。

現地にはすでに敵はいなかったものの、増援の爆撃機は国境を超えてモンゴル軍の兵舎を爆撃します。

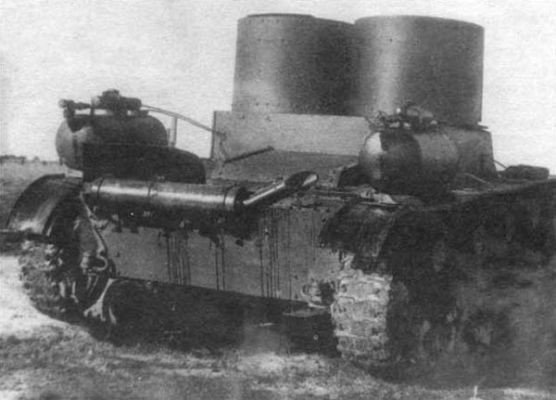

この軍事衝突に対するソ連軍の反応は非常に早く、狙撃部隊、戦車部隊、装甲車部隊、砲兵、化学戦車など、高度に機械化され、最新兵器を充実させた大部隊をノモンハンへ送り込みました。

第二十三師団の師団長「小松原道太郎」は、今回の紛争での捕虜に尋問を行い、「ソ連軍の兵力は500名」という情報を得ていた為、国境地帯に再びモンゴル軍が戻って来たのを知ると、山県武光大佐を指揮官とした「山県支隊」を編成し、出撃させました。

しかし実際に待ち受けていたのは、最新鋭の武装を施した2300名の大部隊だったのです。

東八百蔵中佐率いる「東捜索隊」は、「九二式重装甲車」という小型戦車を有しており、山県支隊の中でも機動力が高く、この時も先陣を切って前線へと突き進みました。

5月28日早朝、東捜索隊はほとんど敵の抵抗を受ける事もなく紛争地へと到着したため、陣地を構築し始めました。

東捜索隊の動きを察知したソ連軍は装甲車部隊を向かわせて攻撃を仕掛けますが、反撃を受けて撃退される事になります。

東捜索隊は鹵獲したソ連軍の装甲車に残された書類を見て、自分達が前線に出すぎて、ソ連軍の後方に出てしまったことを認識します。

味方と分断され、敵中で孤立してしまったのです。

その頃、山県支隊の主力はソ連軍・モンゴル軍の陣地に攻撃を仕掛けていました。

優勢に戦局を展開する山県支隊でしたが、無線機の欠陥により6つに分散した部隊間の連絡がとりあえず、各部隊が各々の判断で戦う事になってしまいました。

東捜索隊は徐々にソ連軍やモンゴル軍の激しい攻撃に晒されるようになり、戦車、装甲車、騎兵、狙撃兵と戦闘を繰り広げ、その度に損害を出しつつも頑強に抵抗し、撃退していきました。

夜になるとソ連軍には増援部隊が到着しますが、この部隊は全く統率が取れておらず、東捜索隊の夜襲などによって撃退させられます。

東捜索隊は奮戦を続けるも、157名の兵員のうち、戦死者19名を含む91名の死傷者を出しており、部隊としては既に壊滅していました。

東中佐は

「日本軍が初めてソ連軍と戦うのだから、ここで退却しては物笑いの種になる。最後の一兵まで、この地を死守してこの次は靖国神社で会おう」

と訓示しました。

翌日、火炎放射器の攻撃によって東捜索隊の陣地は壊滅、東中佐は最後の20名の兵を引き連れて突撃し、全滅しました。

後方の山県支隊は時間稼ぎを行いながら撤退、戦闘がひと段落していた30日の夜半に東捜索隊103名の遺体を収容しました。

どういう経緯で広まったかはしりませんが、東八百蔵中佐の名前はモンゴル軍の間にも広まっており、モンゴル語で「ナラン・バクシ(太陽の先生)」と呼ばれていたそうです。

この戦い「ノモンハン事件」において、日本軍は159名の戦死者を含む290名の死傷者を出しました。

これに対しソ連軍は138名の戦死者を含む369名の死傷者を出し、日本以上の損害となりました。

戦車の数の比率は日本とソ連では1:3、装甲車の数の比率は1:18と、ソ連が圧勝するのが当たり前とも言える戦力差でしたが、日本兵は想像を絶する抵抗を見せたのです。

陸の戦いと同時に、空でも両軍の戦闘機による空中戦が起こっていました。

日本軍の「九七式戦闘機」は、ソ連軍のIー153やI-16戦闘機と交戦し、圧倒しました。

九七式戦闘機の射撃の正確さ、そして驚異的な旋回半径の小ささにソ連軍機は為す術もなく墜落していくのでした。

日本軍機の未帰還機は64機でしたが、ソ連軍は250機を失い、その戦果は戦略的に押され気味であった地上の日本軍の戦線崩壊を防ぐことに貢献しました。

日本を圧倒する戦力を有しておきながら、戦果をあげられなかったソ連の指揮官フェクレンコ軍団長は容赦なく更迭され、代わりに「ゲオルギー・ジューコフ」を兵団長に任命し、ソ連軍はさらなる増強を試みます。

ジューコフは先の戦闘で大損害を被った原因を分析し、軍の規律を立て直しました。

このジューコフですが、ロシア史上に名を残す「軍事の天才」であり、後に元帥にまで上り詰める人物なのです。

スターリンがノモンハンの戦局をどれほど重視していたのかが伺えます。

これに対して日本の関東軍は、「東捜索隊の全滅」や「敵兵力殲滅の失敗」などの責任を取るものが誰一人おらず、兵力の増強も行いませんでした。

日本国内でも、支那事変の長期化と、英米との関係悪化に緊張が走っており、ノモンハンに注意を向ける余裕などなかったのです。

「ソ連に事変拡大の意思はない」として、完全に大局を見誤っていました。

ノモンハン事件の実態は、モンゴルと満州という2つの傀儡国家の「領土紛争」という仮面をかぶった「ソ連の侵略戦争」なのです。

そして再び、ソ連との壮絶な戦いが始まるのでした。