負け犬の遠吠え 支那事変12 第二次ノモンハン事件「夏が来れば思い出す」

1939年6月18日、第一次ノモンハン事件が沈静化して二週間ほどがたった頃、再びソ連軍の動きが活発になってきます。

ソ連軍の爆撃機が突如、越境して各地を爆撃し、多数の死傷者を出した上に燃料500缶を消失する事件が起きたのです。

20日には、ソ連軍は戦車や装甲車による砲撃で日本軍の野営地を攻撃、兵舎などが炎上しますが、日本兵は対戦車砲などで反撃し、撃退しました。

関東軍はノモンハン事件の拡大に消極的でしたが、さすがにこのような軍事衝突が度重なると、再びノモンハンへ出撃し、敵勢力を殲滅すべしという考えが出てきます。

関東軍参謀の「辻政信」は、第23師団に加えて北方の守りの要である「第7師団」も投入して戦力を強化しようと計画しました。

しかし関東軍司令部が第23師団の「小松原道太郎」のプライドに配慮し、「小松原師団長の担当正面を、他の師団に任せるわけにはいかない」として、第7師団の参加は否決されてしまいます。

なんとか第7師団から4個大隊を引き抜いて第23師団に編入させることにはなりましたが、ソ連との戦力差を考えると十分な補強とは決して言えませんでした。

6月22日にはソ連軍戦闘機150機が越境し、ノモンハン空域で日本軍戦闘機との空戦が起こります。

日本軍はソ連軍機を56機も撃墜しつつも、自軍の損失は「4機だけ」という大戦果をあげました。

その後も連日に渡ってソ連軍との空戦が起こったため、事態を憂慮した関東軍は、内地の参謀本部に無断で越境爆撃を行い、あくまでも「事件不拡大」の方針をとる参謀本部と関東軍の間に大きな溝ができてしまいます。

日本国内の軍中枢では「ソ連に事件拡大の意思はない」という誤った見解が浸透しており、関東軍との間にかなりの温度差ができてしまっていたようです。

ソ連軍・モンゴル軍との決着をつけるべく集結した日本軍の戦力は、第7師団から4大隊を引き抜いて第23師団に編入させた「21953名」に、満州軍の「2000名」を加えたもので、戦車を73両も投入した大規模な機械化部隊でした。

これに対するソ連軍は歩兵の数こそ12000名と少ないものの、戦車186両、装甲車266両と日本軍を圧倒し、後に増援も到着して兵数でも日本を上回る事になります。

ノモンハンにおける地上戦は、ハルハ河をまたいだ戦闘になりました。

関東軍参謀・辻政信の作戦はこうです。

・主力部隊がハルハ河東岸の敵軍に正面攻撃を仕掛けて釘付けにする

・戦車部隊を主力とする突撃部隊はハルハ河を渡河し西岸から敵の後方に回り込む

しかしここで問題が発覚します。

ハルハ河を渡河する為に橋を作る資材が十分ではなく、戦車を通す事ができなかったのです。

戦車が自力で渡河しようにも水深が深く、川底の形状なども調査不足でした。

そこで協議の結果、主力の歩兵団が西岸へ渡ってソ連軍の退路を断ち、東岸の戦車団は南下してソ連軍を殲滅するという作戦に変更となったのです。

まずは東岸の戦況を見ていきたいと思います。

6月30日、日本軍の九五式軽戦車部隊がソ連軍と交戦を開始しました。

しかしソ連軍の対戦車砲の弾速の速さや、日本兵の動きを封じ込める機関銃による阻止射撃などによって、日本軍は反撃する機会すらありませんでした。

ソ連軍の兵器の威力は、日本軍が支那事変で体験した事のない激しいものでした。

さらにソ連軍はピアノ線を張り巡らせて日本軍の戦車や装甲車を苦しめました。

ピアノ線で動きを封じ込められた九七式装甲車に乗っていた古賀康夫少尉は、包囲するソ連兵を相手に1時間半も奮戦し、壮絶な戦死を遂げています。

ノモンハン事件は、日本陸軍史上でかつてない規模で戦車を集結させた作戦でしたが、致命的な欠陥がありました。

「陸の王者」とも呼ばれる戦車ですが、実際は非常に死角が多く、単独で行動するのは非常に危険なのです。

戦車には死角を補う為に歩兵を随伴させて援護してもらう必要があります。

戦車の上に歩兵を乗っけて移動する「タンクデサント」という戦法もあるほど、戦車には随伴歩兵が不可欠なのです。

しかし日本軍には、戦車の数の割りには自動車が少なく、歩兵や砲兵が自動車について行く事ができなかった為、せっかく戦車が敵を倒しても陣地を確保する事ができず、後退するしかなかったのです。

そんな調子でソ連軍の猛攻に対応できなかった日本軍の「戦車第4連隊」でしたが、7月2日に戦車部隊による「夜襲」を行い、大戦果をあげて反撃の糸口を掴みます。

7月3日、日本軍の「戦車第3連隊」は、夜襲で成功した第4連隊とは対称的に、日中にソ連軍陣地へ正面攻撃を仕掛け、戦車同士の戦いを展開しました。

ソ連軍の「BT-5」は、射程距離も威力も日本軍の「九七式中戦車」よりも優れており、日本軍を苦戦させました。

それでも日本軍は奮闘し、ソ連軍の戦車32両と装甲車を35両も撃破します。

実は日本軍の戦車はディーゼルエンジンを積んでいて燃えにくかった為、命中弾を食らっても持ちこたえる事ができ、予想以上に打たれ強かったのです。

しかしソ連軍陣地の前に張り巡らされたピアノ線によって13両の戦車と5両の装甲車を失う大損害を被り、戦車第3連隊は撤退することになりました。

この戦いは後に「ピアノ線の悪夢」と呼ばれることになります。

翌日4日、戦力を喪失した戦車第3連隊に追い打ちをかけるように、増援によってさらに戦力を充実させたソ連軍の反撃が開始します。

兵器の質も量もソ連軍が圧倒的に上でしたが、日本軍が勝るものが1つだけありました。

兵の「練度」です。

戦車第4連隊は戦車の性能差を考慮し、戦車を丘陵に隠して砲塔だけが見えるように配置させ、まるで砲台のように運用しました。

そして鍛え上げられた技術で次々と命中弾を浴びせ、ソ連軍の戦車、装甲車、対戦車砲などを撃破したのです。

しかしソ連軍の猛攻は5日、6日とさらに数を増して断続的に続けられ、日本軍はその度に撃退するものの、損害は大きくなるばかりでした。

ついに6日の午後4時に戦車第4連隊に対して後退命令が出されます。

戦車を30両失った事によって戦車部隊は解散となり、以降日本軍はソ連軍の装甲部隊に「歩兵のみ」で挑んでゆく事になりました。

このように、ハルハ河東岸では両軍の激しい戦車戦が展開されたわけですが、西岸でも同時進行で激しい戦いが繰り広げられました。

小林恒一少将が率いる歩兵団「小林兵団」は、7月2日に渡河を開始し西岸へ渡ります。

ソ連軍の司令官ジューコフは、この動きを全く予想しておらず、ハルハ河東岸で日本軍戦車部隊との戦闘に集中していたため、小林兵団はほとんど抵抗を受けることなく渡河に成功しました。

渡河を完了した小林兵団はモンゴル軍を打破しながら進軍を進めますが、ここにはすでにソ連軍の増援部隊の戦車・装甲車部隊が到着しており、不意に遭遇してしまった両部隊は戦闘になりました。

戦車を持たない小林兵団は速射砲(対戦車砲)や火炎瓶で応戦します。

火炎瓶とは言っても、サイダー瓶をかき集めて作った急造の火炎瓶です。

炎天下の中で連続走行を続けていたソ連軍の戦車は高温になっており、火炎瓶を投げるとよく燃えました。

この戦いで16両もの戦車を破壊された事を知ったジューコフは、まだ歩兵や砲兵が追いついていない増援部隊に「戦車・装甲車だけ」で出撃させるように命じました。

しかし先述したように、随伴歩兵を伴わない戦車は危険に晒される事になります。

結局、小林兵団に襲い掛かった133両の戦車と59両の装甲車のうち、77両の戦車と36両の装甲車を一日で失う事になりました。

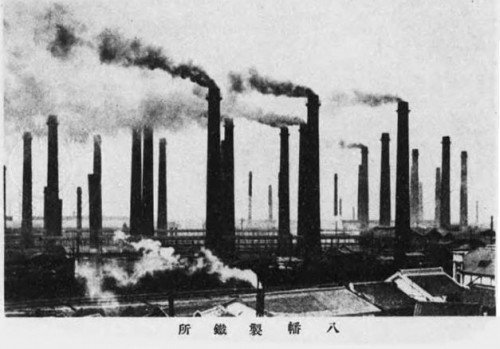

ソ連軍の戦車が至る所で炎上し黒煙を吹き上げる様は「八幡工業地帯」と比喩されるほどでしたが、それでもソ連軍のさらなる猛攻は続き、小林兵団は防戦一方になっていきます。

火炎瓶が尽きて壊滅する部隊なども出てき始め、日本軍は後退して態勢を立て直さざるを得なくなってしまいました。

7月4日、小林兵団は西岸からの撤退を開始します。

ソ連軍にそれを追う力は残されておらず、小林兵団は7月5日に東岸の日本軍と合流することができました。

しかし合流できたはいえ、ハルハ河東岸で戦っていた戦車団は引き上げてしまい、日本軍には味方の戦車が一両もいなくなってしまいました。

第23師団長の「小松原道太郎」は、歩兵による大規模な「夜襲」を行い、敵陣地を1つずつ潰しては戻り、潰しては戻りを繰り返してゆく消耗戦を挑みます

7月7日から開始された夜襲によってソ連軍は大混乱に陥り、同士討ちする部隊まで出てくる始末で大損害を被りました。

ジューコフは東岸に増援を差し向けましたが、その部隊は寄せ集めで練度が低く、日本軍の銃声を聞いただけで逃げ出す有様でした。

ジューコフは増援部隊を呼び戻し、軍紀を乱した者を銃殺刑に処して再訓練を行い、さらに「督戦隊」を設置しました。

督戦隊とは、支那事変においては国民革命軍も設置していた「自軍で逃げ出す者を銃殺する部隊」の事です。

ソ連軍がどれほど厳しい処罰を与えようとも、日本軍の夜襲には敵わなかったようで、ソ連軍の混乱は収まりませんでした。

しかし日本軍にとっても、一進一退の夜襲作戦ではなかなか進軍がはかどらず、徐々に損耗も大きくなっていくばかりでした。

そこで、日本国内からの増援と満州の砲兵戦力を呼び集めて砲兵団を結成し、砲撃戦にて敵砲兵を殲滅する計画が立案されたため、増援の到着を待つ間は日本軍は前線から後退し、夜襲作戦は終了しました。

かき集められた砲兵団は82門の大砲を擁する大規模なものになり、「内山英太郎」少将が団長となりました。

しかし肝心の砲弾が3万発足らずしか用意されておらず、これはソ連軍と打ち合えば半日でなくなってしまう量でした。

7月23日、日本軍は歩兵団の支援として、砲撃を開始します。

この砲撃によってソ連軍は数十門の砲を破壊されたものの、砲兵同士の打ち合いに固執した日本軍に対し、ソ連軍は進軍してくる歩兵に目標を定めて攻撃をした事によって、日本軍の進行を効果的に食い止めました。

3日間に渡る砲撃戦で日本の砲兵団は砲弾を使い果たしましたが、ソ連軍の砲弾が止む事はありませんでした。

物量の差が、両軍の戦局を大きく動かすことになるのでした。

ソ連軍には続々と援軍が届いているのに対し、日本軍に補充兵が来るのはまだまだ先のことでした。

日本軍はこれまでの攻勢から一転し、陣地を構築して防衛体制に入ります。

しかし、ハルハ河西岸から降り注ぐソ連軍の砲弾をかわしつつ、歩兵の襲撃を撃退しながらの陣地構築が捗るはずもなく、予定の三分の一しか完成していないまま、ソ連軍の総攻撃を迎える事になってしまいました。

日本軍の攻撃によって多大な損害を出していたソ連軍は、膨大な軍需物資をノモンハンへ輸送し、さらに三万名以上の兵員を増強させました。

ソ連軍は総攻撃の準備を悟られないようにあらゆる欺瞞工作を行い、日本軍司令部に緊張感を与えませんでした。

ソ連軍が総攻撃を行う二日前まで、第23師団の司令部の情報日誌には「平穏なり」と書かれていたほどです。

しかし前線の部隊はソ連軍の動きを察知しており、不眠不休で警戒体制を敷いていましたが、楽観視していた司令部はその報告を受け入れませんでした。

この時点でソ連軍は5万人以上の兵員、戦車438両、装甲車385両、野砲・重砲292門、高射砲87門、対戦車砲130門と、日本軍の何倍もの戦力を揃えていました。

これまでに敵兵力の過小評価・現状とかけ離れた情報分析を繰り返してきた日本軍でしたが、そのツケが最悪の形で回ってきたのです。

8月20日早朝、激しい爆撃と砲撃の後、ソ連軍の進撃が始まりました。

北部を守る満州国軍は忽ちにして潰走し、フイ高地を防衛していた「井置捜索隊」は孤立してしまいます。

「フイ高地」というのは、日本軍が作戦の便宜上名付けた721mの「21」の部分をもじってつけられた地名です。

「井置栄一中佐」が率いる井置捜索隊800名は、6000名のソ連軍を相手に奮闘します。

塹壕が張り巡らされた陣地ではソ連軍の戦車も役に立たず、井置捜索隊は白兵戦に持ち込んでソ連軍を撃退して行きました。

フイ高地を攻略できないと知ったジューコフは、予備兵力の全てをフイ高地へ投入します。

井岡捜索隊は10倍以上の戦力差があるとは思えないほど頑強に戦いますが、24日には食料・水・弾薬が尽き果て、部隊の半分が戦傷死して壊滅状態になってしまいました。

井置中佐は拳銃自殺を試みようとしますが部下に制止され、撤退を決断します。

わずかに生き延びていた部下達が脱水症状に苦しむ姿を見ていられなかったが故の判断でしたが、上層部からの命令がない「独断撤退」は後に強く責められる事になり、ノモンハン事件の後、井置中佐は自殺してしまいます。

ソ連の歴史家「アルヴィン・クックス」は、「ジューコフが井置の上司だったら、井置はは勲章をもらえていただろう」と、井置中佐の事を優秀な指揮官だと評価しています。

その後、フイ高地を失った日本軍は反転攻勢を仕掛けようとするも、ソ連軍の圧倒的な火力の前に兵は倒れていくのみでした。

ソ連軍の総攻撃が行われている最中でも、関東軍司令官「荻洲立兵」は、前線司令部でワインを飲んで酔っ払っていました。

ジューコフはノモンハンで戦った日本軍の事を「兵は優秀だが将軍は愚劣」だと評しましたが、まさにその通りだったと言えるでしょう。

8月31日、最後に残された日本軍の陣地「バルシャガル高地」の陥落によってソ連軍の大規模な「総攻撃」が終了し、ノモンハン事件はひと段落つきます。

第23師団の損耗率は78%となり、文字通り「壊滅」しました。

実はソ連軍の総攻撃のさなか、日本政府を揺るがす大事件が起こっていました。

日本と「防共協定」を結んで、共にソ連に対抗しようと約束を交わしていたドイツが、「独ソ不可侵条約」を結んだのです。

日本とドイツの軍事同盟を模索していた平沼内閣は直ちに交渉を取りやめ、平沼騏一郎首相は「欧州の天地は、複雑怪奇なり」との声明を残して総辞職してしまいました。

この独ソ不可侵条約によって、ソ連は西の脅威であるドイツへの警戒を薄める事が出来、東への軍事行動を強める事ができるはずなのです。

7月末頃からソ連との停戦を模索し始め、困難ながらも交渉の糸口を掴み始めていた日本政府でしたが、ソ連の総攻撃で戦況が一気に悪化し、さらに独ソ不可侵条約が締結された事によって日本の置かれた立場は圧倒的に不利になってしまいました。

しかし、このような状況におかれても、日本政府と関東軍は飽くまでも強気でした。

関東軍はノモンハンに第2師団、第7師団を投入し、ソ連軍に一撃を与える計画を立てていましたし、日本の駐ソ大使「東郷茂徳」は、ソ連の外相代理のロゾフスキーと面会し、

「日本は、満州国軍に配慮して大兵力を投入しなかっただけの事。もし必要なら大部隊を北上させる事もできる。しかしそれでは日本とソ連は本格的に戦争をすることになるので、和平交渉は望むところです。」

と強硬な姿勢を見せました。

現状としては日本軍が劣勢であったとは言え、ノモンハン事件で投入された戦力比は10倍とも言える差がありました。

ソ連軍の大兵力は、「第23師団」という訓練不足のたった一個師団に大苦戦を強いられたのです。

「日本軍が大部隊を北上させる」この言葉に震え上がったのは他でもない、スターリンでした。

さらにソ連は、独ソ不可侵条約の際に、ポーランドをドイツとソ連で軍事侵攻し、分割する密約を交わしており、そのためにノモンハンにこれ以上軍事力を費やす余裕がありませんでした。

(この「ポーランド分割」は第二次世界大戦の大きな原因となりました。)

ノモンハンではいまだに散発的な戦闘が続いており、関東軍も総反撃を計画していましたが、日本とソ連は9月15日に停戦合意に至り、ノモンハン事件は終わりました。

停戦時の占領地を国境線とし、賠償金もない協定は、日本にとって五分五分とも言えるもので、戦況を考慮すると破格の内容だったと言えます。

このノモンハン事件の両軍の損害は

死傷者

日本 17405名

ソ連 25655名以上

航空機損害

日本 179機

ソ連 1673機

戦車損害

日本 29両

ソ連 800両以上

となっており、ソ連軍の損害は日本よりも多いものでした。

日本兵の勇猛さに逃亡を企てるソ連兵が多かったため、ソ連兵は戦車の操縦桿に鎖で縛り付けられ、ハッチを溶接された状態で戦地へ送り出されたと言われています。

「なんの資源もない草原を取り合いっこした、全く無益な国境紛争」

「日本軍はボロ負けだった」

という論調で語られがちなノモンハン事件です。

そかしその本質を紐解くと、

「支那事変で日本が国力を疲弊した隙を狙い、傀儡国家同士の国境紛争に乗じて太平洋進出を目論んだソ連の侵略戦争」

という、とても重要な出来事だったのだとわかります。

一個師団に苦戦を強いられたソ連軍は、その後、太平洋進出を諦めざるを得ませんでした。

そして1945年の8月、大東亜戦争で日本が壊滅した後に、ソ連軍は再び動き出す事になるのです。