『ウェルビーイング』実現のために③〜「中枢神経系」を整える〜

自己認知のカギは、「中枢神経系」

まず自己認知のカギとなる「中枢神経系」とは何か?

中枢神経系とは、神経系の中で多数の神経細胞が集まって大きなまとまりとなっている領域である。

脊椎動物では、脳と脊髄が中枢神経となる。と言われています。

そして中枢神経系には、

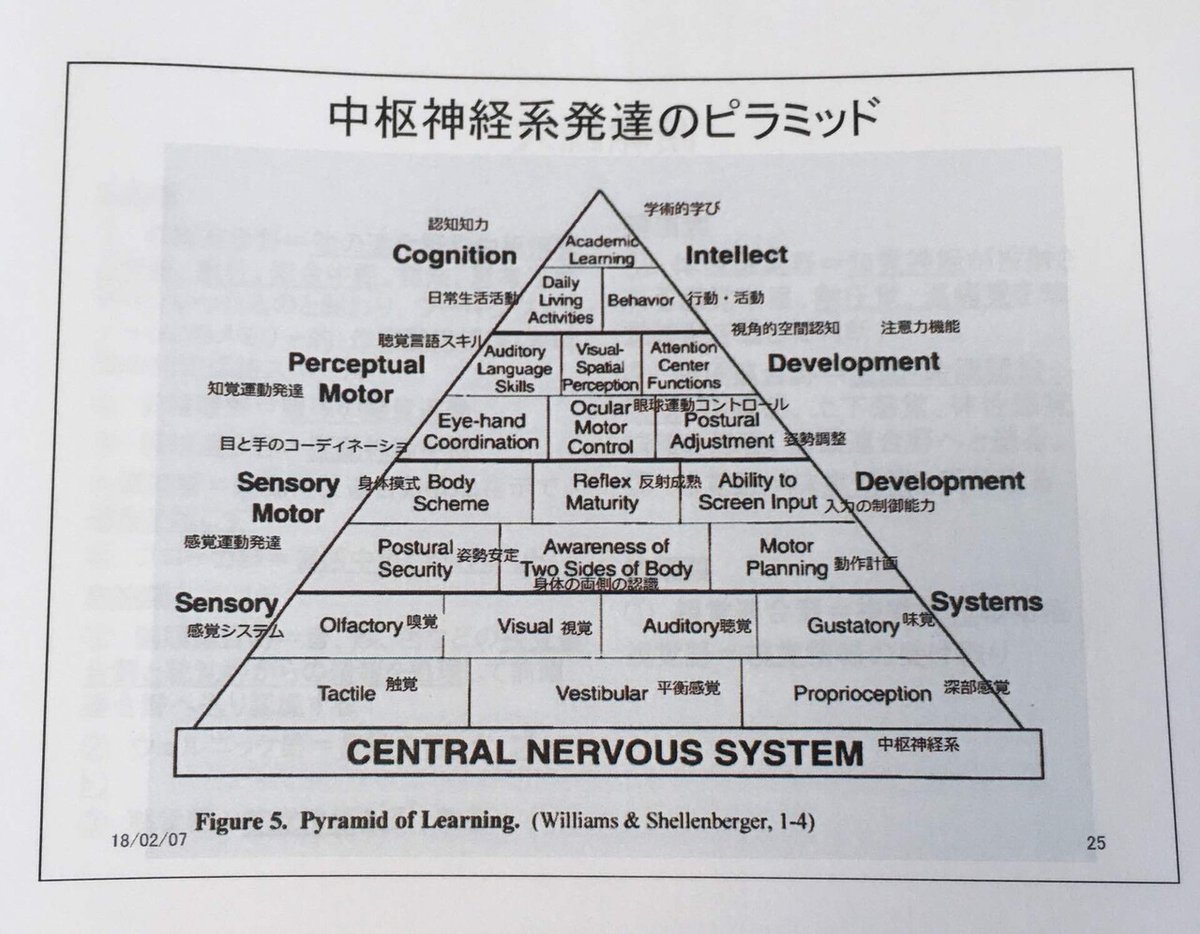

「中枢神経からみた知的活動の発達ピラミッド図」というものがあります。

図のいちばん上にある、ふだんの知的活動(知性を武器に社会で成功をおさめるなど)は実はピラミッドのいちばん下、感覚の土台の上に成り立っているということです。(p44)

人が健全に生きていくためには本来、図のような末広がりのピラミッド型が理想なのに、土台の感覚をないがしろにして、頂点のことばかりを重視しがちです。

その結果、極端にいえば、土台が細く小さくなり、頭でっかちになって不安定になっているのです。(p46)

『トップ・アスリートだけが知っている「正しい」体のつくり方』

山本邦子 扶桑社新書 2015年

つまり、感覚という土台がしっかりしていなければ、学習や行動はスムーズに行えない可能性があるということです。

その感覚というのは、五感(聴覚、視覚、味覚、触覚、嗅覚)、平衡感覚、深部感覚(筋、腱、関節)です。

自己認知のプロセス

感覚とは脳の中枢に達して初めて意識や経験として認識されるものです。自分が感じたものを自然に脳に届けることができるのが本来の感覚だとすると、自分を抑制し我慢することにより、その感覚をブロックしている人が、実はとても多いのです。自分が本当に望んでいること、正しいと感じていることがあるにもかかわらず、いろいろな理由や理屈をつくって頭で考えたことを優先してしまう…。

「あの人いい感覚しているね」「勘が働いた」という言葉をよく使います。日常生活において「感覚」というのは、自分が思っている以上にものごとを判断したり進めていくうえで大切な役割をしているのです。同時に、日常生活の知的活動の土台にある感覚の発達があるからこそ、優れた判断力が生まれるのです。

同書(p51.52)

つまり、【感覚システム】という土台が乏しくなっていることで、学習が促されていない可能性が考えられます。

様々な思い込みにより、感じていることをなかったことにしている可能性もあります。

そのように考えると、自己認知(気づきや学習)は【感覚システム】という土台の上に成り立っていることが分かります。

さらにその【感覚システム】の土台の上には、【感覚運動発達】という部分があります。

この中には、「身体感覚・ボディイメージ」「反射成熟」「入力情報の整理能力」「姿勢の安定」「体の両側の認識」「動作・運動計画」といったものがあります。

つまり、姿勢や動作などのコントロールが学習や気づきの面からも重要なものと言えそうです。

まとめると、自己認知を適切に促すために重要なことは、土台となる感覚や姿勢を整え、中枢神経系のピラミッドの支えを広くすることであると言えます。

このような理由からも、身体に目を向けることが大切だと言えるのです。

最後までお読みいただいて、ありがとうございました。

【関連記事】

【引用文献】

『トップ・アスリートだけが知っている「正しい」体のつくり方』

山本邦子 扶桑社新書 2015年

『「つながり」を感じれば疲れはとれる』 p66図 藤本靖 2017年 学研プラス

カラダ大学 PIC講座資料