算数の授業展開のポイントを考える

久々の更新になりました。とにかく忙しくて…。またぼちぼちがんばります。

学校の職員研修で、若手向きに算数の授業での授業展開について話すことになりました。とは言え10分程度ということなので、Twitterの図解風にまとめてみました。研修の原稿のように書いてみます。

4年生の「わり算の筆算」の授業を想定します。さて、あなたはどんな時間配分で授業を組み立てますか?

指導書ではこうなっています。この時間配分、どうでしょうか?

わが校では「赤ねこスキル」を授業に取り入れることになっていますが、時間内に収まらなかったり、あとで直しややりきるのに時間がかかったりしてしまう現状があります。具体的に、それをどうすればいいかを考えてみました。

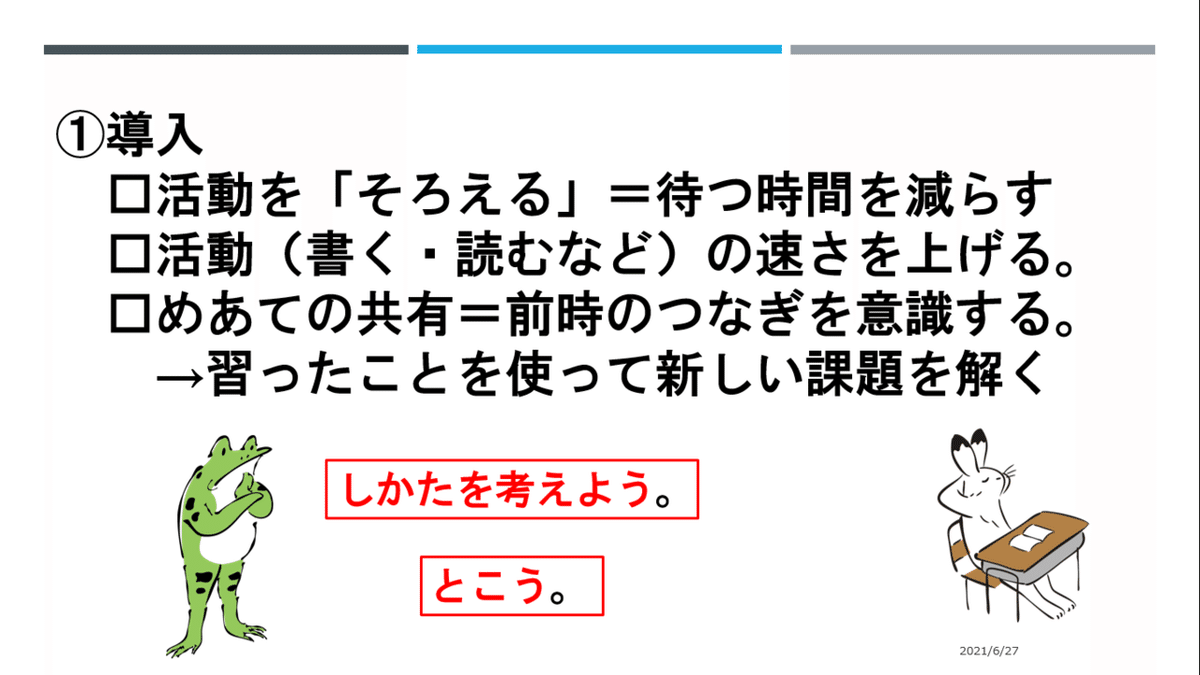

活動を「そろえる」とは、めあてを書く、本文を読む、などの個人差をなるべくなくすということ。早くかけた子が待ってしまう時間が長くならないように、子どもの動きをそろえるのです。

そのためには、活動の速さを上げること。板書するときは、教師と同じ速さで書くことをめざすように声かけします。そのためには、書いている字を声に出すことがコツです。黒板が見えにくい児童もいますからね。書けたらチョークを置き、子どもたちを見ます。鉛筆を置いている子たちは合格です。

できていなくても、頑張っている姿をほめるのも大切です。遅い子は個別で対応し、努力していることをほめていけばいいのです。

また、前時とのつなぎも必要です。加えて、めあての共有について算数で大切なのは「習ったことを使って新しい課題を解くこと」だと私は思っています。子どもたちにはRPGのゲームで例えて説明します。「ゲームの中で、レベルを上げたり、新しい魔法や必殺技を覚えたり、強力なアイテムをゲットしたりして、ボスを倒すよね。算数も同じだよ」てな感じです。

わり算の筆算は、1年生から習った四則計算がすべて含まれています。まさにラスボス!これができれば、小学校の算数の計算はクリアしたも同然だと思っています。

だから、自分で計算のしかたを考える時間は大切です。(ただ10分は長いかな…。)「~をとこう」は練習問題を繰り返すときのめあてだと私は思っています。

「なぜ必要なのかを考える」について考えてみましょう。

例えば「挙手指名」は本当に必要でしょうかと私は思うのです。1時間で全員が手を挙げて意見を述べるのは難しいでしょう。列指名やペアトークなどのほうが、考えをアウトプットする場面が増えますよね。みんなの前でいうのが恥ずかしい人も、意見を言いやすく、発表練習を重ねることで全体でも発言できる自信がつくと思うのです。

時と場合を考えて、発表の形態も選んでいけばいいのではないでしょうか。

また「発問の工夫」について、この授業なら例えばこんな発問はどうでしょうか。

①式を書き「仕方を考えてみましょう」と発問し話し合わせる。(拡散型)

②途中まで計算を黒板に書き、「この0はどうしたらいいでしょうか」について話し合わせる。(収斂型)

③途中まで計算を黒板に書き、「0を書くと思いますか、書かないと思いますか。」と選択させる。選んだ答えに手を挙げさせて、その理由を話し合わせる。(選択型)

④教師がわざと間違える。「ちがう~」って言ったそう思った理由を話し合わせる。(誤答型)

⑤0を書いた計算と書いていない計算を並べ、違いを話し合わせる。(比較型)

今のところ思いつくのはこの5つくらいですが、大事なのは、自分の立場をはっきりさせて、その理由を話し合わせることで議論が活発になります。あなたのクラスの子どもたちには、今の教材にはどれがいいか考えて、ぜひ試してみてください。

まとめですが、赤ねこ計算スキルは、「子どもが自分の力で答え合わせをする」ことをねらいにつくられています。

どうしても先生は、「丸付けを自分でしなくてはならない」という固定概念があるのではないでしょうか。自分で学びたいことや学習の方法を選ぶ力をつけていくためには、そこから脱却しないといけないと私は思うのです。

だから、子どもたちには自分で今の自分に合ったコースを選ぶとともに、さらに高みをめざすために自分を見つめ直し改善をしていく粘り強さを高めてほしいと思います。

教師も同じです。自分のやり方を見つめ直し、さらに研修を積み重ねていくことで、子どもたちのよいお手本となることが、本来の先生だと思うし、自分もそうなっていきたいと思います。

また、「赤ねこ計算スキル」ではない人でも振り返りを書かせることはあると思います。ところが、この「振り返り」というのは分かりにくいという子どもも多いのです。

何を書いたらいいのかわかるように、個別の声かけが必要です。

わかめさん(@sennseiwakame)がTwitterでいい図解をつくっていたので紹介します。こうしておくと、大きな支援になりますね。

もし読まれた方で、感想や質問がありましたらコメントお願いします。