ナニコレ 海外の看板 あれこれ

海外旅行に行って、街中の表示や看板に注目すると興味深いことが見えてきます。

見出しの写真は、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港の表示です。

「身の回り品はすべて集めましたか?」という意味でしょう、空港の保安検査場を通過したところにありました。搭乗前のセキュリティ・チェックでは、靴を脱ぎ、ベルトを外すのは日常茶飯事ですが、外した身の回り品を忘れる人がいるのでしょう。

でも注目すべきは、英語とスペイン語表記ということです。

アメリカ合衆国運輸保安庁(Transportation Security Administration)という国の機関の名前で、英語とスペイン語の併記をしているということは、スペイン語話者がかなり多い、あるいはスペイン語が米国で準公用語化していることの表れではないでしょうか。

次に、イギリス・ロンドンの地下鉄です。tube(チューブ)として知られていますが、本当にロンドンの地下鉄って、チューブ状なんです。

「万一、不審物を見かけたら、スタッフか警察へお知らせください」というのは日本でも駅や電車では、ごく普通に放送されていることです。でもこれは1995年の地下鉄サリン事件以降に、放送されるようになったと私は記憶しています。

それまで日本では、不審物についての放送はなかったし、駅にはゴミ箱も普通に設置されていました。今の日本では、公共の場所でゴミ箱を見つけるのが、とても大変だと感じています。

「日本はゴミ箱が街にないのに、ゴミが落ちていないのは、なぜですか」と、訪日の外国人観光客がテレビで言っていました。そのフランス人は、「フランスはゴミ箱があるのに、ゴミが散らかっています」と言っていました。

最近、日本のテレビでは、このような訪日外国人による日本礼賛番組がテレビにあふれているように思えます。うれしいこととは言え、ちょっと違和感を感じています。

話がずれました。では、tubeのサウス・ケンジントン駅を降りて、ロンドンの自然史博物館に入ってみましょう。ティラノザウルスの骨格が展示されています。

T. rex(ティラノザウルス)が、2階建てバスより、長さも高さもはるかに優っていることを、子ども向けに事実だとして説明しています。double decker(2階建てバス)が比較の対象になっているのが、いかにもロンドンらしいですね。

ロンドンっ子で、double decker 知らない子どもは、いないですね。

もう10年も前のことですが、サマータイムへの切り替えは、基本的に変わっていないようです。英国では、2024年も3月31日(日)の、午前1時が午前2時に進むことで、サマータイムが始まりました。

もっと正確に言うと、3月の最終日曜日の午前1時になった瞬間、サマータイムが始まり午前2時になります。

たまたまこの切り替えの時期に、ロンドンにいたのでサマータイムの始まり方がわかりましたが、それまではどうやって始まるのか、不思議でした。

ちなみに、サマータイムが終わるのは、10月最終日曜日の午前2時になった瞬間、午前1時に戻ります。

3月や10月に、ヨーロッパやアメリカを旅行するときは、気をつけなくてはいけません。また、米国はヨーロッパと切り替え日が微妙に違うのです。

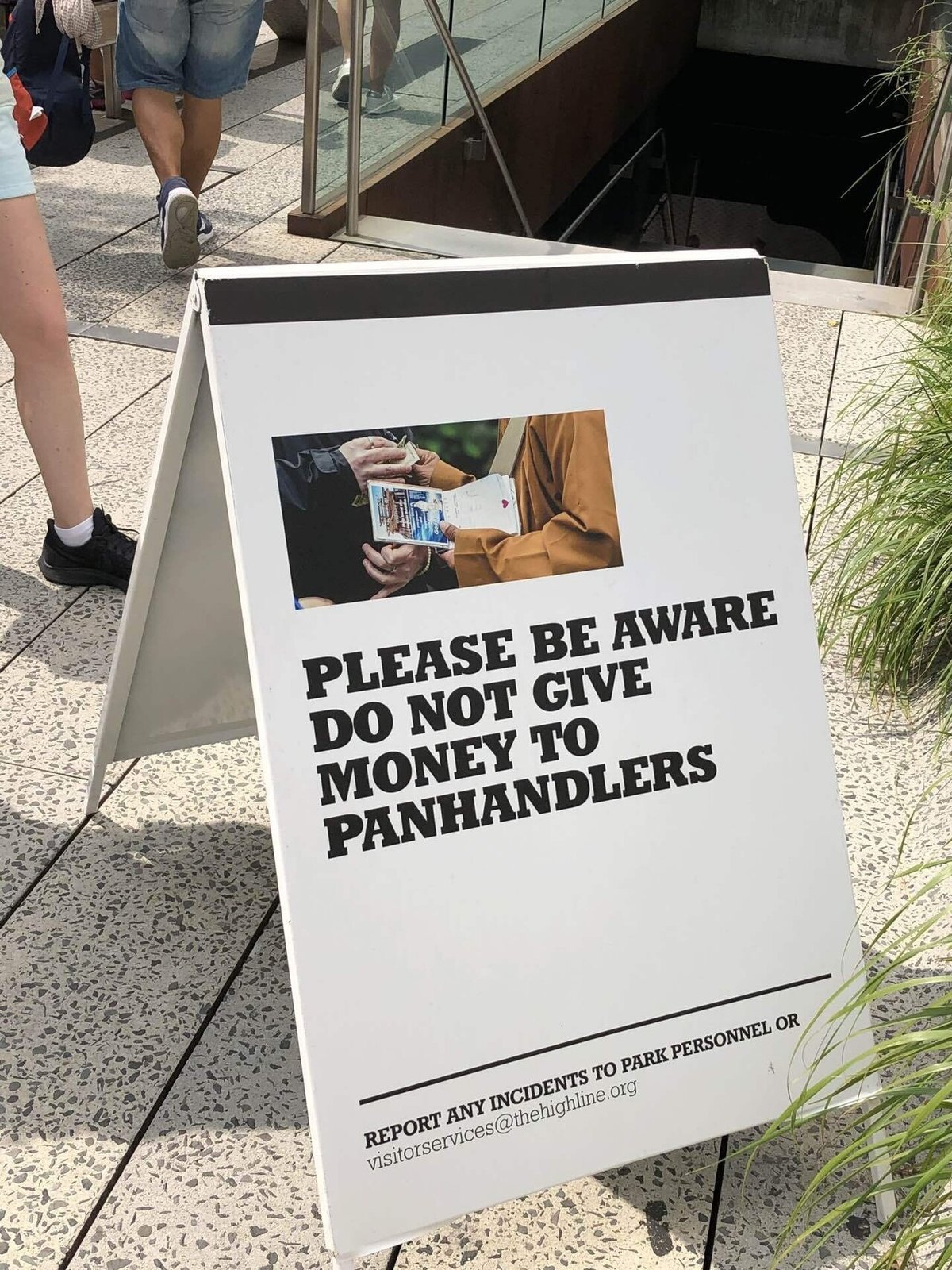

そのアメリカ・ニューヨークで見かけた看板です。

ニューヨークのハイラインで見かけたものです。「乞食にお金をあげないでください」とのことです。私が散歩した時には、見かけませんでしたが、NYではごく普通に見かけます。通りでも地下鉄でも店先でもです。貧富の差が激しい社会であることを物語っていると私は思います。

ハイラインについては、私のnoteの記事「NYのハイラインは、廃線跡の優雅な散歩道」で取り上げています。ご参考にしてください。

英国航空は、「出発ゲートが工事中で、たいへんご迷惑をおかけしております、ご理解・ご協力をお願い申し上げます」といった普通の文言ではなく、

「ただいま、ベストな状態をお見せできなくて、申し訳ございません。お客様の空港滞在をより快適にするため現在改修工事中です。このエリアが新しく生まれ変わるのを、お楽しみにお待ちください」というようにでも訳せます。この文章を書いた人のセンスが光っていると思います。

次は、オランダのマーストリヒトのホテルにあった、靴磨きスポンジの箱の裏側に書いてあった文です。

マーストリヒトは、オランダの古都で交通の要衝でした。昔から様々な言葉を話す人が集まっていた街です。

英語とフランス語で下に表示されています

「すべての革製品に合うわけではございませんので、最初目立たない部分にお試しください」とあります。

細かい気遣いが、日本的な気もしますが、もしホテル滞在客の高価な革製品がこのスポンジのために台無しになってしまった場合の、責任回避のための文とも受け取れます。

でも不思議に思いませんか。オランダの公用語はオランダ語です。でもこの箱にオランダ語の注意書きはありませんでした。ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語の4つでした。

マーストリヒトのこの「クラウン・プラザ・マーストリヒト」は、世界的な展開するホテルなので、皮磨きスポンジなどのアメニティは他の系列ホテルとシェアしているのかもしれません。だから西ヨーロッパではこの4ヶ国語で表示すれば十分だと判断したのでしょう。

オランダついでに、ユトレヒトのミッフィー博物館(ナインチェ博物館)です。

館内の説明に、日本語があるということは、入館者に日本人が多いということでしょう。でもしばらくは円安で日本人は減っているでしょうね。

私個人は、「うさこちゃん」という名前の方が気に入っているのですが、ミッフィの方が主流でしょうね。もしオランダ語の「ナインチェ(nijntje)」として日本で知られるようになったら、どうなっていたでしょうね。同じように人気者になったと私は思います。

次は、スイス連邦鉄道(SBB/CFF/FFS)の列車内での表示です。SBBはドイツ語、CFFはフランス語、FFSはイタリア語の頭文字です。

列車内での注意事項が細かく書いてあります。左下には、乗客による乗務員へのカスタマーハラスメント防止について触れています。どこの国にも暴力的な客はいるのでしょう。

この注意書きは、ドイツ語、フランス語、イタリア語、英語の4言語で表記されています。

スイスの公用語は4つで、ドイツ語・フランス語・イタリア語と、ロマンシュ語があります。英語ではありません。ロマンシュ語の利用者は国民の1%にも達していないということで、このような4つの言語になっています。少数言語が今後も生き残っていってほしいと願っています。

これは、パリのホテルのベッドサイドにありました。

「決めるのは、あなたです。

シーツ類はこのカードが朝ベッドに置いてあれば、交換いたします。

地球環境のためにご協力をお願いします」 というような内容だと思います。

あなたが決めてくださいというように、決定や判断はお客様です、という主張がフランス的に感じます。

日本のホテルでも似たような動きは一般的になってきています。シーツやタオル交換を一泊分キャンセルすると、ホテル内で使用できるクーポンを差し上げます、というホテルに宿泊したことがあります。

環境に優しくしてクーポンをゲットできる。でもクーポンであまり必要でない物を買ったりする心配はありませんか。でも、これは一人ひとりの心がけですね。

このように、街中の看板、サイン、掲示、注意書きなどから、いろいろな情報や現状が見えてきて、興味深いですね。