黄金色の芝を走るスーパーカー

「ようい、スタート」とピストルが鳴って走り出したその瞬間から、あっという間に見えなくなってしまう人がいる。

そういう人はまずスタートダッシュから違っていて、恐らくアクセルやブレーキのつくりが優れている。走る道は大きくひらけていて、風通しも見通しもよい。

私は一時期、心の底からそう思っていて、その理由を「自分の乗っている車とは車種が違うからだろう」と納得していた。

◇

6年ほど前、空港の近くに暮らしていた。出産して間もなかった私は、初めての子育てで絵に描いたように苦戦していて、目の前にいる線の細くて小さい、あまりにやわらかいわが子を抱きながら「本当にこの子を守れるのか」と毎日不安だった。

好きな仕事に打ち込みながら悠々自適にひとり暮らししていたときとは、まるで違う。広めの間取りがお気に入りだったワンルームに、仕事での課題を持ち帰って「ひとり反省会」をすることもなければ、夜勤明けの朝にふらりとショッピングへ繰り出すこともない。

故郷から離れた場所で借りた部屋には、乳幼児用のおもちゃがぱらぱらと転がっていて、大自然へつながる大好きなベランダには、重たいチャイルドロックを掛けていた。

「自宅から空港が近い」と話すと、旅行好きの友人からよく羨ましがられたのだけれど、私は「そうかな」と答えていた。子どもがやっとお昼寝をしたと思ったら、飛行機のゴゴゴゴという轟音でぱちっと目覚めてしまう。

完全にこちら側の都合だとわかりつつ「よりによってどうして今飛ぶの」とぐったりしていたし、「空港の近くに住んだのは失敗だったかな」と考えていた。

◇

空港も近かったが、公園も近かった。ある晴れた日、お散歩として行くには広すぎるほどのその公園でいつものようにレジャーシートを広げ、まだ言葉も発しない子どもと一緒におやつを食べていると、二人の女性が声を掛けてきた。

綺麗な黒髪をひとつに結って、スーツをパリッと着こなした女性。「お子さん、可愛いですね」とにっこり笑ってくれたとき、警戒心の強い自分の心が、ほんの少しだけふわっと緩むのが分かった。

慣れない土地での、慣れない子育て。「この暮らしに馴染めている」と必死に言い聞かせていたものが、ただの理想だったのではないかと思えていく。

その女性たちは美容関係の仕事をしているらしく、話の最後には「今度近くでエステの説明会がありますので、よかったら」と、ポケットティッシュと一緒にパンフレットをくれた。いわゆる「営業」だったわけなのだけれど、同年代らしき人と久しぶりに話せた私は、ちょっぴり嬉しかった。

一方で「美しさを生業にしている方たちはやはり美しい」の眩しさと「自分と同年代の人がバリバリ仕事をしている」の現実は複雑だった。実際に二人はとても美しかったし、頭の先からハイヒールの先まで、かっちりと手入れが行き届いているように見えた。

「隣の芝は青い」ということわざがあるが、私から見えた彼女たちの芝は、青色どころか黄金色だった。

子どもは可愛い。それでもこの地に住むとき、理想の親らしさを追うために、見えないように届かないようにと心の奥底に沈めたものがたくさんある。当時、そうやって「諦めたんだ」と勝手にすごんでは「自分で選んだ道でしょう」と落としどころを見つけていた。

でも、「らしい」って何だろう。趣味程度ながら楽しんでいたセルフネイルも、プリーツの入ったお気に入りのワンピースもたしかに諦めているけれど、よく考えてみると、どちらも「らしさ」を追うために誰かから捨てなさいと言われたものではない。

姿が見えなくなっていくスーツ姿の二人をレジャーシートから見送りながら「ないものを嘆く自分を変えたい」と思った。

◇

「子どもがやっとお昼寝したと思ったら、飛行機のゴゴゴゴという轟音でぱちっと目覚めてしまう」だけでなく、実際には昼夜関係なく轟音は鳴り響いていた。「それはそうだよ、飛行機の飛ぶ時間だもの」と「どうしてよりによってこのタイミングで」の中間で日々揺れていたはずが、その日を境に「いまある環境で見つけられること」について少し考えるようになった。

ダイヤモンドはどの角度から見てもキラキラしているけれど、ターコイズのように深みのある艶は出ない。でも、どちらも揃って美しい。ものごとを片方で見る癖をやめてみると、当たり前でありながらも新しい発見にぼこぼこと出会えた。

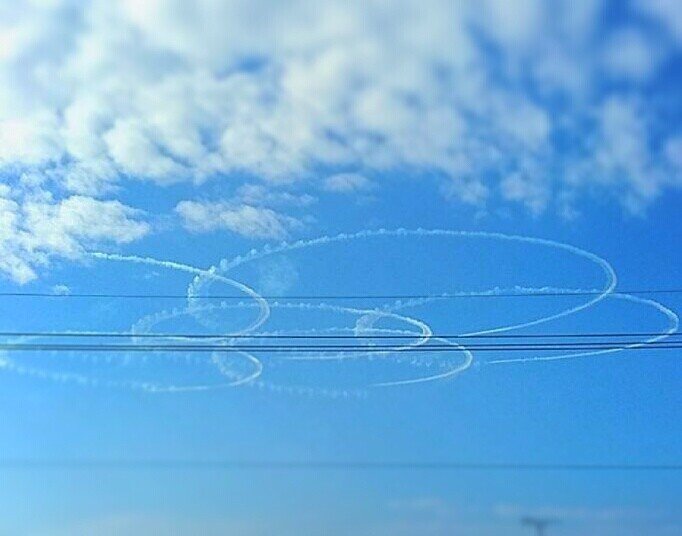

意思疎通ができない小さなわが子に「眠ってね、眠ってね」と頭のなかで語りかけながらにらめっこしていた大きな空は、「飛行機が間近で毎日見れる希少さ」に気付けるキャンパスへ変わった。航空ショーの時期には、濃淡のついた水色の空に、しっかりとブルーインパルスが見える。

子どもを起こすからと敵視していた轟音も、「空港へ出向かずに航空ショーが見える」と思うと、いくぶんか和らいだ。静かな環境で子どもをゆっくり眠らせてあげられるに越したことはないけれど、「戦う意思のないものと自分とを勝手に戦わせ、勝手にぴりぴりしている」ことに、あまり意味を感じなくなった。

思えば「広すぎるけれど近くにあるから通っていただけの公園」はいつ行っても空気が澄んでいて、たっぷりの緑や季節感のある花で溢れていた。春には夜桜に光が灯って見事だったし、なんとなく歩いていた川べりも、遠くの街並みまですっきりと見渡せて美しい。

なぜ今この話を思い出しているかというと、ここのところ、仕事でも同じ気持ちにたびたび遭遇しているからだ。

当時私が「黄金色の芝を走るスーパーカー」に見えた二人のように、目にも見えないスピードでびゅんびゅん走ったり、広い道を悠々と楽しみながら走る人が今も周囲にいる。「どこかに」ではなく、すぐ近くにいる。それも、たくさん。

でも少しずつ知っていくと、「パワフルなアクセルとブレーキをもともと装備していた」のでも「広くて見通しのよい道が最初から用意されていた」のでもないようだった。

もちろんそういう方もいるかもしれないけれど、だいたいがアクセルを踏み込む強弱を自分の状況に応じて絶妙に変えていたり、ブレーキもかけるべき場所を吟味してきゅっとかけていたりする。

自分の道にカーブが多いと知れば曲がる技術を養い、察知能力を日々鍛えながら困難や危険をかわしている。

「乗っている車種が違う」というより「『足りない』を知ったうえで日頃の整備を綿密に行っている」に近いのだと思う。苦労や心労が、こちらから見えていないだけなのだ。

あの日公園で出会った二人も、美しく見えたのではなく、きっと間違いなく美しかった。自分たちのいる環境を踏まえてコツコツと調整を行っていたであろう結果が、私の目にはスーパーカーに見えたし、それを支える芝は黄金色に見えたのだと思う。

◇

持っていないものを数えて嘆くのも、なにかを自分と戦わせて仮想の敵を作るのも、本当に簡単だ。解決にはつながらないとわかっていても、つい手を止めそうになる。

ただ、自分から眺めた自分の芝がいつかほんの少しでも色づくなら、当時は「無意味」と片付けてしまっていたその時間すら無駄じゃないのかもしれない。黄金色や虹色の芝を日々整える人を見つめて、話を聞いて、自分が乗る車の整備方法を少しずつ学ぶしかない。

そして、それはきっと、とても楽しいと思う。

この仕事を始めて何度訪れたかわからないスランプとじりじり向き合いながら、そんなことをぼんやり考えている。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?