デザイン思考を育てる、自分だけの「設計ボキャブラリー手帳」づくりの勧め

つづるです。住宅設計のSE的な仕事をしたり、たまに設計の仕事もしたり、観たい映画がたくさんあって困ったりしています。

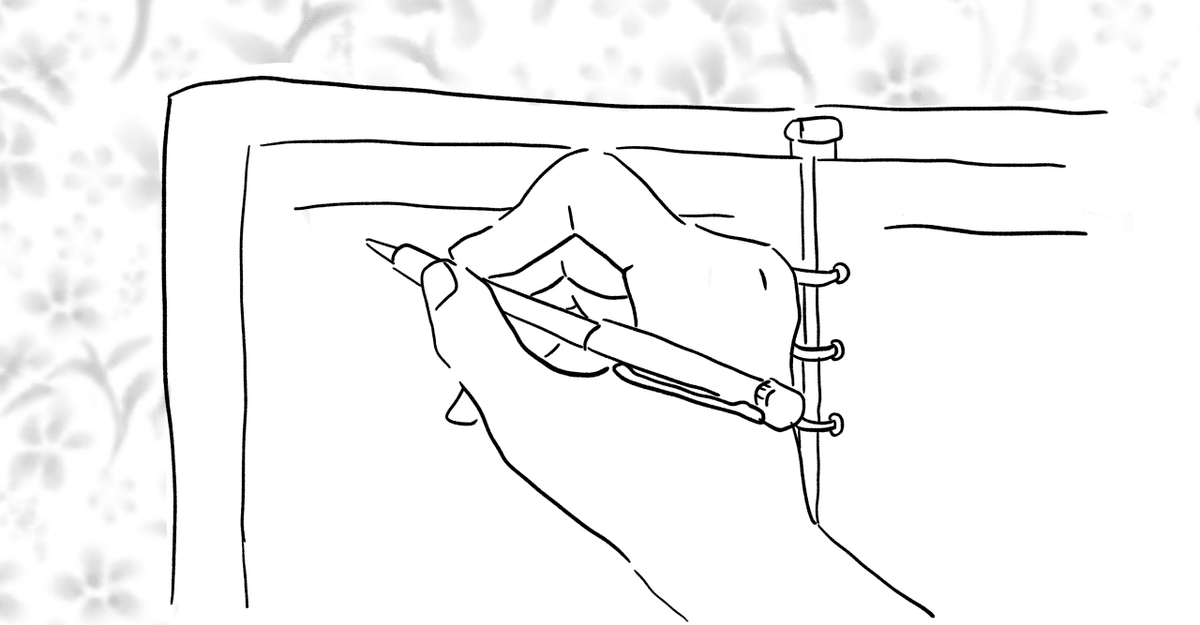

今日は「設計ボキャブラリー手帳」というものを用意することが、デザイン思考を鍛える一歩ではと思ったので、そのことについて綴って行こうと思います。

「設計ボキャブラリー手帳」とは何なのか

以前「デザイン思考を鍛える”即時デザイン”案」という記事の中で、「デザイン思考=問題解決思考」と書きました。

「こうしてみたい」「ああしてみたい」という要望に対しても、

「あれが困った」「これに悩んでいる」という不満に対しても、

「問題解決」の方法は何通りかあります。

ただ、「この方法で進めてみよう!」と判断するには、

頭の中にある引き出しから、

「知識」「知恵」「経験」といった、

ほしいものをほしい時に引っ張り出すことになると思います。

…ただ、そんなに引き出しの中身を覚えてらんないのよね、というのがわたしです。

忘れてしまうことを責めるのではなく、

「忘れてもいいようにどこかに残しておいて、いつでも引き出せるようにする」ということで、

「自分だけの設計ボキャブラリー手帳」といったものを作ることをおすすめしたいと思っています。

記憶に残っていなくても「この手帳」に大切なことがすべて書いてある状態を作り出せれば、

これまでの【積み重ね】を実感し、安心感をもって物事に対応出来ると思っています。

【設計ボキャブラリー】とは、わたしが勝手に呼んでいるものですが、

意味合いとしては

「問題解決の方法を分析して、まとめた辞書的なもの」

「デザインルールを自分の言葉で記録した教科書的なもの」

という感じかなと思います。

「いざという時に力を発揮するための語彙集」とも言いかえられます。

「設計ボキャブラリー手帳」の中身

住宅設計の分野でみると「お家を間取りから考えるひと」「かたちから考える人」など問題解決にあたる始まり方や過程はそれぞれです。

職場によってはこの取り掛かる過程も決まっている場合があります。

わたしは設計をするときは

「ゾーニング」→「かたち」→「ゾーニング」→「プランニング」→「かたち」→…という具合で

基本的に問題解決にあたっています。

これも 職場の上司・先輩に教わったり、本を読んだり研修を受けたものを

自分なりに読解しながら、今のところはこの設計方法で進めています。

その中でも、

「最初のゾーニングはどこまで考えるか」

「どこまでゾーニングを進められたら、かたちを考え始めるか」

「かたちを考えてどれくらいでゾーニングに戻るのか」ということも

それとなく決めて、「設計ボキャブラリー手帳」に書き溜めています。

「設計ボキャブラリー手帳」が自分を守ってくれる時がくる

この問題解決にあたる過程は、お施主様や上司、同僚にとっては重要ではないと思います。何故なら出てきた「内容」や「結果」や「成果」が一番大切とされるからです。

ただ、「わたし」にとって、「ひとりの設計士」としては、

この過程を地道に、試行錯誤しながら育てることが

「デザイン思考」を鍛えるために一番大切なことだと信じています。

勿論、結果や成果も大切です。ただ、誰かに喜んでもらう、感動を生むには、「自分の行動を変えられること」に目を向けて成果や結果を出すしか無いとも思います。

また、「設計ボキャブラリー手帳」には「自分が失敗したこと」も書き留めておくことで、同じ失敗をしないよう気をつけることが出来ます。

起きた出来事が良くても悪くても、素通りせずに手帳に記しておくだけで、この手帳は将来の自分を守ってくれる存在になりえます。

今日もわたしは感じたことを書きとめて、昨日とは違う自分になりたいなと思っています。

今日はわたしのnoteに遊びに来てくださってありがとうございます。自分の人生の設計士はわたしひとりだけなので、自分と家族の要望や不満を、工夫することを辞めたくないなと毎日思います。