「学校」という"母性のユートピア"あるいは"ディストピア"―⑤「教職」「学校」・・・変化を阻害する外的要因

学校の授業が時代に合ったものに変わっていかない原因は、個々の教員のアイデンティティや職業的な自己実現の志向性に問題がある、というだけではない。むしろその根本原因として、教員の意欲を奪い、能力を発揮することを妨げる”外部的な要因”がある。

この章では、「教職」という職業が、あるいは「学校」という組織が持っている性質を細かく確認することで、その原因と結果を明らかにしていきたい。

「不確実」な仕事の不安

授業や部活動、生活指導など、教員が求められる仕事には「不確実性」が満ちている。そしてこの「不確実性」が原因となって、教員の中に「保守主義」「個人主義」「現状主義」が生まれる。これは、アメリカの社会学者ダン・ローティが、2000人以上の教員への調査を土台に出した結論である(『スクール・ティーチャー 教職の社会学的考察』ダン・ローティ 佐藤学監訳 2021 学文社*初版は1975年)。

では、この「不確実性」とは何だろうか。

例えば、それは仕事における工程に現れる。

何かものをつくる職人であれば、作業モデルや青写真、計画、詳細仕様を活用できる。

それに対して教師の仕事は、上記のような考え方自体が「子どもの個性の尊重」といった社会や教育において重要視されている方針と相容れない。

あるいは、モノづくりの職人であれば作業段階において自分が関わるべき役割(範囲)は明確で、最終的なアウトプットに対して「ここからここまでは自分がやった」ということも言いやすい。しかし教師は卒業した児童・生徒に対して何らかの影響を与えている可能性は十分にあるものの、その子のどの部分に対する影響が自分の仕事によるものなのか、ということを断言することは極めて難しい。

上記に加え、教職は「評価の基準」も不確かだ。

教職以外の仕事、例えば弁護士においては、評価の基準は「訴訟に勝つか負けるか」であるし、技術者がつくった橋であれば、その評価の基準は「所定の重さに耐えられるか否か」である。

だが教師はもっと多様な観点から評価される。私(筆者)が学生だったときに授業を受けた経験上、興味深い雑談など、いわゆる"脱線"をしてくれる先生の授業は魅力的だった。私と同じように感じていたという読者もいらっしゃることだろう。だがその授業は、ある子どもにとっては(”脱線”の内容に興味のない子どもにとっては)単元の理解に支障が出る魅力のない授業、ということになるかもしれない。

余談にはなるが、もし児童・生徒にある授業の良し悪しを評価させる場合、その評価には、教師の容姿や話し方、またそれ以前に同性か異性か、年齢が近いか遠いか、といったことも入り込んでくるケースがあると予想される(私が高校生のときに授業を受けていた世界史の教師は、歴史上の人物について、教科書には載っていない細かいエピソードを紹介してくれて、それがとても興味深かった。しかし、ときにその人物に関する性的なエピソードについても話すがゆえに、女子生徒から著しく評判がわるかった。だが、そのような女子生徒からの評判も、その中年男性の教師がもう少し若く、身長が高く、髪の毛もあり、端正な顔立ちだったら違ったものになっていた・・・かもしれない)。

これらはあくまで一例に過ぎず、教職を評価する観点は実に多様だ。ローティ曰く、教職の成果は「道徳的、美的、科学的な価値の観点から一斉に評価される」(『スクールティーチャー』p199)のだ。

さらに突き詰めれば「道徳的」であるとはどういうことなのか、といった答えさえも、確実ではない。例えばある子どもに特別におにぎりを買ってあげた教師が「不公平だ」と非難されたとしよう。しかしその子どもが貧困にあえぐ家庭の子どもだった場合にも、それは「道徳的でない」と評価されるべきことだろうか。

また「美的」とは何なのか。学ぶ楽しさを重視した授業なのか、それとも一糸乱れぬ秩序のもと、学力を向上させることに邁進する、効率的ではあるが息苦しさも伴う授業なのか。

「科学的」とは何か。教科書の内容も執筆者のひとつの解釈にすぎない社会科や国語科において科学的とは何なのか。誰に対しても有効な教育が存在しない中での「科学的」な授業とは何なのか(もし、教室の子どもたち全員に対して一人残らず同等の効果を上げる教育があるのであれば、それはもはや民主主義国における教育として「美的」であるとは言い難いものなのではないか?)。

このように、疑問は無尽蔵に浮かんでくる。教職を評価する基準をつくるのはそれほどに難しい。

さらに、教職は「評価するタイミング」も難しい。

パイロットは、離陸がうまくいったかどうかは離陸した直後にわかる。営業の仕事も、少なくともひと月に一度は自分の売り上げが目標に達しているか否かを確認する機会があるだろう。

対して教職。例えば道徳教育を行う教師にとって、児童・生徒が道徳的に成長したかどうかは、少なくとも数か月、場合によっては何年も経ってみないとわからない。

ローティはさらに多くの例を示しているのだが、これらのことから教師は『仕事の目的, 目標, 効果, 結果, 価値のすべてにわたって「不確実性」が支配している職業である』(同著pⅴ~ⅵ)ということができる。そして、これらの問題に対する専門的・科学的な回答は今のところ――「今後も」なのかもしれないが――は存在しない。

このような「不確実性」を抱える教師たちは、それへの反応として「保守主義」「個人主義」「現状主義」を示す。これらはどのように教室の変化を妨げているのだろうか。次はそれを見ていこう。

(1)保守主義

「不確実性は、安心を保証する構造の欠如のゆえに、不安の感情へと発展することがある」(『スクールティーチャー』p294)

「許容できなレベルの不安をかかえる教師は、よりすぐれた解決策の模索を諦め、過去から知っていることに固執する可能性が高い」

(以上『スクールティーチャー』p294より)

教職に固有の「不確実性」があることは、ここまで見てきたとおり。

そのような不確実な現実と否応なく向き合う中で不安が生まれてしまうことは、教師でなくとも無理のないことだ。

そして、そのような不安から逃れて「安心」するために、仕事の中で危険を冒さないようにすることもまた、無理のないことだ。

この構造により不安を持った教師は、教室の中を「いつもと同じ」であるようにコントロールする。それが保守主義というわけだ。

また、学校は保守主義がゆるされる場所でもある。企業は変革しなければ生き残れない(もしくは規模の縮小を強いられる)が、教室は変革しないからといって生徒がそこに来なくなってしまうことはまれだ。

今、教室そして授業は変化することが求められている。しかし、教師は保守主義にどうしても陥ってしまう。

見方によってはこの状況は、教師は教室によって外部(社会)の要求から守られている、と捉えることもできる。

(2)個人主義

教師は、自分で自分の仕事ぶりを評価することが難しい。

その中でやりがいを見出すには、教師は自分自身で教育効果の指標を選択していかなければならない。

このようなとき、教師は自ら教育の「目標」を自分で決め、それを自らの「能力や関心」と合致させようとする。

例えばここに、論理的思考のスキルはさほど身についていないが、一生懸命取り組むことや人から言われたことをしっかりとこなすということに価値を見出している教師がいるとする。

その場合この教師が、生徒に対しても論理的な思考よりも熱心さや従順さを求めたとしても何ら不思議ではない。

この教師は、生徒を授業態度や提出物、あるいは「黒板に書いた内容どおりにノートをきれいに書いている」といった事実によってのみ評価し、生徒が論理的思考力を発揮したかどうかについてはさほど重きを置かなくなるだろう。

そしてこの教師は、自分が受け持つクラスの生徒の多くが、自分が望んだ行動ができるようになったときに、自分の教育が「うまくいっている」と評価するだろう。

念のために補足しておきたいが、私はこのような教師の教育方針がダメだと言いたいわけでない。クラスの状況によっては、論理的思考力を育てるよりも、このような活動をすることが求められるケースも十分に考えられる。

しかし、この教師がこれらの体験をもとに、「自分が行ってきた教育が正解である」と思ってしまうと、時代の変化に置いてけぼりを食らってしまう可能性が高くなる。

実際、人間は自分の経験を絶対視しやすい生き物だ。

自分で決めた目標を、自分なりのやり方で達成し、自分で良し悪しを評価する。

この一連の流れによって、教師には「個人主義」の感情が芽生えてくるのだ。

ローティは、「自分の目標」と「自らの能力や関心」のバランスが取れると、「教師は、変革を推進する条件に抵抗する可能性」(同著p295)が生じると指摘する。教職的な「個人主義」に陥った教師は、自らのやり方を改めることがとても難しくなってしまうのだ。

さらに、教師たちは「こうすれば生徒はこのように成長する」といった「標準技術」を持たない(個性を持った人間を一律に育てるような技術は存在しないし、無理やりそうすることは果たしてよいことなのだろうかという道徳的な疑問が生じる)。

「標準技術」を持たないために、教師は自分自身で対処法をつかんでいくしかない。このことも「個人主義」を誘発する。

自分の経験をとおしてつかんだ対処法について、客観的・分析的な見方を持たないのであるならば、それが絶対視され、他のことは重要ではなくなっていく。

「このやり方は自分で身につけたものだ」という感情が絶対的になるにつれ、他の人から学ぶことも少なくなっていくものだ。だから、教師同士の協働はあまり重視されず、学校全体としてそういった傾向が形成されていく。

この状況が長引くならば、ますます学校そして授業の変革は難しくなるだろう。

一方で、ローティによると、教師の中にある不確実性から生まれる不安の感情が「恭順を誘発する場合」(同著p297)も見られるという。これは、直面する課題を自分で考えて解決しようとするのではなく、不確実な状況への対処法に自信が持てず、他人の示す方針や解決策にすがり、それによって解決をはかるようになる、ということだろう。

もしかするとこのケースは、上から「変えなさい」と言われたら変える可能性は高いのかもしれない。そういう意味では日本社会のためにはプラスに働く可能性もある。だが、ずっと不安を抱えたまま仕事をしなければならないのも気の毒である。

(3)現状主義

「教師は、経験を積んだとしても、十分な達成感を得ることが困難」(同著p297)であり、それらによって未来の成果も保証されない。

そういった未来への不安から、教員には「現状主義」が生まれやすい。未来にもっと良くなる、という希望が持ちにくいため、新しいことを学ぶ意欲も起こりにくいというのだ。

多くの教師にとって、「教室の出来事は理解の範疇を超える」(同著p298)と感じられるそうだ。そうなのであれば、将来のために教育について学ぼう、探究しようという気は起こりにくいであろう。

だが、この結果は第二章「教師の学びの現状」で見てきた事実とは矛盾するように思われる。日本の教員は、半数は最低でも月に1冊は本を読むなど学びに向かう姿勢を示しており、これは他の職業よりも多い。また1割の教員は月に5冊以上の本を読み、外部の研修やセミナーにも熱心に参加している。

それにも関わらず教育が変わっていかないことが問題だと考察したのだが、「現状主義」の内容と照らし合わせて考えるなら、もしかすると教員の学びは、現状主義を強化する方向での学びになっているのではないか。

ここまで、教職につきものである「不確実性」と、それによって教師の中に発生する3つの傾向について見てきた。

学校では、それぞれの教室が「保守主義」「個人主義」「現状主義」を持った教員によって運営されており、教室と教室は連携のないまま分断されている。この状況をローティは「卵のパッケージの構造」と呼んだ。教師は、パッケージの中の卵と化したそれぞれの教室で、「不確実性」からの逃避を試みている、と言えるだろう。

それは、不安に対処するための安全圏としての教室だ。孵化する前の雛鳥が卵に守られるように、あるいは生まれる前の赤ん坊が母胎によって守られるように、教師たちは自分の教室で自分が心地よいと感じることのできる秩序をつくり、そこで自らの心身を守っている。

もちろん、教師のメンタルヘルスが守られることも重要だ。教師たちに安心安全に仕事をしてほしい、という願いは私たちの間に共有できるものに違いない。しかし社会の現状を考えたときに、教室が維持してきた古い秩序は破壊されるべきであり、時代に合った新たな学びの場を生み出していかなければならない。それが各教室で行われていないことが問題なのだ。

教員のハビトゥスと学校組織の"共犯関係"

実は、多くの教員は教育についての専門的な力量が乏しく、学校組織がそれを隠蔽している。そのように言ったら驚くだろうか。

もちろん、これは潜在的な、あるいは構造的な問題のことだ。価値ある授業を行えていないということを、学校が組織ぐるみで隠蔽しようとしているというケースは実際にはほとんどないだろう。

だがそうは思っていなくとも、以下の2つががっちりと結びつくことで、実際にこの「隠蔽」が起きてしまっている。

その2つの要素というのは、

1.教員が児童・生徒や保護者から信頼を得ようとする際の"身の施し方の傾向"(ハビトゥス)

2.学校組織が持っている性質

である。これらが共犯関係を結ぶことで、教師が時代に合った教育者として必要な力量を伸ばそうとせず、その状態が続いてしまう、ということが起こっているのだ。

では、その2つの要素をそれぞれ確認していこう。

(1)教員のハビトゥス(身の施し方の傾向)

それでは、まずは教員の"身の施し方の傾向(=ハビトゥス)"から見ていこう。

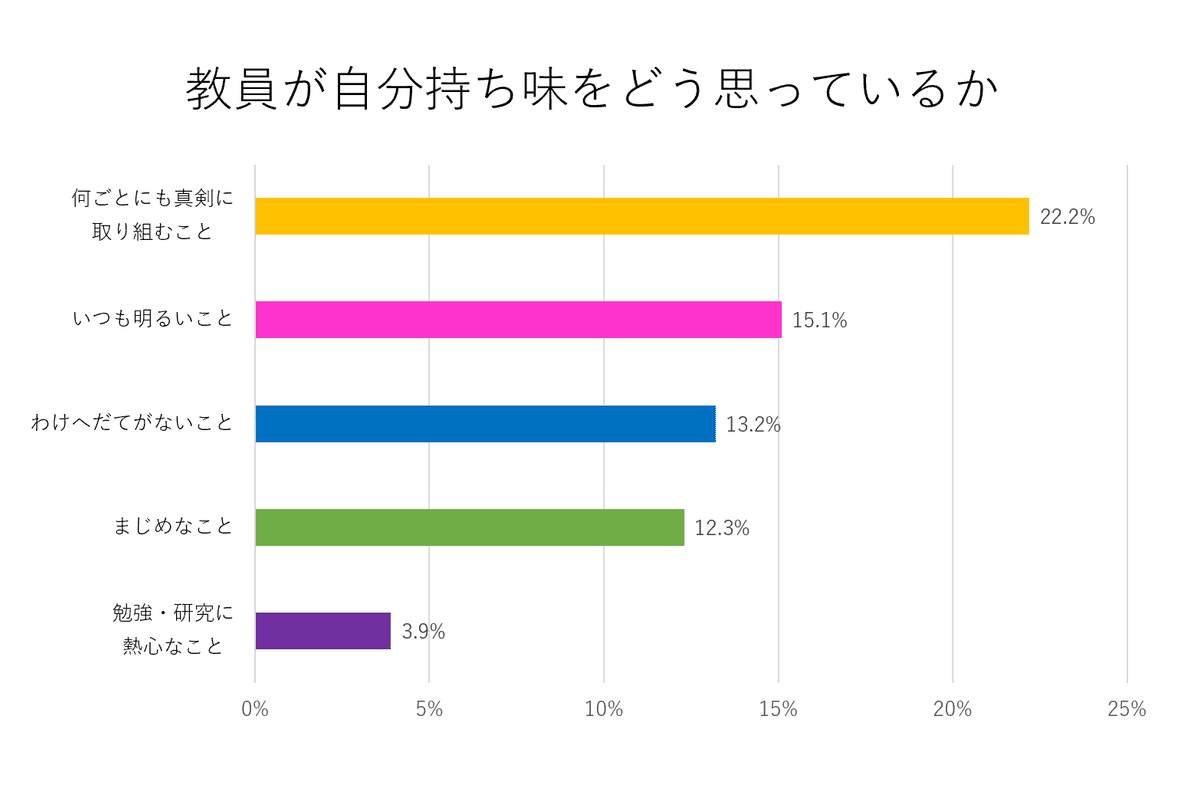

以下に示すのは、「教員が自分自身の持ち味をどう思っているか」についての調査結果である。

『教師文化のオートポイエーシス ―小中学校教師調査の結果から―』石戸教嗣,山﨑鎮親,児玉重夫,久富善之,小澤浩明 1995年 日本教育社会学会大会発表要旨集録,205-210,1995(論文)より筆者作成

表の文字だと小さくて見にくいという方のためにテキストでも記す。上から順番に

・何ごとにも真剣に取り組むこと 22.2%

・いつも明るいこと 15.1%

・わけへだてがないこと 13.2%

・まじめなこと 12.3%

・勉強・研究に熱心なこと 3.9%

となっている。

ちなみに、上の4つは教員が自分の持ち味だと認識していることの1位から4位である。「まじめさ」「明るさ」という自分のパーソナリティに関わる性質や「公正さ」という道徳的・倫理的な事柄が自分の持ち味としてとらえられていることがわかる。

一方で、知識を扱う職業であるにもかかわらず、「勉強・研究に熱心なこと」を持ち味としてとらえている教員は3.9%と非常に少ないことがわかる。

この3.9%という数字は、少し不安になる数字である。

教師は「教育のプロ」のはずだ。もちろん、学校によってさまざまな状況が考えられるため、知的であるよりもむしろ、その身ひとつで子どもにぶつかっていくことが求められる学校もあるだろう。

だが、子どもを育てたり、授業を行うという点ではどの学校も共通しているはずである。もし、少しでも興味深く意義ある授業をしようとするならば、あるいは子どもの学びや成長の手助けをしたいのであれば、そのための勉強や研究をすることは、プロとして当然であるはずだ。

仮にある弁護士が、「私は知識は少ないですが"まじめさ"や"明るさ"には自信があります」と言っていたとしよう。あなたはその弁護士に弁護を頼みたいだろうか。

この弁護士の例と同じようなことが教員にも考えられる。もし私だったら、子どもとの接し方や自分の教科に対して理論を持っておらず、その理論を勉強や研究によってブラッシュアップしようとしない教員には、自分の子どもを預けたいとはあまり思わない。

このように考えるのは私だけではないと思っているのだが、読者諸氏はいかがであろうか。

にも関わらず、未だに多くの学校では、勉強や研究に熱心であることや、高い教育技術を持っていることではなく、まじめさや明るさ、公平さによって教員であることが成り立ってしまっている。

「成り立ってしまっている」とあえて書いたのは、このような状況があることによって、新しい技術や知識を身につけようとしない教員が自然に淘汰されていかず、学校に変革が起こらなくなってしまうからだ。

ではなぜ、教員は「まじめ」で「明るく」、「公平」であることのみによって(もちろんこれらの資質は素晴らしいものだ。ないよりはある方がいいに決まっている)、教育技術や知識のアップデートを行わずとも教員という「教育のプロ」たり得てしまうのか。

その理由を、学校の組織構造から紐解いてみようと思う。

(2)学校組織の構造

学校において生徒は、校則や時間割、カリキュラムなどを通して「組織」されている。

そして教員は、以上を取り決めることによって生徒の学習と行動を「組織」している。

と同時に、教員自身も「組織」されている。

教員は、決められた時間に出勤し、一定程度定型的な指導を行い、決められた手順で採点や評価を行うという反復的な行動パターンを取っている(取らされている)。

このような反復的な行動パターンを取っている(取らされている)ことが、教員が組織されていること、また学校が「組織」であることの証拠である。

社会学の知見によると、学校は「官僚制的組織」であると言われる。

官僚制の特徴は以下の通りだ。

1. 標準化・・・規則やルーティーンで仕事が行われる

2. 文書化・・・職務上の意思決定や行為が、公式の、多くの場合文書化された規則にのっとって行われる

3. 特化・・・・職務が専門分化している

4. 集権化・・・権限が階層化されている

(『教育社会学』有斐閣ブックス 1992 より)

これらによって、組織に正確さ、迅速さ、明確さ、統一性、継続性、コスト節約といった恩恵をもたらすことができる。これらは、目的や意思決定が支配者の個人的な感情によるところが大きい前官僚制にはなかった大きな価値である。

「対応が官僚的だ」というような言い方をされたら、褒められたとは思わないだろう。このようにあまりプラスの意味では使われないイメージがある「官僚制」だが、実際には私たちは官僚制によって大きな恩恵を受けている。

官僚制は、その特徴からもわかるように、規律を重視することでさまざまな価値を生み出す。

しかし、これが官僚的組織のむずかしいところなのだと思われるが、「目的達成のための規律」がやがて「規律を守ることが目的」にすり替わってしまう。後者の状態になってしまったときに、「対応が官僚的だ」のようなマイナスな印象になってしまうのである。

アメリカの教育史家カッツ(Karz, M.)によると、アメリカ大都市において、教育官僚制化は19世紀中葉に出現したとされる。

その目的は、産業社会の価値観を教化・注入し、産業社会の目標の実現に奉仕するためだった。中央で決めたカリキュラムを効率よく教え込むシステムを機能させる学校教育の官僚制化が、特に戦後の日本において一定の成果をあげたことは間違いない。

このように、学校は官僚制的な面を持っている。一方、それだけでは説明できない面も学校には多くある。

例えば、官僚制の特徴のひとつに「集権化」があるが、実際の学校で校長や副校長にそれほど権力が集中しているわけではないし、総合学習(探究)を進める際にも、1年間の計画が細部にわたって明確に取り決められていないというケースも多くみられる(感染症対策においては、机をアルコールで拭くなどやることが明確に決められていた。これらは「官僚的」な対応なのだろう)。

また、教員は公平さを保とうとしながらも、生徒に非人格的に接するわけではない(もちろんブラック校則が今でも通用し続けているなど、子どもたちにとっても私たちにとっても「非人格的だ」と感じられることはあるが、少なくとも全体的な志向のレベルでは)。

そして、この文章の趣旨上これが一番問題なのだが、官僚制は「標準化」によって仕事の内容を統制する――学校も学習指導要領によって授業で扱う内容や方針が統制されている――が、実際の教室においては、その標準化は「個々の教師の指導行為に必ずしも十分浸透しているわけではない」(『教育社会学』p79)のだ。

このような状況を、アメリカの社会学者マイヤーとローワンは「ゆるやかな統制」と呼んだ(Mayer & Rowan 1978)。

ここまで確認してきたように学校には、定型的な活動をするという私たちが官僚制に持っているイメージどおりの「タイトな統制」と、その枠からはみ出す「ゆるやかな統制」のふたつの統制があるのだ。

学校における「タイトな統制」の内容をいくつか確認しておこう。

例えば、「各学校への入学基準が明確に決められている」(同著p82 以下同)こと。実業高校、専門高校など「学校のタイプも厳格に区別されている」こと。また「生徒は学年ごとに分類されている」ことなどである。

これらは私たち一般の人や教育委員会等公的な組織からも見えるという意味で、学校の「フォーマル」な構造である。

このような形式的な部分が「タイトな統制」である。マイヤーとローワンはこれを「儀礼的分類」と呼ぶ。

そして先にも見てきたように、形式的な部分がタイトに統制されている一方、学校内部の活動は「ゆるやか」に統制されている

保護者をはじめとする学校の外部の人々に見えているのは、学校における「形式的な部分」(=タイトな統制)である。外部の人々は、子どもをとおして渡される通信簿や学級通信、そして子どもとよく対話をする親ならその子の言葉、また学校のホームページに掲載されるニュースや進学情報、そういったものをとおしてしか「内部の活動」を伺うことはできない。

そのような官僚的に管理された情報からは、授業の中で我が子がどのような素質や能力、人格を発揮しているかを知ることは難しい。運動会や文化祭などで生徒が輝いている瞬間を見て感動するならば、日々の授業もうまくいっているように思うだろうし、通信簿からではせいぜいどの程度の成績で進級したかどうかくらいしかわからない。また行政にも各教員が課題解決型授業ができているかを管理するリソースはまだないはずだ。

その一方で、「内部の活動」は、外に見えている実態とは異なっているケースが多い。

マイヤーとローワンは、「形式的な部分」(=タイトな統制)と「内部の活動」(=ゆるやかな統制)が分離していることによって、「教室内部の教授活動とその成果に対する監査や査察は最小限に限られる」(『教育社会学』p82)と分析した。

そのため「学校は人びとから期待される額面と実態との乖離を隠蔽することができる」(同著p83)のだ。

そう、学校における「タイトな統制」は、学校の外にいる人たちに「内部の活動もうまくいっているであろう」という期待を生み出す「合理的神話」(マイヤー、ローワン)なのだ。そして教員たちは、たとえ能力がなくとも、「教員免許」さえ持っていれば教員であることができるように、その統制によって儀礼的(リチュアル)な効果を得ている。加えて、教員たちが「免許」という護符によってリチュアルな効果を得ているように、私たち学校外部の人間は「タイトな統制」という魔法によって目を眩まされているのかもしれない。

まるで、母性が肥大してコントロールが効かなくなってしまった恐ろしい魔女が、自分自身とさらってきた子どもたちが居る屋敷を魔法円を描くことで隠してしまっているような、そんな様子にも見える。

ここまで見てきたように、多くの教員は新しい学び方が求められているという現実に対応できておらず、「まじめさ」や「明るさ」「公平さ」というハビトゥスで現場をやりくりしているという状況が続いている。

その現状を、学校という組織がリチュアルな効果で外部の目から隠す。

この教員と学校の共犯関係により、互いが互いを「現状」に縛り付けている。

だから授業は変わっていかないのだ。

3章から5章をまとめよう。

3章では、教師が好む生徒は、教師がつくった教室の秩序を率先して守り、かつ教師にとって理解しやすく、その言動をコントロールすることも比較的容易であるという性質を持っていることを確認した。

4章では、教師は自らがコントロールできることを中心にして教室に秩序をつくること、そして「新しい学習方法」といったコントロールできないことはむしろ積極的に行わないようにしているのではないか、といったことを推測した。

ここから、新しい学習が求められているにも関わらず、それを教室に取り入れることを避け、自身の「完璧な教師でなければいけない」というセルフイメージを守りながら、自分のつくった秩序に従ってくれる児童・生徒との関わりを楽しんでいる教師像が浮かんでくる。

秩序をつくり、そこからの逸脱を禁止することを通して子どもたちにとって「父」であるように振る舞いながら、その実その父性は矮小なものであるというのが、見えてきた教師像だった。

5章では、そのような矮小な父性を発揮する教師が、教職の「不確実」であるという性質によって変化に踏み出せず、またそのような教師たちを官僚制的な学校が外部に対して見せている形式によって守っているということを見てきた。

教師のふるまいが矮小な父性なら、このような教職の性質と学校の共犯関係はまるで肥大する母性だ。

評論家の宇野常寛氏は、その著書『母性のディストピア』において、アメリカの傘に守られているため本当の意味で「父」となることができない日本人が、それでもあえて「父」になったふりをするという状況を「矮小な父性」と、技術の発展によって誰もが簡単に父になったふりができる情報環境そのものを「肥大した母胎」と表現した。

この「矮小な父性」と「肥大した母性」が結託することで生じている日本の停滞状況が「母性のディストピア」である(*-1)。

この矮小な父性と肥大する母性の結託は、形を変えて学校そして教室にも表れる。そこは、誰も失敗することなく、ぬくぬくと「そのままであること」を強いられ続ける場所となる。

そのような場所は、教師や子どもたちにとっては永遠の青春の場であるかもしれず、ある種のユートピアかもしれない。

しかし、社会が大きく変わっているのに、これから大人の仲間入りを果たす青年たちが姿勢や能力の面で旧社会のまま、という状態は、社会の側から見れば大きな損失である。また教育の当事者である子どもたちにとってみても、本来最先端の物事を学び成長する場所であるはずの学校でほとんど成長することができず、そのまま社会に放り出されるというのは幸せなことではない。成長しないまま社会に出たら、その分だけの苦しみを味わうのだから・・・。

長い目で見れば、社会にとっても子どもたち当人にとってもプラス出ない場所、それはディストピアだと言えるのかもしれない。

(*-1)この文章のアイディアの源泉は、宇野常寛氏の著書『母性のディストピア』にある。

この書籍は戦後日本における日本人の心性を宮崎駿、富野由悠季、押井守という3人の巨匠の作品を土台に分析するという非常に知的興奮を味わえるものとなっている。

この本がなければ、この文章を書くこともできなかったであろう。最大限の感謝を送りたい。

そして、読者のみなさまには、ぜひとも『母性のディストピア』を購入して読んでいただきたい。

第6章に続く