ストレスを知ってストレスに強くなろう

もうストレスでブスになっちゃった・・・

ストレスストレスってみんな言い過ぎです

現代はストレスまみれのコンクリートジャングルです

そんなストレスに対抗するには、ストレスについて理解が必要です

単純に筋トレや十分な睡眠、そしてバランスのとれた栄養で対応してもいいのですが・・・

今回はそんなストレスの乗り越えかたについて解説していきたいと思います

今回の記事でわかること

・ストレスについてわかる

・ストレスに強い人と弱い人の違いがわかる

・ストレスを力に変えるコツが分かる

以上のことについて解説してきたいと思いますので最後までお付き合いください

ストレスってなんだ?

私たちは普段から何も考えすに「ストレス」という言葉を口にしています

そもそもストレスとは一体なんなのか説明できる人がいますかね?

ストレスは本来、「圧力による物体のゆがみ」を意味する工学用語だそうです

これを人間の心身にも応用して、日常の中で起こる出来事から受ける刺激=圧力を「ストレッサー」

ストレッサーに対する心や身体の反応=歪みを「ストレス反応」

そしてこの一連のメカニズムを「ストレス」とよんでいるのです

ストレッサーには主に次のようなものがあります

「生活環境ストレッサー」・・・大切な人との別れ、失業、人間関係のトラブル、職場環境の変化など日常の出来事から受ける刺激を言います

「外傷性ストレッサー」・・・大きな災害や事故、事件なっど、自身の生命が脅かされる危機的状況や、家族の死といった極めて衝撃的な体験による刺激を言います

「心理的ストレッサー」・・・困難な状況に対応しようとすることで生じる悩みや、「悪いことが起こるかもしれない」という否定的な予測などを言います

これらのストレッサーに出会うと、我々はまずそれらが自分で対応できるかどうかを判断します(認知的評価)

そして、自分の対処能力を超える脅威であると感じた時に、心身のゆがみ=ストレス反応が表れるのです

ストレス反応は不安や緊張、気分の落ち込み、動悸、頭痛、腹痛、怒りの爆発や拒食などのかたちで表れます

心理的反応・・・不安、イライラ、恐怖、緊張、怒り、孤独感、無気力などの感情、集中困難、思考力低下、短期記憶喪失、判断力・決定力の低下などの障害などがある

行動的反応・・・ケンカなどの攻撃的な行動、泣く、引きこもり、拒食、過食、チック、ストレスの場面からの回避行動などがある

身体的反応・・・動悸、異常な発熱、頭痛、腹痛、疲労感、食欲の減退、嘔吐、下痢、睡眠障害など全身にわたる症状がある

トラブルかぁ・・・ToLOVEるといったらこのマンガ

ストレスに強い人と弱い人の違いとは?

ストレス反応は、ストレッサーという危険から自分自身を守るために起こる自然な生体反応です

しかし、大災害のように多くの人が同じストレッサーに直面した場合でも、全ての人に同じストレス反応が表れるわけではありません

反応の表れかたは人によって違うのです

激しい反応を示す人もいれば、鈍い人もいます

その反応の表れかたが激しい人ほどストレスに弱く、鈍い人ほどストレスに強いといえます

どうしてストレスに強い人と弱い人がいるのでしょうか?

それは、ストレッサーに対する感知的評価の違いがあります

出来事を脅威として捉える人はストレスに弱く、逆に自分を成長させるチャンスと捉える人はストレスに強いといえます

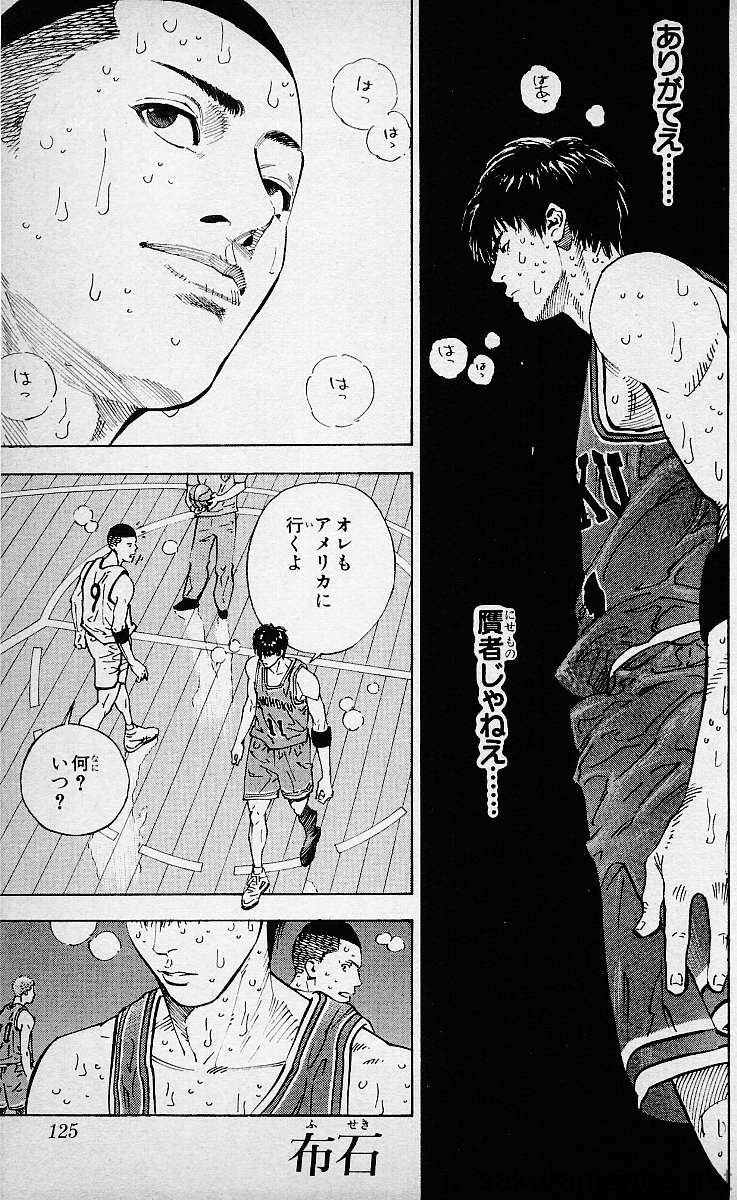

間違いなく流川はストレスに強いタイプ

悟空もこのタイプだよね^^

出典「スラムダンク」井上雄彦

ストレスに強い人の特徴

・出来事をチャンスと捉える

・完璧を求め過ぎない

・自分の意思を主張できる

・自分の裁量で仕事をしていると捉えている

ストレスに弱い人の特徴

・出来事を脅威と捉える

・真面目で完璧主義

・プライドが高い

・自己主張が苦手

・仕事をさせられていると感じている

さらに、遺伝や性格、環境の影響もあります

家族がうつ病を経験している人は、遺伝的にストレスに弱い傾向にあるようです

性格としては真面目な人(オレだ!)、完璧主義な人(オレだ!)、一人で抱え込んでしまう人(オレだ!)はストレスに弱いようです・・・( ; ; )

相談できる相手が少ない人は、他の人の意見や反応を得られないために客観的になれず、追い詰められやすいといえます

また、仕事を強制されている人と、自由裁量で仕事をしている人とではストレスの度合いも大きく違います

ストレスを力に変えるポイント

死んだらだめ・・・

出典「カイジ」福本伸行

一か八かの重要な局面にも冷静に挑み、きっちりとチャンスをものにするすごい奴がいます

常に勝つことを義務付けられた彼らはどうストレスに向き合っているのでしょうか?

ある大学の研究では、初心者スカイダイバーとベテランスカイダイバーそれぞれにスカイダイビング中の心拍数を調べるということを行いました

初心者の心拍数の方が高く出るやろ・・・と予想されていましたが、実際にはベテランダイバーの心拍数の方が高く、より緊張していることがわかったのです

さらにベテランダイバーはただ緊張するだけでなく、興奮や喜びの感情も大きくなっていました

また、ハーバードビジネススクールのアリソン・ウッド・ブルックス教授はスピーチの参加者を2つのグループに分けました

一方には・・・「自分は緊張していない。落ち着いている」

もう一方には・・・「自分は緊張しているがワクワクしている」

というふうに考えるように指導しました

すると、前者よりも後者のグループの方が、自信を持って説得力の高いスピーチを行うことができたのです

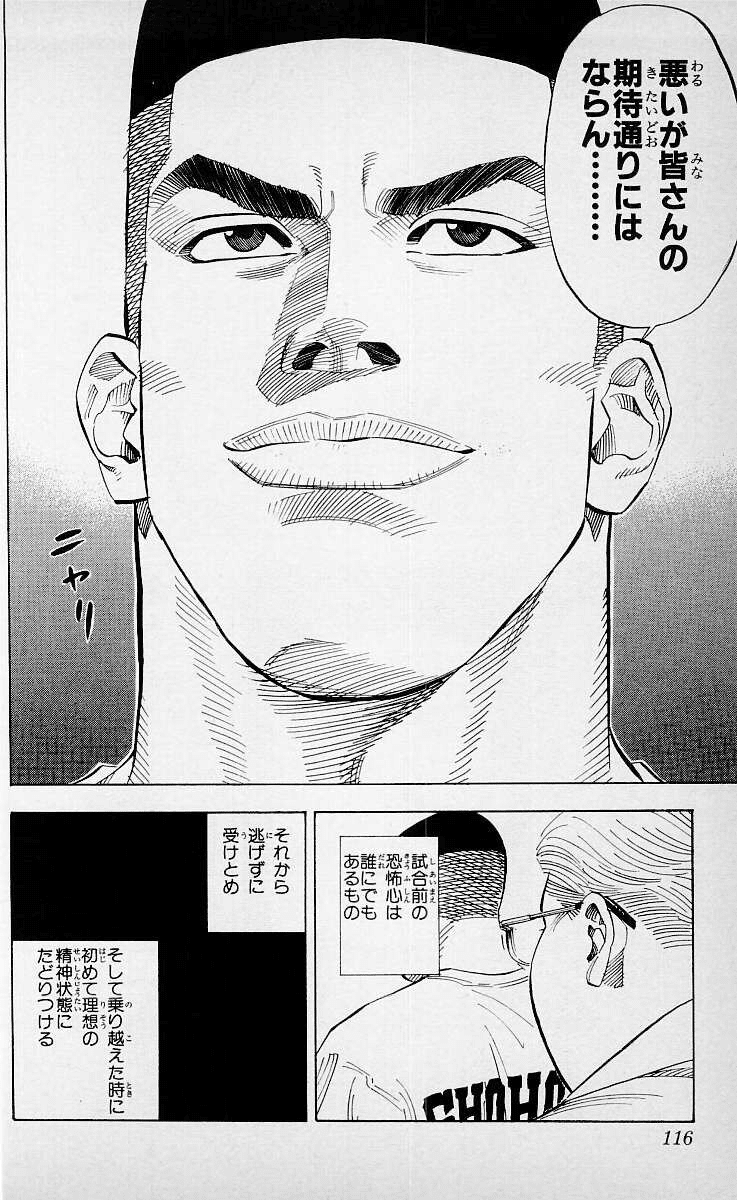

まさにこの状態ですよ

出典「ドラゴンボール」鳥山明

その他の対策は、「不安や緊張は失敗ではなく、成功につながる」と思うだけで、試験の成績が高くなったという研究結果もあります

プロのアスリートや勝負師がここぞという場面で結果を出せるのは、緊張している自分を認め、緊張によって自分を奮い立たせているからです

ストレスを恐れずに楽しむことが道を切り開くカギとなる(ゴリ)

出典「スラムダンク」井上雄彦

まとめ

ストレスとは、日常に受けた刺激に対する心身のゆがみ

ストレスに出会うと、自分で対応できるか考える

それが自分の処理能力を超えてしまった時にストレスに感じる

ストレス耐性は遺伝や性格、環境できまる

出来事を脅威と考える人はストレスに弱く、逆に自分を成長させるチャンスと捉える人はストレスに強いといえる

ストレスを力に換えるには、緊張や不安を否定しないことが良い

不安や緊張は失敗ではなく、成功につながると思うだけでも良い結果になる

今日言いたいことはそれくらい

最後まで読んでくれたあなたが大好きです