昭和30年代のてるてる坊主(中編)——呼び名・動機・製作をめぐって――【てるてる坊主考note#38】

1、昭和30年代への注目

かつて、文献資料に登場するてるてる坊主について、昭和39年(1964)から昭和30年(1955)まで1年ごとにさかのぼりながら、全10回にわたって検討を加えました(★詳しくはマガジン「昭和30年代(1955-1964)のてるてる坊主たち」の各記事を参照)。

検討材料としたのは、てるてる坊主研究所でジャンルを問わずに蒐集してきた、てるてる坊主が登場する文献資料です。前回はそのなかから絵や写真のある資料に対象を絞って、昭和30年代のてるてる坊主の特徴を大づかみにすることを目指しました。検討の切り口としたのは「姿かたち」「目鼻の有無」「文字の有無」の3点(★詳しくは「昭和30年代のてるてる坊主——姿かたち・目鼻・文字をめぐって――【てるてる坊主考note#37】」参照)。

引き続いて今回は、絵や写真のない文献資料にも対象を広げ、昭和30年代のてるてる坊主についてさらに深く踏み込んだ検討を加えていきましょう。本稿で切り口とするのは、「呼び名」「作る機会」「材料」「設置場所」「設置方法」といった点です。

2、呼び名①(「てりてり」と「日和坊」)

まずは、てるてる坊主の呼び名をめぐって。「てるてる」という前半部分と「坊主」という後半部分にわけて検討してみましょう(★表1参照)。

呼び名の前半部分に注目してみると、「てるてる」ではなく「てりてり」である事例が1例。民話研究者の酒井董美(1935-)がまとめた『石見のわらべうた』(昭和37年)に、「てりてり坊主 てり坊主/あしたは天気にしておくれ」という唄が採録されています[酒井1962:187頁]。採譜者は田中幸雄(生没年不詳)。

伝承者は那賀郡三隅町森溝(現在の島根県浜田市)に暮らす金谷ナツ。当時の年齢が72歳と記されているので、生まれは明治23年(1890)ごろ。わらべうたを歌っていた幼少期を過ごしたのは19世紀の末、明治の中ごろと推測できます。

実は、てるてる坊主の呼び名の前半部分については、かつて「てるてる」より「てりてり」のほうが一般的だった時代があります。それは江戸時代の中期から明治期にかけてのこと。とりわけ明治期の辞書では、わたしの管見の限りでは、12点のうち実に11点で「てりてり」がメインに据えられています。

先述の唄の伝承者のような、明治のころに幼少期を過ごした世代にとっては、しっくりくるのは「てりてり」だったのでしょう(★詳しくは「明治期の辞書に見られる、てるてる坊主像 【てるてる坊主考note#18】」参照)。

そのほかに目を引くのが、「日和坊」という呼び名。句集『木太刀』53巻8号(昭和31年)に「日和坊もされてあるなり七夕に」という句が収められています[『木太刀』1956:7頁]。作者は京都在住の高島秋晴(生没年不詳)。

京都に限らず、西日本ではかつて「日和坊」のほか「日和坊主」「日和坊さん」といった呼び名が主流でした。その時期は、わたしの管見が及んだ限りでは、江戸時代の後期から明治期を経て大正期までのこと(★詳しくは後掲の「西日本では「日和坊主」というのは本当か【てるてる坊主の呼び名をめぐって#6】」参照)。

その後、昭和に入ると西日本でも呼び名は「てるてる坊主」へと収斂していきます。そうしたなかで、ここに掲げた句は昭和の中ごろにおける唯一の稀少な事例です。

3、呼び名②(「坊主」ではなく「法師」)

いっぽう、呼び名の後半部分に注目してみると、「坊主」ではなく「法師」である事例が1例。小倉郷土会発行の『記録:郷土北九州』第6冊(昭和34年)に郷土史家・浦橋七郎(1911-60)が「続・豊前童戯抄」と題した一文を寄せています。豊前とは現在の福岡県東部と大分県北西部にまたがる地域。当地の子どもたちのあいだに伝えられてきた遊びのひとつとして「てるてる法師」が挙げられています[『記録 : 郷土北九州』1959:96頁]。

実は、てるてる坊主の呼び名の後半部分についても、かつては「坊主」より「法師」のほうが一般的だった時代があります。ただし、それは時代をずっとさかのぼった江戸時代の中期から後期にかけてのこと(★詳しくは後掲の「「法師」から「坊主」へ【てるてる坊主の呼び名をめぐって#7】」参照)。昭和中期以降にてるてる坊主ではなく「てるてる法師」という表記が単独で用いられているのは、わたしの管見の限りではこれが唯一の事例です。

また、呼び名の後半部分については、「坊主」や「ぼうず」ではなく、「坊子」や「ぼおず」という表記も見られます。あるいは、「坊主様(ボーズ様)」や「坊さん(ぼうさん)」といった具合に、敬称が付いている事例も散見できます。

4、作る機会①(学校行事と山登り)

続いて、てるてる坊主を作る機会をめぐって。てるてる坊主はどんなときに作られてきたのでしょうか。わたしの管見が及んだ昭和30年代の資料で、てるてる坊主を作る機会に触れている事例は105例。ひとつの文献のなかで、遠足と運動会など複数の機会に触れている場合は、それぞれにカウントしています(★表2参照)。

てるてる坊主の作られる機会は、大きく4つに分けることができそうです。「学校関連」「外出関連」「天体関連」「特別な日関連」の4つです。

もっとも目立つのは「学校関連」。とりわけ、子どもたちが遠足に際して作る事例が60例を数え、全体の過半数を占めます。続いて運動会が16例(★後掲の図1参照)。体育の授業を前に作っている事例もひとつだけ見られます。もっとも、これは体育の鉄棒の授業が嫌で、雨が降るように「フレフレ坊主」を作っているケースです。

「外出関連」では山登りが6例、旅行が4例見られます。潮干狩りや花見といった行楽、あるいは墓参りが1例ずつ。そのほかに、目的のわからない外出が2例見られます。

このなかで6例を数える山登りの事例は、すべてが山岳遭難に関わるもの。そのうちの4例(昭和32年と34年の2例ずつ)はいずれも、28年7月に北アルプス(長野県)で起きたひとつの遭難事件をさまざまな角度から取り上げたものです。連日の雨に見舞われ、山小屋で待機を余儀なくされたなか、てるてる坊主が作られています[気象庁1957:26-27頁、小島1957:88頁、春日1959a:52頁、春日1959b:33頁]。

たとえば、登山家・春日俊吉(1897-1975)がまとめた『山岳遭難記』第2(昭和34年)所収の「鷲羽岳北方稜線上の風雨異変」と題する一文には次のように綴られています。「弱ったのは天候だ。小屋には十五名からの客がいた。なかには雨に足をとられ、まる二日も滞留しているひともある。……(中略)……同じ思いの十五名、しぶしぶテルテル坊主などをつくり、持参のウイスキーをふりかけて一日あそぶ」[春日1959a:52頁]。

残る2例は昭和34年1月の冬山で起きた、別々の遭難事故に関わる事例。同じく春日俊吉の『山岳遭難記』第6(昭和35年)にまとめられています。ひとつは、やはり北アルプス(長野県)の山小屋にて荒天に見舞われた場面。もうひとつは、伯耆大山(鳥取県)のふもとのキャンプ場における登山前夜の場面。ともに、山行中の好天を願っててるてる坊主が話題にのぼっています[春日1960:62、81頁]。

5、作る機会②(日蝕とオリンピック)

太陽・月・星といった「天体」に関連する事例も9例を数えます。その内訳は日蝕観測5例、月見1例、星祭りの七夕3例。

日蝕5例のうち3例は昭和30年に集中しています。この年、日蝕が見られたのは6月20日。とりわけ、セイロン島(スリランカ)では20世紀最長の皆既日蝕の観測が期待されました。日本天文学会の機関紙『天文月報』48巻8号の「月報アルバム」欄に掲載された「日食写真集」によれば、ベトナム南部まで派遣された海上保安庁の巡視船にてるてる坊主が吊るされたといいます(★図2参照)[『天文月報』1955:131頁]。

セイロン島での日蝕観測の成功を願って、日本国内でもてるてる坊主が話題にのぼっています。生駒山天文協会の機関誌『天文教室』10巻7号に掲載された、「浜根」と記名のある「運を天にまかせて」と題する一文、あるいは、宗教問題研究所の機関誌『宗教公論』25巻7号に掲載された、「X・Y・Z」と記名のある「日食と祈り」と題する一文に、その旨が記されています[『天文教室』1955:3頁、『宗教公論』1955:6頁]。

セイロン島での皆既日蝕から7年後、昭和37年の2月4日には、今度はラエ(パプアニューギニア)で皆既日蝕が期待されました。『天文月報』55巻5号に掲載された天文学者・斉藤国治(1913-2003)の「ラエ日食観測記」という一文に現地の様子が綴られています。あいにくの曇天が続いたなか、前日に仲間から晴天を願うてるてる坊主が3つ届いたので、それを望遠鏡に吊るしたといいます[『天文月報』1962:102頁]。

翌38年には日本の網走・根室・苫小牧(いずれも北海道)にて、やはり皆既日蝕の観測を期待して晴天祈願のてるてる坊主が作られたそうです。その光景をテレビで見た心理学者の大槻憲二(1891-1977)は、迷信を軽んじる風潮に警鐘を鳴らすべく、「現代科学思想は悔い改めねばならぬ」と題する一文を東京精神分析学研究所の機関紙『精神分析』21巻10号に寄せています[『精神分析』1963:11頁]。

「特別な日」に関連するのは4例。昭和39年には東京オリンピックが開催されました。運動会を大規模にしたものと言えるでしょうか。日本国内で初めてのオリンピック開催を控え、高ぶる気持ちをなだめるような声が前年(38年)の『オリンピック競技の英語』に見えています。著者は毎日新聞社に当時勤務していた宇野尚志(1935-)。「はしがき」のなかで宇野は、「国民一同いよいよ明日が開会式という日には、軒先にテルテル坊主でもつるす程の心のゆとりを持っていたいものである」と主張しています[宇野1963:はしがき]。

このほか、祭りや節供、餅つきといった行事に際しててるてる坊主を作る例も1例ずつ。あるいは、晴天祈願ではなく宣伝目的にてるてる坊主が活用されている例もひとつだけ見られます。

6、材料

続いて、てるてる坊主の材料をめぐって。紙で本体を作って糸で吊るすのが一般的で、単に「紙」とか「糸」とだけ記された事例が目立ちます。ここでも、ひとつの文献のなかで複数の材料に触れている場合には、それぞれをカウントしています(★表3参照)。

紙の種類が具体的に明記されている事例も数多くあります。紙の種類は表に掲げたとおりさまざまですが、ちり紙(7例)やわら半紙・ザラ紙(3例)、あるいは新聞紙(3例)など身近に得られる紙が多く使われています。なかには、書き損なって反古になった紙や包み紙が用いられている事例も1例ずつあります。

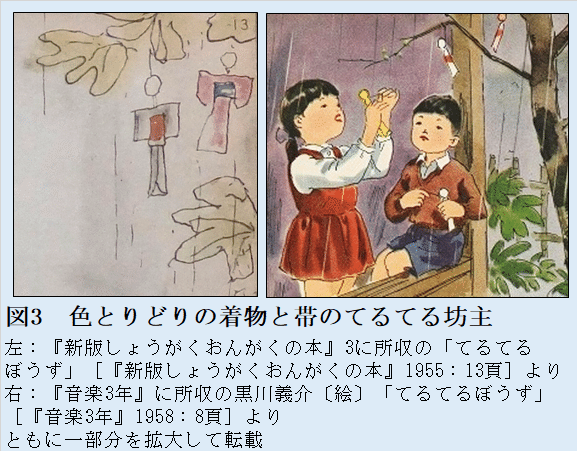

注意しておきたいのは、昨今ではあまり使われない色紙・折り紙(8例)と千代紙(3例)。前回確認したように昭和30年代には、色とりどりの着物を着て帯を締めた姿のてるてる坊主が散見できました。色紙・折り紙や千代紙は、そうした着物や帯の材料に使われたのでしょう(★後掲の図3参照)。いっぽうで、半紙(3例)や和紙・日本紙(2例)、あるいは画用紙(2例)といった、真っ白な紙が使われている例も散見できます。

紙以外の材料にも目を向けてみます(表2の緑色で示した部分)。綿や糸くずは、丸めて頭の中身とされたのでしょう。

また、てるてる坊主の材料として布を挙げているのは1例のみ。それも、「着物は色紙、包紙、布切等を利用しても面白い」といった具合に、数ある材料のなかのひとつとして挙げられているに過ぎません。保育雑誌『Art in education』17巻8号(昭和31年)に寄せられた一文「六月のプラン 幼稚園」のなかの記述です[『Art in education』1956:51頁]。著者は三木多美子(生没年不詳)。

布製のてるてる坊主は昨今ではしばしば見かけられますが、昭和30年代には稀だったようで、当時のてるてる坊主は紙製のものが一般的だったことが確認できます。

7、設置場所

続いて、てるてる坊主の設置場所をめぐって。「建物の周辺部」あるいは「木」に設置されている事例が目立ちます。前者の「建物の周辺部」には、軒や窓辺のほか、玄関や入口、格子などを含みます。また、後者の「木」には、庭木のほか垣根や街路樹、鉢植えなどを含みます。

「建物の周辺部」と「木」の事例数を比べてみると、昭和30年代には大半の年で「建物の周辺部」が優勢です(★表4参照)。ただし、昭和30年は「木」が大きく優勢、31年と35年も「木」がやや優勢です。

大まかに昭和30年代を序盤・中盤・終盤に3区分してみると、序盤(30~32年ごろ)は「木」がやや優勢、中盤(33~36年ごろ)は両者が拮抗、終盤(37~39年ごろ)は「建物の周辺部」が優勢です。昭和30年代をとおして、たいへんゆるやかにではあれ「木」から「建物の周辺部」へと、移り変わっていく傾向を見て取ることができるでしょうか。

具体的な樹種が明示されている例も数多くあります(★表5参照)。とりわけ多いのが南天(11例)。呼び名の音が「難が転じる」に通じることから、まじないにしばしば用いられる木です。縁起のよい松竹梅(2例・3例・2例)もそれぞれ複数例見られます。そのほかには、柿(5例)と楓(3例)と柳(2例)がそれぞれ複数例見られます。

梅や柿のほかにも、果実のなる木が目立ち、桜、ビワ、スモモ、ザクロ、イチジクが1例ずつ見られます。紫陽花やエニシダ、サルスベリ、朝顔といった、梅雨から夏にかけての雨が多い時季に花を咲かせる木々にも、てるてる坊主がよく似合うようです(★前掲の図4参照)。

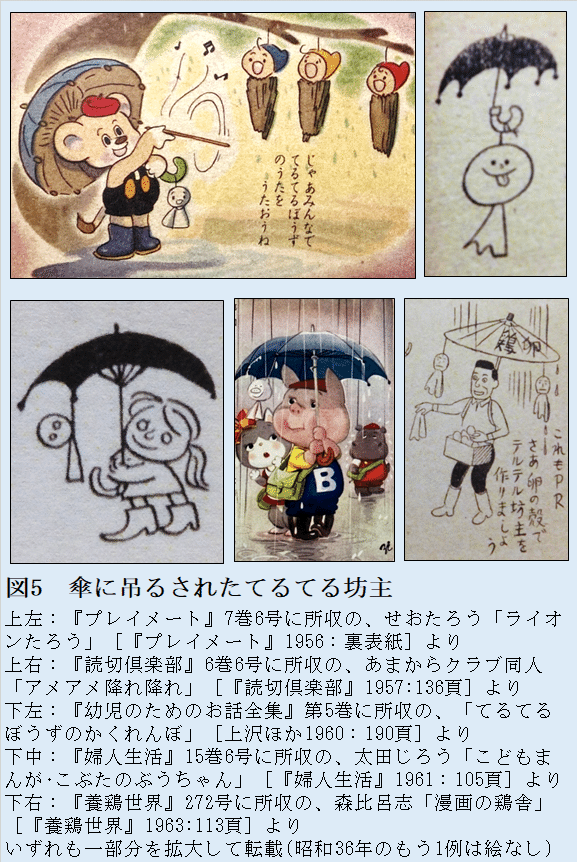

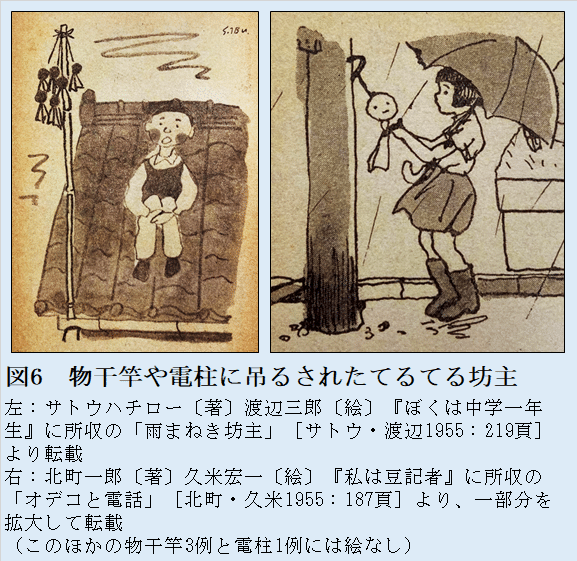

「建物の周辺部」や「木」以外の場所にもてるてる坊主を散見できます(★表6参照)。傘に6例見られるのが目立つほか、物干竿には4例、電柱には2例見られます(★後掲の図5と図6参照)。望遠鏡(2例)や船のマストに吊るされているのは、先にも触れた日蝕観測のため。また、デパートの事務室や社長室に吊るされているのは、連日の雨で鈍ってしまった客足が戻るよう願ってのことです。

8、設置方法

最後に、てるてる坊主の設置方法をめぐって。ほとんどの場合、てるてる坊主は吊るされています。そうしたなかで稀に例外があり、ただ単に置く、あるいは立てるという事例が見られます。

ただ単に置くという事例はふたつ。ひとつは労働省職業安定局失業対策部が編んだ『日雇いの歌』(昭和31年)に収められている、宮崎義一(生没年不詳)の「さんまを焼く」と題した一文から。失業対策事業に日雇い労働者たちが集まったものの、雨で仕事がなくなってしまった場面で、「フト自分は雨で子供の遠足が延期になつたので一寸助かつたような気持ちになつた。/又子供が照る照る坊主を枕許においていたことなど思い出す」と記されています[労働省職業安定局失業対策部1956:121頁]。

もうひとつは全日本海員組合本部の機関紙『海員=The seamen』11巻8号(昭和34年)に寄せられている小学生の作文から。小学3年生の木村直棋(生没年不詳)が「すいえい」と題して次のように記しています。「ぼくたちは、おとうさんが「あす、あやめ池へおよぎにつれていつてやろう」と、にこにこしていつたので、雨がふらないように、てるてるぼおずを表のさおの、はしの方においておきました」[『海員』1959:71頁]。もとより、ここでは置き場所が「さおの、はしの方」ということなので、置くといいつつも吊るしたのかもしれません。

いっぽう、立てるという事例はひとつだけ。歌集『ポトナム』41巻1号(昭和39年)のなかで、「武蔵野の田にてるてる坊主の案山子立ち稲穂豊かに波うちており」と詠われています[『ポトナム』1964:35頁]。作者は竹倉明沙子(生没年不詳)。豊かに稔った稲穂が風に吹かれて波打つなかに「てるてる坊主の案山子」が立っています。よく見る案山子のような麦藁帽子は被らずに、てるてる坊主のような坊主頭を丸出しにした姿なのでしょうか。ただ、これはてるてる坊主ではなく、あくまでも案山子なのかもしれません。

昭和30年代のてるてる坊主をめぐって、本稿で触れる余裕のなかった「効力アップの工夫」や「お礼と罰」といった切り口からも、また稿をあらためて検討してみましょう。

参考文献(年ごとに編著者名や書名等の五十音順。教科書に関しては検定年を基準。うしろのカッコ内は詳しい掲載箇所や作者等。)

【昭和30年(1955)】

・北町一郎〔著〕久米宏一〔絵〕『私は豆記者』、宝文館(「オデコと電話」)

・サトウハチロー〔著〕渡辺三郎〔絵〕『ぼくは中学一年生』、宝文館(「雨まねき坊主」)

・『宗教公論』25(7)、宗教問題研究所(X・Y・Z「日食と祈り」)

・『小三教育技術』9(11)、小学館(内木文英〔作〕「てるてるぼうず」)

・『新版しょうがくおんがくの本』3、二葉〈使用年度:昭和31年(1956)〉(「てるてる ぼうず」)

・『天文教室』10(7)、生駒山天文協会(生駒山天文博物館 浜根「運を天にまかせて」)

・『天文月報』48(8)、日本天文学会(「月報アルバム 日食写真集」)

【昭和31年(1956)】

・『Art in education』17(8)、教育美術振興会(三木多美子「六月のプラン 幼稚園」)

・『木太刀』53(8)、木太刀社(高島秋晴)

・日本子どもを守る会〔編〕『プレイメート』7(6)単元構成の模範絵本第4集、プレイメート刊行協会(せおたろう「ライオンたろう」)

・労働省職業安定局失業対策部〔編〕『日雇いの歌』、労働法令協会(宮﨑義一「さんまを焼く」)

【昭和32年(1957)】

・気象庁〔監修〕『気象』2、日本気象協会(大井正一「夏山の遭難気象」)

・小島六郎『山の遭難:初めて山へ登る人々のために』、ベースボール・マガジン社(「雨また雨にたたられる」)

・『読切倶楽部』6(6)、三世社(あまからクラブ同人「アメアメ降れ降れ」)

【昭和33年(1958)】

・『音楽3年』、二葉〈使用年度:昭和34~35年(1959-60)〉(黒川義介〔絵〕「てるてるぼうず」)

【昭和34年(1959)】

・『海員=The seamen:全日本海員組合機関誌』11(8)、全日本海員組合本部(木村直棋「すいえい」)

・春日俊吉a『山岳遭難記』第2、朋文堂(「鷲羽岳北方稜線上の風雨異変」)

・春日俊吉b『山岳遭難記』第3、朋文堂(「アルプスの谷の彷徨十三日間」)

・『教育創造 = The educational creation』1-129、高田教育研究会(松岡中庸「教科の実践 豊かな人間をめざして―立体表現を主とした創造教育」)

・『記録 : 郷土北九州』第6冊、小倉郷土会(浦橋七郎「続・豊前童戯抄」)

・『ひかりのくに 生活習慣と社会性が身につく』13(6)、ひかりのくに(増子とし〔作詞〕本多鉄麿〔作曲〕岩崎ちひろ〔絵〕「あまだれぽったん」)

【昭和35年(1960)】

・上沢謙二・斉田喬〔責任編集〕谷畑美雪〔絵〕『幼児のためのお話全集』第5巻 幼児のためのゲームと工作三六五日、あかね書房(「てるてるぼうずのかくれんぼ」)

・春日俊吉『山岳遭難記』第6、朋文堂(「鹿島槍キレット墜落の長波紋」「雪の伯耆大山四つのいけにえ」)

【昭和36年(1961)】

・『婦人生活』15(6)、婦人生活社(太田じろう「こどもまんが・こぶたのぶうちゃん」)

【昭和37年(1962)】

・酒井董美〔著〕田中幸雄〔採譜〕『石見のわらべうた』、松江今井書店

・『天文月報』55(5)、日本天文学会(斉藤国治「ラエ日食観測記」)

【昭和38年(1963)】

・宇野尚志『オリンピック競技の英語』、研究社出版

・『精神分析』21(10)、東京精神分析学研究所(大槻憲二「現代科学思想は悔い改めねばならぬ」)

・『養鶏世界』272、養鶏世界社(森比呂志「漫画の鶏舎」)

【昭和39年(1964)】

・『ポトナム』41(1)、ポトナム短歌会(竹倉明沙子)

・宮沢章二ほか〔編〕『童謡画集』1(主婦の友ゴールデンブック)、主婦の友社(柿本幸造〔絵〕「てるてるぼうず」)