日本史 / 平安時代と藤原家の謎 2

こんにちは、TOYOです。

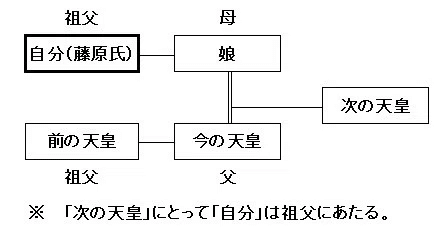

9世紀、天皇に変わってこの日本を支配していた「藤原氏 (ふじわらうじ) 」とは一体何者なのでしょうか?

今回は、前回の「日本史 / 平安時代と藤原家の謎」の続きとなります。

約400年間続いた平安時代と「藤原家」の謎について考察していきたいと思います。

平安時代

「平安時代」とは、794年から始まった「天皇の時代100年間」、次に「貴族の時代200年間」、再び「天皇の時代100年間」、この約400年間をいいます。

貴族による摂関政治の時代

「天皇の時代100年間」が終わった後、「貴族が実権を握る時代」が始まりました。

この貴族というのが「藤原氏 (ふじわらうじ) 」であり、藤原氏による「摂関政治 (せっかんせいじ) 」が特徴です。

「摂関政治」とは、天皇が幼少期や病弱などの理由で政治を行うことができない場合に、「摂政と関白が天皇に代わって政治を行う体制」のことです。

藤原道長

この「藤原氏」の権力が最高レベルに達したのが、「藤原道長 (ふじわらのみちなが) 」(966~1028年)の時代です。

ちょうど1000年頃と覚えておいてください。

藤原道長は、娘の彰子 (しょうし) を一条天皇の妃にしたのを始め、なんと、自分の娘4人を天皇に嫁がせ、3人の天皇の祖父となります。

後一条天皇

この一条天皇と彰子の息子は、後に「後一条天皇 (ごいちじょうてんのう) 」となります。

この後一条天皇の妃になる人がいます。この妃は、一条天皇の妃である彰子の妹なのです。

なんと、自分の母の妹を妃にしたわけです。

つまり、この時代、天皇家と藤原家は完全に結びついていたわけです。

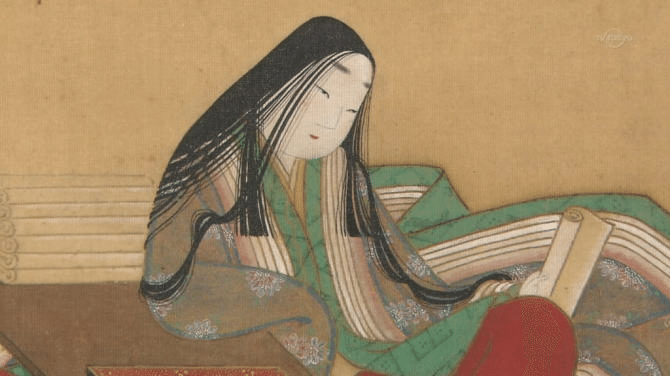

紫式部

この藤原道長の娘の彰子のお世話係だったのが、あの源氏物語を書いた

「紫式部 (むらさきしきぶ) 」でした。

※お世話係というのは、教育担当、家庭教師のような役割です。

藤原道長が権力の座に就く前に、トップの権力を握っていたのが道長の兄、「藤原道隆 (ふじわらのみちたか) 」という人物でした。

この道隆には娘がおり、「定子 (ていし) 」といいます。

この定子は、じつは彰子よりも先に一条天皇の妃となっていたのです。

つまり、一条天皇には彰子と定子という2人の皇后がいたのです。

清少納言

この定子のお世話係として仕えていたのが「清少納言 (せいしょうなごん) 」でした。

紫式部と清少納言は、どちらも一条天皇の妃のお世話係でしたが、じつは、宮中ではお互いに面識はなかったのです。

藤原道長は、自分の娘・彰子を一条天皇に気に入っていただいて、妃にしてもらい、さらには2人の間に子供が生まれれば良いと考えていました。

道長は、天皇に彰子を気に入ってもらい、通ってもらうための方法を考えました。

源氏物語

道長は、彰子のお世話係だった紫式部に文才があることに気づき、筆を与えて書かせたのが、あの「源氏物語」です。

つまり、道長にとって「源氏物語」は自らの出世のための道具だったのです。

道長が政治家として最も大事にしたのは、自らの出世の道具を確保することでした。それが「源氏物語」だったのです。

藤原頼通

藤原道長の時代が終わると、次は道長の息子、平等院鳳凰堂で有名な

「藤原頼通 (ふじわらのよりみち) 」(992~1074年)の時代となります。

この時代になると、藤原家の権力に陰りが見え始めます。

天皇に嫁がせた娘2人が、男の子を産まずに亡くなってしまったのです。

後三条天皇

その後、「後三条天皇 (ごさんじょうてんのう) 」(1032~1073年)という人物が出てきます。

この天皇は、藤原家に構わず「親政」、つまり 「天皇自らが政治を司る」ことを行ったのです。

白河天皇

ここから政治は、これまでの藤原家による「摂関政治」から、天皇による「院政 (いんせい) 」へと移り変わります。

元天皇による院政のはじまり

院政の始まりは、1086年に「白河天皇」(1053~1129年)が実の子である「堀河天皇 (ほりかわてんのう) 」に位を譲り、「上皇」となって政治の実権を握ったことにあります。

「院政」とは、「天皇が譲位して上皇や法皇となり、政治の実権を握って政治を行う体制」のことです。

上皇が政治を行った場所を「院」と呼んだことからこの名称が付けられました。

平安時代は、「天皇の時代100年間」、次に「貴族の時代200年間」が続いた後、再び元天皇による時代、つまり「元天皇自らが政治を司る時代」へと移り変わります。

摂関家であった藤原氏の力は、これを期に急激に弱くなっていきました。

しかし、藤原家はここで終わってしまったわけではありませんでした。

彼らは、形を変えて生き残り続けたのです。

力は弱くなってしまいましたが、その後も、摂関家として残っていくことになります。

いうならば、由緒正しき有力貴族という形です。

その一方で、藤原氏は「武士」としても広がりをみせてました。

名の知れた武士には、藤原氏が沢山いたのです。

白河天皇は、藤原家から政治の実権を奪い、天皇家の家長として40年以上も院政を続けました。

院政の最盛期は、72代白河天皇から82代「後鳥羽上皇 (ごとばじょうこう) 」(1180~1239年)までとされています。

鎌倉時代

1185年、時代は「平安時代」から「鎌倉時代」へと移り変わります。

鎌倉時代の将軍は、「源頼朝 (みなもとのよりとも) 」から始まって、「頼家」「実朝」と続きますが、源氏の血筋はこの3代で途絶えてしまいます。

ここで、次の4代目はどうしようということになりました。

そこで呼ばれたのは、公家である摂関家「藤原家」でした。

藤原頼経・頼嗣

鎌倉幕府第4代将軍「藤原頼経 (ふじわらのよりつね) 」、鎌倉幕府第5代将軍、その息子の「頼嗣 (よりつぐ) 」

ここで摂関家藤原の将軍が2代続くことになります。

つまり、武士の将軍として藤原氏が君臨することになったのです。

しかし、一方で貴族として力が弱くなった摂関家藤原家は、分裂することになります。

五摂家

藤原家は5つの家に分裂します。

近衛・鷹司・九条・二条・一条となります。これらの家は「五摂家 (ごせっけ) 」と呼ばれます。

以降、「摂政・関白」は、この五摂家から交代で就任することとなりました。

驚くべきことに、この体制は、明治維新の頃までずっと続いていくことになります。

「摂政・関白は五摂家の人間しかなれない」という鉄の掟ができたのです。

しかし、歴史の上では、藤原家以外から関白になった人物がいました。

みなさんご存知の、「豊臣秀吉」です。

でもじつは、秀吉はこの時代の混乱に乗じて、形式上「近衛家」の養子になることで、関白になることができたのです。

五摂家に分裂した藤原氏は政治権力こそ持っていませんが、室町時代以降も朝廷の儀式・儀礼を担う勢力として権威を持ち続けたのです。

藤原氏にとって国は平安京であり、今も彼らは京都に住み続けています。

じつは、天皇の妃である「皇后」は、ずっとこの五摂家から出ているのです。

つまり、皇后はずっと藤原家の人間だったのです。これは、昭和天皇の皇后が出てくるまで続きました。

昭和天皇の皇后が、五摂家の発足以来初めて、五摂家以外出身の人物となったのです。

藤原家はなんと20世紀まで続いていたのです。

明治時代、内閣制度によって「摂政・関白」は廃止となります。

その後、爵位が制定されます。爵位は、中国の言葉を借りて作られました。

公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵という5つの爵位です。

藤原氏は政治権力こそなくなってしまいましたが、平民になったわけではなく、その爵位を与えられます。

五摂家の当主は爵位最上位の「公爵」として君臨することになったわけです。

その中でも特に最上位なのが、五摂家の筆頭である「近衛家」となります。

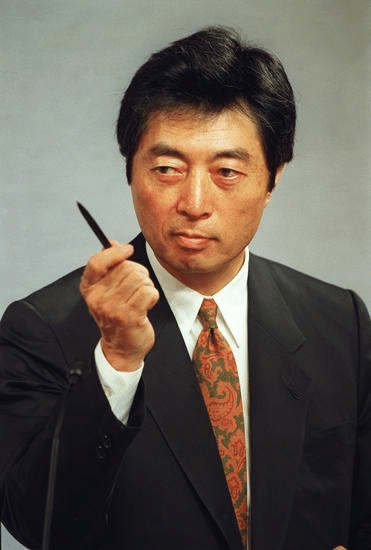

この近衛家から、昭和時代になると「近衛文麿 (このえふみまろ) 」

(1891~1845年)という総理大臣を排出することになります。

ここに来て、再び藤原氏が権力の座につくことになりますが、その上には

実権を持った天皇がいるわけです。

この近衛文麿のお孫さんが、1993年(平成5年)に総理大臣になった「細川護熙 (ほそかわもりひろ) 氏」(1938年~)です。

しかも、この細川氏は戦国時代の武将、細川忠興と細川ガラシャの直系の子孫なのです。

表舞台からは消えたように見えていた「藤原氏」ですが、その末裔はこの

20世紀にもしっかりと健在だったのです。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

このブログを作成するにあたり、セピアのゼロから歴史塾さんの動画

「【藤原氏】って何? すべての始まり~」を参照させていただきました。