だから私は学び続ける〜伴一孝先生の「春」の授業解説

メルマガ教育新宝島が届きました。

メルマガ冒頭の「2月の特典」が目に飛び込んできました。

「春」安西冬衛

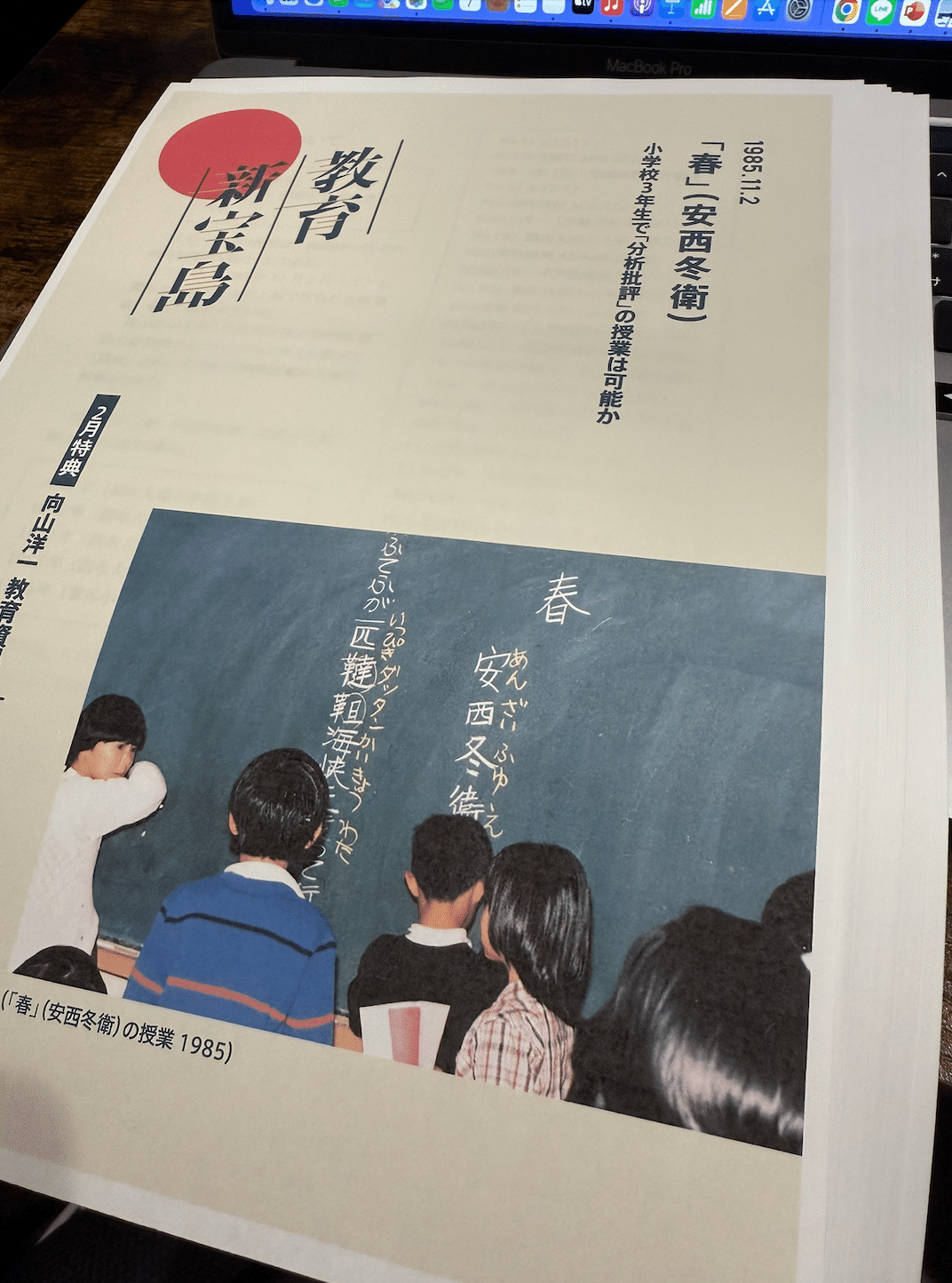

向山洋一先生が1985年に3年生に実践された「春」の授業です。

春 安西冬衛

てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った。

次の動画でも、この授業の映像が一部紹介されています。

向山洋一映像全集 第二巻 『討論』「書いていない子への対応」

私はTOSSという教育研究団体で学んでいますが、

TOSS以外の研究でも有名な実践なのだと思います。

例えば、Google scholarなどで

「向山洋一 春 安西冬衛」や「向山洋一 "春" 分析批評」で検索すると

前者で12件、後者で86件の文献が表示されます。

石井英真先生はご著書の『授業づくりの深め方』(ミネルヴァ書房)でこの授業の冒頭を紹介されています。

Opening Question

次に示すのは、向山洋一が小学3年生に実施した「春」(安西冬衛)の詩の授業の冒頭の場面をまとめたものです。 この授業の「なんでだろう?」 (なんでそんなことをするんだろう?),あるいは,「そんな方法もあるのか」 と思ったことを思いつくだけ挙げてみてください。 また, 向山がそうする理由を考えてみましょう。

この「問いかけ」が書かれた6章のテーマが

「第6章 授業づくりのツボ④

「技とテクノロジー (Art &Technology)」で巧みに働きかける

なのです。

この章のタイトル通り、私は、この「春」の授業から、たくさんのことを学びました。

文章で読み、映像で観ました。

その度に学びがあります。

中学年以上を担任した時は、この詩の授業を追試したこともあります。

追試とは、他の教師のやった授業をまねてみることである。

まねることで授業はかわり、授業の腕が向上する。

向山学級のような、伸びやかでダイナミックな討論の授業を目指し、

追試することでも学んでいました。

さて、そんな「春」の授業が、今月の特典資料のテーマです。

吸い寄せられるように、ダウンロードの文字をクリックしました。

PDFの資料がダウンロードされます。

44ページ!!

ものすごい量です。

すぐに印刷しました。

プリンターが稼働して、分厚い紙の束が出来ました。

圧巻の内容に目を奪われながら、食い入るように読みました。

最後に伴一孝先生の「解説」が書かれています。

タイトルは『「春」の授業が持つ歴史的意味』です。

書き出しで一気に引き込まれました。

冒頭の4文だけ引用します。

「春(安西冬衛)」の授業は、 国語科における向山洋一実践のアイコン (象徴) である。 向山氏の 「やまなし」「ごんぎつね」 「桃花片」 その他の実践群とは、趣を異にする。

その第一の理由は、 「再現性」の高さである。小学校3年生から大人まで、 年代性・地域性・学力差等を超えて再現出来る。なおかつ、授業を受けた者の多くは熱狂する。

向山洋一 教育資料 1985.11.2 「春」(安西冬衛) 解説:伴一孝

「再現性」の高さ、「授業を受けた者の多くは熱狂」、

その通りだと思います。

こんなに短く、明確に、シャープに、「春の授業」を紹介できるのかと衝撃を受ける書き出しでした。

その後の、「春の授業」の解説、

学ぶことが膨大でした。

「子供の意見の整理」

「空書き」意味と意義、

「教育技術の共有財産化」

初めて知ること、

考えもよらなかったこと、

そうだったんだ!

そうだったんだ!

とうなづきながら読みました。

「知の連射砲」を浴びている気分で読みました。

身体中に空いた「知識の風穴」に、

解説の最後に書かれた

伴先生の熱い言葉が流れ込んできます。

その時だけの「約束事」でうまくやる。それは「偽物」である。現実の本物の授業は、そうではない日常の6コマに在る。そこではいたいけな子供たちが、もがき苦しんでいる。そこから逃げては駄目だ。

「そうだった。だから学び始めんだ」

若い頃、学び始める前、私は授業が散々でした。

自分の授業が下手くそで、子供がつまらなそうにしている。

わからないと、突っ伏している。

説明しても、説明しても、わからない。

むしろ、余計、わからない。

あの頃と比べれば、20年以上、TOSSで学び続けて、

ほんの少しは、ましな授業ができるようになったのかもしれません。

でも、まだ「本物の授業」を目指しています。

「春」の授業のような、高い峰を目指しています。

「いたいけな子供たち」のために学び続けること、

「そこから逃げては駄目だ」と改めて自分に言い聞かせました。