『風ふたゝび』(1952年2月14日・東宝・豊田四郎)

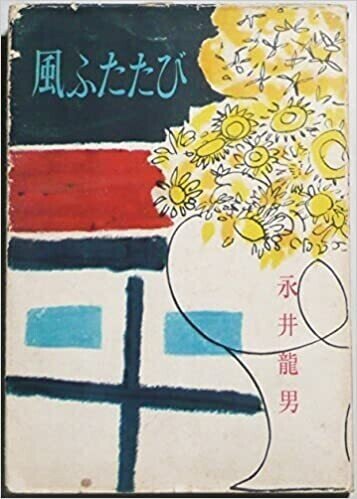

今宵の娯楽映画研究所シアターは、原節子さんと池部良さん、そして山村聰さん主演のメロドラマ、豊田四郎監督『風ふたたび』(1952年2月14日・東宝)。戦後、小津安二郎監督作品に出演して、円熟の輝きを放っていた原節子さんのための文芸女性映画。朝日新聞連載の永井龍男さんの同名小説を、黒澤明監督の盟友・植草圭之助さんが脚色。原節子さんの実兄・会田吉男さんがキャメラを担当。

とにかく原節子さんが美しい。豊田四郎監督の演出は流麗で、移ろいゆくヒロインの心理と、彼女が美しく変わっていく様を丁寧に描いている。昭和27年の東京風景も何よりのご馳走。渋谷、阿佐ヶ谷、銀座と敗戦後復興を遂げた東京の空気が生き生きと伝わってくる。バツイチのヒロイン・原節子さんが、復員後、科学者への道を諦めて青果市場で働く青年・池部良さんと、何もかも手に入れている中年実業家・山村聰さん、タイプの違う二人の男性に求愛され、心が揺れ動く。最初は気後れがちだったヒロインが、ラジオ局につとめ、生き生きしていく姿は、そのプロセスとともに、女優・原節子の美しさを改めて感じさせてくれる。

久松香菜江(原節子)は、結婚に失敗して、渋谷の叔父(龍岡晋)と叔母(南美江)夫婦の家に身を寄せていた。叔母が、渋谷の映画館の売店を任されていたので、その手伝いをしている。映画全盛時代、小さな映画館だけど、夜遅くまで観客が詰めかけている。トップシーンは、映画館の売店を閉め、寒い冬の夜、家路へと急ぐ香菜江を捉えている。

叔父と叔母は、香菜江を気遣い、腫れ物に触るように接している。二人とも好人物。ある日、上野へと向かう東北本線の列車で、実業家・道原敬良(山村聰)が、トイレで紙入れを忘れて十万円抜き取られてしまう。すぐ後にトイレから出てきたのは、風采の上がらない大学教授・久松精二郎(三津田健)。仙台から学会に出席するための上京途中で、道原は久松を疑ってしまう。その久松は香菜江の父親で、上野駅の階段で過労のため倒れてしまう。たまたま、ポケットに入っていた手紙から、久松教授の教え子・宮下孝(池部良)が連絡を受けて、阿佐ヶ谷の下宿で、久松を預かることに。

宮下は、渋谷の叔母から、映画館の場所を聞いて、香菜江を訪ねて、事情を話して、香菜江は宮下の下宿に泊まりこんで、父親の看病をすることに。離婚以来、ブラブラしていた香菜江だったが、青果市場で懸命に働く宮下に好意を抱いて、就職先を探すようになる。ある日、宮下とも面識のある、銀座で書店経営をしている、香菜江の親友・川並陽子(浜田百合子)から、道原が香菜江の父を十万円を抜き取ったのではないかと疑ってると聞いた香菜江は、憤然として道原に抗議にゆく。結局、それは誤解だと、道原は香菜江に陳謝するが、道原は、香菜江に亡妻の面影をみて、愛情を抱き始める。

というわけで、若い池部良さんか、完成された中年・山村聰さんか? その三角関係の行方やいかに?というストーリーに、離婚がハンディキャップだった昭和20年代後半、ヒロインは誰かに依存して生きていくのか? 職業婦人として成長していくのか? それとも真実の愛を貫くべきなのか? を提示している。おそらく永井達夫さんの原作のテーマはそこにあるのだけど、30代を迎えた(1920年6月17日生まれなので31歳)原節子さん自身の女優としての“曲がり角”を描くことが、この映画の最大のテーマだろう。

山村聰さんの周りには、小津映画のように“おじ様仲間”がいる。安岡(龍岡晋)、菅原(菅原通済)、画家(十朱久雄)たちは、道原が若い娘と再婚しようとしていることを揶揄い、応援をしている。昭和30年代の小津映画と同じ。菅原通済さんや、十朱久雄さんを未定と余計に既視感がある。ちなみに菅原通済さんは俳優ではなく、戦前から実業界で活躍し、自ら開発した土地を、城戸四郎に勧め、大船撮影所の土地を世話したりと「顔役」的な存在だった。戦後は、民主党(自民党の前身)に資金援助を行い、昭和電工事件(1948年)に大きく関与するなど、まさにフィクサー的な存在だった。映画に出演したのは、小津安二郎監督のタニマチ的な存在で、道楽としてキャメラの前に立っていた。

道原の世話で香菜江が就職したのは、前年の昭和26(1951)年に開局したばかりの「ラジオ東京」(現在のTBSラジオ)。アシスタント、ゲストのアテンド、ディレクター、プロデューサーと、なんでも任されて、忙しそうに働く姿が活写されるが、まさにここでの原節子さんは、時代の先端をゆく「職業婦人」である。

冒頭の映画館の売店の売り子の時には伏目がちだった表情が、生き生きとして、大きな目玉がクルクル動く。会田吉男さんのキャメラは、実妹の美しさを、見事に捉えている。

いいなと思ったら応援しよう!