日本鉄道旅行地図帳を使って、少しだけ「札北馬鉄」のこんからがってる糸をいろいろひゅっと引いて見る。~その1・「中島」の考察とフィールドワーク編

といふことで、こちらも史料読みが長くなってる

考察の一つですが。まあその1を出してみるかと。

ま、タイトルはちょっとだけ大島弓子「バナナ

ブレッドのプディング」をリスペクトしつつ、

ではあるけど。

ってなわけで、今回もテキストとしてはこれです。

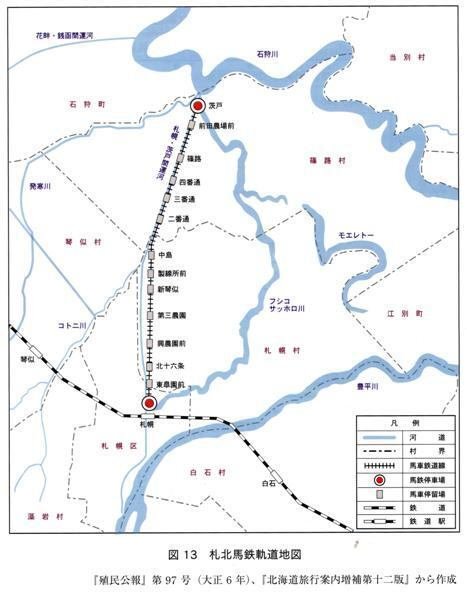

で、当時の路線図はp20に詳しく、

札北馬鉄(札幌軌道)の駅名と開通・廃線年はp34にある。

(但し「日本鉄道旅行地図帳 1号」で「中島」はp34の

方にしか記載されておらず、一番通と改称、とあるだけで

いずれもp20の方に当時の駅の位置が描かれていない形では

あると)

ウィキペの一部記述の元ソースは今回のほぼ引用元である

【知名度ゼロ】スレも立たないマイナーな地名in札幌【その十四】

ですが、404になっていて、一応下記の引用分で代用

出来るかと。

末期はガソリンカー(内燃機関)で、最後はバス転換された

後に北海道中央バスの路線になっている、とは説明されてる

わけだけど。

(バス転換の直因は札沼線の開業が挙げられていた、と)

札北馬鉄は札幌茨戸間の馬車鉄道で、明治44年に開通した。

起点は北7条東1丁目の「帝国製麻株式会社札幌工場」、現在

(=2004年現在)のテイセンホール。軌道は石狩街道を北上し、

麻生町を脇に見て、最終的には現在の「ガトキン」こと、ガトー

キングダムサッポロの手前、茨戸川沿いに到着するもので、

この駅は「川端」(と)呼ばれた。まさに、そのまんまである。

(サッポログラフコミュニケーションズ)

「ガトキン」と「札幌テルメ」に関してはその2以降で

もう少し丁寧に説明しようかと。

当時のスレの主な流れとしては、まず札幌軌道の始発点の位置と

「札北馬鉄(札幌軌道)→札幌観江バス」の由緒と顛末、

でしたが、こちらはわりかし早期に纏まったのだっけ。

60 名前: 元東月寒人@琴似 投稿日: 2004/05/11(火) 05:04:49 ID:IMq5boDo [ snjk034k008.ppp.infoweb.ne.jp ]

「東区まち知るべ」というのを入手したので、読んでたら、北7条~茨戸の馬鉄についてこんな記述がありました。

「1922(大正11)年、札幌軌道は馬に代えてガソリンカーを

2両導入しました。」

「1935(昭和10)年3月に軌道廃止の許可を得て、バス営業へ転換します。軌道廃止時の保有車両は重量7トンのガソリンカー5両、客車7両、

貨車33両でした。」

札幌軌道(札北馬車鉄道)の話はこのスレで知ったのですが、後年、馬鉄から気動車に転換していた様です。

87 名前: めっちゃ名無し 投稿日: 2004/05/15(土) 03:05:06 ID:FfAIWaB. [ YahooBB219042180083.bbtec.net ]

>>60

遅くなりましたが、導入された内燃車はガソリンカーではなく

ガソリン機関車のようです。

(つまり自走客車ではなく、機関車牽引による客車列車)

両数はガソリン機関車5両、客車7両、貨車33両(廃止時)で

あってるようです。

スレッド的にはまずどのあたりを通って、どの時期まで

使用されていたかの考察に終始してたのだっけ。

「札幌観江バス」は結局昭和17(1942)年に国策で

(北海道)中央バスに合併されていると。

68 名前: めっちゃ名無し 投稿日: 2004/05/13(木) 06:42:47 ID:FrroQbFY [ YahooBB219042180083.bbtec.net ]

3連続失礼します、肝心の廃止前後のことを書き忘れてました(汗)

昭和4年国鉄札沼線の桑園-浦臼間は5工区に分けて

建設し、昭和5年8月桑園-篠路間が竣工した。ここで

問題となったのは、札幌軌道との平面交差であった。

札鉄達甲第251号(昭和9年11月20日)によると、新琴似

-篠路間の札沼線と札幌軌道との平面交差について踏切

遮断装置を設け、看手を配置して電話打ち合せをするこ

とを計画したが、結局実施されなかった。

それは札幌軌道の営業上の問題であった。

札沼線開通による札幌軌道の影響は、旅客51%、貨物89%、

運賃収入において62%減となるため営業不能ということで、

昭和10年廃止を申請、同年3月2日許可になり、3月15日

営業を廃止した。

それで、軌道法第26条、地方鉄道法第36条準用により、

補償金10万5千円を支払って解決した。

(第67通常国会補償公債発行決定)

となっています、なお他事業として冬季運休中の運輸用の

馬橇、石狩川における小蒸気船の航行があったようです。

また、廃線前から茨戸-石狩間の船便もあわせて段階的に

バス運行に切り替えていったようです。

69 名前: めっちゃ名無し 投稿日: 2004/05/13(木) 06:54:41 ID:FrroQbFY [ YahooBB219042180083.bbtec.net ]

>>元東月寒人@琴似さん

僕の資料では、

新琴似=北36条 製線所前=北41条 中島=太平3条1丁目

となっています。

70 名前: 西創成 投稿日: 2004/05/13(木) 07:30:18 ID:WU2zvWdM [ m174132.ap.plala.or.jp ]

>>60~68

その後、この軌道会社は、札幌観江バスという会社として(札幌・製麻会社前~茨戸間)で営業していましたが、昭和17年国策により中央バスに合併

したようです。

軌道線の始発について、続・北区エピソード史46pでは「製麻会社前」としていて、47pでは、茨戸終点・川端駅の写真が掲載されています。

茨戸駅のつぎは川端駅だったようです。

軌道経路は、石狩街道道路内併用軌道、~前田農場あたりで

やや東にそれて~茨戸橋付近だと思われます。

(モエレ沼公園のところが見事に「モエレトー」として三日月湖

の形をしているのも地理好きとしてはなかなかのポイント)

で、マイナー地名スレの絶妙さは「地名」と「地名にまつわるモノ」

をある程度下調べしたら、フィールドワークに入って現地取材を

試みた上で、そのフィールドワークが原則近いところで調べられる

範囲であった時に「行ってみよう」も含めた好奇心を掻き立てる

バランスに絶妙さがあったのですが、フィールドワーク厨と長文

嫌悪厨と、「北海道」と「札幌」のフィールド範囲を無視した

合理原理主義厨がいろいろせめぎ合っているうちに、やがて崩壊

していった、と観るのがこの間4ヶ月ほど参加できなかったが為に

後代において客観視出来る立場が取れた人間の冷静な分析には

なるのだけど。

で、先走りフィールドワーク厨がご執心なさったのは

「中島」と「川端」でしたっけ。うち勘違いの推測してた部分に

ハズレもあって、「中島」の解釈は結局こうなった、と。

今回はこの「中島」の考察までを纏めて紹介、ってところまでに

しようかなと。

182 名前: 新川番地 投稿日: 2004/06/08(火) 21:39:36 ID:QEEL9JbI [ YahooBB219041108005.bbtec.net ]

反省しています・・・「シノロ 140年のあゆみ」

(中略)

で、すこし読んだ範囲では「中島」は場所的には確かに

中央バスの営業所あたりのようです。

位置的にはズバリかどうかはまだ分かりませんが、馬鉄からバスに移行して最終的には中央バスになっているので説得力はありますよね。

茨戸にも中央バスの出先があったし。

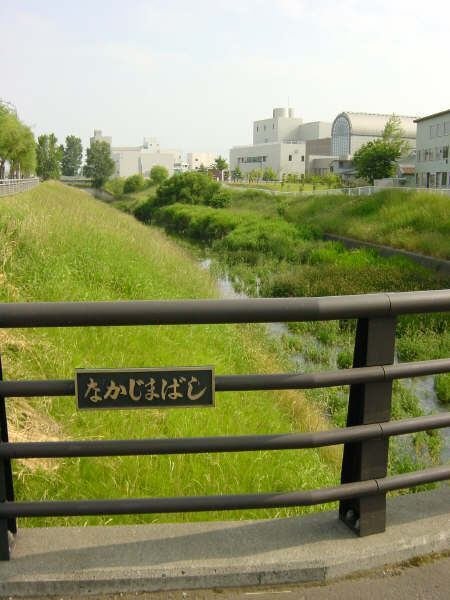

で、2004年当時の「中島」フィールドワークの結果は中央バス

の営業所あたりにあった、ベースが結論で「中島」の由来は、

入植者ベースではなく茨戸(ばらと)~札幌市中心部の舟運時代

における中継地としての島(川(運河)内にある中の島)で

閘門(ガトゥーン、というかゲートも存在した)から「中島」に

なった(入植者で中島姓はいたけど、それだと後に「中島」と

「学田」に地名が分かれた理由が証明できない、だっけ)。

232 名前: 元東月寒人@琴似 投稿日: 2004/06/29(火) 22:28:44 ID:nbv5VWVY [ snjk037k029.ppp.infoweb.ne.jp ]

「札北馬」の「中島」について「シノロ百四十年のあゆみ」を拾い読みしたところ、次のような雰囲気です。(何回か読み返しましたが、はっきり分かりませんでした。)

決定的な記述がなく、読み方によっては解釈が分かれそうなので、暫定板としておきます。

・この本の編著者は、さっぽろ文庫「札幌地名考」の「篠路」に

ついて執筆した

・「札幌地名考」の記述中、「五ノ戸」「中島村」の内容に誤りが判明した

(地名考では、「篠路町上篠路」、「篠路町太平」の部分)

・地名として「中嶋」と「中島」の2つがあり、場所が異なることが

分かった

・中島彦左衛門が入地した地は「中嶋村」で、その後「五ノ戸」となる

・中島橋のあたりの「中島」は「中嶋村」とは関係なく、

その後「学田」となる

・創成川と琴似川の合流地点付近に荷揚げ場を設けたのが中島となり、そこへの橋が「中島橋」と名付けられたと考えられる

以上ですが、舟運のために川中に島を作り、そこを「中島」と

称したのではないかという事です。

249 名前: 真駒内川 投稿日: 2004/07/05(月) 17:53:37 ID:lBfQc5w6 [ pdda0c6.spprac00.ap.so-net.ne.jp ]

うーん、なぜかゾヌで書き込めない...

さて、

閘門と堰(または制水門)は併設されますから、大抵「島」状になります。(堰側を一部分暗渠にすれば別ですけど)

船着き場は停留所前にあったのではないでしょうか。(そのような風景の写真を見た記憶があります)

ちなみに閘門内では水位が上下するので、積み降ろしは不可能です。

当時の私が興味あったのは札幌駅駅弁立売商会と「弁菜亭」で、

「おかはし」時代の札幌駅駅弁立売商会がどこかの写真に載って

ないかが、関心事でもあったのですが、定点の写真では結局

当時も今も見つからなかった、って結論。

まあこのあたりは別件で起こすのが賢明かと。

(ともあれこちらは先に記事に出来たかと)

で、次回はフィールドワーク厨が御執心したもう一つの課題、

「川端駅」の考察がまたややこしいので、次回の宿題。

で、ここで乖離させすぎたが故に地名スレが崩壊していく

形の様と経緯に関して一回まとめを設けることになるかなと。

といふことでまずは日本鉄道旅行地図帳を使って、

少しだけ「札北馬鉄」のこんからがってる糸をいろいろ

ひゅっと引いて見る。~その1・「中島」の考察とフィールド

ワーク編、でした。