【論考】第二部|過去に束縛されない150年だったのか?-展示『150年』について考えたこと-

ごきげんよう!前回の続きです↑

第二部では、実際に行ってみてどのような作品/空間があったのか、同時代性から脱却した150年が体験できたのかについて書こうと思います。

展示に行った。

帰りの長い帰路と次の日で書きました。

展示会場についてすぐ

会場は、東池袋駅から徒歩数分のところにありました。近くには都営墓地公園があり、夏目漱石をはじめとする偉人も眠っています(展示に行く前に墓参りしました)。

11:00~は10名ほどが並んでおり、数名ずつ案内されました。入口でチケットを読み取ってもらい、作品リスト等を受け取りました。

どのような作品/空間があったのか

6つの建物を自由に回ることが出来ました。友達と2人で行ったのですが、鑑賞中はお互い自由行動にして適当なタイミングで合流する形にしました。

一巡するのに必要なのは最大5階分(地下は会場を出ないと入れないため)だったので、全ての出入口を通って1階から順に見終えるようなルートを考えて巡りました。

所要時間は結果的に11:00-13:00の2時間で、再入場可でしたがそのまま帰りました(理由は後述します)

また、この展示に限ったことではないですが、アーカイブ・資料用にできるだけ全体像が写るような写真、特に興味深いと思った所の写真、空間の間取りが分かるような写真を取りつつ、必要であればスプラット用の動画を取りながら鑑賞しました。

※写真はアルバムにまとめていつでも見返せるようにしています。

6棟ぶち抜きとありますが、本当に建物間がぶち抜かれていて、建物と建物を繋ぐ空間には足場が組んでありました。

会場入ってすぐ田中勘太郎 / Kantaro Tanakaさんの『time hole atlas』。テクスチャがたくさん!作品名のアトラスは、リヒターから持ってきたのでしょうか。

次に見たのは島田清夏 / Sayaka Shimadaさんの『L=\sum_{i=1}^{N}t刹那』(※noteの仕様上このような表記ですが、TeXをコンパイルすると正式な作品名になります)。祖母に関する映像と、花という漢字を木で型どって蛍光塗料が塗布された立体作品から構成されていました。立体作品は、夜になると火花が散るらしいです(だから床に水が張ってあったのかな?)、みたかった…。

蛍光塗料で発光する花と、水面に反射する花、の一部

ステートメントがすごく面白かったです。数式読める人間でよかった…

1刹那=生+滅=1/75秒

N_{100年}=150年×365日×24時間×3600秒×75≒35.538×10^{10}刹那

花(τ祖母(文字)→^{時間軸}φ(t)τ私(光))

※TeXでコンパイルすると正式な文面になります

過去から受け継がれたもの(ここでは祖母の文字)は、現在の自分を通じて輝いているという意味かなと推測しました。だから花(ここでは祖母から島田さんへ引き継がれた無形の記憶やその人がもつ生命の連続性的な意味?)という文字が発光してたのかな、そこの因果は不明ですが推測。

次は、黒瀧紀代士 / Kiyoshi Kurotakiさんの『虚しく聳え北叟笑む』『命』『花』という作品群。マテリアルには、「人」とあり、これは鑑賞者のことを指しているのかもしれません。空間を俯瞰してみた時に、花道をつくるように割られた陶磁器が床一面に撒かれている状況(形だけが大きく、実際には役に立たないもの)を鑑賞する光景こそが皮肉的な様子であること表現していたのでしょうか、推測ですが。

次に見たのは、大竹舞人 / Maito Otakeさんの『ポートレート -35°43'26.6"N139°43'17.6"Eの6棟、あるいは150年?』です。

ちょうどここに住んでいた方も鑑賞に来ていたみたいで、いろいろお話しをしてくださいました(内容はSNSに書かないでねと言われているので割愛)。自分の住んでた場所やものがアートになるって感覚、どういう気持ちなんだろう。

次は、布施琳太郎 / Rintaro Fuseさん『寄生された君が代』。一緒にきた友達が気に入ってました。

布施さんは以前の展示も文字や言葉について考えた作品してた記憶があったので、テキストに執念があるんだなぁと浅はかながらに思いました。

ここで、2階にあがりました。

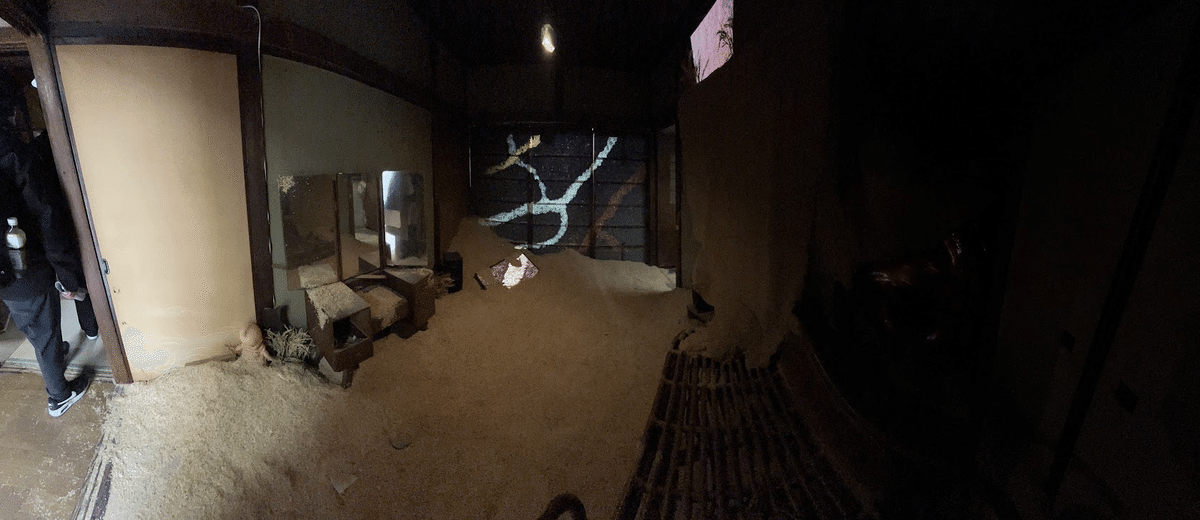

次にみたのは、副島しのぶ / Shinobu Soejimaさんの『Husk』。一部の部屋は米だらけで、足の感触がすごく印象的でした。

米部屋の全貌がみえるようにパノラマで撮影

映像作品もあって、「家鳴り」というテーマが興味深かったです。

次は、小野まりえ / Marie Onoさんの『ゆめゆめいぬいぬ』。CADのレンダリング前みたいなブルーグレーに塗装された空間に、人やいぬの足跡、手形など見えないけど身体がいたんだなと思わせる証拠が部屋中にある奇妙な状況でした。

次は、3階にあがってHouxo Queさんの『どうせいつかみんな忘れる』。とても濃く前が見えないくらいのフォグがたかれていて、その部屋に何があるのか全く鮮明に見えないという空間でした。

一番奥の部屋は、RGBの点描が高速に点滅したディスプレイが置かれていて、視界はさらに錯乱状態に。霧の中に沈められたようでした。

2階に戻って、次は高見澤峻介 / Shunsuke Takamizawaさんの『Screening Fire: The Past Is Alight』。

マテリアルにGeForce RTX 2070 SUPERと書いてあったのが好きでした。

展示空間の中に、残留物と思われるタンスがあり、その上に高見澤さんの名前のスーツケースがあって、これでコンピュータをもってきたのだろうか、それとも空間作りために空のスーツケースを持ってきたのだろうかと考えてしまいました。

次は、横井菜々 / Nana Yokoiさんの『風をよむ』です。これが一番好きでした(後述します)。

部屋にいた鳥も、風を感じているのでしょうか。

次は吉田山 / Yoshida Yamarさんとormの共作『We need to put a branding iron on it for this time to make it more memorable』 と『いつかの君たちの自画像』。焼印つくるのすご!という庶民的な感想で申し訳ないですが、本当にすごく綺麗でした。

そのまま3階にあがり、宮原嵩広 / Takahiro Miyaharaさんの『Syncretic Object』。これが一番咀嚼できていません、だれかコンテクスト解説してほしい。

屋上に上がり、加藤広太 / Kota Katoさんの『あなたにではない、何かに向けて』。屋上に大きいディスプレイが設置されていますが、真横にある首都高側に画面が映され、私たち鑑賞者は会場からそれを見ることはできないというもの。首都高を走りたくなりました。

ここで、1階以上の展示は一巡し、友達を探しつつ見返したい作品を巡りました。友達と合流して会場外へ。

幸いにも、地下への許可証があったので、髙橋穣 / JOE Takahashiさんの『Sculptural Surveying Ikebukuro』へ。

あのチューブはここでしとやかに混ざり合っていたのか…!!

ここで、完全に一巡し、会場を後にしました。

考察|同時代性から脱却した150年が体験できたのか

第一部では「建物の過去に束縛されないそれぞれの150年を展示する」という部分が楽しみだ!!と書いたので、それに対して実際に展示を鑑賞して、本当に150年というスケールを扱えていたのだろうか?を考えていきます。

特に好きだなと思ったのは、横井菜々 / Nana Yokoiさんの『風をよむ』です。サムネイルの写真にしました!横井さんの作品は、「今日はこの天気なら洗濯物はこのくらいに乾きそう」を例に、風と自分のあいだにある時間を使って、150年を展示していました。

この作品の好きなポイントは、風と自分のあいだにある時間は、自分にしかない尺度であるという部分です。時間スケールのキーワードとして「風と自分のあいだ」を鑑賞者に与えられていますが、そのキーワードは、自分自身が、その人にしかない感覚でしか絶対的な時間基準を決められないというところが、その人にしか考えられない150年かもしれないと強く思いました。

一方で、私が疑問に思ったのは大竹舞人 / Maito Otakeさんの『ポートレート -35°43'26.6"N139°43'17.6"Eの6棟、あるいは150年?』です。〜さんの作品は、展示会場になっている建物の残留物である「布」(洋服やタオルなど)すべてを編み上げて立体にするというものです。

この量を手で編んでさらに立体に!?という狂気の沙汰は圧巻でした。

左から飛び出ているものが編み上げられた布

奥の写真に写っている方は当時住んでいた人?と思って撮りました

一部の写真では全貌がわからないし、私も現地にいってパッと全体像を把握できないくらい巨大だったので、自宅で写真から点群データにしました。

ねこっぽい、なんの形なんだろう?そもそも特定の形じゃないのかもしれない。建物の窓や壁から突き抜けていたから、その形状を生かした不特定な形かもしれない。形状になにも意味はないのかもしれない。気になる。

では、なぜ私が疑問を呈したか。それは、時間尺度という視点にあります。

まず、「建物の過去に束縛されないそれぞれの150年を展示する」に対して、建物の残留物でその建物のポートレートとしての彫刻を作ることは、建物の過去という、明らかに他人が築いてきたと(会場にいる観客も共通して)わかる時間尺度で150年を表現することになるので、同時代的ではないかと思うのです。

今回の展示『150年』では、会場となっている建物群が非常に強い存在となっています。そのため、この展示に行ったかどうかに限らず、展示を知っているひとにとって「いまこの瞬間に、不思議な建物で展示をすることが話題となっている」という背景があります。また、美術に詳しくない人でも、不思議な建物でアトラクション的に楽しめる展示ということからSNSでの拡散があったために、この展示において「建物の個性」というのは切ってもきれない共通の話題です。

この建物の文脈を使うというところは同時代的で、その上でさらに建物が有する過去という線形的な時間軸の上で150年を表現するのは、「建物の過去に束縛されない」という趣旨に反しているのではないかと考えました。

作家さんがどのように考えて、この表現に至ったのかはわかりませんが、どう考えた結果の150年なのか、とても気になります!

ほかにも気になる作品が多くありましたが、全部書いたらすごいことになるので、特徴的な2点にのみ言及するものとしました。

展示と写真について

ランドアート的でもあったとも思いました。ランドアートは、かつては特権的な観客のみが経験できる一時的な記憶にのみ依存していたが、写真というアーカイブ技術により、対面せずとも経験し、より広範囲に共有され、保存されるようになったという、写真を用いたひとつの現代美術のジャンルです。

例えば、ロバート・スミッソンの『スパイラル・ジュエッティ』は、特定の場所としてのサイトと、どこでもない場所としてのノンサイトの概念を導入した。特に行くことが困難なノンサイトに作品を設置し、記録写真を通じてのみ鑑賞可能にすることで、サイトとノンサイトの弁証法的な関係性を探求しました。

展示『150年』は、年齢制限があったり、ハンディキャップがある人には開かれていない点、さらに話題性による入場制限といった、ある意味多くの人にとって行くことが困難なノンサイト(特定の人以外にゆかりがない場所)と捉えられると思います。

公式では、「展示をご覧いただけなかった方のためのコンテンツも検討しております」とあり、まさしく写真という写実的アーカイブによって鑑賞が可能になるのだと思います。展示に行きたかった人にとって、このようなアーカイブは、記録写真そのものが作品となり写真にさらなる付加価値が付与されるということです。そういう意味では、やはり現代美術には写真が必要不可欠であると言えますね!(私は写真の研究をしているので嬉しくなっている

さいごに

SNSで話題だから来たであろう鑑賞をせずに異空間アトラクションとしてインスタ映え写真を撮りながら歩くカップルとヒール高めのお姉さんたちが想像よりも多いことに嫌気が差しつつ、明らかな12時をすぎてからの客層の変化を体験して、そういう意味では映えのためにアートが簡単に消費されるという同時代性が展示空間内でみられたのはかなりニヒリズムだなとも思いました。

※事前にヒールだめって書いてあるのくらいはさすがに守ろうね!

※足場の途中で立ち止まるなって言われたのに、身を乗りだして長時間風景写真撮ってたお兄さん、私は許してないよ!

話題を呼ぶ展示の難しさ。私はこのような雰囲気があまり好きではないからこそ、かなりのんびり人の声や存在を気にせずに鑑賞できたプレミアムアーリーチケットに最大級の感謝をしていました。

私にとって、展示に行かないという選択肢を取りたくないけど、作品が消費されている空間にいることへの嫌悪感が苦しくて、いまだにどうしたらいいかわかりません。まわりの存在を気にせず、思考の中に沈みたいんだよ…。

夜の展示もすごく気になったけど、私はこの空間に居続けるのは耐えられないなと思ったので一巡してすぐ会場を後にしました。

作品すごく面白かったし、展示空間もスリリングで楽しかったし、今回の展示についていろんなことを考えられたのはすごく楽しかったので結果的に大満足でした!!わくわくがいっぱいの展示だったー!!!

徒然と書きましたが、最後までお読みいただきありがとうございました!

展示に行ったらこういう記事書くの、自分の中で整理されるからいいかもしれないなぁ(いつもFacebookにいってきたメモかいてるだけ)

もっと現代美術についてわかることが増えたら、もっと深く鑑賞できたのかもしれないと思うと、これからもっといっぱい本を読みたいなと思いました!!!

それでは、週明け提出の卒論執筆に戻ります

ではまた、ごきげんよう