【国際バカロレアの教育の実践を知りたい方に】IBの学習とは?

今、私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、概念型探究をどのように実践しているのかをまとめていけたらと思います。まだまだIB教員2年目の実践ログなので、どのような場面に難しさを感じながら概念型探究の授業にトライしているのかについてまとめていけたらと思います。

さて、今回のnoteでは、国際バカロレアの教育(特に現在勤めてるPYP)の学習について、私なりの経験を踏まえて言語化していけたらと思います。国際バカロレアの教育については、様々な資料(リンク)がありながらも、具体的な事例が少ないことから、実際にどんな目的で、どのような実践が行われているのか、ちょっとでもイメージができるような記事にできたらと考えています。1つ前のnoteではIBの目的、文化、学習環境についてまとめてみました。今回のnoteでは「学習(PYPにおける学び方)」にフォーカスしてまとめていけたらと思います。

PYPのフレームワーク

教科の枠を超えた学習

PYPのフレームワークは、学習者、学習と指導、学習コミュニティーの間の共生関係を支えるものとなっています。そして、PYPの枠組みの特徴の1つが「教科の枠を超えた学習」になります。言い換えると、教科横断的な学びのようなもので、伝統的な教科の境界線にしばられない学習経験を学習者に届けることができます。

「そもそも教科の枠を超えた学習とはどういうものなのか?」

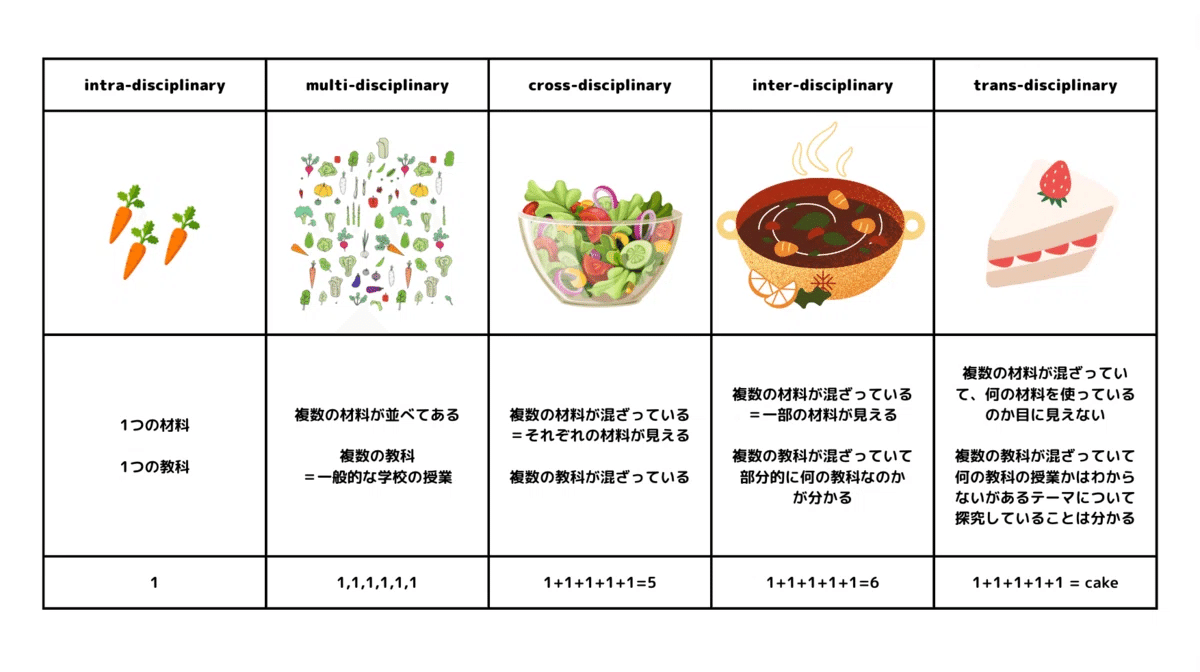

上の図でいうと、ショートケーキ(探究テーマ)をつくるための材料が教科になるイメージです。これは、材料である卵や小麦粉、砂糖は完成したケーキと全く異なるものになっています。これを「教科の枠を超えた学習」で当てはめると、私たちが探究するテーマは、人間のもつ共通性が重要視され、教科はあくまでも、テーマや概念を深く探究するツールやリソースとして使われます。そして、この時の学習者は、今どの教科を学んでいるという意識ではなく、探究のテーマを学んでいる意識になっています。

この教科を超えた学習を従来の教科学習と比較してみます。伝統的な教科学習は、上の図で言うと材料が並べられた(Multidisciplinarity(多領域性))になります。これは、複数の教科を別々に同時に学ぶ考え方で、従来の学校の教科カリキュラムの考え方だと私は解釈しています。この学習方法にはそれぞれの教科のスキルや知識を効率的に学習するメリットはありますが、その教科特有の知識とスキルの習得で止まってしまう側面もあります。

そこで、日本の教育の強みである教科カリキュラムの土台の先に、概念で引き上げることで、それぞれの教科の知識を統合して実社会を理解する教育プログラムに徐々にアップデートできるのではないかと考えています。

教師観の変化

この考え方にシフトしていくためには、教師観も徐々にアップデートしていくことが求められるように思います。従来の学校教育では、「教師は教える専門家=教科の専門家」のような存在でしたが、教科の枠をこえた学習を実現するための教師の役割は、教科としての専門家に加えて、ジェネラリストのような存在にもなりうるのではないかと考えています。ジェネラリストとは、学習者が「教科の枠を超えたテーマ」を探究するのに必要な理解やツール、知るための方法(学び方)を教科から提供するという役割を担うことになります。

Key:

「教科の枠を超えた学習」を実現するためには、教師の役割は、ティーチャー、ファシリテーター、ガイド、ジェネレーターを行き来するような存在になるのかもしれない。

学習者

エージェンシー

「私たちは学習者に対してどのような理解をもっているでしょうか?」

もし、私たちが学習者を未熟な存在と捉えて、「子どもは教えなけえば成長しない存在である」「子どもは課題を与えられないと学習が進まない存在である」という捉え方をしている場合と、子どもは「探究者であり、自ら問いを生み出し学習を進め、意味を構築できる存在である」と捉える場合では、学習へのアプローチが大きく変化してくると思います。前者の捉え方では、大人が学習者に知識を伝達する学びになってしまい、一歩で後者の場合は学習者が自ら理解をつくり上げていく構成主義的なアプローチになると思います。PYPでは学習者を次のように理解しています。

児童は、自分自身や他者、そして周囲の世界について探究し、問いを投げかけ、考えをめぐらせ、そこから理論を導き出します。彼らは熱心な観察者かつ探究者であり、経験およびやりとりを通して、幾重もの層から成る複雑な認識および理解を自然に身につけていきます。

実際に、私たちの学校でも児童のエージェンシーを育むための環境づくりを大切にしている場面を何度か感じたことがあります。私が一番に感じたのは、入学式の準備についてでした。新1年生を迎えるにあたり、私の受けもっていた4年生の児童が受付の準備を担当することになっていました。そして、受付の準備が終わると児童が「受付の担当をしたい。」と声(Voice)をあげました。IB校に勤めて1日目の出来事です。このことを別のクラスの先生に相談すると、すぐに学校全体に掛け合ってくださり、4年生で受付の担当をすることになりました。私の捉えでは、入学式は学校行事の中でもオフィシャルなものでもあり、そこに児童が受付の担当として関わるアクションを肯定したところにこの学校の文化を感じました。IBの学校に勤め始めて2年ほどですが、学校生活の様々な場面で学習者のエージェンシーを大事にする場面に出会います。能登半島地震における募金活動、ユニットの学びの先にあるゴミ博物館をやってみたい声、クラウドファンディングでバスケットボールのゴールのプロジェクト企画等です。詳細については以下のnoteを見ていただけたらと思います。

10の学習者像

「『IBの学習者像』が描く人物像とは?」

知的、個人的、感情的、社会的な成長を含む、人間としての幅広い能力と責任を提示しています。これらの人物像を育み、それを実践することは、児童が自分自身、他者、周囲の世界を尊重し、国際的な視野をもち、積極的で思いやりに富んだコミュニティーのメンバーとなるための基盤となります。

私の勤める学校では、毎朝10分間の「10の学習者像」について考える時間があります。4週間を1つのサイクルと捉えて、考える→やってみる→マネする→ふりかえるのサイクルを通じて、学習者像への理解を深めていきます。私なりの理解として、この学習者像を育むプロセスはとても重要なもので、このプロセスは、学習者の考え方やあり方、行動への意思を育むものだと考えています。どれだけ、探究ユニットの中で知識やスキルを育んだとしても、自身の中で世界を見る価値観や態度、意思を育まないことにはアクションに繋がらないことが起こりうると思います。知識やスキルだけでなく、学習者の考え方やあり方、アクションにつながる意思を育むプロセスも両輪で大切にしています。以下のnoteは学習者像を育むプロセスの1つを紹介しています。

学習と指導

学び方を学ぶ(ATL)

ATLは、IB教育にとって欠くことのできない要素であると「学習と指導」野中に書かれています。

ATLスキルは、学び方を学ぶことが教育の基本であるというIBの信念に根ざしています。相互に関連する5つのカテゴリーのスキルを高めることで、年齢を問わずIBのすべての児童生徒が自己調整型の学習者になれるよう、力をもたらすことをねらいとしています。これには、良い質問をし、効果的な目標を設定し、高い志を追求し、それを達成する強い意志をもつための方法を知ることが含まれます。また、これらのスキルをもつことにより、児童生徒は自分のエージェンシーに気づき、学習とは能動的でダイナミックなプロセスなのだと理解するようになります(IBO 2017)。

以下のnoteにPYPにおけるATLの重要性をまとめています。

このATLというものは言い換えると「探究スキル」のようなもので、学習者が探究的な学びを広げたり、深めたりしていく上で重要なスキルでもあります。

各教科の学び方を学ぶ

探究スキルにアプローチを行いながら、各教科特有の学び方を学ぶことも大切にしています。「教科の枠を超えた学習」が特徴の1つでもあるPYPのカリキュラムですが、これは各教科の知識やスキルが重要ではないという考え方ではなく、各教科のスキルや知識を統合しながら世界を解釈していく学びにつながっていきます。そのためには、日本の学習指導要領にも書かれているような各教科の見方・考え方を働かせていくことが重要になってくると思います。それぞれの教科によって共通する学び方もあれば、各教科特有の概念を理解することで、各教科の学び方を掴んでいくことにも繋がると考えています。

例えば、「歴史は解釈であること」「歴史は現代の暮らしにつながっていること」「多様な視点で歴史的な事実を見ることで見え方が変わること」等。幅広く時代ごとに歴史を学習する方法もありますが、特定の時代を深く学ぶことで、別の歴史的な事象を探究するときに応用できる学び方を身につけることができれば、知らない歴史的な事象に対してもこれまでに探究してきたプロセスと同じように歴史を探究することができるようになる考え方です。

概念型探究

概念的理解とは、IB教育の鍵となる要素と書かれています。

「概念的理解とは何か?」

・IBでは概念的理解を、事実的な知識、手続き的な知識、メタ認知的な知識をつなげる理解と定義しています。

・概念的理解は、人が意識的に既存の知識と新しい知識をつなげてネットワークをつくり、そのうえでそのネットワークを発達させたり再構成したりするプロセスから生じます。

・これは非直線的かつ継続的なプロセスで、そのプロセスを通じて理解が進化し、誤解が特定され排除されていきます。

このように学習者が様々な媒体と相互作用しながら、自分なりに意味を構築していくプロセスを経て概念的理解を育んでいくことを大事にしています。これを実践していくのが概念型探究のカリキュラムの考え方になります。参考にしている本はこの2冊です。

概念的理解を重要視しているのは、学習者が自ら作り上げた理解が別の場面で転移するところまで引き上げることを大事にしているからです。学校で学んだ理解が、学校の外(日常生活や実社会)で応用できるところまで引き上げるにはどのような実践が必要になってくるのか?

以下のnoteは「平和構築」に関するユニットで、これまでに起きた戦争の事例を原因と視点にフォーカスして探究を行い、アクションでは身の回りの対立に対処する総括課題を出しました。知識だけ学んでもアクションまで結びつかない難しさを感じた実践でした。

学習コミュニティ

「学習コミュニティと聞いてどのような関係を思い浮かべるでしょうか?」

教師と児童生徒の関係、児童と児童の関係、保護者と教師の関係など、学校コミュニティには様々な関係性が存在します。IBの学習コミュニティーは、教育とは、コミュニティーの個々のメンバーとコミュニティー全体に対して利益をもたらす社会的試みであると認識します。そして、学習コミュニティの中で以下の3つを大事にしています。

・平和的に共生する。

・人々とその関係性を優先する。

・学習、健康、および心身の健やかさに対する共同責任を負う。

私は、IBの学校現場で働く中で、一番影響を受けた考え方が「学習コミュニティ」の考え方になります。「教育とは、一人で育めるものではない。」という考え方を分かっていたつもりになっていて、どうしても一人で先走ってしまう自分がいました。しかし、この学校にきて、コミュニティの中心に学習があり、コミュニティの中で育まれる学びの価値を再認識するようになりました。元々、まちづくりの文脈でコミュニティの中で育まれる学びに価値は置いていたのですが、もう少し小さい単位で学習コミュニティを形成することに働きかけながら両輪で目の前の一人一人に学びを届けていくアプローチの価値を学びました。

国際的な視野

さて、この学習コミュニティの目指す先に何があるのかというと、IBでは「国際的な視野」を育んでいくことを大切にしています。

国際的な視野とは、グローバルなコミュニティーを自分自身とつながったものととらえ、そのメンバーに対する責任感を共有する世界観のことです。また、すべての国家と人々の間の相互関係に対する意識であり、その複雑性に対する認識でもあります。国際的な視野をもつ人々は、世界中の人々、文化、および社会の多様性を認識し、相互理解と尊重の達成のため他者についてより深く学び、共感と一体感を育むことに努めます(Oxfam 2015; UNESCO 2015)。

この考え方は、アドラー心理学でいう「共同体感覚」と近い考え方のような気がします。以下のnoteに私なりの経験をもとに「国際的な視野ってこんな感覚なのかな?」というものを言語化しています。

社会構成主義

「IBの考える学習と指導とは?」

IBにおける指導と学習は、「教育とは、人々がさまざまな方法で協力し合いながら意味を構築し、世界を理解することの素晴らしさをたたえるものである」という考えに根ざしています。探究のプロセスは、国際的な視野をもった人間の育成を支えます。構成主義的な探究のプロセスは、問うこと(探究)、考えること(振り返り)、やってみること(行動)の相互作用であり、これが異なる見解やものの見方を尊重する開かれた教室につながります。このプロセスは、すべてのIBプログラムにおいて、学習と指導の設計と実践の基盤となっています。

このIBの考える「指導と学習」の考え方は「社会構成主義」の考え方そのものだと感じています。学校という場が「知識を授けられる場」ではなく、「自分たちで異なる見解やものの見方に触れながら、相互作用しながら理解を構築していく場」であるという理解にシフトしたときに、学校の役割、先生の役割、学習者の役割は変わってくるのではないでしょうか。

「なぜオンラインでの教材が充実した今、私たちはわざわざ学校に行って、集団で学ぶのか?」「受験が学習のゴールであれば、塾のような場(個別最適な学びの場)を社会全体で広げていけば良いと思います。」今働いている学校現場でこの問いと出会い、学校という役割を考えさせられました。「学校とは何のためにあるのか?」この問いを最初に考えさせられたことが、私の授業観、教育観に大きな影響を与えることになり、この考え方が今でも根っこになっています。

かなりかなり長くなってしまいましたが、私なりに2年間この学校で国際バカロレアの教育について学んだことを言語化してみました。IBのカリキュラムの考え方はかなり複雑に入り組んでおり、これを想像だけで1つ1つ紐解いていくことはかなり難しいように思います。あくまでも私の2年間の経験をもとに綴ったnoteになりますが何かの参考になればと思います。

次のnoteはもう少し具体によった、概念型探究の実践や教科の枠を超えた学びについてこれまでのnoteを編集しながらまとめられたらと考えています。

いつも読んでくださりありがとうございます。

moimoi!

参考資料

国際バカロレア(IB)の教育とは(リンク)

プログラムの基準と実践要綱(リンク)

学習者(リンク)

学習と指導(リンク)

学習コミュニティ(リンク)