【viva不登校】「宿題を考える」という我々オトナへの「宿題」

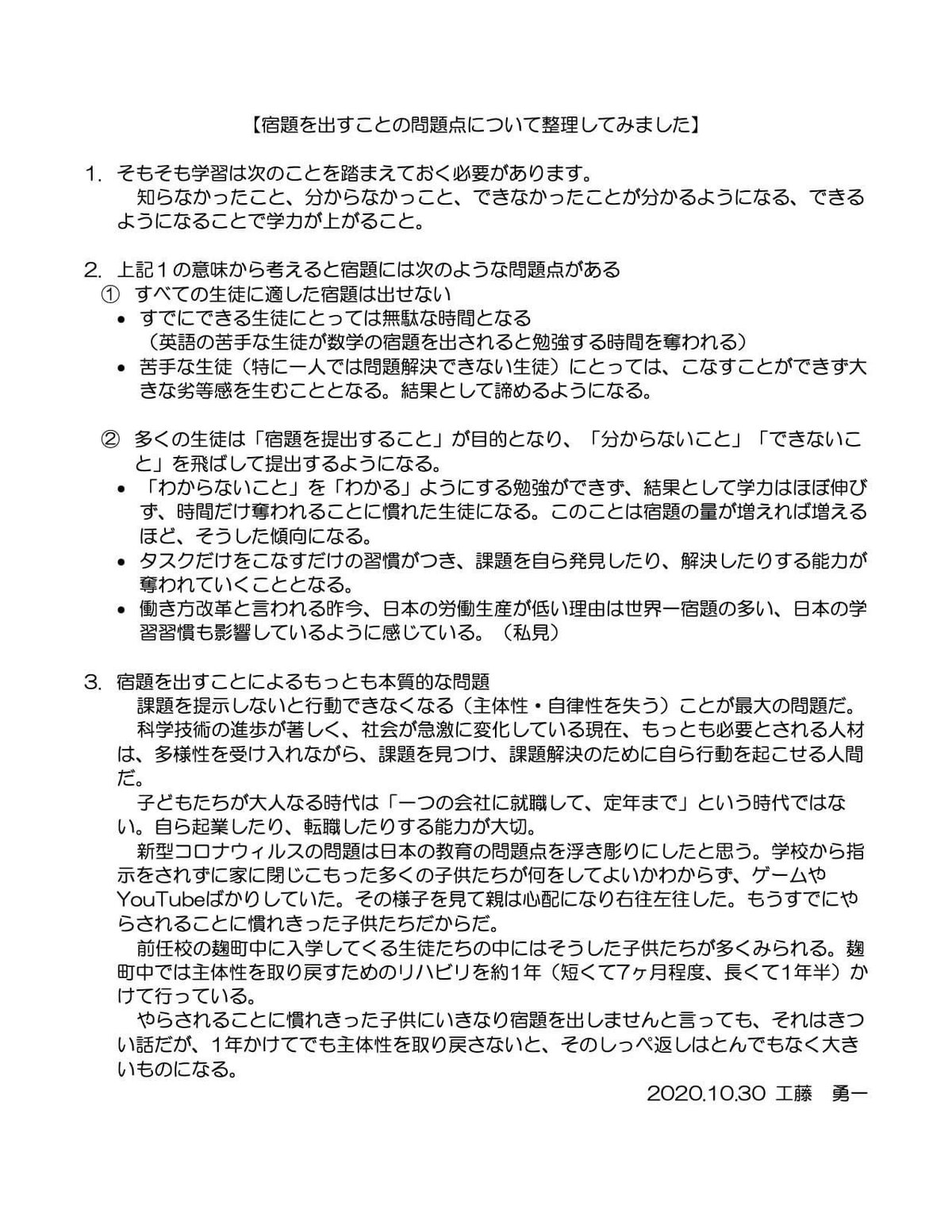

今回は友人のSNSから流れてきたテーマに対し、今思うことを記しておきたい。テーマは「宿題」について。メディアにも多く出ている、工藤勇一氏(元麹町中学校長、現横浜創英中学・高等学校校長)が「宿題を出すことの問題点について」と題して整理されたものです。※画像使用許可有

この工藤氏の「宿題」に対する問題提起、その通り。ぐうの音も出ないほど鮮やかにその通り。

では、なぜこのような状況に陥るのか?以降は圧倒的な私見である。

まず、「宿題」というキーワードで走馬灯のように浮かんできたのは、4月の頃のこと。そう、あの頃はコロナ禍の自粛(自宅学習)期間。日本全国の子供たちが自宅学習を余儀なくされた。そこで課された学校からの「宿題」、息子(中学校)の実例を題材とする。

※大前提として、この厳しい環境で最大限手を尽くし、学習環境を用意してくださった学校教育関係者の方々へは感謝しかないことは付け加えておく。

これは地理の「宿題」の一例である。

高度すぎる。「あなたは、この漆黒の先に何を見るのか?」非常に哲学的な問いが浮かんでくる。或いは、これは「ギャグ」なのか?この自粛期間の生徒を和ませるために社会の先生が練りに練った「ギャグ」なのか。

次のプリントに進んでみる。

うん、やっぱり「ギャグ」だ。「ギャグ」に違いない。この写真を見て「素材」を答えられる生徒がいたらもう一生ついていく。

私が猛烈に感じたこと、それは「宿題」を出す側の思考停止という問題。おそらく、そう言い切ってしまうとそれを打破しようと奮闘する教育関係者の方もおられるかと思うが、少なからず息子の「宿題」から受け取ったことはそれである。もう一度言おう。「宿題」を出す側の思考停止である。

例えば、これをビジネスの場面に置き換えて想像してみる。私が会社組織で「宿題」プロジェクトのリーダーであったとする。この「宿題」の最終化の終え、上記の「宿題」プリントをプロジェクトオーナーの上司の元へ最終チェックに行ったとしよう。

これ「ギャグ」だよね

上司の返答は上記一択であろう。いやもしかすると優しい上司ならば「プロジェクトリーダーを中心とした皆さんの頑張りはよく分かるけれども、」と枕詞を起きつつ言葉を選ぶことだろう。しかし、その上司の頭の中では、

これ「ギャグ」だよね

を100回は連呼していると思う。

だって、普通に考えれば、これ見ても問いに対して答えれらるわけないですから。答えることは困難ですから。おそらくテキストかワークブックからそのまま抜粋して印刷して出したのかなと。

これは「宿題」というテーマで話をしているが、おそらく学校生活含めて「思考停止」状態が多く存在しているのではないかと推測する。無論、会社でもこういった「思考停止」は起きる訳だが、会社の場合、それはダイレクトに自社のサービスやプロダクト、或いは組織の風土、従業員のモチベーションに影響を与える。結果、様々はステークホルダーからの要請もあり、改善される、或いはそのことへの問題意識は高まるサイクルが回る。しかしながら学校組織というのは非常に特殊で、「誰がステークホルダーなのか?」非常に曖昧である。故にフィードバックサイクルも回りにくいのではないだろうか。或いは、会社組織以上に強烈な要請(力)が働いているのかもしれない。

言いたかったことは、工藤校長のご意見は非常に腹落ちできるし、「宿題」についても真剣い考えないと、いつまでたっても子供に「黒の中の黒を探す」とうような訳わからないことをやらせることになりますよって話である。

viva不登校。

※10月から「子供の未来」を考えるラジオ番組を始めました。

いいなと思ったら応援しよう!