憧れが等身大になり、恋が始まる『海がきこえる』

日本テレビ開局40周年記念番組として放送された『海がきこえる』は、スタジオジブリの長編作品で、唯一のテレビアニメである。宮崎駿や高畑勲が関わらない初めてのジブリ作品で、制作のクレジットは「スタジオジブリ若手制作集団」。売れっ子作家であった氷室冴子の同名の小説を原作としており、当時のジブリとしては初の学園ものでもある。海にほど近い高知の進学校を舞台に、当時の時代の空気がリアルな風景とともに克明に描き出されている。

宮崎駿が本作に触発されて『耳をすませば』を構想したというのは、ファンの間では有名な話であるようだ。『海がきこえる』の特典映像で、宮崎駿は「物語は『かくある』を描くのではなく、『かくあるべし』を描くべきだ」と本作に否定的な見解を見せている。この批判が本心からのものか、嫉妬からのものかは脇に置いておくとして、私はまったく別の感想を持った。『海がきこえる』には、確固たる「かくあるべし」がある。宮崎駿のように、虚構の世界の中に理想を描いたのではない。『海がきこえる』は、複数の現実世界の価値観に触れ、それらを自分の意思で日常に取り入れることを「大人になること」として肯定する、等身大の成長の物語なのだ。

高知の進学校に通う拓の日常には、「高知」しか知らない人たちの「田舎の嫌らしさ」が生々しく描き出されている。拓が中等部3年のとき、生徒らが楽しみにしていた京都への修学旅行は、「高等部の進学率が下がったから」という理不尽で一方的な理由で中止となる。生徒らが抗議に行くと、居合わせた男性教師は女性蔑視発言をしながら声を荒げ、生徒らを黙らせてしまう。

拓の学校へ、武藤里伽子が東京から編入してくるのは、高校2年の2学期のことだ。拓の自宅の夕食の席では、母親が農協の寄り合いで聞いてきたという里伽子家の個人情報を何のためらいもなく暴露する。両親の離婚で弟といっしょに母の実家の武藤果樹園に身を寄せているのだという。成績優秀な里伽子はどのみち東京の大学に進学するだろうと思った拓が「親の都合で子供はむごいもんじゃ」と里伽子に同情すると、母親は自分が批判されたかのように激昂する。そして、会ったこともない里伽子の母の気持ちを代弁したかと思えば、一変して里伽子に親切にしてあげるようにと拓を諭す。非合理や理不尽、女性蔑視がまかり通り、プライバシーなどない、過干渉で窮屈な田舎に、拓は生きている。

一方の里伽子は、価値観も話し方も異なる高知にいきなり放り込まれ、浮いた存在となっていた。容姿端麗かつ文武両道な里伽子は、東京への憧れの象徴であると同時に、嫉妬や嫌悪の対象だ。そのことを意に介さないふうを装いながら、里伽子は内心深く傷つき、東京でパパと暮らしたいと強く願う。しかし、そんな東京も、本作では理想的な場所として描かれない。

里伽子は、拓を含む級友を騙して借りた金で、東京行きの飛行機を手配する。成り行きで里伽子と2人で東京へ行くことになった拓は、里伽子がかつて住んでいた家で、父親がもう他の女性と生活しており、里伽子の居場所はないことを目の当たりにする。里伽子の父は、里伽子にも「高知のボーイフレンド」と紹介された拓にも終始友好的な態度で接する。拓のホテル代を当然のように支払い、里伽子が拓に借りた6万円を惜しげもなく肩代わりする。しかし、娘を心配することも叱ることも、一歩踏みこんで事情を聞くこともない。もはや、関心がないとすら思える態度だ。里伽子も父親も、「東京」の2人は、ひたすら自分の都合だけを考え、目の前の相手と当たり障りのないコミュニケーションをとって、その場をやりすごしているにすぎない。里伽子は「パパは私の味方じゃなかった」と気づくが、里伽子もまた、パパの味方ではなかった。里伽子が父親の味方のつもりでいたのは、東京に戻りたいという自分の都合が先にあったからにすぎなかったのだ。

傷心の里伽子は、1年付き合った元彼・岡田と再会するが、岡田がすでに他の女子と付き合っていることを知る。見栄を張った里伽子は拓を呼び出し、自分もボーイフレンドがいるかのように見せかける。感想を求められた拓も、見栄を張ったかのように「まあ、そんなもんだろ」と不器用な「東京弁」で応じる。そこで岡田は、かつての拓と同じ理由で、里伽子の母親を批判する。どうせ東京で受験するんだから、里伽子だけでも置いて言ってくれればよかったのに、子どものことを考えていない、と。これに対して拓は、「何が子どものこと考えろじゃ。中学生じゃないろうが。まったくくだらんちや。お前も、そっちの男も」と、土佐弁で言い放つ。ウェットで、しがらみも多く、ときに息苦しいが、他人と深く関わり慮ろうともする「高知」は、拓の中にしっかりと根づいていた。拓はそれを肯定し、表に出すことを選んだのだった。

「東京」だけで生きる岡田の発言は、どこまでも自分本意で、軽薄だ。里伽子への気遣いはなく、自分の気に入らない里伽子の母の行動を安易に批判したにすぎない。岡田との付き合いもまた、表面的なものでしかなかったのだ。そのことに気づいた里伽子は、あんなに嫌っていた「高知」への移動を糧に、成長した。里伽子の「気づき」を目の当たりにした拓は、「里伽子はまるで30分で一気に大人になったみたいだった」と評する。里伽子にとっての狭い世界とは、東京のことだったのだ。

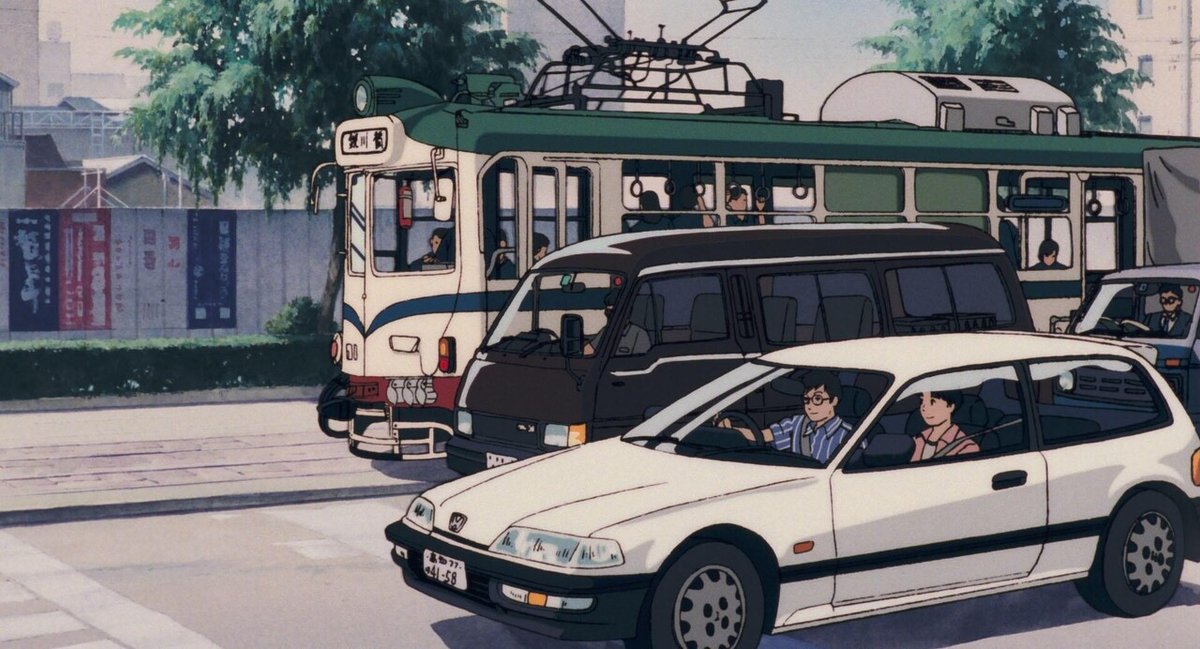

電車、タクシー、飛行機、車、自転車など、本作では移動のシーンが多く登場する。しかし、中止になった京都への修学旅行が「修学旅行がなくなった程度でみんなの成績は変わらない」と言われたように、旅行のような「非日常」の移動程度では、何も変わらない。ハワイへの修学旅行でも、「ひどい東京旅行になっちゃったわね」と言われた里伽子との東京旅行でも、拓が他の場所の視点を得ることはない。

拓が高知という狭い世界の外に出て、新たな視点を獲得するのは、東京の大学に進学してからだ。大学生になり、高校時代を振り返る拓のモノローグは、完璧な「東京弁」だ。拓が東京を日常として取り込んだ証だろう。他の場所に根を張り、別の日常を取り込むことではじめて、里伽子も拓も変化していく。

そうして拓と里伽子は、それぞれ複数の世界を知ることで成長し、対等となった。拓も里伽子も、自分の意思と選択を経て、東京の大学へ進学し、日常を生きている。そして、大学生になった2人は、吉祥寺の駅で再会する。東京でもまた新たな変化があったことを示すかのように、里伽子は拓に向かって礼儀正しく、きれいなお辞儀をして見せる。成長した2人の恋がここから始まるのだろうと予感が、駅のホームという新たな「移動」を感じさせる場所で示唆され、物語は幕を閉じる。

一つの場所にとどまらず、さまざまな価値観に触れ、それを取捨選択しながら自分の日常に取り込む。それは、世界を知ることであり、自分を知り、より良く生きようとすることでもある。そんな『海がきこえる』の世界観は、 非日常に理想を託し、「故郷に続く道」を愛しげに歌い上げ、田舎に憧れた宮崎駿には評価されないかもしれない。しかし、電話越しに故郷の「海がきこえる」と懐かしみ、今の日常や未来へ目を向け生きるほうが、希望にあふれた生き方ではないかと私には感じられるのだ。

本記事の画像はすべて、「※画像は常識の範囲でご自由にお使いください。」とされている、スタジオジブリの作品静止画を利用しています。

いいなと思ったら応援しよう!