#10 読書感想|傲慢と善良についての一考察 ~終わらない日々にサファイアを~

小説を読んだ率直な感想ですが「え、なにこの小説。グロくない?」です。いま私の頭の中にこんな煽り文が浮かんでいます。

「今日はみんなに、ちょっと婚活をしてもらいます。」

集められた結婚適齢期の男女。

その家族。

彼らを取り巻く友人知人。

登場人物の傲慢さを次々と撃ち抜く作者のペン。

流れ弾に当たり積みあがる読者たちの屍。

君は、スナイパー・辻村深月のエイムから逃れることはできるか。

婚活バトルロワイアル、ここに開幕!

厳密には、ゲームマスターである辻村先生が読者の心を刈り取ってくるので、どちらかというと「婚活黙示録カイジ ~ようこそ傲慢な皆様~」と言うべきかもしれません。

婚活をテーマにした恋愛ミステリーと思って油断してました。スプラッター要素は一切ないのにまあグロテスクなこと。いわゆる「普通の人たちの傲慢さ」の描写が生々しいんですよね。

たとえるならば毛穴や鼻の中をクローズアップして見せつけられるようなグロさです。「せ、先生、そんなとこクローズアップせんといてぇ/// 鼻○ソのことだけは言わんといてぇ///」みたいな。

下品ですねすみません。

フザケすぎましたが『傲慢と善良』は紛れもなく名著です。下手な論文より現代人の生態が暴かれています。そのうえ辻村先生なりの模範解答も具体的に提示され実用性すらあるという親切設計です。

この投稿では、私が「この本は名著だ!」と確信するにたる辻村先生のとある概念的な大発明を紹介して私なりに考察します。ちょっと頑張って考察したので、ご一読いただけたら幸いです。

以下、ネタバレしか含まない「『傲慢と善良』についての一考察」になります。

はじめに

この小説は恋愛ミステリーの皮をかぶった文化研究書である

まず大前提としてこの小説の主題は何かという確認です。これは朝井リョウ先生の文庫解説に書いてあるとおりです。

この小説はヘビーなのである。それは恋愛や婚活にまつわる紆余曲折が描かれているから───というよりも、何か・誰かを “選ぶ” とき、私たちの身に起きていることを極限まで解像度を高めて描写することを主題としているからだ。

つまり、人物描写それ自体が主題の小説です。恋愛やミステリー要素のおかげで小説に推進力がもたらされていますが、ドキドキハラハラ的なカタルシスは弱めです。

その代わり、特に第一部では、傲慢な人間の見本市かってくらい色んな人間の傲慢さが丁寧に描かれます。「現実社会の再放送 ~ダルいシーン総集編~」といってもいいでしょう。

恋愛ミステリーとしてドキドキハラハラ感を期待して読んだ人のなかには、この序盤で戸惑って挫折してしまった人もいるのではないでしょうか。私も最初は戸惑いました。

エンタメ小説のはずなのにどうしてこんな生々しく描くのか。本文中、教祖小野里もといマダム小野里のセリフの中に辻村先生の真意が書かれています。

『高慢と偏見』という小説を知っていますか。(中略)あれを読むと、18世紀末から19世紀初頭のイギリスの田舎での結婚事情というのがよくわかるんです。

YouTubeにアップされたインタビューでも、先生自ら同様のことを言っています。(出典の下線部から飛べます)

(Q. タイトルについて)私がイギリスのジェーン・オースティンの『高慢と偏見』という小説が大好きだからというのが大きいです。『高慢と偏見』を読むと当時のイギリスの恋愛事情とか結婚事情とかっていうのすごくよくわかるんですね。

『高慢と偏見』は200年前の小説です。私は読んだことがないのですが、おそらく先生の中で「現代版『高慢と偏見』を書くぞ」というのが本作執筆の大きなモチベーションとしてあったのでしょう。

また先ほど参照したインタビューの続きで話されていますが「今を生きる人の苦しみをなんとかしてあげたい」という思いも大きなモチベーションとしてあることがわかります。

エンタメ小説の中には「今を生きる痛み」を現実逃避で一時的に忘れさせてくれる、鎮痛剤のような作品も多く存在します。私もめちゃくちゃお世話になります。

しかし先生は(少なくともこの小説は)痛みの原因を直接治すための特効薬を研究開発しているのです。現代人を徹底的に掘り下げて、解剖して、思考実験を繰り返して。苦くて当然です。

直木賞作家としてのプロの技術でエンタメというオブラートに包んでくれていますが、先生の研究成果と描写力がニガすぎて卒倒する人が続出するのも頷けます。

しかも本作は「200年後の文化研究用の史料として耐えられるか」という先生のセルフ耐久試験が繰り返されたと考えられます。そりゃ凄まじい解像度にもなるでしょう。

もしこの小説が口に合わなかったという人は、いっそのこと「恋愛ミステリーの皮をかぶった文化研究書」と開き直って読むことをオススメします。

私たちは傲慢と善良とどう向き合うべきか

大発明! 傲慢と善良の定義を再確認

さて、この投稿の本題となる「傲慢と善良」の定義について確認をしてみましょう。作中ではマダム小野里のセリフとして語られています。

「傲慢」については以下のように語られています。

現代の日本は、目に見える身分差別はもうないですけれど、一人一人が自分の価値観に重きを置きすぎていて、皆さん傲慢です。

つまり「自分の価値観に重きを置きすぎるが故の、差別的な言動」を「傲慢」と言っています。これは「驕り高ぶって人を見下す」という本来の傲慢の意味とほぼ一緒ですね。

これは個人的な見解ですが、ここで差別的とは「他人にレッテルを貼り拒絶する」という意味とします。傲慢=即差別という意味ではないので注意してください、と一応言っておきます。

差別的な言動に個人では抗えないほどの権利の侵害が伴えば「いじめ」となり、さらにその対象が属性等のカテゴリーに拡大されれば本格的な「差別」ということになります。

「善良」については以下のように語られています。

その一方で、善良に生きている人ほど、親の言いつけを守り、誰かに決めてもらうことが多すぎて、〝自分がない〟ということになってしまう。(中略)その善良さは、過ぎれば、世間知らずとか、無知ということになるのかもしれないですね。

少しわかりにくいですが「誰かが決めた規範を素直に守ること」を「善良」と言っています。ここで「規範」とは「判断・評価・行為などの、拠り所となる基準(ルールや価値観)」のことです。

「素直で性質がいいこと」が本来の意味ですが「何に対する素直さか」という視点を辻村先生はその定義の中に付け加えています。これがもうね、大発明なんですよ!!!

作中ではモンスターマミー陽子の規範を盲目的に受け入れる真実という事例が強調されて描かれたので「あーはいはい、親から自立できてない感じのことね」となってしまいそうですが…

実はこの「誰かが決めた規範」の部分には「自分で決めた規範」も含まれてしまうんですよ。正確には「昨日までの自分が決めた規範」と言ったほうがいいでしょうか。

しかも先生は「善良=無知」ではなく「善良≒無知」であると補足しています。つまりいくら経験や知識があっても、思考停止しちゃったら無知と一緒だよと言っています。

無知や思考停止が傲慢を招くと言われたら、みなさん「そんなんあたりまえじゃん」って思うでしょう。そう、みんなそれは知ってるんですよ。「令和アップグレードできてない」とかね。

現代人どころか、ソクラテスも、ダーウィンも、アイザック・アシモフも、福沢諭吉も、吉田松陰も、本田宗一郎も、あげればキリがないくらいみんな同じ趣旨のことを言ってます。

では、なぜ傲慢な人たちは無知や思考停止状態から抜け出せないのでしょうか。これだけ色々な情報にアクセスできるはずの現代人は、自分の規範がズレていることに気づけないのでしょうか。

辻村先生は「それは善良だからだ」と看破したのです。すなわち「素直に盲信してしまう」が故に手がつけられないし、自分は善良だと思っているから省みないのです。

大発明!「善良」の概念を深掘り

どうしてこんなに大発明だ!と興奮してるかというと、概念てのは「便利で役に立つ」んですよ。概念なんて哲学的で小難しそうと思う人もいるかもしれませんが、みなさん普通に使っています。

たとえば時間という概念がなければどうなるでしょうか。待ち合わせも一苦労でしょう。それどころか速度や動力など様々な物理量が説明できなくなり科学全般の発展が不可能になります。

私たちは普段から概念を駆使してコミュニケーションをとっています。そして時々、私たちの解像度を爆上げしてしまう概念を発明する人が現れます。今回の辻村先生の「善良」がまさにそうです。

「善良」なんて昔からある言葉ですが、これまでは暗黙の了解で社会規範に素直な人のことでした。昔みたいに強固な社会規範があるときは「何に対する素直さか」なんて気にしなくてよかったんですよ。

しかし現代はどうでしょう。社会規範がなくなり(薄れて)個人の思想信条が乱立しているだけの時代です。下手すれば思想信条ですらなく、個人的な不快感の発露でしかないことも多いでしょう。

社会規範なき時代を生きる私たちは、ひとりひとりが自分の宗教を持っていると言ってもいいかもしれません。たとえば昨今のSNSの炎上などに顕著に現れています。

「規範の盲信」は「教義の信仰」に近いですから「あなたの規範は間違ってるよ」なんて言ったら宗教戦争にしかなりません。異教徒の主張に耳を貸すことはなく、徹底的に拒絶・排除します。

「いったん落ち着こうよ」とか「建設的に議論しようよ」なんて呼びかけても無駄です。異教徒の肩を少しでも持つ人間は全て敵ですから、自分の教義を押し通すために敵を殲滅しつづけます。

そして、やるせないのが彼らのほとんどは自分のことを善良だと思っているんですよね。「正義 対 悪」かのように振る舞いますが、実は炎上のほとんどは「善良 対 善良」の争いなんですよ。

どうでしょうか。辻村先生が提示してくれた「善良さ」という物差しの実用例としてSNSの炎上を取り上げてみました。婚活以外でもかなり使えそうな気がしてきませんか?

辻村先生は別のインタビューで婚活についてこんなことを言っています。

譲れないと思う価値観や育った環境など、人の生き方すべてが出る場なんだな、と思った

またさらに別のインタビューでこんなことも言っています。

書き進めるにつれて(中略)わかったことの中で大きかったのは、今のコミュニケーションって、人に「絶対に自分と同じ意見であってほしい」と同調を求める気持ちがすごく強いということなんです。

いやぁ、恐るべき小説家の洞察力。この小説を読んで「そうだよなぁ善良だからこそ傲慢になるんだよなぁ」とすっと腑に落ちた人は、似たようなことは考えていたはずです。

確信をついた概念というのは、みんな体験自体はしてるので認識してしまえば当たり前のことなんですよ。重力って星に引っ張られる力でしょ、と当たり前に答えられるように。

ですが、やはり最初に重力(正確には万有引力)という概念を生み出したニュートンは天才ですし、最初に「善良」という言葉の再定義をした辻村先生もまた天才と言っていいのではないでしょうか。

善良さの罠から逃れられる人はいるのか

とはいえ人間は社会的な生き物なので、本質的には社会規範に対して善良であろうとします。ならず者でいたらムレから排除されてしまいますからね。これは世界共通です。

ならず者はならず者で寄り集まって小さなムラ社会をつくって維持しようとします。彼らは彼らでムラ規範に対して善良です。それすらできなかったら東京湾に沈められるでしょう。

つまり私たちには最初から「善良さ」というプログラミングが本能的にインストールされてしまっています。善良だからこそ無自覚に傲慢になってしまうという善良さの罠からはなかなか逃れらえないのです。

傲慢さの厄介なところはその無謬性にあります。なまじ善良さがその土台にあるため、自分には誤りがなく絶対に正しいという態度になりがちです。善良であるほど傲慢に気づけない罠(ジレンマ)があるといえます。

私たちはこの「善良さの罠」にどう立ち向かっていけばいいでしょうか。「無理ゲーじゃね」と諦めるにはまだ早いです。実はこの「善良さの罠」をどうにかしようと研究している学者がたくさんいるんですよ。

社会学や政治学の分野では、ウェーバー、デュルケーム、パーソンズ、大塚久雄、丸山眞男、小室直樹、宮台真司などが有名でしょうか。心理学の分野ではフェスティンガー、ウェイソン、カーネマンあたりがよく参照されます。

余談ですが、みんな大好き「トロッコ問題」も実は規範の話です。レバーを引く人と引かない人はそれぞれどんな規範に従っているのか。レバーは引けても橋の上から太った男を突き落せない人の規範はなんなのか───

“どうも私たちは合理性だけで生きていないようだ、ではどんな規範の研究があって、これからの私たちはどんな規範を築くべきか一緒に考えてみよう(意訳)” というのが、トロッコ問題の火付け役であるサンデルの授業です。

サンデルの場合は「規範の内容の良し悪し」の議論が中心なので、今回の考察の「どうして規範を盲信してしまうか」というテーマとは少し違うんですけどね。サンデルの授業は文庫化もされているのでまだの人はぜひ。

前述の先生たちの研究成果を紹介するのは大変な作業なので ChatGPT先生にでも聞いてください。この考察では、とり急ぎみなさんの武器になりそうな用語を紹介します。

認知的不協和・・・自分の考えや信念と、実際の行動や新たな情報が矛盾したときに生じる心理的な不快感のこと。人はこれを解消するために、矛盾する認知の定義を変更したり、過小評価したり、自身の態度や行動を変更すると考えられている。

確証バイアス・・・自分がすでに持っている先入観や仮説を肯定するため、自分にとって都合のよい情報ばかりを集める傾向のこと。

チェリーピッキング・・・都合の良いデータだけを抜き出し、不都合なデータを無視すること。

エコーチェンバー・・・SNSなど、自分と似た意見や思想を持った人々の集まる空間内でコミュニケーションが繰り返され、自分の意見や思想が肯定されることによって、それらが世の中一般においても正しく、間違いないものであると信じ込んでしまう現象。

言ってしまえば、すべて「人は自分が見たいものだけを見て、信じたいものだけを信じる」ってことなんですけどね。科学的・学術的な用語で裏付けがありますので、使うときは気に入ったやつを使ってください。

トレンドは「エコーチェンバー」でしょうか。小室直樹のお弟子さんの宮台真司先生はエコーチェンバーを応用してこんな提言をされています。

親しい仲間と深い議論ができなくなり、考えが間違っていても正されなくなった結果、素っ頓狂な考えが脳内を残響し続ける「脳内エコーチェンバー化」が蔓延(まんえん)しています。

人は、他者に諭されたり叱られたりして思い込みを正されて、初めて妥当な政治的・哲学的な意見を持てます。それができずに見たいものだけを見る人がたどり着くのが「他責化」と「他罰化」。「自分の不幸は〇〇のせい」と思い込み、〇〇を攻撃し「ショボイ」自分を補完するのです。

「脳内エコーチェンバー化」は言い得て妙ですね。つまりもはや現実の集団ですらなく、チェリーピッキングによって脳内に仮想ムラ人をつくりだして仮想ムラ社会の教祖様みたいなやつが沢山いるよと。

宮台先生は研究対象と言葉遣いが過激で忌避する人もいるかもしれませんが、現代を言葉で切り取る天才のひとりでしょう。学問の世界は「はい論破」で済む世界ではないので、善良さに打ち勝つヒントがそこにあるかもしれませんよ。

とりあえずは辻村先生の「善良さ」という視点と、チェリーピッキングやエコーチェンバーなんて言葉を知ってるだけでも、世の中の見え方がだいぶ違うのかなと思います。あとは自分で考えてなんとか頑張っていきましょう。

とここまで熱弁してきましたが、そもそも「傲慢と善良」って何が何でも回避しないといけないかって聞かれると、そうでもないんですよね。もちろん国が滅びたり、傲慢さに折り合いがつかなくて結婚できないもしくは離婚とか嫌ですけど。

では現実的には「傲慢と善良」にどう向き合っていくべきなのでしょうか。お待たせしました。ようやく小説の話に戻ります。辻村先生は小説内で「傲慢と善良」にどう向き合ったのでしょうか? 見ていきましょう。

各キャラの善良さを分析①

この小説、ハラハラドキドキ感以外にも、あえて省かれているであろうエンタメ要素があります。それは勧善懲悪(今風に言えば「ざまぁ」)のカタルシスです。傲慢な敵たちが成敗されることはありません。

では直木賞作家である辻村先生は「読者のモヤモヤを小説内で解決してあげる」というエンタメ性を放棄したのかと言われればそうではないと思います。実はちゃんと小説内で解決しています。

解決のカギは各キャラの「善良さ」です。「傲慢さ」ばかり追ってしまうとムキー!となって終わりです。「傲慢さ」という呪いを「善良さ」という呪いで対消滅してあげましょう。

以下、主要なキャラを私なりに分析してみようと思います。私の教義を多く含むのでご了承ください。目指すは「世の中そんなもんだよねー!もはや落語。ウケる。」という境地です。

モンスターマミー・陽子(パピーは省略しますが同罪です)の特級呪物さながらの教義に戦慄した読者も多かったのではないでしょうか。陽子は典型的な「田舎のムラ社会の象徴」として描かれています。

陽子の「善良さ」を考えるには、他のキャラと比較するとよくわかります。各キャラの無自覚な傲慢さをあえて「選民意識」ということにしますが、陽子は「昭和の田舎の選民意識」を持っています。

そして陽子の次にアンチが多いであろう、レペゼン都会の勝ち組・美奈子と愉快な仲間たち(略して美奈子)はどうでしょうか。彼女たちは「令和の都会の選民意識」を持っています。(初版はギリ平成ですけど令和とします。)

さらに一見無害そうにみえて架と真実にサラッと「在庫処分セール」とか言えちゃう、職場の同僚兼レペゼン田舎の勝ち組・有坂恵も見落としてはいけません。彼女は「令和の田舎の選民意識」を持っています。

結局、みんな生存戦略として環境に最適化した価値観を自分で選んでインストールしただけなんですよね。勝ち組の定義に差はあれど、みんなやっていることは同じです。またスペック至上主義なところも同じです。

誰が見ても陽子はムラ社会の人間ですが、有坂恵もムラ社会の人間ですし、美奈子たちですら「特定のコミュニティ内でのみ有効な規範」で生きるムラ社会の人間なんですよ。

面白いのが、私は美奈子の発言を読んだ時「うわ、やな女」と思ったのですが、この本を私に勧めてきた一回り年下の男友達は美奈子の「70%=70点理論」が本当にその通りだと思ったって言うんですよ。

私なんか「70%は70%でしかないだろ」とか、「人の意思決定って点数化で決まるほど合理的じゃないだろ」とか、「結婚してからわかることもあるだろうに100点とかつけられたら逆に怖いわ!」とか思ったんですけどね。

でも考えてみれば、それも友人にとっての生存戦略のひとつです。仕事も人生も理想を実現するために頑張るっていいことですし、積極的なモチベに繋がるなら結果オーライです。心の底から100点と言える大恋愛結婚をぜひ目指して欲しいものです。

ただね、友よ。美奈子は「妥協しちゃダメだよ!頑張って!」なんてピュアに応援してる訳じゃなくて「あんたがあの子ナメる気持ちわかるわー、私も嫌いだし別れちゃえば?」という悪意もあるんだからね、アレ。

「70%=70点理論」の真意はさておき、友人は「恋愛対象の点数化」に抵抗がありません。つまり何が言いたいかというと、友人は美奈子たちと近い環境の中にいるからこそ特に響いたんだろうということです。

そしてかく言う私も競争社会を生きている一面があるので、美奈子うざ、と思いつつも彼女たちのような「自分の傲慢さを自覚しつつそれを手放す気もない」という生き方に共感できちゃう部分があるんですよ。

それは美奈子たちに限らず。恵であっても、希実であっても、金居であっても、花垣であっても、全キャラに共感ポイントはありました。基本みんな一言多かったり足りなかったりでイラっとはしましたけどね。

たとえそれが陽子であってもです。真実に洗脳まがいな教育をぶちかましてヴィラン(悪役)として格の違いを見せつけた陽子ですが、そんな彼女にも共感できるところがあるんですよ。困ったことに。

各キャラの善良さを分析②

「教育と洗脳の違いは、利益が本人に帰属するか他人に帰属するか(諸説あり)」という考え方もあるように、陽子の真実に対する教育はほぼ洗脳です。もはや虐待といいたいくらいです。

ここで陽子の肩を持つようなことを言うと、毒親に苦しめられた人たちの「私の中のエレン・イェーガーが『毒親は一匹残らず駆逐してやる』と叫んでるんだ!」という心の叫びが聞こえるような気もします。

でもね、親の立場になって考えると難しい問題なんですよコレ。子供はまっさらな状態で生まれてきますから、なにかしら規範を教えなければなりません。そしてその規範は自分の中にあるものしか教えられません。

真実の姉・希実はこんなことを言います。

親になればわかるって、私はいろんな場面で母に言われ続けてきたけど、実際に親になって確かにわかったよ。(中略)ただ、母の心配が理解できて許せるようになったっていうわけじゃなくて、むしろ逆。心配がわかる分、自分の不安を優先して子どものことを信じなかった、子どもが自分で決めるまで待てなかったうちの親のことはますます許せないし、自分の子には同じことは絶対にしたくないなって思う。

とはいえ、とはいえですよ。親にも子にも選択肢がありすぎる時代です。善良さの罠について自覚している希実ですが、彼女ですらどうなるかわからないのです。

分断してるわ、格差はあるわ、共同体はないわ、テクノロジーも国際情勢も、ものすごい変化量と勢いで変動していくわ。いつ誰が第2の陽子になってもおかしくありません。

しかも陽子は、身体的虐待・性的虐待・ネグレクトのような情状酌量の余地無しの虐待親ではなく、児相は対応しないであろうラインで描かれています。法律を持ち出して安易に陽子を糾弾することはできません。

また、真実の中高の同級生・未婚の名無しちゃんによる心のシャウト「置いてかないでよー」からもわかるように、実はこの地域には陽子家以外にも似たようなご家庭があることも示唆されています。

真の田舎の勝ち組・マダム小野里との対比で、より惨めな陽子ですが、陽子ほどキツくなくても陽子みたいな独善的な親ってグラデーションの中にたくさんいるんですよ。都会や田舎は関係なく。

都会の架の母親でさえサラっと悪気なく「同居」を提案したりするように。「陽子ほどじゃないけど、うちの親もズレてるところあるよなぁ」なんて思った人も多いのではないでしょうか。

要するに、世の中って所詮こんなもんだよねってことです。陽子も美奈子も恵もそれぞれ傲慢だけど悪人かって言われたら、それぞれ自分の人生をより良くしようと善良に生きてるだけなんですよ。

そう考えると「傲慢さを拒絶するあなたこそ傲慢じゃない?」と辻村先生に言われてる気もします。今は自分の教義にそぐわない相手を徹底的に拒絶・排除する時代です。しかしこの世から傲慢なヤツを駆逐する方が無理があります。

むしろ、他人の傲慢さを「お前、どうしょもないな。悪いヤツじゃないんだけどな。ウケる。」と笑い飛ばせる包摂力こそ、今の時代に求められている能力なのかもしれません。落語みたいですね。

世の中もっとヤバいヤツなんて腐るほどいます。この小説に出てくるヤツらの傲慢さくらいは笑い飛ばしてみてはいかがでしょうか。勧善懲悪なんてなくても心のモヤモヤの多くは解決するかもしれませんよ。

真実は善良さとどう向き合ったのか

言葉の外に逃げろ ──バカと言われたらバカなのか──

この考察もいよいよラストスパートです。あとは主人公ふたりをやっつけて終わりですので、もう少しだけお付き合いください。

さて第2部ですが、私は笑えました。第2部にタイトルをつけるならこうです。「頭文字M ~目覚めろ、メンヘラの遺伝子───。~」もちろんMは真実とメンヘラのダブルミーニングです。

冗談はさておき、タクシー内での電話の作法にすら気を使う社会規範の鬼・真実が、すべてをかなぐり捨てて、架への復讐心のみで大暴走していく姿は謎のカタルシスがありました。

まずは真実の「善良さ」を確認しましょう。真実の「善良さ」は「いい子であるためのルールの絶対順守」です。略して「ルールの奴隷」とします。では真実は「ルールの奴隷」をどのように克服したのでしょうか。

端的に言うと「東北で尊厳を回復して自立した」ということになります。ここで先に触れておきたいのが「東北じゃなきゃダメだったのか問題」です。結論を言うと東北である必要はありません。

人ひとりが自立するために、あれだけの悲劇が必要だなんてことがあっていいはずがありません。辻村先生が小説内で提案した自立メソッドも、東北じゃなくてもいいように組み上げられています。

この小説は辻村先生の「200年後の人にも読まれてたらいいな」という夢が込められているのでしょう。そう考えると、今を生きる私たちにとって東北がどれだけ特別な場所だったのか書き残したかったのかもしれません。

映画版も東北じゃなかったようですしね。もし真実みたいに苦しんでる人がいたら安心してください。辻村式自立メソッドは応用可能です。では満を持して辻村式自立メソッドを分析してみましょう。

辻村式自立メソッドがちゃんと有用であることを示すために、再び宮台先生に登場してもらいましょう。宮台先生の主な提言に「(尊厳を回復したかったら)言葉の外・法の外・損得の外でシンクロしろ」というものがあります。

これ簡単に言うと「言葉の奴隷・法の奴隷・損得の奴隷から抜け出して、他人と深く繋がる感覚を知れ」ってことになります。厳密には宮台先生の言い回しと少し違うんですが、わかりやすくするために解像度をさげて説明します。

言葉の奴隷とは何かというと、自分の思考や発言が、世の中に溢れる定型句に汚染されてしまっている状態のことです。婚活を例にするとあの人もこの人も「恋愛と結婚は違う」とか「理想が高い」とか定型句をわが物顔で使っていますよね。

思考や発言が定型句に汚染されるとどうなるかと言うと、複雑な思考やコミュニケーションができません。ブロック崩しゲームのように刺激に反応して攻略を目指すことしかできない、機械のような存在になってしまいます。

ネット上に素晴らしいエピソードがあったので紹介します。別の教師に「お前はバカだ。」と言われ激昂している生徒と、担任の先生の会話です。担任の先生は女性です。

「あなたは人にバカと言われたらバカになるの?」

「…」

「じゃ、今私をブスって言ってみなさい。」

「言いたくない。」

「いいから言ってみなさい。」

「…ブス」

「ブスになった?」

「ならねーよ!」

「じゃ、あなたもバカじゃないわ。いい、他人に決められることじゃないの。自分の尊厳は自分で守りなさい。」

言葉の外に世界があるはずなのに、言葉で切り取られた世界に囚われてしまうこと。ゲームのプレイヤーにはなれても、ゲームを創りだすことができなくなってしまうこと。それが「言葉の奴隷」です。

現代人は定型句に思考が汚染されています。婚活に限らず(SNSは特に酷いですが)世の中ゲームプレイヤーばかりです。定型句で思考すれば表面的には他人とうまく繋がれますが、そこにその人の尊厳(代替不可能性)はありません。

現代人の多くは、就活や婚活を経験した人なら特に、この「定型句による思考の汚染」を実感できるのではないでしょうか。本当に心がすり減って、どんどん自分の意思がわからなくなっていきますよね。

真実は、東北でゴッド石母田婆に「あんだら、大恋愛なんだな」と言われて救われます。婚活ゲームに汚染されていない、外の世界からの言葉です。この小説屈指の名シーンですね。

真実は「70点」という言葉に執着します。ゴッド石母田婆に「大恋愛なんだな」と言われた時でさえ、一度は「知り合ったのは婚活だし…」と否定しようとします。なかなかの囚われようです。

しかし、そこは世界の創造神・ゴッド石母田婆。往復ビンタのごとく優しい言葉を投げかけ真実を婚活ゲームのプレイヤーから解放します。外の規範で生きている石母田婆だからこそ出来た技かもしれません。

私も油断すると気が付かないうちに言葉の奴隷になっていたりします。そんな時に必要なのは、社会的な立場や役割とは関係のない「言葉の外・法の外・損得の外でシンクロ」できた仲間の存在なのです。

法の外に逃げろ ──ルールを守るだけで幸せになれるのか──

言葉の奴隷にはもうひとつ意味があります。それは言語でのコミュニケーションでしか他人と繋がった実感が持てないという意味です。言葉の奴隷の現代人は非言語的なコミュニケーションに鈍感です。

ゴッド石母田婆が本当にすごいのは真実にかけた言葉ではありません。「あんだら、大恋愛なんだな」の直前の描写をご覧下さい。

石母田の顔に浮かんでいたのは、びっくりするほど晴れやかな微笑みだった。いたわりでも、同情でもなく。皺だらけの小さな手が、真実の右手を摑む。摑んで、しっかり、両手で包む。

ここ、ヤバいですよね。ゴッド石母田婆が真実に本当に伝えたい気持ちはこっちなんですよ。私も考察にかこつけて、わざわざ言葉に置き換えて説明するなんて野暮なことはしませんよ。ええ。

「言葉にしないと伝わらない」とよく言われます。これは決して間違いではありません。しかしメラビアンの法則にもあるように「言葉を尽くしたところで伝わらない」ということも忘れてはいけません。

表情やボディーランゲージで、声のトーンで、触れ合いで、お互いの匂いで、私たちは言葉以外でもたくさんのコミュニケーションをしているのです。一緒に食事をするだけでも信頼関係が深まるらしいですよ。

真実は、ヨシノを始めとした東北の面々が自分を詮索しない「言葉の外の優しさ」にも救われたでしょう。そしてもちろん架とのセックスにも。言葉を超えた共鳴でしか救えない心があるということを忘れてはいけませんね。

「法の奴隷」とは、法律やルールを絶対視し、それに依存することです。まさに真実のことですね。法の奴隷は国家権力や同調圧力による強制力を望みます。真実みたいに強迫観念で強制力を錯覚したら末期です。

分かりやすい例は、去年福岡で担任が願書を出し忘れた結果、女子中学生が第一志望校を受験できなかった事件がありました。こんなの普通の感覚なら教育委員会に担任を処分させて、女子生徒は免責でしょう。

その後世間からの批判が集まって3週間も経ってから受験を許可する決定をします。いい大人が集まって3週間ですよ。このように法の奴隷は自分で考えたり判断する能力が劣化します。そして楽だから法に依存します。

これって陽子と真実の関係そのままですよね。では真実はどうやって法の奴隷から逃れることができたのでしょうか。東京に逃げたからか、東北に逃げたからか。どちらも大事なきっかけですが本質は別にあります。

先程の福岡願書事件の反対意見として「期限内に出した生徒との公平公正性」と言うものがあります。これは言葉の奴隷・法の奴隷の詭弁です。落ち度のない生徒を受験させることにも公平公正性があります。

法治国家ですから法の恣意的な運用は認められません。そのためには理性で感情をコントロールするという技術が必要不可欠です。法的安定性や予測可能性など感情的に法を変えられないようにする制約(知恵、工夫)もあります。

しかし理性にばかり気を取られて最後に残る良心すら失えば、それは自分たちの運命をコントロールする力の放棄になってしまうのです。自分たちの社会をどうしたいのかわからないのでは、親から自立できていない真実と一緒です。

期限後の願書を受理することで落ちることになる生徒もいるでしょう。まだ勉強不足だったという教訓になります。では落ち度のない生徒には何の教訓を得て欲しかったのでしょうか。慰謝料の取り方でも学ばせたかったのでしょうか。

なにもスピード違反しろとか脱税しろなんて言ってません。校長や教育委員会には教育者としての良心を持ってほしい、これから社会に出て私たちの仲間となって生きていく彼女を、トロッコの前に突き落とすなと言いたいのです。

理性的に感情がコントロールできると盲信している人は、形式的な正しさ(たとえば形式的平等)に偏ります。フロイトでいう超自我しかない状態です。それはただのルールの絶対視でしかなく依存に繋がります。

実質的な正しさ(たとえば実質的平等)を自分の力で選びとるためには、損得を超えて「人の役に立ちたい」という感情の動機づけが不可欠です。そして、それは実際に他人と深くつながって実感として体験しないと獲得できないのです。

真実は母に対して「こんなこと、言わせてごめん」と思いました。東北の人々に必要とされて「自分がいることに何か意味があるなんて、嬉しい」と思いました。そして架に「この景色を見せたい」と思いました。

東北での経験が特に大きいですが、他人と深く繋がることで自然と沸き上がってくる「実感のある感情」に気づけたときに、本当の意味で法の奴隷から逃げるための力を獲得したといえます。

なんだそんなことかと思いましたか? みなさんは損得を超えて守りたい仲間はいますか?自分の評価が下がったりリスクを抱えこむ覚悟はありますか?真実は自分という不審者を包み込んでくれた東北の人々を忘れることはないでしょう。

損得の外に逃げろ ──リスクを避ければ幸せになれるのか── ①

損得の奴隷とは、読んで字のごとく損得勘定の奴隷です。「コスパ」や「リスク回避」のような考え方も含まれます。本質はエセ個人主義の蔓延で、行き着く先は全ての人間のモノ化です。

「損得勘定」という言葉は、みなさん馴染み深く一見すると理解しやすそうです。しかし「損得」の捉え方は個人差があります。「損得勘定」の何がいけないのか混乱する人が多いでしょうから丁寧に説明します。

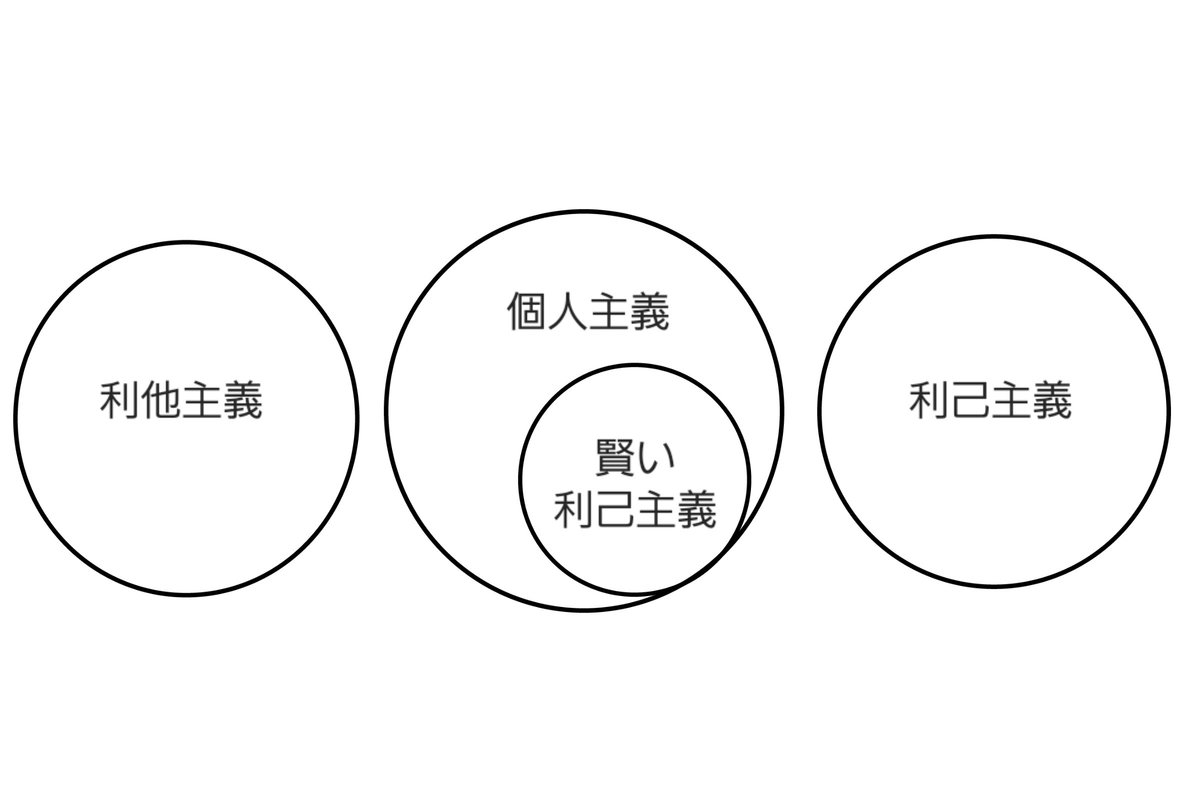

簡単に言うと「個人主義と利己主義は違う」ということです。「個人主義」とは「自分を大切にする」ことで他者の利益を無視するわけではありません。「利己主義」とは「自分だけ大切にする」ことで他者の利益は無視されるか打算の範囲でしか考慮されません。

と、この説明だけだとモヤっとしたり混乱する人が多いでしょう。予想される混乱の原因を整理してみます。まず、個人主義の中にも「利己的なタイプ」と「利他的なタイプ」が存在します。これが第一の混乱の原因です。

また、利己主義も「賢い利己主義(啓発された自己利益)」と「ただの利己主義(セルフィッシュネス)」に分けられます。前者は「結果的に他人の利益にもなる利己主義」で、後者は単なる「ジコチュー」です。これが第二の混乱の原因です。

そして「純粋な利他など存在するのか」というのが第三の混乱の原因です。人間の利他行動の多くは、何らかの報酬(善行を行ったという自己満足等)を期待していると考えると「結局それも広い意味で損得勘定じゃん」となります。

さらにややこしいのが、個人主義が根付いてるアメリカも経済格差、政治分断、SNSの影響などにより個人主義のバランスが崩れています。日本とアメリカを対比しても個人主義と利己主義の違いがなんなのかよくわからないのも混乱の原因でしょうか。

わかりにくいですよね。ではもう少しだけ損得の解像度をあげて考えてみましょう。利己と利他を4つにわけてみます。

① 利己的な利己・・・ 自分の利益のみを追求し、他者の利益には関心がない(もしくは犠牲にする)。

② 利己的な利他・・・他者に利益を与えるが、それは自分の利益のため。

③ 利他的な利他・・・ 他者の利益を追求し、自分の利益は考えない(もしくは価値観に基づく報酬のため)。

④ 利他的な利己・・・自分の利益を追求するが、その結果他人も幸せになった。

「賢い利己主義」と「ただの利己主義(この考察では単に「利己主義」と言うことにします。)」の違いは、利益の設定の違いです。長期的視野で他者への配慮があるのが「賢い利己主義」で、短期的視野で他者への配慮がないのが「利己主義」です。

上記の4分類にあてはめると、「①」と「②のうち短期的打算的なもの」が「利己主義」です。「賢い利己主義」は「④」と「②のうち長期的配慮的なもの」となるでしょうか。そして個人主義には「①~④の全て」が含まれるでしょう。

個人主義に「①」を含めたのは、アメリカでは「①利己的な利己」で財産を築いた場合でも、事後的に寄付など(フィランソロピー)を行うことで「④利他的な利己」であったことに修正可能だからです。

個人主義に「③」を含めたのは、ベンサムの「功利主義(最大多数の最大幸福)」や、ロールズの「公正としての正義」など、純粋な利他ではないのですが部分的に利他主義的要素が含まれるケースがあるからです。

ややこしいですねー。一応、全体を図にしておきます。とりあえず問題なのは「利己主義(セルフィッシュネス)」と思ってください。

日本で「他人への配慮」の話をしようとすると集団主義アレルギーの人に「同調圧力だ!社会主義者だ!」と怒られちゃいそうですよね。でも「他人という個人」を尊重できない人が「自分という個人」の尊重を訴えるって実はヘンテコなことなんです。

つまり日本人の個人主義は「他人という個人を無視する」ケースが多くみられるので、それはただの利己主義的な「損得の奴隷」だよということです。「損得の奴隷」になると他者は尊重すべき個人ではなく「リスク」でしかなくなります。

なんとなく「損得の奴隷」ってヤバそうだなって思えてきてもらえたでしょうか。そして悲しいことに現代人の私たちって自分たちが思っている以上に「利己主義的な損得」に汚染されているんですよ。

利己主義的な損得に汚染されると、「自己責任論」や「コスト・リスク回避思考」や「消費者マインド」が蔓延ります。他者は自分にとってリスクを抱える「モノ」でしかなくなり対立や孤立が進みます。

そして他人をモノ扱いすれば「社会も自分のことを同じように見てるに違いない」と思い込み、自分で自分をモノ化していってしまいます。そこに尊厳(代替不可能性)などあるはずありません。

次のセクションでは、私たちの思考がどれだけ利己主義的な損得に汚染されていてヘンテコな行動をしてしまっているかを具体例で説明します。そして真実はどのように「損得の奴隷」を抜け出したか考察します。

損得の外に逃げろ ──リスクを避ければ幸せになれるのか── ②

ここまで説明してもまだ「利己主義って悪じゃないよね」と思った方、正しいです。利己主義(セルフィッシュネス)もビジネス・スポーツ・学問など適切なルールのもとであれば競争や革新の促進に繋がり排斥されません。

また人間は本質的に利己的ですから「利他主義になるべきだ」と主張したいわけでもありません。利己という原動力があるからこそ「個人」という独立性や自立性や責任感が養われるという側面は大いにあります。

問題なのは「競争原理を過度に押し付ける利己(自己責任論)」や「競争原理や秩序を腐らせる利己(コスト・リスク回避思考)」「社会に対して無責任な利己(消費者マインド)」などの利己主義的な損得の無法地帯化です。

なかでも厄介なのが「コスト・リスク回避思考」でしょうか。日本の場合「安心」という利益を追求するあまり「不快」というコストや「不安」というリスクをゼロにしようとする損得勘定が蔓延っています。

「コスト・リスク回避思考」を正当化するために「自己責任論」や「消費者マインド」に陥ると言ってもいいかもしれません。「コスト・リスク回避思考」がいかにヘンテコな行動をもたらすのか見ていきましょう。

一番わかりやすいのがやはりSNSでしょう。自分と違う意見は「不快・不安」であるため徹底的に排除されないと「安心」できません。論破するためにきれい事を並べますが、ほとんどの動機は「不快・不安というコスト・リスク回避」です。建設的な議論にはなりません。

次にわかりやすいのはクレーマーでしょうか。「個人的な不快・不安の解消」が動機なのにも関わらず「みんなの代弁者」のように振舞いがちです。多くの人の不利益は無視されます。公園の廃止や、熊の駆除の抗議など頭を抱える事例が増えました。

陽子のような親の過干渉もそうでしょう。他の過干渉の例だと、子供同士のトラブルになんでもかんでも首をツッコむ親は「安心」と引替えに子供の問題解決能力を育てる機会を奪っています。(相手の親が出てきたら出ざるを得ないんでしょうけど。)

友人関係ではコスパや価値観の一致が優先されます。最近の若い人は本当に礼儀正しい人が多いですが相手に「不快感や不安感を与えたら友達になれない」という強迫観念の裏返しでもあるのかなと思います。面倒な相手は切って終わりです。

恋愛も「不快・不安」を回避したいあまり最初からチャレンジしません。もはや草食系にすらなれず草のように生きるか、ゲーム感覚で経験人数だけが増えていくのが関の山ではないでしょうか。打算で人を愛せるわけがありません。

挙げればキリがないですが、共通するのは「個人的な不快感・不安感」を回避するために「他人をリスクと看做す」ことでしょう。他人がリスクになってしまった瞬間に相手は「ヒト」ではなく「モノ」になり果てます。

いかがでしょうか。「損得の奴隷」は言い換えれば「コスト・リスク回避思考の奴隷」といっても過言ではないかもしれません。そして何度も言っているように「損得の奴隷」がもたらすのは深刻なヒトの「モノ化」病なのです。

婚活市場なんてもはや「市場」と堂々と言ってしまっています。婚活市場では当然のように他人や自分をスペックや点数に置き換え、プレイヤー同士のモノ化が推奨されます。そして「コスト・リスク回避思考」が蔓延します。

リスクゼロの結婚なんてあるはずないですから、いつまでもあるはずのない「安心」を探し求めます。そして「安心」が見つからないので必死に相手や自分をスペックに分解して分析します。モノ化の負のループです。

では「損得の奴隷」から逃れるにはどうすればいいでしょうか。他人や自分のモノ化をやめればいいんです。とはいえ現代人は無意識にヒトのモノ化が染みついてしまっていて簡単ではないかもしれませんが。

社会の外に逃げろ ──モノになったら尊厳は守れない──

「自分へのご褒美」や「自己肯定感」なんて言葉は無意識のモノ化のいい例でしょう。90年代くらいから企業マーケティングに影響されて「自分へのご褒美」という表現が一般化しました。同じ頃から「自己肯定感」なんて言葉も流行り出します。

昔から「ちょっと奮発しちゃおう/贅沢しちゃおう」とか消費の言い訳みたいな文化はありました。「自信を持とう/気にしないでおこう」という成長への葛藤もありました。違いは主体性が能動的か受動的かという点です。

本来「ご褒美」や「肯定」とは他者から与えられるものです。露骨に「他者からの評価」「他者からの報酬」という意味合いが強い言葉になっています。パートナーから「家事のご褒美をあげる」とか言われたら「は?何様?」となりませんか?

一部のSM好きは置いといて、もし不快感を感じるとしたらそれは「モノ」として扱われているからです。そして他人にされたら不快なモノ扱いを知らず知らずのうちに自分で自分にしてしまっているんですよ。

これは「自分へのご褒美」や「自己肯定感」という言葉を使っている人を馬鹿にしたいわけではありません。現代人は自分を利益で誘導しないと自分を動かせないほど切実なモノ化に苦しんでいるのでしょう。

どうでしょうか。「自分へのご褒美」や「自己肯定感」という言葉が、尊厳を奪われた現代人の心のSOSに思えてきませんか。もはや「モノとしてでもいいから褒められたい」なんて逼迫した人もいるでしょう。

さてようやく真実の話に戻りますが彼女は「架が70点と言っていた」と美奈子にチクられブチ切れます。「損得の奴隷」にもまんまとハマっています。

殺してやりたい。

七十点を、この人が私につけたという。

個人的にゴッド石母田婆の「あんだら、大恋愛なんだな」につぐ、お気に入りの名シーンです。美奈子の腐ったジャーナリズム精神のような加害性にはF**Kでしたが、美奈子なんて殺してやる価値すらありません。

しかし架、お前は別だ。と言わんばかりのこの愛憎ですよ。もうこれ、尊厳を踏みにじられた現代人の心の叫びですよね。自分をモノ扱いしたヤツなんてね「殺してやりたい」んですよ。そうでしょ、みなさん。

ですが思い出してください。「バカと言われたらバカなのか問題」を。真実はけっして「モノ」でも「70点」でもありません。結局「言葉の奴隷・法の奴隷・損得の奴隷」に囚われている限り本当の尊厳なんて獲得できないんですよ。

宮台先生曰く「言葉の奴隷・法の奴隷・損得の奴隷」はだいたい併発するらしいです。真実は「70点」という言葉に執着し、人を点数化する婚活ゲームのルールに囚われ、「70点」というモノ化に傷つきました。

ヒトのモノ化を引き起こすのは「損得の奴隷」だけでなく「言葉の奴隷」や「法の奴隷」でも起きます。モノ化=代替可能なコマ化=尊厳の喪失です。尊厳とは個人のかけがえなさ(代替不可能性)と思ってもらって結構です。

宮台先生は「社会=言葉・法・損得」とも言っています。社会の外(言外・法外・損得外)でエネルギー(尊厳)をチャージ(回復)して社会を仮初の姿で生きて、エネルギーが枯渇したらまた社会の外でチャージするんだと。

社会の中で得られるものなんて代替可能なモノとしての価値しかありません。モノとしての評価を自分の尊厳と勘違いしてしまうと、真実のように深く傷ついてしまうわけですね。

私も仕事で部下に「あなたのやり方間違ってるよ」と指摘して「尊厳を踏みにじられた!」なんて言われたら頭を抱えるしかないので、真実を完全に擁護できるわけではありません。

しかし、本能的に架に「社会の外に連れ出して助けてほしい」という思いもあったのでしょう。そんな真実の絶望と痛みには心の底から同情します。なので、やはり架は死刑でいいでしょう。

真実が出した答え

さて、真実は「損得の奴隷」をどう克服したかですが、「言葉の奴隷」と「法の奴隷」の時とパターンは同じです。「東北の人々とシンクロしたことで架をモノではなく人として向き合った」ということです。

最後に真実は「七十点って言ったことは、否定しない?」と確認こそしましたが「じゃあ今は何点?」とは聞くことはありませんでした。架も「百点だから」なんて言いません。2人が結婚したい相手はモノじゃないんですから。

真実が偉いなと思ったのは母・陽子を責めなかったことです。傲慢の定義のところで「個人では抗えないほどの権利の侵害が伴えば『いじめ』」と書きましたが、ちゃんと抗って「ケンカ」にしてあげました。

これは陽子も真の意味で救済されたでしょう。陽子自身は救済された自覚なくプリプリしてるでしょうけど。子供の頃の教育なんて本当は抗えないんですよ。でも自分の人生を取り戻したかったら戦うしかないですもんね。

「いじめ」と「ケンカ」の差は「個人で抗える意思と能力があるか」という書き方をしましたが「だからいじめられてる奴は自己責任だ!」と主張したいわけではありません。いじめる奴はだいたい狡猾に「意思と能力」を奪ってきます。

その他にも人には様々な理由でどう頑張っても抗えない時というのがあります。それは決して能力が劣っているということではないので、もし今いじめに悩んでる人がいたら堂々と逃げてください。なりふりかまわず、真実のように。

もし真実のように物理的に逃げられないのであれば、小説でも漫画でも音楽でもフィクションの世界に逃げ込んで自分を守ってください。そしていつかクソみたいな社会を一緒に生きてくれる仲間を見つけてくださいね。

最後に「真実は本当に自立したのか?」という話をして真実編を終わりにしたいと思います。

真実は完全に自立したわけではないでしょう。社会の外に出て尊厳を回復してとりあえず自律した(自分で考えて選んだ)といったところでしょうか。自立(自分で主体的に生きていく)のスタートラインに立ったと言ってもいいでしょう。

辻村先生の「善良さ」ではないですが思考停止しちゃうと主体性がなくなるので、結局自律して(考えて選んで)自立して(主体的に生きて責任とって)失敗したらまた自律して…っていう繰り返しの中にしか「真の自立」はないのかもしれません。

きっと真実は、これからも予測できない未来を受け入れながら、自分で考え、自分で選択し、自分の責任で行動していくんだろうなと思わせてくれる素晴らしいラストだったと思います。トライアンドエラーで頑張っていって欲しいものですね。

架は善良さとどう向き合ったのか

空気の外に逃げろ ──空気を読むだけで幸せになれるのか──

架も方法論としては「言葉の外・法の外・損得の外に出て真実という一人の人間と向き合った」ってことなので駆け足で片づけます。架の「善良さ」は何かと言われれば、強いて言えば「空気の奴隷」なのではと推察します。

「空気」とは「集団や社会における暗黙のルールや無言の圧力」のことです。山本七平という評論家が発明(発見)して、宮台先生の師匠である小室直樹先生が学問として整理・発展させました。

余談ですが、小室先生の学説をもの凄ーくざっくり説明しておきます。

「日本は民主主義を制度として受け入れたが、それは『空気』による一時的な適応であり、根本的な民主主義のエートス(責任ある個人の形成)が欠如している。責任ある個人が育たないのもまた『空気の支配』が原因であり、このままでは利己主義の蔓延する無秩序社会に突入して民主化に失敗する。(意訳)」

といったものです。40年以上前からこんなことを訴えていたのだから驚きです。ちなみに小室先生はソ連崩壊を崩壊の10年前に予言して一躍有名になりました。どうでしょうか、小室先生の予言通りの日本になってきているのではないでしょうか。

小室先生が凄かったのは、そのカバーする学問領域の広さと、数学的手法の重要性を強調して論理的な分析を重視したことです。社会科学の議論がしばしば感情やイデオロギーに左右されることを批判してました。もう亡くなられてしまいましたけどね。

宮台先生は小室先生の意志を引き継いで「言外、法外、損得外を恐れてるヘタレはクズ」などと口汚く煽りながらも(それこそ真実が立ち直るきっかけが架への殺意だったように)民主化に失敗しかけている中で孤立する日本人を救おうと戦っておられます。

もし興味を持っていただけたら、ご本人達の著書も読んでいただけたら幸いです。話が逸れました。架に戻します。

もはや「KY」は死語ですが、いまだに「空気を読む」とか「空気を読めない」とか現役でバンバン使われますよね。日本人にとって「空気」とは目に見えない「法」であり、無意識に染みついた「生き方のクセ」です。

なので「法の奴隷」を「空気の奴隷」と読み替えてもらってもいいですし、「言葉の奴隷・法の奴隷・損得の奴隷」から抜け出せない原因の「善良さ」以外のもうひとつの理由が「空気の奴隷」であるからと思ってもらってかまいません。

とにかく架は、いい大学を出て、勝ち組の友達がいて、自身も親の会社を引き継いで、外車に乗って…主体性がありそうなのに、結婚に関しては主体性を感じられないのは「空気の奴隷」だったからじゃないかと推察したわけです。

空気を読んでバランス感覚よく生きてきたので受験や就職、恋愛経験については一見して人並以上に成功しているように見えます。しかし、みなさんも読んでて思いませんでしたか?架よ、なんでやねんと。

「いや、ストーカーが部屋にいるなんて問答無用で警察だろ」とか「元カノと付き合ってた時に何を学んだんだ」とか「お前本当に真実と2年間も付き合ってたんか」とか「美奈子が真実を見下したときに怒って守ってあげろよ」とか。

空気を読んでバランス良く生きることが彼のルールだとしたら納得です。普通結婚まで考えるような元カノがいたなら、なんでそれがわからないんだってことも、空気とバランスしか気にしてこなかったんだなと。

私は架と同世代の同性なので気持ちはわかっちゃうんですけどね。ツメコミ教育とユトリ教育に挟まれて、必死に社会の空気を読むしか生きる術がなかったよなぁと。世代の問題ではないのかもしれませんが。

空気を読んで社会に過剰適応しようとしすぎると主体性が失われます。そうすると本人は主体的に生きているつもりなのに他人からは「ボーっと生きてる」「世間知らず」「鈍感」なんて言われがちです。

まさに架や真実や、私たちのことですね。もはや社会の構造的な問題なのでどこまでを自己責任とするかが非常に難しい問題です。克服の大変さがわかる分、架も真実もよく頑張ったと褒めてやりたいです。

と~は~い~え~(粗品風)

架はいろんな人を(会う直前まで)ナメます。マダム小野里を田舎の結婚相談所のおばちゃんだろうとナメて、真実の見合い相手をナメて、田舎のショッピングモールの人々をナメて…基本他人をナチュラルにナメています。

そして何より、架が一番ナメてたのは真実だったんじゃないかと思うんですよ、私。やはり架を褒めてやるのは一旦中止です。架が出した答えを見てから考えましょう。

架が出した答え

架がどうやって「言葉の外・法の外・損得の外」に出れたか。「空気の奴隷」から逃れられたのかは、かなりシンプルでわかりやすいです。架は「ナメてた人たち全員から傲慢さをぶん殴られて」気づいたのです。

マダム小野里にぶん殴られ、恵にぶん殴られ、希実にぶん殴られ、金居にぶん殴られ、花垣にぶん殴られます。自分と同じ価値観だと思っていた美奈子や母親にもぶん殴られます。そして最後に真実に失踪されます。

自分がこれまで常識だと信じて疑っていなかったものの外に無理やり引っ張り出されます。そしてようやく(自分や他人の記憶の中の)真実と向き合い、その時々の言葉の外にあった真実の気持ちを想像します。

自分のポジション取りばかりを気にして、真実の優先順位をおろそかにしたうえ、美奈子に唆されて「元カノは100点だったかも」とか思いかけた時は、チャゲアスの『YAH YAH YAH』でも流しながら殴りに行こうかと思ったくらいでした。

しかしなんとか真人間に戻った架が偉かったのは、失踪した真実ひとりを非難させないように自分も共犯になったことです。陽子に「僕たちの問題なんです。申し訳ない」と言い切りました。友達とも距離を置く決心をしたことでしょう(たぶん)。

真実が失踪中の架の様子は描かれていませんが、結婚式場のキャンセルをせず、真実に余計な追撃をせず待ち続けたのには覚悟を感じられました。真実に会う時も手土産を持ってくるくらいのキマリっぷりです。

架ばかりディスっても不公平なんで、真実もディスっときます。真実も架と同じくらい鈍感だし人をナメてるところありますよね。「真実に都合よすぎない?」とか「え、許されちゃうんだ」と思った人もいるのではないでしょうか。

そして、どうして架が真実を許せたのか、わからない人もいるのではないでしょうか。婚約者に逃げられ大恥をかいた架はどうしたら許せたかといえば、とても簡単なことです。真実を心の底から尊敬したってだけです。

「真実に尊敬できる要素なんてある?」と思った方、言葉の内・法の内・損得の内に囚われすぎているかもしれません。あるんですよ、言葉の外・法の外・損得の外に出た者だけが手に入れられる圧倒的な尊敬というものが。

真実には「この人は鈍感なんだ」と評されてしまった架ですが、私には「もう絶対に真実を裏切らない」という強い覚悟のようなものが感じられました。失踪中に何があったのかも無理に聞いてないのだろうと思います。

結局は鈍感同士の似た者夫婦というオチでしたね。結婚後もお互いに自分の鈍感さは棚に上げて、小さな宗教戦争という名の夫婦喧嘩をしたりなんかして、なんだかんだうまくやっていってほしいなと思います。

でも社会の外で繋がることができたであろう2人は、社会の中でしか繋がれない夫婦のような、目を覆うような争いにはならないのだろうなという気はしますけどね。お互いに尊敬できてるのがわかりますから。

お互いに許しているのだからこれ以上は他人が口を挟むのは野暮ですね。落語風にオチをつけるならば「夫婦喧嘩は犬も食わない」と言ったところでしょうか。めでたしめでたし。

おわりに

ここまで読んでくれた方がいたら本当にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。とりあえず長すぎますよねすみません。

辻村式自立メソッドを分析するときに「これは宮台先生を補助線にすれば説得力も出るしいいのではないか」と閃いたのでやってみたのですが、それが地獄の始まりでした。

当初は8,000字くらいで終わらせるつもりが25,000字を超えてしまいました……頑張って削ったんですが私のディレクション能力ではこれが限界です。文章って自分の執着が出ちゃいますよね。トホホ

とはいえ「この本は名著だ」と本気で思いましたし、「どれくらい名著かちゃんと誰にでもわかる形にしなければ!たかが小説でしょ、なんて言わせない!」という謎の使命感に襲われてしまったのも事実です。

「善良さ」という概念の大発明も凄かったですし、他人の傲慢と善良を否定しないのも痺れました。真実と架の自立に至るまでの過程も「これなら本当に自立したと思えるな」という十分な描写がなされているのも圧巻でした。

何より凄いのが、この内容を2025年時点で100万人以上に読ませているということです。もっと説教臭い啓発本なら100万部も売れなかったのではないでしょうか。エンタメ小説家の影響力の行使とは凄まじいものがありますね。

せっかく小説形式で読者に余白を与えてるものを、押し付けがましい解釈で考察してしまって、気分を害した方がいましたら本当にすみませんでした。でもおかげで私自身の思考の整理もだいぶできました。

私が汲み取れていない辻村先生のアイデアもたくさんあるだろうと思います。また宮台先生や小室先生の提言についても、私なりの意訳が多分に含まれています。「私はこんな読み方をしましたよ」程度に受け取って貰えたら幸いです。

ちなみに、せっかく真実が処女、架が恋愛経験のあるアラフォーなんて設定なんだから、耕太郎と真実が浮気して、バレて、真実と架がそれを乗り越えるなんて展開もありかな。なんて思いましたがさすがにそれはなかったですね。

とはいえ辻村・宮台メソッドは「社会の外でシンクロする」ことですから、恋人との性愛なんて本当なら一番うってつけだと思うんですけど。今はセックスも国家権力に介入して貰わないとまともにできない利己主義時代だから無理なんですかね。

みなさん、ちゃんと相手の目を見てセックスしてますか? 見れない人多いらしいですよ。「セックスと尊敬だけで夫婦できりゃ世話ねーわ!」というお叱りも受けそうですけど。人と繋がるいい練習になるよ、ということで許してください。

「そんな相手いねーよ!」という人は自分の街から離れた場所に行きつけのBARをつくるなんてものアリだと思います。普段は違う規範で生きている仲間が、お互いねぎらったり喧嘩したり仲直りしたりする経験も「社会の外のシンクロ」です。

でもやっぱり一番は結婚するパートナーと深く繋がることですかね。なんだか近頃は恋愛や結婚どころじゃなく、生き延びるのに精一杯な世の中になっている気もしますけど。だからこそ共に生きてくれるパートナーは必要なのかもしれません。

これで考察および感想は終わりです。

普段は音楽メインの記事を書かせてもらっているので最後は曲で締めさせていただきたいと思います。

架と真実の門出に、そして婚活を頑張る全ての人にエールを込めて。

東京スカパラダイスオーケストラで「サファイアの星」

それではまた次回!