2020年からの新しい学力

著者の石川一郎先生はかえつ有明中高、香里ヌヴェール学院などで校長、学院長を務め、今は聖ドミニコ学園でカリキュラムマネージャーを務めています。私は直接お話したことはないのですが、セミナーなどは聞いたことがあり、比較的身近に感じている方です。今回積読(つんどく)になっていた彼の本を読んでみました。

以下AMAZONより引用

「AI」「グローバル化」「教育改革」

予測できない未来に必須の「学力」とは?

●「テストで点数さえ取っていれば何とかなる…」の間違い

●教育現場の迷走とふりまわされる子どもたち

●3人に1人が問題文を理解できていない

●教育改革を阻むのは、保護者であるあなた自身

●子どもを伸ばす教師とダメにする教師

●20年後に残る仕事とそのために必要な学力

●子どもが身につけるべき3つのこと

2020年の大学入試制度改革の根底には、文科省による「知識の活用」を目指す大規模な教育改革が存在する。

しかし、新しい教育体制にすべての子どもがスムーズに対応できるとは限らない。

予想されるのが、これまで中間層にいる子どもたちが陥る学力危機である。

教育制度改革によって直面する問題とはなにか。

教育現場の実情を踏まえて、それにいかに対応していくべきかについて論じていく。

『2020年』は教育業界にとって大きな転換期になる予定でした。(コロナとは関係ありません)

2020年は教育改革の年と言われており、以下の3つの点で日本の教育が大きく変わる予定でした。

①新学習指導要領の導入

②英語教育改革

③大学入試改革

これまでに何度も書いてきていますが、日本の教育は明治時代に学制(日本最初の教育法令)が発せられてから約150年変わっていないと言われています。情報革命が起き、グローバル化が進んだ今、教育の在り方も変えなければいけません。それゆえの教育改革です。(遅きに失した感はぬぐえませんが、それでも国が教育を変えようとしていることは評価できます)

著者は2019年に本書を執筆しているので、実際に2020年の改革がどういう結末になったかを知りません。(その結末については最後に書きたいと思います)

本書では、これからの時代を生きていく上で必要な「学力」とは、簡単に言うと「思考力」であると定義しています。

日本では長い間、(そして今でも)一生懸命勉強して、いい大学に入ることが教育の最終目標とされていました。しかし、そもそも「いい大学に入って、いい会社に就職することで幸せになれる」という方程式は社会情勢の劇的な変化により、オワコンになりつつあります。ゆえに、子どもたちに求められる真の学力もこれまでとは大きく変わり、これまでの学び方や教え方がもう通用しなくなります。

では、どんな学び方や教え方をしていけばいいのか。その方向性を示してくれるのが、本書でも掲載されている首都圏模試センターの「思考コード」です。

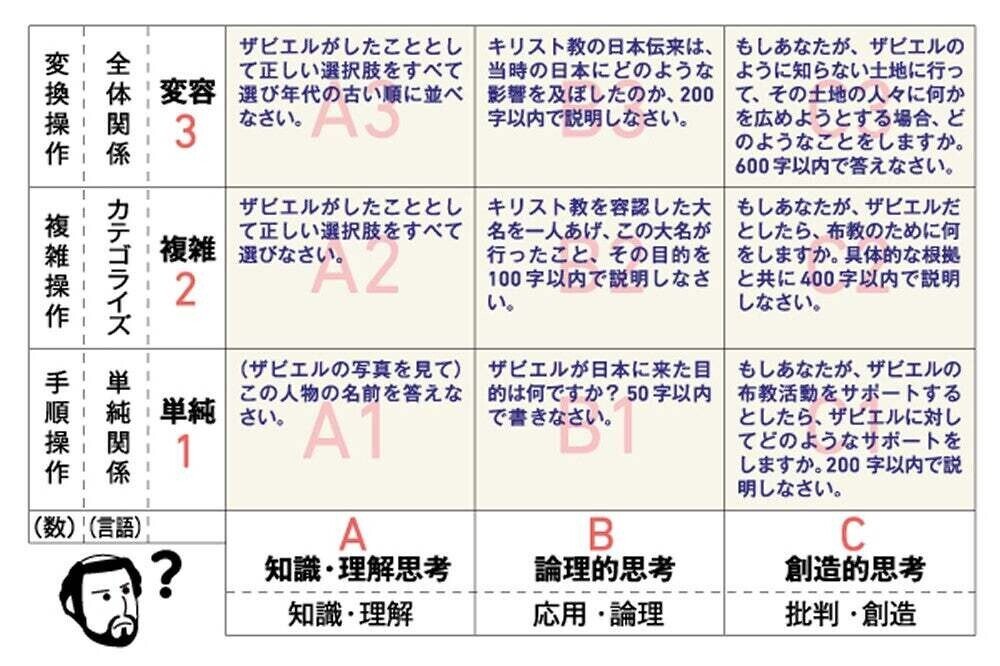

首都圏模試センターとは中学受験向けの模擬試験を運営しており、私もこれまでに数回インタビューを受けたことがあります。彼らは「ブルーム・タキソノミー」を参考に、以下の3×3の表を考案して、中学入試問題の分析・分類や問題作成に使っています。

「ブルーム・タキソノミー」(Bloom's Taxonomy)とは、教育関係者なら一度は聞いたことがあると思うのですが、1956年にアメリカの著名な教育学者ブルームが開発した「分類学」を表します。

ブルームの教育目標は、以下のように①知識、②理解、③応用、④分析、⑤評価、⑥創造という順で低レベルから高レベルに、単純から複雑になっていきます。

つまり、物事はこの順序で教えるべきであり、学習の到達度も①~⑥のどこまでできているかを見ればよいということです。

ちなみに「ブルーム・タキソノミー」をもとにした「思考コード」は我々の学校も各科目でシラバスを作成する際に採用をしております。

これまでの従来型の教育では、思考コードのA軸でA1⇒A2⇒A3と上がっていくだけで、領域Aだけにとどまっていました。しかし、現代の教育では、その「知識・理解」を「応用・論理」につなげていかなければならないですし、その先の「批判・創造」までたどり着けるようにしていければ、VUCAと呼ばれる不確実性に溢れた時代においてもたくましく生きていけることができるはずです。

授業を受ける生徒にとっても、A1⇒A2⇒A3と暗記する量を増やしていくだけより、A⇒B⇒Cと横軸に進む方が、いろいろな力がついてポジティブに学習に取り組めるはずです。

ちなみに↑は「フランシスコ・ザビエル」を授業で扱うときに「思考コード」を当てはめた例となります。イメージがわきますでしょうか。

このように21世紀の教育は今までのような知識偏重の教育ではなく、ロジカルに、そしてクリエイティブに思考ができる子どもたちを育てていかなければならないのです。

それでは、2020年教育改革の3本柱①新学習指導要領の導入、②英語教育改革、③大学入試改革を2021年の今振り返ってみたいと思います。

①新学習指導要領の導入

「学習指導要領」とは、どの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるように定められた、カリキュラムを編成する際の基準です。

新しい学習指導要領では、以下の3つの資質・能力を育むことを目指しています。

【新しい学習指導要領の3本柱】

①実際の社会や社会の中で生きて働く「知識及び技能」

②未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力等」

③学んだことを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」

これらの上記の能力やスキルを育む有効な手段として『アクティブ・ラーニング』がすでに施策として打ち出されており、今教育界は空前のアクティブラーニング・ブームが来ています。(「ブーム」で終わってはいけないのですが・・・)

新学習指導要領の実践については、これからいろいろな事例が上がってくると思うのですが、方向性としてはとても良いものだと思うので、あとは現場がしっかりとそれを理解し、実践できるのかが教育改革の大きなポイントになると思います。

②英語教育改革

自分は英語教師なので、この英語教育改革には当然期待をしておりました。ただ、残念ながらここまでその英語教育改革はうまく行っておりません。

改革の具体的な中身は以下のようなものです。

・小学3・4年生で「外国語活動」を実施

・小学5・6年生で教科としての「英語」がスタート

・中・高では英語授業が基本

・大学入学共通テストにおける「4技能評価」の導入

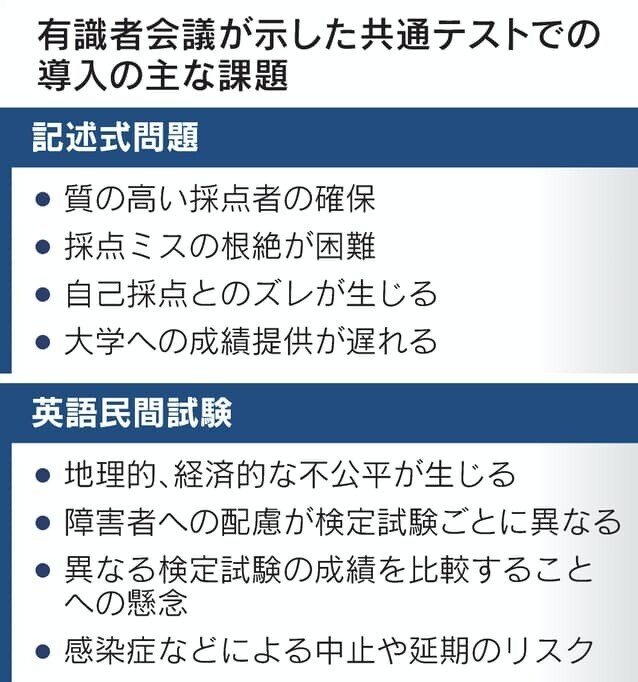

私は高校教師なので、4番目の「大学入学共通テストにおける「4技能評価」の導入」に一番注目をしていましたが、大変残念なことに見事に頓挫しました。

ご存知の方もいるかと思いますが、文科省は大学入試において生徒の4技能を測る手段として民間の英語検定試験を選びました。それが一定の業者に忖度がないようにということで、英検、TOEFL、IELTS、TOEICなどの試験を受験生に半強制的に受けさせ、それを受験で使うという施策でしたが、アイディア自体は悪くなかったものの、受験生の公平性という点に関しては著しく問題がありました。

例えば、都心に住む子と地方に住む子では受験の機会において明らかな差が生じることや家庭の経済状況によって受けられる試験が変わってくるなどのことが問題として挙げれらます。追い打ちをかけるように萩生田文科省大臣(当時)の「身の丈発言」が英語入試改革のとどめを刺した感じになりました。

③大学入試改革

上記の英語入試改革と合わせて大学入試改革の2枚看板とされたのが、大学入学共通テストにおける記述式問題の導入でした。

旧センター試験はすべてがマーク式の問題だったのに対して、生徒たちの思考力を測る問題として記述式問題の導入が決まっていましたが、これも採点の公平性が担保できないなどの理由であえなく頓挫しました。(以下日経より抜粋)

日本の教育者たちの多くはこの大学入試改革に期待をしていました。なぜなら、大学入試が変わることで、中高の教育、ひいては小学校の教育も変わる可能性が多分にあったからです。

例えば、英語で言えば、これまで読解や文法ばかりが大学入試で出題されてきたので、英語教育もそのように偏ったものになり、今に至ります。しかし、本来英語は言語であり、「読む・書く・聞く・話す」の4技能をバランスよく修得し、コミュニケーションツールとして使うべきものです。なので、入試で4技能が必要となれば、必然的に学校でもそのような授業が展開され、生徒たちの英語力は上がるはずです。

同様に、入試において、思考力を試すような問題が増えることで、授業も知識偏重のものからの脱却が図りやすくなります。

誤解のないようにしておきたいのは、今回の英語教育改革、大学入試改革はすべてが失敗というわけではありません。英語教育は、今間違いなく大きなうねりを上げて良い方向に変わってきていますし、大学入試も知識の定着だけを測るような問題は以前に比べて明らかに減ってきています。

それでも、今回の改革の失敗に対しては失望しかありません。合わせて、コロナの影響でスピード感を持って進むと思われた「GIGAスクール構想」も結局遅々として進んでおらず(タブレットを一人一台配るところまでは来たが、その先が全く進んでいない)、この国の教育に対して悲壮感しかありません。

そんな状況ではありますが、自分が信じる教育を目の前の子供たちに実践し、そして多くの先生方と手を組んで、日本の教育を変えたいという気持ちは変わりません。日々精進していこうと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。