鬼速PDCA

ビジネス書も読みます。学校という非常に狭い世界で働いているので、世の中の動きやビジネス界の常識などには常に注意を払っています。

おそらくビジネスマンであれば、PDCAを聞いたことがない人はいないと思いますが、PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の頭文字を取ったもので、継続的に品質を管理するための手法です。本書ではAをActではなくAdjust(改善・調整)と定義しています。

PDCAは何もビジネスだけでなく、スポーツや日常生活などどんな場面でも活用できるスキルです。もちろん教育現場でもPDCAは不可欠で、教師も生徒もいろいろな場面でPDCAを回していると言えます。

そのPDCAを鬼のような速度で回し、大手証券会社時代やプライベートバンカー時代に数々の最年少記録をたたき出し、現在株式会社ZUUという会社の代表取締役社長兼CEOを務め、世界一の企業を作ろうとしているのが作者の富田和成氏です。

ちなみに私も仕事でPDCAサイクルを活用することがありますが、PとDはできるけど、なかなかCとAに手が回らず、PDで終わってしまうことが多いように感じます。この本を読んで改めて、CAの重要性に気づくとともに、それしっかりと回すことで、自らの生産性を上げたいと思いました。(現段階でPDCAもちゃんと実践できていないので、まずはそれらをしっかりと回し、それができるようになったら鬼速で回していければよいという結論にたどり着きました)

Plan

まずPlanの段階で目標を設定しなくてはなりませんが、ここではビジネス業界はよく聞くKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)という言葉が使われています。KGIを決定するポイントとしては、①期日を決める、②定量化する、③具体的にする、という3点が挙げられています。

例えば「痩せたい⇒体脂肪20%未満」「わが子に好かれたい⇒週3回一緒にお風呂に入る」などです。

そしてその後、KGIに対して現状とのギャップを洗い出すことが必要となります。その上で課題をKPI化します。KPIとはKey Performance Indicator(重要業績評価指標)の頭文字を取ったもので、KGIを設定するために存在する課題に対する具体的な行動目標です。

例えば営業マンだったら、新規開拓案件の成約数を3ヶ月後には、1か月で10件にするというKGIがあったとして、現状一日3件しか取れないアポイントメントを一日6件にするというのがKPIにあたります。

私だったら、中学三年生を全員英検準2級に合格させることをKGIだとした場合毎週単語テストを行い、得点率を90%にするというのがKPIにあたりそうです。

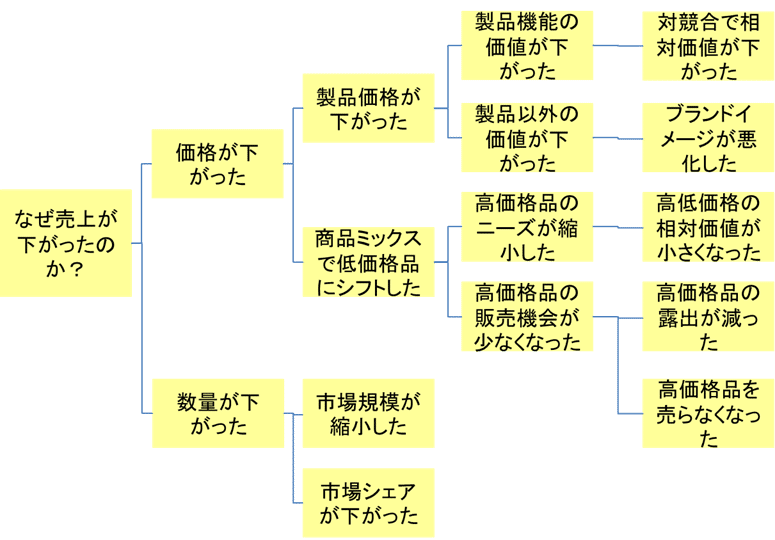

ちなみに課題を洗い出す際にはロジックツリーを使うとよいそうです。

ここまでがPlanで、次にDoです。

Do

Doをする場合は優先順位が重要とのことです。①インパクト、②時間、③気軽さ、の優先順位ですることを決定し、その期限を設定します。

Doの段階ではタイムマネジメントが重要になりますが、タイムマネジメントの3大原則は、①行動内容を入れ替える。②(所有)時間を圧縮する、③やらないことを決める(捨てる)、だそうです。また、タイムマネジメントには下記の重要・緊急マトリクスも重宝するとのことです。

PとDが済んだら、Checkになりますが、既述のとおり個人的にはここが鬼門です。なぜならPDと来たら、またほかのPDが走り出してしまうからです。そこで最初のPDをしっかりCheckすることで、一つ一つの成果を高めていければと思います。

Check

本書で提案されているCheckの段階では、KGI(ゴールの達成率)、KPI(サブゴールの達成率)、そしてKDI(Key Do Indicator:行動計画の達成率)の3つをチェックします。

目標が達成できていなかった場合は、その要因をしっかりと検証しなければいけませんが、やはりここでもロジックツリーが役立ちます。

引用元:https://www.nsspirt-cashf2.com/entry/2018/12/23/297/

上記のロジックツリーはこちらのサイトより引用させていただきました。セーシンさん、ありがとうございました。

ちなみにKPIが実行できていなかった場合は以下の4つの要因が考えられるそうです。

①行動できていない

②行動できていたが不十分だった

③想定していた課題がまだあった

④仮説で立てた因果関係が間違っていた

最後にAct(Adjust)です。

Act(Adjust)

Checkの段階でKPIが達成できない理由がわかったら、その解決案を練っていきます。上記のKGI、KPI、KDIを調整し、またPlanをやり直す、またはPlanを飛ばして、2週目のDoを実践する、ということになります。

というわけで、今回はこの上なくビジネススキル的な話になってしまいましたが、既述のとおり私のような教員でも適応できる部分はたくさんあります。日々の授業から生徒との交流、そして行事の運営、ひいてはリーダーとしての組織運営に至るまでこのPDCAサイクルは役に立つどころか必須であるとも言えます。

教員はサラリーマンのようにわかりやすく数字で成果が求められることはほとんどありませんが、それでも生産性を上げて、成果(子供の成功)を上げていかなければいけないことには変わりありません。そういう意味では自分もバリバリ仕事のできるサラリーマンのように自分のスキルを上げて、周りの人たち(同僚や生徒)をハッピーにしていきたいと思ったのでした。