vol.2 プロデュース型マネジメントの第1歩:まずは心理的安全性の高い職場をつくる

皆さま、おはようございます!株式会社Tobe-Ruの戸澤です。

今回は前回に引き続き、プロデュース型マネジメントを創造するために、社員さんが会社のことを「知りたくなるだけの環境づくり」についてお伝えしていきましょう。

具体的には「心理的安全性の高い職場をつくる」のテーマに絞ってご紹介して参ります。

▼心理的安全性って何?

心理的安全性とは、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態のことを表します。

心理的安全性に関する研究は各機関や企業が行っており、パフォーマンスを高めるという検証結果が出ています。

Googleが効果的なチームのステップとして

①心理的安全性

チームメンバーがリスクを取ることを安全だと感じ

お互いに対して弱い部分もさらけ出すことができる

②相互信頼

チームメンバーが他のメンバーが仕事を高いクオリティで

時間内に仕上げてくれると感じている

③構造と明確さ

チームの役割、計画、目標が明確になっている

④仕事の意味

チームメンバーは仕事が自分にとって意味があると感じている

⑤インパクト

チームメンバーは自分の仕事について、意義があり、

良い変化を生むものだと思っている

このような5段階のステップを提唱しています。

どのようなマネジメント施策をやったり、労働環境を改善したとしても、会社ー社員間での信頼関係が築けていないと、宝の持ち腐れになってしまいます。

社員が

・会社の目指す方向を知りたい!

・自分が目指す社内の役割とは?目指すべき努力目標は?

・自らのキャリアや課題を相談したい!

このようなマインドになるためには、信頼関係が必要であり、その信頼関係を支える心理的安全性の高い職場環境の基盤創りが大切なのです。

▼心理的安全性が低い場合の5つの恐怖

心理的安全性が低いと、必要最低限度の能力しか発揮することができず、潜在的な能力や知見がアウトプットされることがありません。

よく心理的安全性の低い現場で見受けられる5つの事象が以下の通りです。

このような言動を直接的にかけることは少ないかもしれませんが、内心で思っていることで社員には伝わります。

5番目の「業務負荷の恐怖」はポジティブは唯一ポジティブな恐怖ですが、

アイディアを出したい

↓

自分が発信することで、自分の業務負担が大きくなり

結果、自分で自分の首を絞めることになる…

↓

やっぱりアイディアを出すのはやめよう

みたいなことも社員からするとよくあることです。

これも立派な心理的安全性の低さによるものです。

このような5つの恐怖が多いと、会社を知ろうとすること、自分自身を自己開示することへの行動が停止してしまいます。

そうなると、結果的に

・職場環境に依存する

・労働条件に見合うかどうか

・ライスワークとして仕事を捉える

このようなモチベーションを上げる機会を失ってしまいます。

心理的安全性を高めることは、どのようなカルチャーを作るにしても不可欠な要素と言えるでしょう。

▼実は「会議」は心理的安全性が低い!

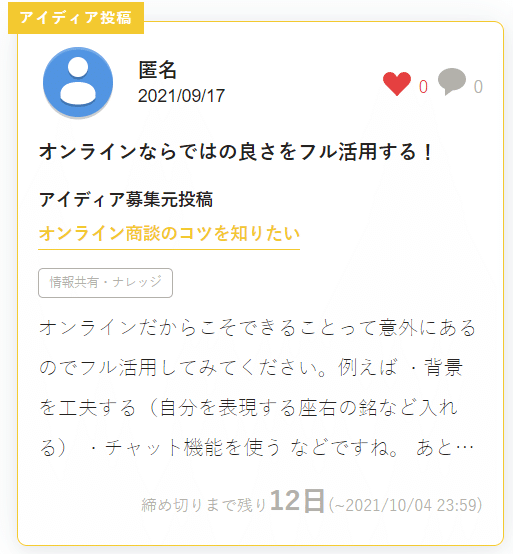

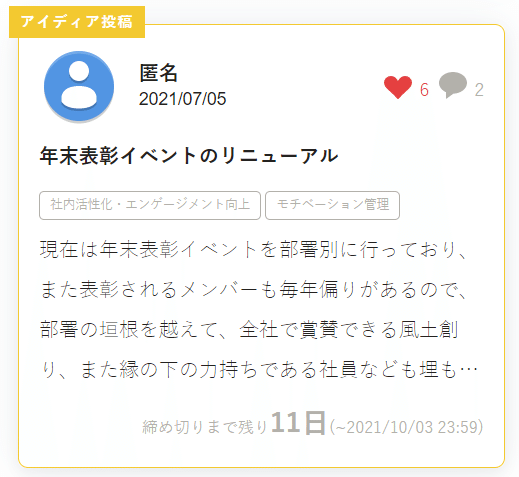

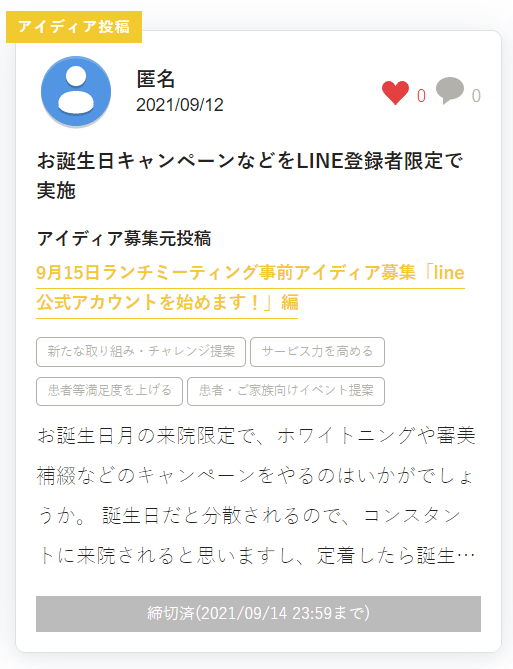

最近、当社のサービス「Hirame-ku(https://hirame-ku.jp/)」でよい事例が生まれはじめています。

それは、会議の場やブレストの場、ビジネスチャット上のやり取りの場では、消極的な社員が、Hirame-ku上のアイディアプラットフォーム上ではアウトプットをする機会が増えているようです。

Hirame-kuは心理的安全性の高い機能設計をコンセプトにしていますので、投稿、リアクションなど匿名でアウトプットすることができます。

導入企業様の話を聞くと、我々が思っている以上に、会議の場などは心理的安全性が低いとのことです。

今月、様々な企業様にインタビューをしましたが、会議の場では、多くの企業が2~3割くらいしか発言しないらしく、チャットワークやslack上でもプロジェクトや役割に対してのやり取り以外で新たな意見出しとして使っている人達も同じくらいの割合のようです。

もちろん、会議も工夫することで心理的安全性が高い環境へ変えることはできます。

▼心理的安全性が高いことによる効果

心理的安全性が高いと以下のような効果が現れます。

自発性、自社ロイヤリティ(エンゲージメント)、存在価値が芽生えるきっかけになります。

ここが整えば、社員1人1人の能力やポテンシャルを発揮するスタートラインです!

▼本記事のまとめ~フィードバックが命~

心理的安全性が高いか低いかは、フィードバックで左右することが多いです。

●アウトプットしたことによる敬意を表しているか

●フィードバックまでのレスポンスタイムは適正であるか

●次の行動が生まれるキャリア育成の場として捉えているか

この3点を確認してみてください。

アウトプットすることは、大変勇気のいることです。この第一歩を当たり前だと思わず、感謝の意を持って接していきましょう。(もちろん、レベル感の問題がありますので、既に自発性が高い環境がある方は習慣化していると思うので、問題ありません)

そして、レスポンスタイムが速いかどうかです。

街角アンケートの協力をスルーしてしまうのも、理由は自分の意見が反映されないと認識しているからでしょうし、選挙の投票率が低いのも同じことが言えるでしょう。しっかりとタイムリーにフィードバックしていきましょう。

最後に、フィードバックの仕方ですが、フィードバック≠評価であり、フィードバック=キャリア育成の場です。もちろん、素敵なアイディアもあれば、そうでないものもたくさんあるでしょう。

そのアイディア自体を評価することは勿論必要なのですが、それだけで終わらずに、本人の意向を聞きながら、その次の行動に促すための助言をするところまでがフィードバックです。

プロデュース型マネジメントは、管理者が全部が全部自分で答える必要はなく「●●さんに相談してみたら?」「●●さんと一緒にやってみたら?」「●●のセミナーに参加してみたら?」とその人にとってのヒントとなる場所をプロデュースすることも大切な役割です。