和山やまが「ヤクザと中学生の物語」を描く時、ステレオタイプは崩壊する『カラオケ行こ!』

【レビュアー/角野 信彦】

合唱部の中学生が、ヤクザの幹部にカラオケを教える。これだけ聞くと「ああ、きっとヤクザがいじめられる中学生を暴力で助けるのかな」というような「水戸黄門」型の物語を想像するかもしれない。ところが全くそういう描写がなく、人間と人間の交流、感情の動きがていねいに描かれていく。これがこの『カラオケ行こ!』の最大の魅力だ。

『カラオケ行こ!』(和山やま/KADOKAWA)より引用

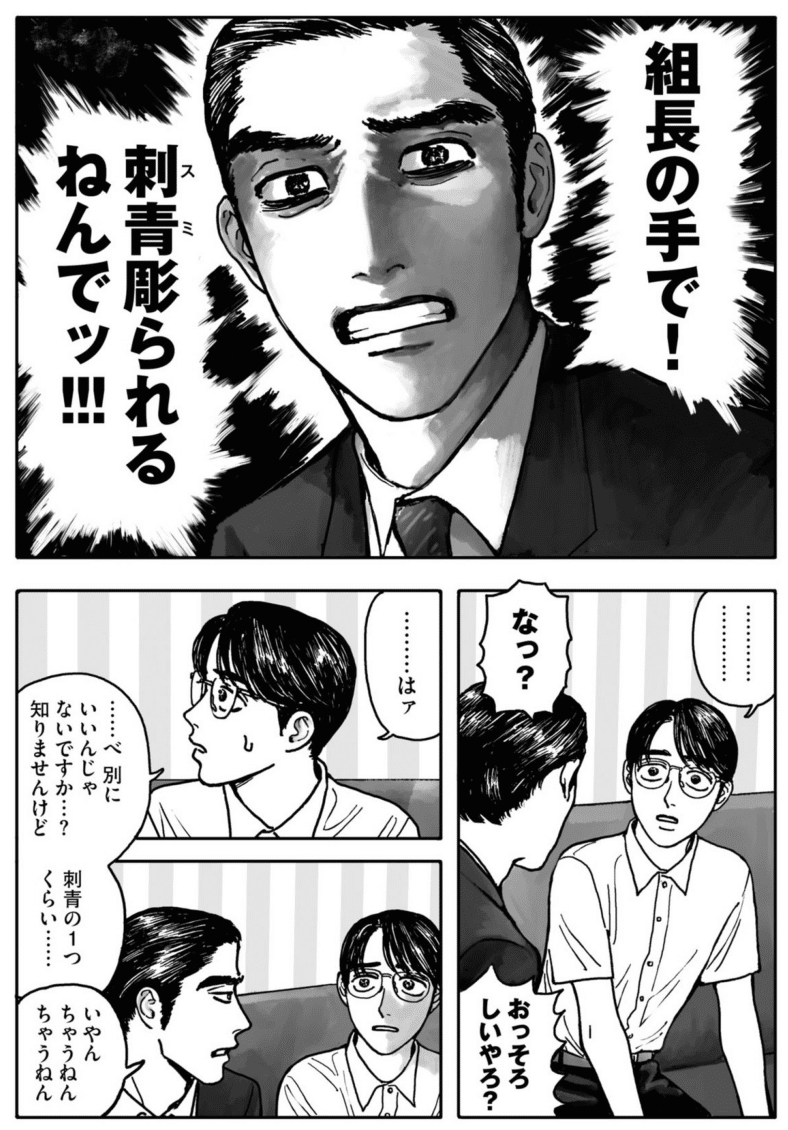

主人公で合唱部の男子学生・岡聡美(おか・さとみ)は「変声期」という難題にぶつかっていて、ヤクザの成田狂児(なりた・きょうじ)は組長主催のカラオケ大会で失敗すると、入れ墨を掘られるという葛藤に直面している。ヤクザは岡くんの悩みをまったく解決できない立て付けになっている。

『カラオケ行こ!』(和山やま/KADOKAWA)より引用

じゃあ、なにが岡くんの救いになるかというと、ヤクザ・成田狂児を助けることだ。人はひとの役に立ってはじめて救われるということを、ヤクザと合唱部の中学生との交流で描いていく。これがたまらなくいいんだな。

『カラオケ行こ!』(和山やま/KADOKAWA)より引用

一方、ヤクザの成田狂児は岡くんにカラオケの指導をしてもらうことでヤクザの世界の修羅場を忘れて、癒やしを得ているのかもしれない。そんな鉄火場とカラオケのゆるさの対比が気持ちいい。

『カラオケ行こ!』(和山やま/KADOKAWA)より引用

それと、この作品では、重要なシーンが車の中での会話になっていることが多い。これが「情熱大陸」や「プロフェッショナル」のように、どこかに向かっているときに、人間はふと本音を吐いてしまうというリアリティがあり、おもしろい。

岡くんを送っていく車のグローブボックスから「小指」がでてきたり、いつの間にか成田狂児に依存していた岡くんが、声がでない不安から狂児に当たる場面。どちらのキャラクターも愛すべき、気持ちのいいキャラクターになり、ステレオタイプのヤクザと高校生の物語にはめ込まなかったのが、このストーリーをより魅力的にしている。

『カラオケ行こ!』(和山やま/KADOKAWA)より引用

さらに加えておもしろいのが、成田狂児がヤクザになったエピソードが物語の終了後に付け加えられていることだ。カラオケ屋でバイトしていた狂児が自分の未来の運命を決める一言をはなしていたことに気づく場面、ニヤリとさせられる。

成田狂児を椎名桔平さん、岡聡美を中川大志でドラマ化されてるのが思い浮かぶ。枠はNHKの土曜ドラマがいいかな。なんて妄想も膨らむ。ドラマの絵コンテのように、ナレーションではなく、潔く「漫画で」すべてを表現しようとしているところも好み。次の作品も楽しみだ。