柳田国男『明治大正史 世相篇』についてのメモー角川ソフィア文庫を読む

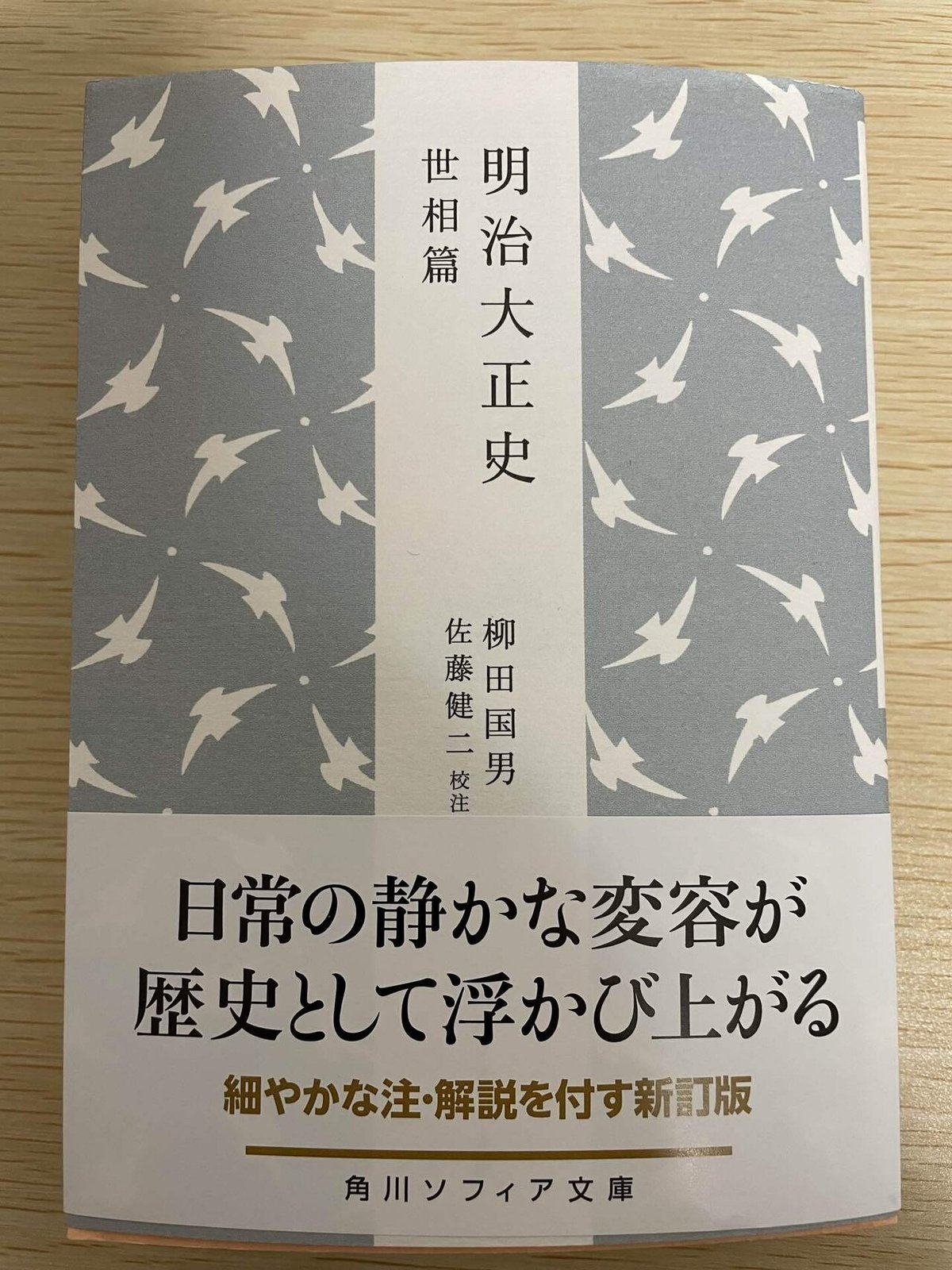

柳田国男の『明治大正史 世相篇』は拙noteでも話題に挙げたことがあるが、この度角川ソフィア文庫で出版された。よい機会なので最近少しずつ再読している。

角川ソフィア文庫版は柳田国男を研究されている佐藤健二さんが解説、注釈を付けており、この注釈がものすごく充実していており、読んでいておもしろく『世相篇』に対する理解を進める上でも非常に助かっている。ページ見開きの半分以上が注釈の時もあるという充実ぶりである。

この注釈で以前読んで分からなかった部分が理解できた例を紹介したい。柳田の「自序」を以下に引用する。

(前略)たとえば日本人は希臘よりきたるという説までも、成り立ったり闊歩したりする区域において、この無敵の剣を舞わすことは、なにか巧妙なる一種の逃避術のごとき感がある。だから邪推をする者には故意に事実の検閲を避け、推理法の当否を批判せられるのを、免れんとする者のごとく解せられるので、これはこの新たなる研究法の信用のため、かなりおおいなる損害といわなければならぬ。それを防止するためにも自分はいま一方の片扉を、ぜひとも押しひらく必要があると思った。

注釈によれば、「日本人は希臘よりきたるという説までも、成り立ったり闊歩したりする区域」は古代史の領域である。これは上述の拙noteでも紹介した。引用した文章の最後にある「自分はいま一方の片扉を、ぜひとも押しひらく必要がある」については読んだ当時分からなかったが、注釈を確認すると、古代や過去のことを調べるだけでなく、現在のことを調べるという民俗学の道を切り開くことを考えて「片扉を、ぜひとも押しひらく」という表現を使用したという。『世相篇』は柳田が朝日新聞を退職する直前に執筆されたが、引用した部分は、民俗学を現在のことを検討する学問であり、それを確立して普及させるという柳田の宣言であり、その先行的な取り組みを行ったというようにも読める。

いいなと思ったら応援しよう!