色づく長崎の明日から④(南部編・後半)

長崎というと、世界遺産の浦上天主堂や大浦天主堂(潜伏キリシタン関連遺産)、そしてグラバー園(明治産業革命遺産)。

有名な観光地ならば水辺の森公園など長崎湾岸地域、一望できる稲佐山、新地中華街や浜の町など。おもに市内は「中心街」に人が賑わうもの。

その境目になるのが戸町。グラバー園と目の前に広がる船の発着場の松ヶ枝埠頭より南(海を望んで左手側)の、浪の平の界隈の向こうにある、海沿いの下の道と山の上のバイパスの向こうが戸町で、ここを越えると「タヌキが出る」などと揶揄された、「辺境の地域」となる。

前回に引き続き、僕の故郷である長崎の「辺境地帯」へ、みなさんを誘おう。けっして何もないわけではなく、実は観光スポットがいくつかあるのだ。ここに来てディープなとこまで長崎をしゃぶりつくしてほしい。

「中心街」からバスで30~40分、のんびり辺境の景色を楽しみながら、お楽しみスポットへようこそ!

女神大橋のかかる先は、三菱造船所がならぶ海を見下ろす稲佐山。

長崎代表のミュージシャンである「さだまさし」「福山雅治」がコンサートやる場所ですね。

今向かうのは、深堀と香焼(こうやぎ)、そしてその先の伊王島(いおうじま)です!

深堀を経て、香焼から伊王島へ

戸町から小ヶ倉まで、途中に長崎湾を横断するシンボルである女神大橋となぜか最近できたわけのわからんモアイ像などを見ながら海岸通りを抜け、ずっと道沿い(ひたすら一本道)に磯道から土井首(どいのくび)という奇妙な名前の集落へ向かいます。

土井首は、長崎半島を東西(東シナ海側と有明海側)に二分する八郎岳から流れる鹿尾川(かのうがわ)のまわりにつくった土手がある窪地、川の谷底の首地という意味。けっしてオカルト的要素はありません。

磯道の脇道を潜り抜けると、毛井首団地という造船所が並ぶ町へ。

かつて団塊ジュニアのチビッ子たちでにぎわった町ですが、いまや高齢者ばかりの閑散とした村のようです。

鶴見台団地という米山(こめのやま)を切り開いてつくったちっちゃな団地のある坂を上り下りし。平瀬の海を目の前に、右に毛井首、左には長崎市だけのローカルスーパーであるジョイフルサン本店がある江川(画像左下の道路)。江川を越えて、ここの坂を登ると、鶴洋高校こと、元水産高校があります深堀。

実は、この深堀が長崎の拠点だった。

戸町から長崎半島の南端である野母崎の部分は、昔は戸八浦と言われた場所で、鎌倉時代の大戦乱であった承久の乱の後、関東から三浦能仲がこの領地を与えられ、故郷の名前(千葉の外房=太平洋側にある、いすみ市の深堀、実は筆者は先日この辺りを鉄道で見てきたが、後日記事にアップ予定)をつけて深堀とした。

南部は、店ができてもすぐ潰れてしまう辺境地。

のぼった坂もしばらくするとすぐに下り。長崎は多くの小さい山や谷や島に道路を結んでできている。

香焼というかつての島に通じる道路に入る手前、ここが深堀の本町で、深堀の武家屋敷がある。

深堀地区は、港町として栄えた長崎市の中で唯一の城下町。縄文時代の遺跡も発見された。なお、長崎県では大村市や平戸市、島原市などに城がある。

深堀はのち、佐賀鍋島藩の領地となり、長崎湾の警護の地として重視された。

香焼島は、三菱重工の造船所がそびえ、やがて陸続きにった。

長崎は三菱重工の造船所の企業城下町のようなもの、特に南部は三菱まで働く人々が多数だった。造船所は、長崎湾を囲むように、稲佐山ふもと、浪の平、香焼などに分布している。

香焼、この奇妙な地名も、弘法大師こと空海が遣唐使として入唐するとかで、この地に来た時に香を焼いた。その香りが周囲に漂ったから香焼だとか、伝説です。

もと香焼島の入り口には、香焼島の歴史を写真で示す「町角ミュージアム」のような公園が。好きなスポットです。

こんな島とはつゆ知らず、幼いころの僕にとり、香焼は海水浴の場所でした。砂浜というか磯で、魚介をとったり、海に潜ったり。

コンビニなんてあったっけ。こんな自然豊かな香焼。

僕はここで犬の散歩中、タヌキと遭遇しました。僕も、犬も、タヌキもしばらく固まってしまう。

小さい山に舗装された道路を越え。ていっても、香焼入口から徒歩30分ぐらいかな。最高峰の八郎岳も600mないし、長崎は小さい山を上り下りし、隣の町を行き来する。山を越えればたどり着く、わずかな住宅地や人も住んでない山道。

向こう側に、最近架かった伊王島大橋。昔は橋はなく、中心街の長崎港から船で来ないといけなかった伊王島も陸路バスで行けるようになった。

伊王島大橋。徒歩で渡ると、高所恐怖症の僕だけじゃなくても、けっこう怖いもんです。

女神大橋ふもとのトイレに「多重債務者の相談窓口」「命の電話」などのポスターが貼られていました…

伊王島大橋での事故とかはあまりないのは、辺境の地だからかな。こっちの方が落ちやすそうなのに。

橋を越えてすぐ、伊王島の入り口には馬込教会がそびえたつ。

島原の乱以降、多くのカトリック信者が交通の便が悪い長崎のいたる土地に潜伏した。この馬込教会は昭和になって作られたものである。

ちなみに、なぜかここに、源平合戦以前の平氏打倒を企てた「鹿ケ谷の陰謀」で平清盛により鹿児島の鬼界島に流された俊寛の墓がある。脱出したとかなんとか。

伊王島の海岸です。頂上の灯台を目指します。

アニメ「色づく世界の明日から」のカットものせます。右上の丘の上に伊王島灯台がそびえたってますね。

伊王島灯台に登る。

「色づく世界の明日から」にある、こんな展望台はなかったが?この辺りはフィクションか。

灯台には入れず、その先に展望台。

ここは灯台であるのと同時に、長崎湾南部にて海外の侵入への警護、不審船を監視する場所でもあった。その見張り施設は公開されちょっとした資料館だ。

伊王島周辺は、長崎と外国をつなぐ交通の拠点のようですね。

伊王島のセンター。温泉もあり、お土産もあり、ホテルもありいろんな遊び場でもあります。

実はトップ画像が伊王島のアイランドナガサキです。この前にある小学校を後ろにしながら、伊王島を去ります。

新地中華街バスターミナルからバスで戸町から女神・土井首や香焼などを見つつ、または長崎港のフェリーから海で渡るのもよし。

お金があるなら、アイランドナガサキを予約して、いろんな遊びをするのもよし。食堂も多く、ぶらっと来て見るのもお楽しみですよ。

車がないと大変だ。まあ、1~2時間くらい歩けばコンビニやもうちょっとがんばればフレスポにもジョイフルサンにも行けるだろうが。

野母崎へ ~軍艦島と恐竜博物館~

はい、雨天だとエメラルドグリーンのきれいな長崎の海が台無しですね。

軍艦島も見えません!

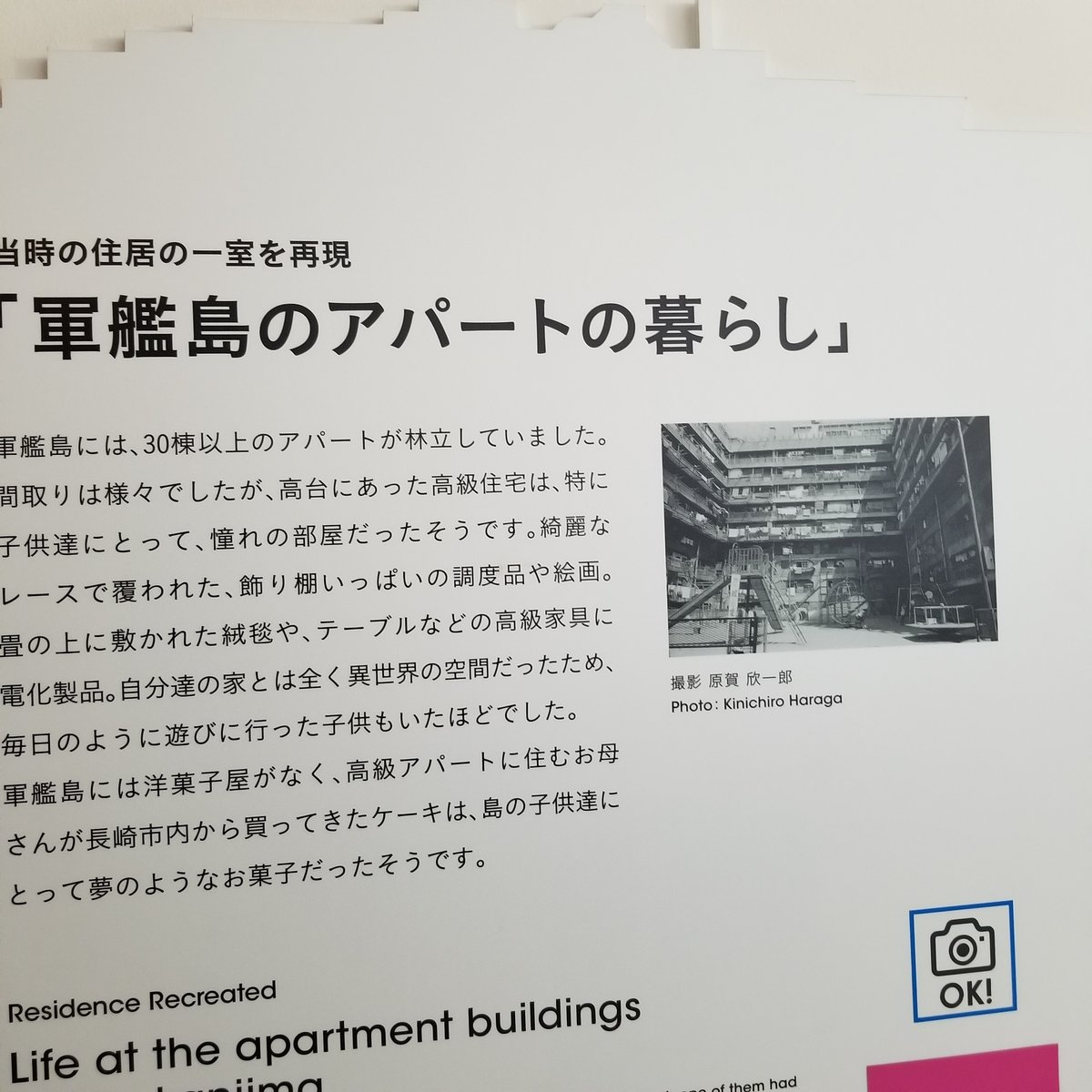

野母崎に至る海の沖に見える軍艦島こと端島。日本を支えた炭鉱の町として、世界遺産「明治産業革命遺産」の1つにも登録、またはかつては東京の9倍もの人口密度を誇り(世界一だが人口5300人で面積0.063Km2のため人口密度は83600人/Km2となる)、日本初の鉄筋コンクリートの高層アパートも建てられ繁栄したのにも関わらず、1960年代のエネルギー革命で石炭ではなく石油にエネルギーの中心が切り替わると、やがて炭坑が閉鎖。日本トップクラスの廃墟となる。

(個人的には、上陸しても建物の老朽化からほぼ立ち入り禁止のため入口辺りしか上陸できない端島より、島丸ごと散策でき、人口は最盛期7700人だが現在111人となった池島のほうが散策なら面白い。散策した写真は以前のスマホの故障のため消失してます。)

長崎港からフェリーで上陸できます。野母崎からは行けません。

しかし、上陸して入り口から全体像を俯瞰し眺め見るよりも、グラバー園ふもとの軍艦島ミュージアムのほうが端島を体験できます。

撮影アップもokのようで、おもに軍艦島ミュージアムにて端島のようすをご案内いたします。

まず、軍艦島の変遷。

炭坑として発見された当時の端島は、岩礁かと思えるような小島でした。

それが、だんだんと護岸工事と施設の建築が進み、魔改造というか、重装備というか(漫画アニメ脳な僕)、あたかも遠景が戦艦大和や武蔵のような巨大軍艦に見えたため、端島は「軍艦島」と呼ばれるようになりました。

三菱重工で作った戦艦は、霧島、日向、土佐、高雄に続き5隻目。

人々のくらしぶりを見てみよう。

閉鎖された島の中にあるが、必要なものは長崎本土から仕入れており、炭鉱夫らは高給どりだったようで電気製品も充実し、むしろ本土よりも豊かな生活のように見えます。

豊かな人々は、長崎市街地の浜の町などで買い物もし、ケーキなどを買うともう子供たちにとり夢のようなシーンだったようで。

うちの父親も長崎でちょっとした有名な建設会社でそこそこのポスト。

高校や大学まで行かせてくれた親ですから、少なくとも70~80年代生まれぐらいの団塊ジュニアの一通りの娯楽をすべて楽しめたような、わりと豊かな生活だったようにも思えます。

クリスマスケーキと言えば、バタークリームケーキだったようなので、同じなのかな。

在りし日の高層アパート群。とにかく集中乱立し、65号棟なども。

65号棟などの高層アパートに囲まれた端島公園。ミュージアムは1800円とお高いですが、これらすべての場所をドローン撮影したものをVRで、まさに空を飛びながら巡れるように体験できたり、いろんな展示がなされてます。

子供たちも、要塞のような高層アパートを飛び回り、みんなが作ってきた世界観でこれらの中を遊びまくっていたのでしょう。

このようにリアルに復元したコーナーや、資料パネル、映像。1800円ですが、いろんな体験コーナーもあり、壁に移したスクリーン映像を解説してくれるドキュメント映画のような場所もあり。それ以上の価値があります。

ただ、吹きっさらしの島のため、台風の時は壊滅的被害を受けるようで。

東京の方々、九州の、南国の台風は東京とは違いますよ。雨は基本、横殴り。

野外の人々。

やはり、釣りは楽しみの1つでしょうか。釣って、さばいて、お刺身はゴチソウ。

スーパーとかが広まる前、店や路上で行商が行われていました。

最後に、炭坑のようす。

そして、ついに閉山へ…

以上、市街地のグラバー園と大浦天主堂のふもとにある、軍艦島ミュージアムよりお送りいたしました。

沖の軍艦島が間近に見える、野母崎にも軍艦島資料館がありまして、こちらは写真や文字資料(パネルなど)が充実しています。200円ぐらい。

しかし、撮影はN.G.のため、入り口前にあるマンホールぐらいだけ載せときます。

野母崎の軍艦島資料館周辺の敷地内です。温泉もあるよ。

ほとんど建物が見えない、住宅地もすくない僻地。

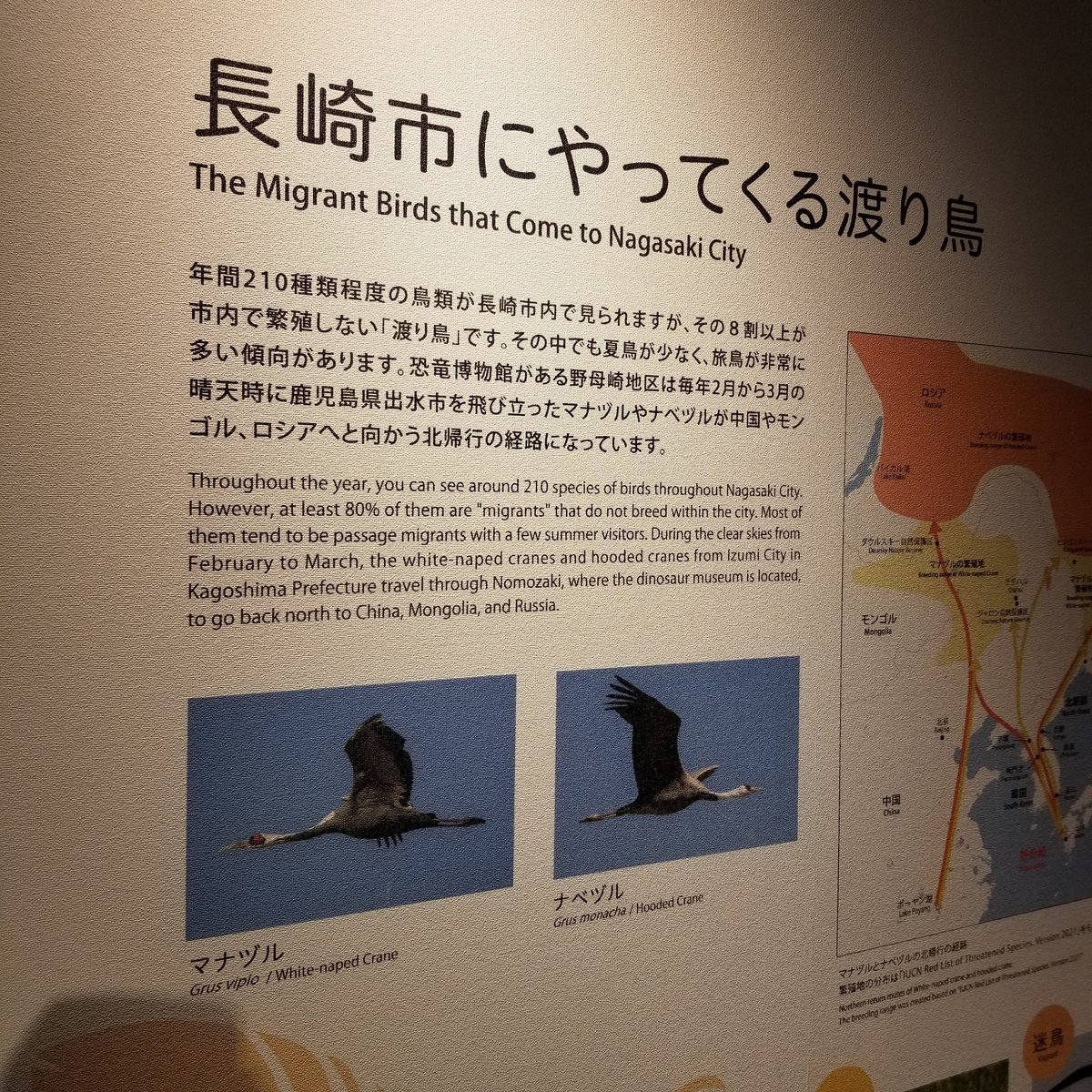

隣接する、最近できた「恐竜博物館」を最後にご案内いたします。

ほおら、見てごらん。これが、何もない野母崎の僻地~♪

ぜひ、観光地としてもっと繫栄してほしいのですが。

実は、野母崎から遠く離れた「市街地」、新地中華街と水辺の森公園の間(旧市民病院ことメディカルセンター)という、観光客の往来が多い、長崎の銀座のような場所に、恐竜博物館と同じオブジェが、がんばって出張宣伝していますが。

23Km先ってことで、みんなに「僻地だよ!」って来る勇気と覚悟を示させます。

…まあ、ジュラ紀辺りまでタイムスリップするわけじゃないので、ぜひぜひバスに乗ってお越しください! いざ遭難してもナビを頼りに歩いて数時間!! 人家がなくなり不安になっても、ひたすら山道海沿い一本道で、いざとなれば「来るもの拒まず去る者追わず」の長崎市民の気質が親切に教えてくれるよっ!!

さあ、23Km飛んで、野母崎の恐竜博物館へ。

恐竜については詳しくないので、おそらく写真をただ載せるだけになります。

ティラノさんがお出迎え。どこまでティラノは毛が生えていたのでしょうか。

入り口はいると、ショップ。お客さんでごった返します。

入館。

さあ、数秒の壮大な映像からはじまりますよ。世界の動きと、野母崎なんて! 野母崎は遠い遠い、釣り人や漁師くらい(父親に家族で釣りに連れていき、車酔いでよく吐いた。あと、父親とよく付き添いでいき、父の釣り人仲間から採った伊勢海老をもらったり、とか) それくらいかまたは、巨大ウナギと夫婦岩という珍風景と珍生物ぐらいしか見所がないと思っていたのにっ!

野母崎はどこだ!? 知らんっ!!

野母崎が恐竜の聖地として栄えますように。

打倒、上野国立科学博物館と福井県立恐竜博物館!!

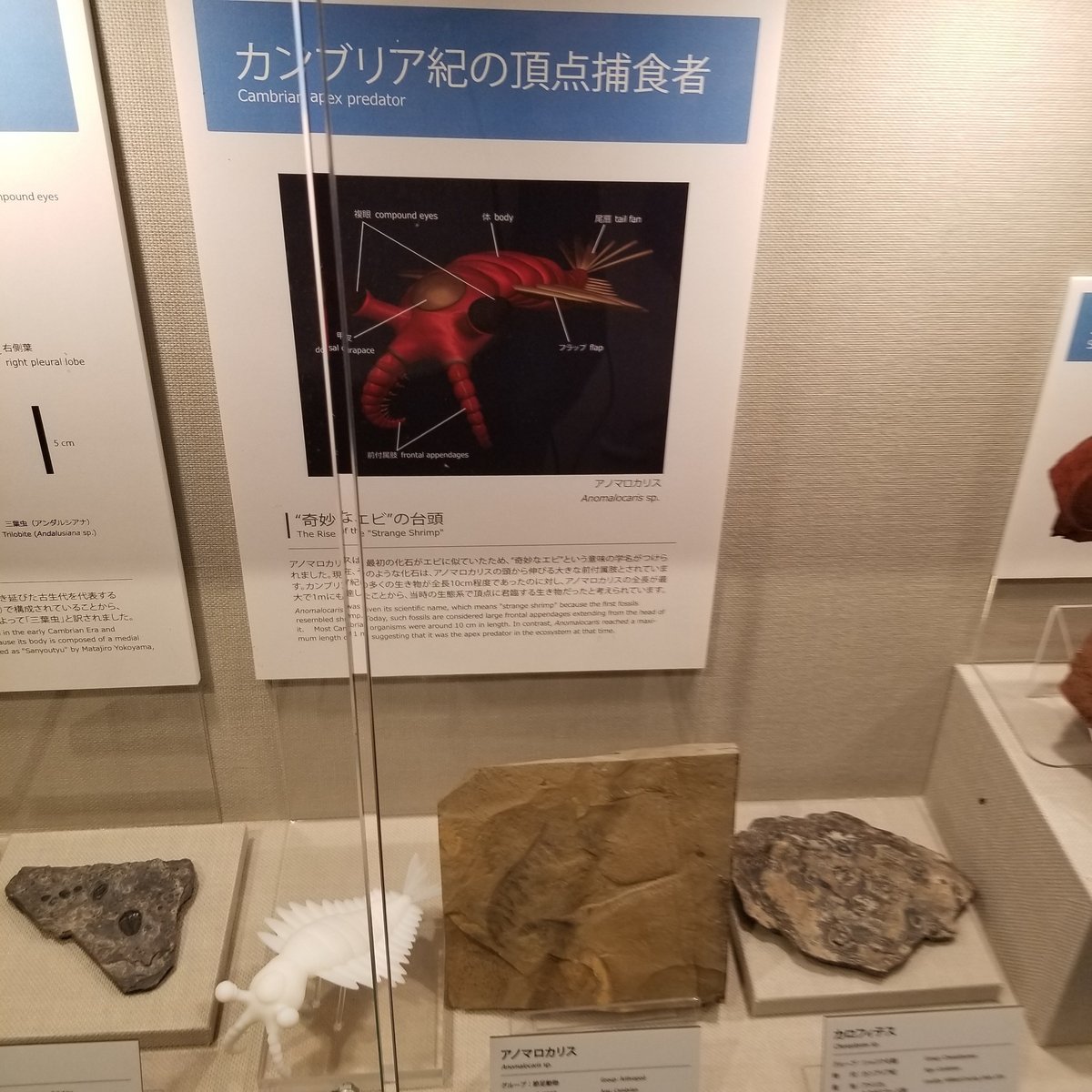

最古の生き物からはじまる。

そして、恐竜へ。ほとんど知らないから、いくつか載せときます。

ティラノのロボットがありました。何かに反応して動いているようでしたが、プログラミングの反応? AI人工知能?

恐竜が進化してなったと言われる、始祖鳥など鳥とかの化石もあった。

さあこれまで、①~④まで長きにわたり紹介した長崎。①~②は観光名所、③~④は辺境の南部を紹介いたしました。

③あたりで、書こうと予告していた僕の先祖の話などは、また後日。

あと、長崎県立歴史博物館や原爆資料館にも行ったのですが、撮影はOKですがネットに載せるのがNGなので、まあいつか描いていきたいと思います。

帰路。あらためて辺境ぶりを見てみてください。

南柳田。

南部を、西の鶴見台・江川・深堀・香焼・伊王島ルートと。

そのまま南につっきった平山台・川原・脇岬・野母崎・樺島ルートに、何気に分岐する。

今回、伊王島と野母崎という南部の2大観光地を紹介しましたが、もしこの2点に向かうとき、バスで迷ったら、逆ルートに戻るバスに乗りかえ、南柳田で乗り換えると良いのかと。

深堀から晴海台を経て、野母崎に至るルートはあるが、バス通ってたっけ?たぶん遭難まっしぐらな山道?

以上、長崎市を伝えきったかな、どうかな。

福田の遊園地や台風で観覧車がぶっ倒れて消滅した三景台遊園地だとか、いろいろ小ネタはあるものの、いったん長崎編は終わらせます。

次は、千葉でも書こうかな。

千葉、何か「真ん中は山! 周辺の海に、町がへばりついている様子」が長崎に似ているようで。

特に外房(房総半島の太平洋側・チーバ君の背中)は、長崎の山奥・茂木と宮摺海水浴場に似ているし。

内房(房総半島の東京湾側・チーバ君のお腹)は、長崎市街地と似ているし。

先日決行した、「内房線~外房線で千葉を一周する旅」を多分書いていきます。

けど、月曜休みのため、ほとんど博物館や郷土資料館は開いてないので。ただ1周しただけの記事になりそう。