誰が 国語力を 殺すのか ②

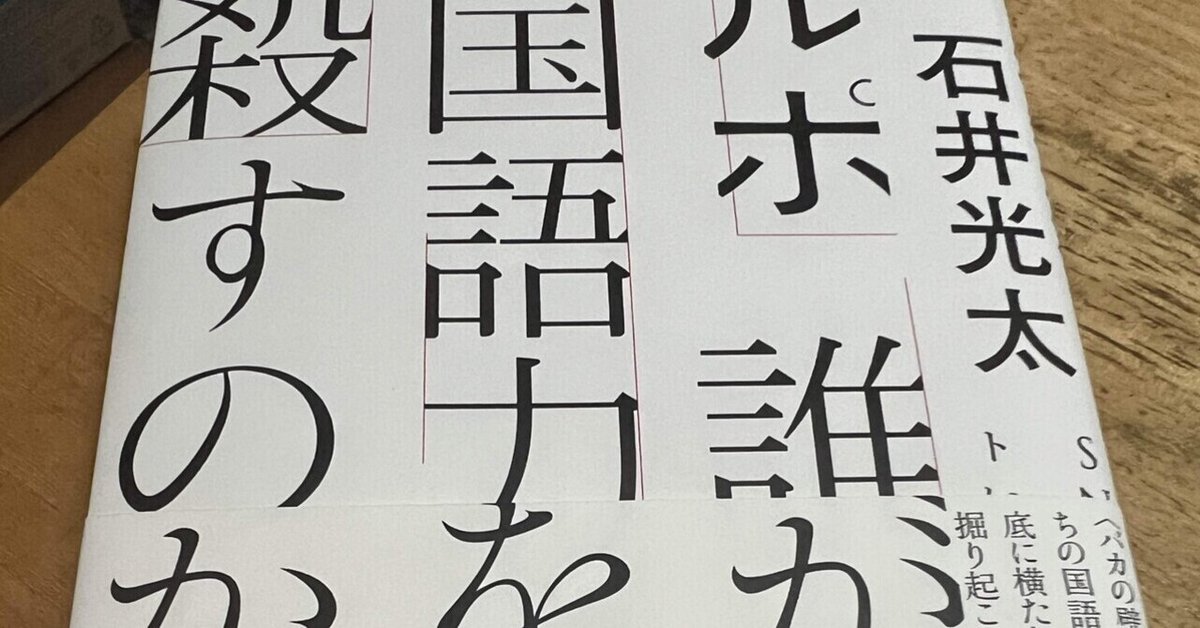

1か月かけてやっと読み終えた「ルポ 誰が国語力を殺すのか」(石井光太著 文藝春秋)。

前半の現状と分析は、思い当たることもあれば、頷くしかない部分も、腑に落ちたこともたくさんあった。また、少年院やゲーム依存の子どもたちを救うプログラムなどは参考になったけれど、後半の「小学校はいかに子どもを救うのか」と「中学校はいかに子どもを救うのか」の章になると、やるせなさを感じずにはいられなかった。

もっと簡単に、身近なところから、今あるものを使って、変えていくことは可能だと思う。

まずは、学校の先生の意識改革ー

私が、小学校、中学校の先生をしている卒業生にも、先生を志す卒業生にも必ず伝えることがあるー

子どもたちの問題が、たとえそれが、明らかに家庭の問題であったとしても、学校の先生は絶対にそれを口に出してはいけない

と。

今、子どもたちを取り巻く問題の多くが根本的には家庭の問題であろうことを、もちろん、私も痛いほどわかっている。けれども、それを先生たちが口に出してしまったら、たちまち子どもたちは行き場をなくす。義務教育は少なくとも、どんな家庭の子であっても、社会で最低限やっていけるようにするのが目的である制度のはずだ。学校は、子どもたちをこれからの社会を担う若者へと成長させる場所であることを忘れないでほしい。

そして、子どもたちの成長をもう少し長い目で見て、基礎を作るための小学校に大人の勝手な思い込みで詰め込んだ、プログラミングやら、英語やら、ICT教育やらをひとまず中学生になるまでおいておいて、読み書きそろばんをしっかりと教えることで、それほど特別なことをせずとも、小学校で子どもたちの知識と経験と感覚の育つ土台を作ることは、可能なのではないかと思う。

昭和女のたわごとの理想にしか、聞こえないんだろうけれど、私に言わせれば

理想を掲げているのはーーー

時代の流れに合わせてコロコロと方針を変え、いろんなことを詰め込めば、すぐ子どもたちがきちんと順応して結果が出ると思っているかのように英語だ!プログラミングだ!ICT教育だ!という人たちの方だ。

同時に、時間とお金をかけて経験の場をあつらえて子どもたちに提供すればよいと思っている大人たちだ。

子どもたちはロボットじゃないし、学校は彼らが次の社会を担うための学びの基礎を作る場所であり、彼らを私たちの思い通りに育てる場ではないと思う。

つづく (と思います)

いいなと思ったら応援しよう!