■AUTOMAGICイズム■ 第一章・ カスタムって自由なものでしょ?

序章:バイクのカテゴリーとしてすっかり定着した「カスタム」。

だが、そもそもカスタム産業はどのようにして生まれ、どう進むべき

なのか? ここでは現在に続く絶版車カスタムブームの一翼を担った、

オートマジックの荒木代表の提言には、

これからもバイクを楽しみ続けるためのヒントがある。

オートマジックを開業した直後の様子。 この店舗は仲間と一緒に建てたプレハブで、

半年間はトイレもなかった。でもバイクは並べれば並 べるだけ売れていった。

今から思えば信じられないほどの

1980年代のバイクブームは本当に凄かった。

老若男女を問わずライダー人口が急激に増加して、ニューモデルが

次々と登場し、バイクを店頭に並べておくだけで売れる時代だった。

オートマジックを開業した1988年当時、バイクは基本的に

ノーマルで乗るのが当然で、ちょっと目立った改造をすれば車検など

一切通らない時代だった。

一部にレース向けのチューニングから派生したカスタムもあったけど、

一般的には改造=暴走族というイメージが強かったように思う。

僕がこの業界に関わりはじめたのはそれよりちょっと前、

1980年代中頃のことだった。その頃バイク界はレーサーレプリカ

全盛期で、お金が無い少年達がどんどん買ってどんどん転ぶ……という

時代だった。しかし、修理の基本は部品交換もしくは代替えだった。

バブル時代だから仕方ないのかもしれないが、何でも使い捨てで、

修理の選択肢として「再生・補修」に目を向けるショップはいなかった。

そんな光景を目にしながらひらめいたのが

「バイクだってクルマと同じ様に鈑金補修すればいいんじゃないの?」

ということだった。

今もそうだけど、バイクの純正色はクルマのように塗料メーカーから

補修用のカラーチャートが発行されていなくて、純正色に似た色を

調色するのは簡単じゃなかったんだ。

それに普通の自動車鈑金工場の感覚では、燃料タンクやカウルなんて

ドアやボンネットに比べて面積が小さすぎて、塗り直すなら新品部品を

買った方が安い、というのが常識だった。

でも、その当たり前を当たり前とせず、鈑金屋の隅を間借りしながら

純正色をきれいに、なおかつ効率よく(ここが仕事として重要だ)

再現するための練習を重ねた。その結果、割れたカウルや凹んだタンクを

きれいに、さらに純正部品より安く仕上げるようになったんだ。

そこで僕はNTTの電話帳を片手に、地元のバイクショップに

ダイレクトメールを大量に発送した。

それまで店の裏に捨てていたカウルや燃料タンクがもう一度商品に

なるというのは、バイクショップにとってもメリットがあったから、

この技術は主として中古車屋さんからとても重宝されるようになった。

そのうち純正色再生だけでは飽き足らなくなって、市販車の特別仕様が

出る前に当時乗っていたFZ400Rをテック21カラーに塗ったりして、

これが信号待ちなどで「カッコイイ!」と言われた時には嬉しかったな~

付加価値を実感した1台だ。

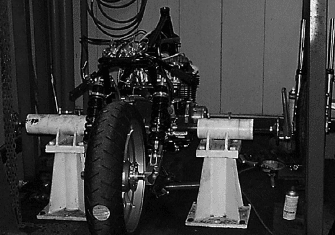

【フレーム修正機+万能のジグでカスタム路線に舵を切る】

この仕事が軌道に乗り始めると、修理依頼の範囲は外装だけに

とどまらずフレームにも及んできた。修理の延長と言えば確かにそうだが、

走行性能や安全性に直結するフレームを適当に直すというのは

その後が心配だし、何より自分自身に納得いかない。とはいえ当時、

フレーム修正なんて未知の分野で、曲がったフレームをどう引っ張れば

どうなるなんて理論的な裏付けもノウハウもない。

市場には何社かからフレーム修正機が発売されていたが、

僕がやってみたいことを実現できそうな機械ではなかった。

ちょうどその頃が、冒頭にあるようにオートマジックを開業した時期に

重なるのだが、仕方なく開業資金のほとんどを費やし、川崎製鉄の下請け

会社に頼み込んで、半年かけて一から独自の構想で製作してもらった。

そして完成した機械を使って、

独学でどんどんフレームをいじってみた。色んな動きや反応が楽しくて

楽しくて、毎日、いろんなバイクのフレームを載せ替えては一日中

取り組んでいたね。そうやってダメージを受けたフレームのストレスの

かかり方や分散を沢山見る機会が増え、試行錯誤しながら覚えていったのだ。

そうした経験がフレーム修正技術を向上させ、さらに次の段階へと

ステップアップさせてくれた。

この修正機を開発する際、僕はこれを単なるフレーム修正の道具として

終わらせる気はなかった。

修理の道具であると同時に、カスタムやポテンシャルアップのための

「万能のフレームジグ」としたかったのだ。

外装やフレームの修理をしながら、単純に元通りにするだけでなく、そこに付加価値を付けることで、つきあいのあるショップやオートマジックのお客さんが喜んでくれて、さらにそこに僕の存在意義があると感じたのだ。

そのために必要な武器が万能のフレームジグであった。

他人とは違うバイクに乗りたいというユーザーにとってフレーム補強は

魅力的だったが、具体的に補強パイプを溶接するのはどこが効果的でどんな

影響が出るのかを検証する手段がなかった。このジグがあれば、

フレーム補強による功罪の両面が明確に理解でき、ユーザーに対しても

説明ができる。

フレーム修正済み という車両も多く見てきたが、なかには

「もっとキチンと 直してから市場に出してよ」と言いたくなるものもあった。

この「他人とは違うオンリーワンを目指す」「新たな価値を創造する」というスタンスを見つけてから、僕は当時のスタッフとともにカスタムという

フィールドでそれを実現することを決意した。

バイクブームのピークが見えてきたこの頃、新車で発売されるバイクにも

変化が見えてきた。レプリカブームと共にマシンは進化しアルミフレームとなり修正が難しくなり、外装もカラーリングやグラフィクがより複雑に進化して再生が難しくなっていった。

一方、同じ再生作業でもメーカー欠品の多い絶版車ユーザー、特に古くなると部品が出ないイメージが強かったカワサキ車ユーザーには、相変わらず僕たちの仕事は感謝され続けた。僕の仕事が生かせる領域が旧車や絶版車、当時で言うところ「鉄フレームのネイキッド」に移行したのはいわば必然だった。もともと僕はZ、CB、カタナが好きだったから、何の抵抗もなく

旧車専門の再生&カスタムにどんどん力を入れていった。

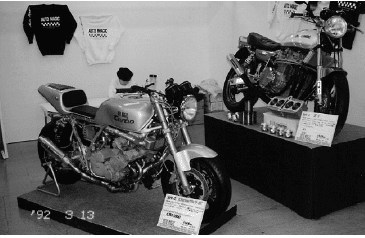

【想像できない価値を実現してこそカスタムの意味がある】

カスタムショップを目指すと決めた頃、僕はオートマジックの認知度を

どうやって高めるかということばかり考えていた。フレーム補強も足周りの

強化や換装も、それまでの修理技術が応用できたから大丈夫。

問題はプロモーション手段だった。当時はまだバブルの余韻があって、

ショップの名前を売るにはサンデーレースに出るか、広告費をかけて

雑誌に宣伝を打つか、東京モーターサイクルショーで思い切り目立つか、

のどれかがうまくいけば一躍メジャーの道が開くとされていた。

そこで僕たちは、誰も見た事ない強烈インパクトのカスタムバイク製作を

計画し、そこでシリンダーがいっぱいあるホンダCBXの6気筒をベースに

3気筒に1個ずつタービン着けちゃって、ツインターボにしちまえっ!と

急きょ3か月でほぼSHOPは休業状態で出品車を完成させた。

コンセプトマシンでしたのでその時点では吸入系を制御するECUが決まってなくて、まだ走れなかったのだが(その後モーテックで走らせました)

その反響は僕たちの予想をはるかに超える海外にまで記事が掲載されていた。そのおかげで当時のキャパシティでは対応できない何十台もの

カスタムオーダーが来てしまったのだから、本当にビックリした。

もうショーは13日!時間がない!⇒何が何でも間に合わせなくてはと、急ピッチに仕 事をこなしたていた。

だから、3気筒に1個ずつタービンつけてツインターボにしたら ウケるんじゃない? と、

トラストのTD04 タービンを2個 並べた。

吸気はZ750GP のスロットルボディを流用。 今見ても強烈なインパクトだ。

Z1 はドラッグ用ピストンで圧縮 15:1、排気量1426ccという仕様。

当然セルモーター は回らず、キックペダルも曲がってしまう極端ぶり。

アイ ドリングからパワーバンド?!で、仲間と大笑いしながら走らせた。

その当時、その道のプロ、カリスマ、師匠などは存在せず、そんな商売は旧車、レプリカを問わず なかったのだ。

商売として、やっていけるのかという保証など無い。

しかし、そんな領域を自ら開拓してみたいと思ったし、

自分の中での見込みは十分感じていた。

モーターサイクルショーのCBXがそうであったように、

何がカッコよくて何が合法で……なんていう事例や参考例もごく少なかった時代にカスタムバイクを製作する作業はまったくの手探りで、とにかく

センスを求められる創作力の勝負だった。

クリエイティブさと技術力の両面が求められる世界に突入した時だった。

【いわゆるゼロイチの世界だ】

時は流れて現在は、定番というか型にはまったカスタムに、

ショップもユーザーも慣れきって満足しているような気がする。

しかし、本来カスタムというのは誰に何をいわれる筋合いのない、

自由なものだと思っている。オーバーデコレーションでも、

過剰強度でも、新旧が融合していても、無駄があってもおバカでも……

すべてがカスタムであるはず。アメリカなんてハンバーガーの

デザインのハーレーを作り、

オーストラリアではFZR750n4気筒エンジン2基でV8にしちゃう

会社もある。

そんな発想に真面目に取り組んで実現させる情熱と行動力。

日本人にはなかなかここまでの熱い人はいないだろう。

老若男女、自分の価値観で判断し賞賛できる♪..…って

素晴しい国民性。

素晴しい文化。

オートマジックの作品でいえば、カタナ+油冷エンジンや、

DFCフレームがそれに該当すると思うのだが、

残念ながら日本では、そうした自由なカスタムに対してそれを面白がる風潮が育っていないような気がする。

中にはパイプ内の結露が原因で穴が開くほどサビているモノもある

そこを、見て見ぬふりするのか?再生復元復元できるか?問われる・・ AUTOMAGICでは下半分を同形状やワイドTypeに曲げた新品パイプで再生する。

カスタムの手法として自信と実績のある手法である。

僕は現在の日本のカスタムの多くを「標準カスタム」と言っている。

カスタムを標準化されたら意味がないモノカルチャー化だ。

微妙ではあるがそれが今の日本人らしくもある。

ユーザーやショップが生み出す価値観に共感を感じる人が増えれば

ブームが始まる。

オートマジック開業当初、僕はそこに新たな市場があると感じた。

当時としてはカスタムというタブーな領域に足を踏み入れ、

既成概念を覆す常識破りとも言われていた。仕方ない…カスタムを

商売として開業している人は誰もいなかったのだから。

今まで何十年もやってる僕だって、まだまだやりたいことは山ほどあるし

満足なんてしていない。

また、ユーザーを魅了する本物のカスタムビルダーが見当たらない。

これからもっと若者たちにはすっかり標準化されたカスタムの枠を超えて、

どんどん新しい感性でもっと未知の世界を開拓してもらいたい。

新たな独創性や想像力を発揮して欲しい。

そうすることで様々なユーザーを魅了し続けることが大切だともう。