【作品紹介】普請職人懐古百景 /「台直し」そして余話「師匠と僕」

普請職人懐古百景は、昨今の建築現場では目にする機会が少なくなった情景や、建築人として30余年を過ごしてきた僕が経験した場面を切り取って形にしていくシリーズになります。

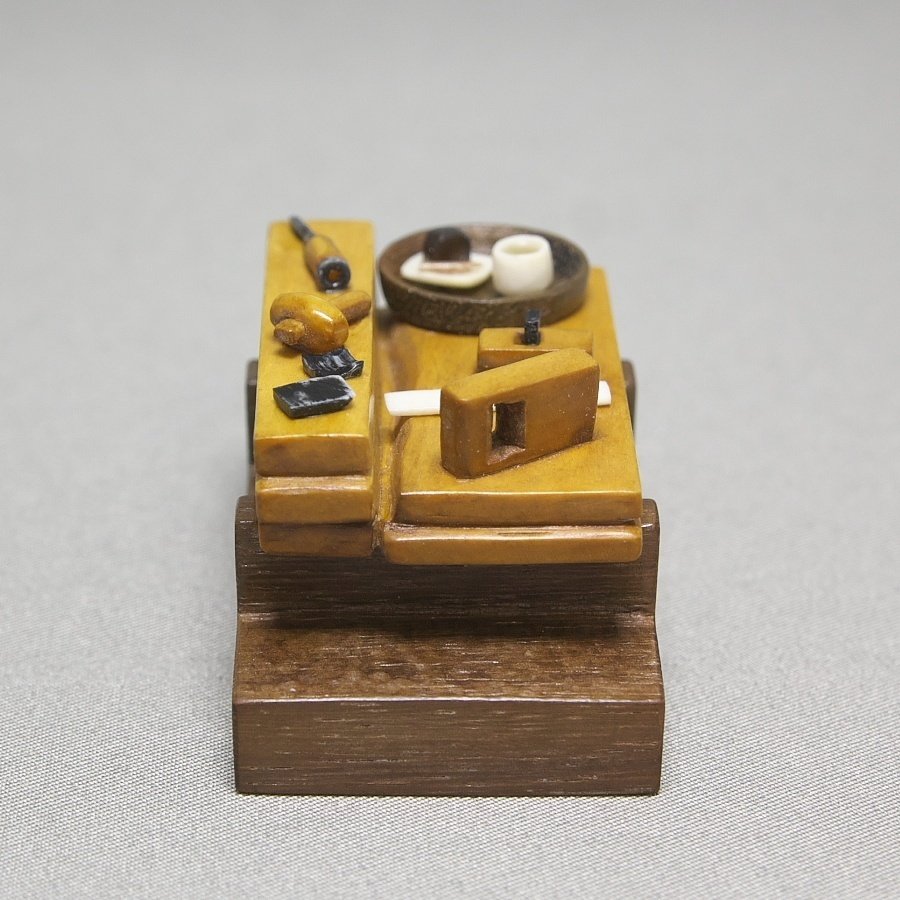

その開口一番が、本作「台直し」です。

此度は、僕自身が経験してきた物語にのせて、作品を御紹介させて頂きたいと思います。毎度の如く長い話になりますので、お時間の許す時にでもお付き合い頂ければ幸いです。

台直し「師匠と僕」

鉋は、木材の表面を薄く削り、美しく仕上げるための道具だ。

それ故、鉋の台は使い続けていると摩耗する。また、堅木(樫など)で作られる鉋の台は、熱や乾湿の影響を受けて狂うこともある。

繊細な技術を持つ大工職人は、自分が手にする鉋から声なき異変を感じるや否や、そそくさと ” 台直し ” に取り掛かるのだ … 。

1章:急な追加工事

26~7年も前の話になる。その年は空梅雨で、天気が急変することが多い年だったように記憶している。

そんな6月末の蒸し暑い日の午後、工事が終盤を迎えようとしている新築住宅の現場を僕は訪れようとしていた。

それは、” この日 ” から遡ること4日前に、お施主様の奥さんが所望した追加工事について、この現場の棟梁を務める竹山の師匠(以下、師匠と表記)と摺り合わせするためであった。

奥さんが所望された追加工事の内容はこうだ。

「知り合いの陶芸家が、新築のお祝いに花器を贈ってくださるというので、それを飾るカウンターを作って欲しいのよ。」である。

急な要請を受けた僕は、すぐさま材料置き場から候補となる材料(欅・栗・楓)を選び、作業場の自動鉋で木肌を粗々と仕上げ、奥さんから連絡を頂戴したその日の内に選定してもらった。

僕が畳みかけるように急いだのは、工事が終盤に差し掛かっており、引き渡し予定日までの猶予がなかったからだ。

奥さんは、楓の板材を選んだ。そして、木端側(板材の側面)の自然な状態を残したまま仕上げて欲しいと言った。

彼女の要望を聞いて、僕は少し嬉しかった。何故なら、僕の第一候補も楓だったし、ならば木端も残したいと考えていたからだ。

ただ、気になったのは、この時点で花器の現物を見れていないことだった。けれど、2,3日後には届くとのことだったし、この楓の風合いならば、さして問題はないと判断して先を急いだのであった。

2章:師匠の難敵

そして ” この日 ” である。

昨日までの工事が首尾よく捗っていれば、師匠はブルーシートを捲って楓の板材を目にしているはずだ。そして、僕に文句のひとつも言ってやろうと手ぐすねを引いて待っているだろう。

そんな捻くれた想像をしながら、僕は現場に向かった。

勿論、奥さんの手元に届いているであろう件の花器を見せてもらう心積りでいたから、師匠の相手ばかりもしていられない。だから、気難しい師匠とのやり取りをロールプレイしながら車を走らせた。こうした段取りもまた習慣になっていたのである。

僕が現場に着いたことに気付いた師匠は、手招きしながら「伝吉、早く来い!こいつを片付けてくれ!」と喉を絞ったような小声で言ってきた。

師匠の視線の先を見ると、昨夕遅くに僕が運び込んだ材料の上に、奥さんが用意してくれたと思しきお茶セットが置かれていた。そして、盆上の小さな皿には、黒光りする羊羹が一切れ … 。

直ぐに合点がいった。

師匠は、医者に甘味を控えるように言われているのだ。

そんな都合を知る由もない奥さんが、三時のお茶請けに羊羹を出してきてくれたのであろう。それは無理からぬことだ。

「息子さんが土産に買ってきた 虎屋の羊羹 だからって奥さんが言うもんだから、ままよ!とばかりに食っちまった … 。俺が手を付けるまで、こっから離れない感じだったで … 。」と困り顔で訴えてきた。

羊羹が一切れだけ残された皿の様子から、奥さんの強い勧めに負けた師匠が、お茶を右手にしたまま、楊枝を左手に羊羹を頬張ったであろうことが伺われた。行儀作法を忘れるくらい動揺したのだろう。

僕は、近くに奥さんがいないことを確認してから「何も羊羹一切れくらいで死にゃぁしないでしょ。」と呆れた口調で応対しながら、今は懐かしい都会の香を放つ羊羹を指でつまんで口に放り込んだ。

こういう時の師匠は子どもの様だ。

平素は、こちらが分からないことを聞いてもブスッとして答えないくせに、若輩の僕がミスをした時だけ(気に入らない時も)、その時手にしていた道具¹でコツンとやってくる。それは、軽くであろうが何であろうが、痛いものは痛いのだから堪らない。

※1 その時手にしていた道具:主に突き鑿の柄・造作鑿の台輪・鉋の台の角を指す。

だから僕も、こういう場面だけは少々手厳しく応対するのだ。

人間、サンドバックの様に打たれっ放しってのが一番よろしくない。時には、パンチングボールの様に跳ね返ってやらないと参ってしまう。

とにもかくにも、僕は師匠の難敵を速やかに処理をしたわけだから、ここからは僕のターンなのである。

楓の板材の上に並べられていた道具の様子から、師匠は鉋の台直しをしようとしていたことが伺われた。

ちなみに、この板材は自動鉋で板厚を1寸8分にまで落としてきたものだ。気持ち厚めにしたのは、師匠と僕とで現場の納まりを考えてから、師匠に鉋で仕上げてもらうためである。

眉間に皺を寄せている師匠の様子を伺いつつ「師匠、手を止めないでいいから、話だけ聞いて。」と僕は問いかけた。

師匠は怪訝そうな顔をしながら、声には出さなかったけれど「聞いてやるよ。」と言った風の気配を醸した。

「奥さんは、陶芸家から頂戴した花器を飾りたいとだけ伝えてきたんだけど、その花器を見ないことにはカウンターの奥行とか幅とか決めれないと思うんよ。どんな風に花を飾りたいのかも分からないし。だから、これから奥さんに頼んで花器を見せてもらうから、それまで幅と長さだけは加工せんといて欲しいんよ。」と、僕は一気呵成に喋り通した。

師匠は、ムスッとした顔のまま「台直しが終わっても、刃を研いだりしてっから、しっかり話をつけてこいや。材料を無駄にはできんからな … 。」と手に持った立鉋を見つめながら言った。

鉋の台に下端定規を当てがい、台と定規の間から漏れてくる光の状態を確かめている姿から、師匠の気合が伝わってきた。

材料をビシッと仕上げなければならない時に使う鉋は、道具箱の中の一等席に収めている。だから、久しぶりに使う時には、必ず鉋の台のチェックから始めるのだ。そして、必要に応じて台直しを行うのである。

3章:師匠の仕上げ砥石は何処へ

僕は、師匠が台直しに集中し始めたのを機に、奥さんがいる母屋の方へ向かおうと立ち上がった。

すると「そうだ!伝吉よぉ、俺の正本山(仕上げ用砥石の銘柄)を知らねえか?」と思い出した様に問い正してきた。

容疑者扱いも甚だしい限りである。

むかっ腹にきた僕は「師匠! 俺も兄さん(兄弟子)も師匠の砥石なんざ恐ろしくて触れんよ!」と、正味アリバイにもならない事実を強い口調で言い返した。

「んだよなぁ … 。でもほ、何処を探しても無いんよ。あれがないと、刃が仕上がらん。」と困り顔で訴えてきた。

僕は「打合せが終わったら探してみるから。でも、月末の建て方の準備で作業場に戻らんといかんから … 。こっちで見つからなければ、作業場の中も探してみるし … 。」と答えた。

そして、空になったお茶セットを手に携え、奥さんが待っているであろう母屋(同一敷地内の既存住宅/仮住まい)へ向かったのであった。

師匠は、僕の父親と同じ昭和一桁生まれの老棟梁である。だから、大なり小なり健忘症的な症状があっても不思議はなかった。

そんな師匠が、僕の面倒をみるようになって1年と数カ月余りではあったが、建築の素人として入社した兄弟子よりも覚えが早いと睨んだ老棟梁の指導は格別に厳しかった。

日々の送迎も僕の役割だったし、日中は現場優先で、作業場で出来る仕事の殆どを夜なべ(給料のつかない残業)でこなさせられたのには閉口した。更に、休日出勤は師匠の気分で決まったから、公私も何もあったものではなかった。(今思い出しても、ゲボが出そうになる。)

冬なんぞは、作業場の冷え切った土間に立って墨付けを長時間教わったことで、酷い痔に悩まされることにもなった。

そんな苦渋の時間が続くことで「俺は、この会社に設計の仕事で入ったはずなんだけどなぁ … 。」という、萎えそうになっている自分に対する弁解にも似た負の考えに支配されることが常になっていった。

東京の建設会社を辞め、自分が望んで飛び込んだ世界なのだから、ある程度の理不尽は想定していた。

けれど、想像以上の我慢と辛抱を強いられたことに加え、余暇の殆どを建築士を取得の勉強に費やしていたこともあり、精神的にはかなり辛い状況が続いていたと言える。正に八方塞がりの状態だったのだ。

4章:灯台下暗し

さて、師匠の仕上げ砥石「正本山」の行方である。

奥さんから、件の追加工事についての仕様や見積の承認を経た僕は、現場に滞在できる残りの時間で、師匠の砥石を探した。

ところが、何処を探してもないのである。

砥石とあらば、大抵は水回りの傍に置くものだ。何故なら、水に浸してから使うからである。がしかし、天然砥石は水に浸けっ放しにはしない。それが人造砥石とは異なる点であろう。

平たく言えば、泥(泥岩:粘板岩・放散虫の石英質骨格が堆積した堆積岩)で出来ている天然砥石は、長時間水に浸けることで脆弱になり、最悪の場合は泥に戻ってしまうからだ。

されば … と考える。

師匠が置き忘れるとしたら、絶対に日陰のはずだ。

がしかし

道具箱の中にもない。

屋外水栓の辺りにもない。

現場の道具置き場にしている納屋の中にもない。

後は何処が考えられる?

盗まれた?

いやいや、あの砥石の価値を知る人間なんぞ、そんじょそこらに居るはずがないだろう。

思いつくままに方々を探し回った結果、会社の作業場に置き忘れているのではないかという疑念を持った僕は、「師匠、もう時間だで作業場に戻るよ。んで、あっちの中も一回り探してみるから。」と、台直しを終え、押さえ溝の調整を始めていた師匠の視界に入るようにしゃがみ込んだ。

その途端、僕の視界の下端に、黄土色をした板状の物体が映った。

ハッとして深く屈みこむと、材料が置かれた桟木の間に、師匠が後生大事にしている仕上砥石「正本山」が置かれていたのである。

「師匠! 灯台下暗しだよ。こんなとこにあったじゃん!」と言いながら、その砥石を材料の上に置いた。

しかし、師匠は一瞥もしないばかりか、一言も返してこなかった。

鉋を仕立てることに集中する風を装っていた。

こんなことは日常茶飯事だった。

僕は、奥さんと打合せした内容を認めたメモを木槌の下に挟み込んだ。そして、苦笑いの消えぬ顔のまま作業場へ向かったのであった。

当時27歳を迎えようとしていた僕は ” こんな場所 ” で学んだ。

建築で食っていくと決めたから辛抱した。

東京の建設会社を辞めてまで学びたかったことがあったから観念した。

そして、” こんな場所 ” だけが「核」にならないように努めた。

狭い範囲で得た知見を振り回すのは、井の中の蛙に過ぎないと感じていたからだ。それが為に、客観的な視点を獲得する必要を感じた僕は、本を読み、人と話し、旅を重ねた。

細かいことを論えばきりがない。

つまるところ、喜怒哀楽が綯交ぜになった濃厚な時間そのものが、後に続く僕の人生を助けてくれたという事実を、” 今の僕 ” が「どちらかと言えば肯定的に捉えている」ということに尽きるのだ。

あとがき

昨今の一般的な木造住宅は、「建てる」から「買う」に変化してきた消費者のマインドと相まって、建築資材のプレファブリケーション化を著しく促進させたといって良いでしょう。

こうした時代の変遷に呼応するように、古から伝わる大工道具が現場から姿を消していき、それと同時に、現場で刃物を研いだり、道具を調整したりする職人さん達の姿を見ることも稀になりました。

人々が利便性と経済性を追求した結果が「今」なのだとしたら、「今」を生きる僕が、情緒や感傷だけで「今」を憂うことに意味はないのでしょう。

されど、かつての光景を知る人間として、自分の心の中だけではなく、自分の手を通じて何某かの形に遺しておきたいと思うのです。