甦るフランク・ロイド・ライト(26)Guggenheim Museum 4

<あらすじ>

65年の時を経て、フランク・ロイド・ライトが、もし現代に甦ったら何を語るか、というエッセイ集です。今回(第26話)は、ライトの魂の傑作Solomon R. Guggenheim Museum(4)を解説してもらいます。今回は「茶の本」について

茶碗とグッゲンハイム

上に茶碗と私のグッゲンハイムを並べてみた。

私には、これらが同様なものに見えている。

それはなぜか、お伝えしよう。

ある矛盾

私の空間論の基盤は、空間の連続性である。

空間は、自然に習い、自由に流れ水平に広がる。

そこから、造形・光のあり方を定義し、その論理は、理路整然で明快である。

しかし、この方法論に矛盾はある。何が矛盾か。

自然との共生を主張しているが、水平に連続する空間を大地に広げ続けても、自然破壊しかしない。水平に広がる車社会におけるブロードウェーカーシティという都市像を描いたが、排気ガスによる大気汚染は否めない。

自然共生をコンセプトにしながら、排気ガスをまきちらす

自己矛盾を抱えていることに自覚はしていたが、

当時の楽観的なアメリカの社会状況のなか、顕在化することはなかった。

しかし次世代に向けて、この矛盾を放置する気にもなれなかった。

何かしろ方策を後世に遺したかった。自然共生と自然な空間を矛盾なく実現したい。

その方策が、グッゲンハイムなのである。

・・

茶の本と私

ここで、岡倉天心の「茶の本」をご紹介しよう。

この本によって、自然共生を謳って、自然破壊する私の方法論に歯止めをかけられた。

自然共生のヒントは、この本の中で参照されている老子の思想にある。

岡倉天心 1906年

この事を老子は「虚」という得意の隠喩で説明している。物の真に肝要なところはただ虚にのみ存すると彼は主張した。たとえば室の本質は、屋根や壁に囲まれた空虚なところに見出せるのであって、屋根や壁そのものにはない。・・・虚はすべてのものを含有するから万能である。虚においてのみ運動が可能となる。おのれを虚にして他を自由に入らすことができる人は、すべての立場を自由に行動することができるようになるであろう。全体は常に部分を支配することができるのである。

岡倉天心 1906年

茶の本は、岡倉天心によって、当時西欧文化に抑圧され気味だった日本文化の美意識を、茶を通して明確に示唆された名著である。その中で岡倉は、茶と禅との関係について、老子の思想を例に解説している。その上記引用中のセンテンスに、私は驚愕した。

by 老子(紀元前500年頃)

「建築の実体は、内なる空間にある」という考えは、この本を読むまで、私自身が発明したと思っていた。しかし紀元前500年、今から2500年以上前の思想家が発見していたのである。

ただ、老子は建築家ではないので、その具現化は成されていないことに気づき、私は建築化する使命を果たすことを心に誓った。

老子と私

冒頭の茶碗とグッゲンハイムが結びつけるために、もう少し老子の思想を説明しなければならない。下図に老子の「無の用」を図版に示した。

「虚」や「虚空」の概念に通じる

老子は、道や器といった日常的な事柄を例にし、「無の用」を説明した。

道に物があると、車は進めない。何もない空間にこそ道の本質はある。これは部屋や器にも同様なことが言える。言われれば当たり前だが、あまり普段意識することはないかもしれない。

老子はこの「無の用」の例えから、道家として最終的に向かうべき「無為自然」(人為を加えず、自然のままであること)を説いた。

私は、この「無の用」から、空間と物質の関係を明らかにした。この考え方は使える。(上図)

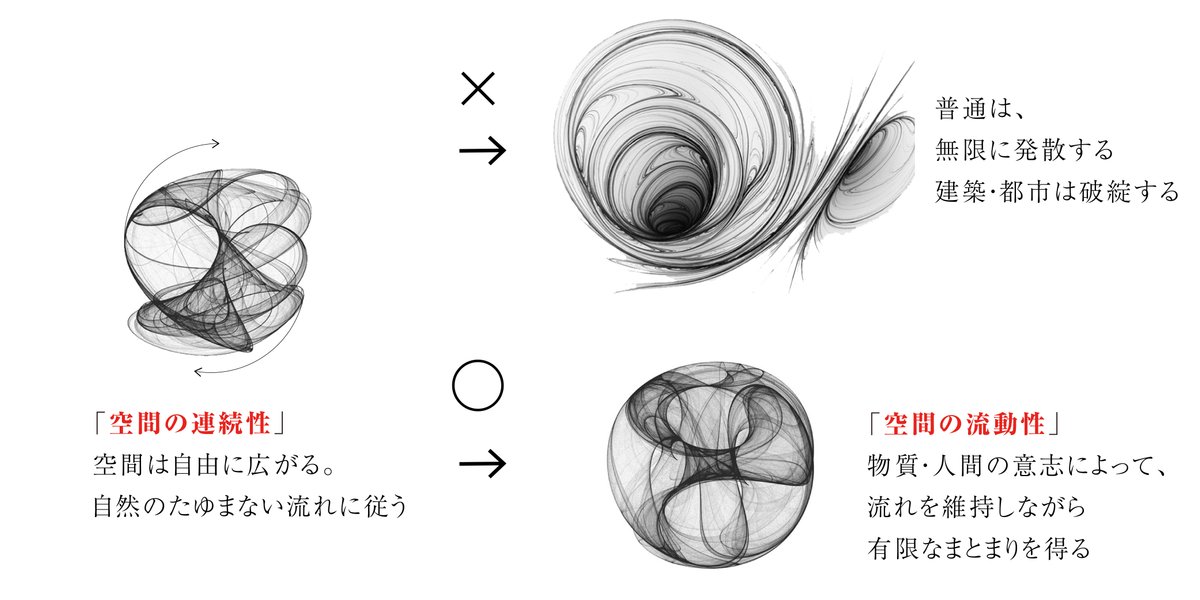

無限遠に広がってしまいそうだった空間が、宇宙の原理(エントロピー増大の法則)とは違う観点から定義することが可能になった。建築の本質は、内なる空間であるが、その空間が無限の流れ(生命的なエネルギーの流れ)をもっていれば、当初の私の「空間の連続性」を担保しつつ、有限なまとまりを得る。この方法論であれば、空間は無限に膨張しなくてすむ。

一見、無限に発散すると思われた空間は、物質との関係が明確になることにより、その流れを保ちながら有限な状態を維持できるようになった。(下図)

天下の物は有より生じ、有は無より生ず。

この世の万物は「有」から生じ、「有」は「無」から生じる。

老子とグッゲンハイム

茶碗とグッゲンハイムの話に引き寄せよう。

これらは、ともに老子をルーツにもつ。

茶碗の内なる空間(虚空)に、無限の流れを感じることができる。皆には、この茶碗からその無限は感じられるじゃろうか?私には感じられる。

そしてグッゲンハイムをみてみよう。

大地から空への自然のたゆまない流れをもった物質が、やさしく空間を包み込んでいる。

これが、老子と私が考える「無」と「有」の理想の関係だ。茶碗とグッゲンハイムにおいて、それぞれ内包された虚空に、無限を見ているのだ。

内包された虚空に無限をみる

・・・

日本の美意識

そして、茶道を生み出した日本という国にも言及したい。茶の本における日本人の美意識は、凄まじいものである。静的・簡素・自然との調和を重んじた思想は、世界中みても日本しかない。

この美意識があれば、空間・建築・都市は無尽蔵に拡大しなくて良い。持続可能的だ。

なぜこのような美意識が生まれたか。

日本の国土は、アメリカと比較して小さい。

その国土の小ささから、自然との共生というテーマが古来より重要だったのだ。

小さな島国で、先進的な発展を遂げた日本人ならではの、驚異の価値観である。

そもそも、あの小さき国土で、自然・人口密度・GDP・食文化を高い水準で維持しているのは奇跡である。持続可能な社会という世界的な目標は、すでに日本という国で成し遂げられている。

わざわざ西欧のトレンドに流される必要など全くない。世界が老子と日本を学びに来れば良い。

このようにして私は、自然破壊せず、無限なる空間を有限な物質で包むことに成功した。

うれしい。老子に感謝じゃ。

これらも同様じゃ