甦るフランク・ロイド・ライト(18)Jacobs邸Ⅱ

<あらすじ>

65年の時を経て、フランク・ロイド・ライトが、もし現代に甦ったら何を語るか、というエッセイ集です。今回(第18話)は、環境共生住宅の先駆けジェイコブス邸Ⅱを解説してもらいます。

ジェイコブス邸Ⅱ

(1946-1948)

今回は、ジェイコブス邸Ⅱをご説明する。

ジェイコブス邸Ⅱは、以前解説したローコスト住宅ジェイコブス邸Ⅰ (1937)の続編である。

施主であるジェイコブス氏は、ジェイコブス邸Ⅰの評判がよく、入場料で儲けた。私のおかげだ。

その10年後、ジェイコブス邸Ⅰが手狭になったことから、第二の家を再び私に依頼した。

ジェイコブス邸ⅠとⅡとは、車で10分の近所である。

この住宅のテーマは、2つある。

太陽の半円型住宅と、土塁型屋根である。

まずは、後期作品の特徴の一つである太陽の半円型住宅から解説しよう。

コンセプト・ドローイング

"Solar Hemicycle"太陽の半円

太陽の半円型住宅

ジェイコブスⅡは、太陽の半円型住宅の第一号である。私が名付けた。太陽の光と熱を最大限獲得することを目的とした住宅だ。

アメリカ北部の寒冷地域に最適な住宅である。

前回の砂漠編でも話したが、私の身体は、寒さに弱い。人一倍、温かい住環境を、身体自身が切望していた。

ジェイコブスⅡの特徴は、ジェイコブス邸Ⅰとの比較で説明するのがわかりやすい。(上図)

ジェイコブスⅠのときは、リビング(黄色)を南面、寝室(緑色)を西面に配置した。これでは、東面での日射を獲得することができない。

そこで、南側に開いた半円の平面形とし、リビング・寝室に平等に日照を得られる平面を考えた。

Frank Lloyd Wright 1948

南面にガラス窓とガラス戸を設置することによって、冬の間、太陽光の温かさを内部に取り入れることができる。

南側の庇は、夏場の太陽の直射日光を遮る。

また、南側に、内外を横断するプールを設置した。水の比熱を用い、昼間に蓄熱し、夜間に放熱する、パッシブソーラーシステムを考案した。

北側の壁面は、南側で獲得した熱量を失わないため、土塁として保温・断熱性能を高めた。

Frank Lloyd Wright 1948

内外を横断する円形のプール

このように、ジェイコブスⅡは、自然エネルギーを最大限獲得し活用する。

世界初の環境共生住宅と言っていいだろう。

現代において、建築と環境との問題は深刻だ。

世界規模でまだ明確な解決策はでていない。

環境・人間・デザインの水準から、環境に共生する建築について、試行し続けなければならないが、その始祖として、ジェイコブスⅡを再考することは、意義がある。

・・・

ジェイコブスⅡ以降、私はさまざまな太陽の半円住宅を実現させる。

私の太陽の半円型住宅は、全14作品あるが、その中で代表的な8作品を下に並べる。

Frank Lloyd Wright 1948

安価なジェイコブスⅡと比較して、

木ディテールがより滑らかな円形を描く

Frank Lloyd Wright 1948

Frank Lloyd Wright 1949

車いすの施主に配慮した平屋の太陽の半円型住宅

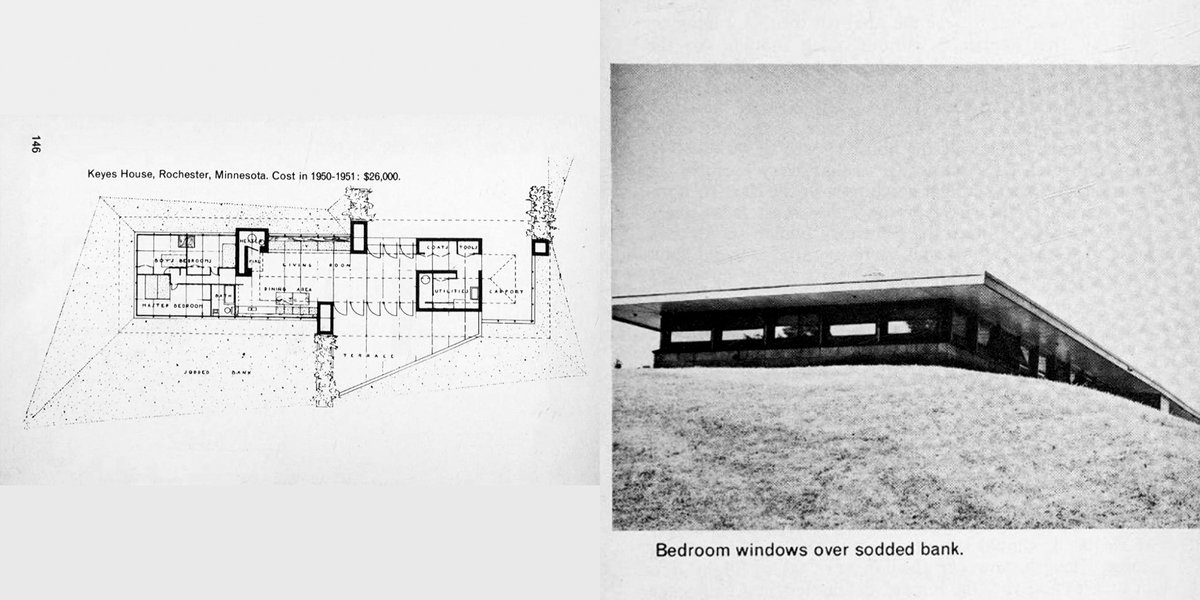

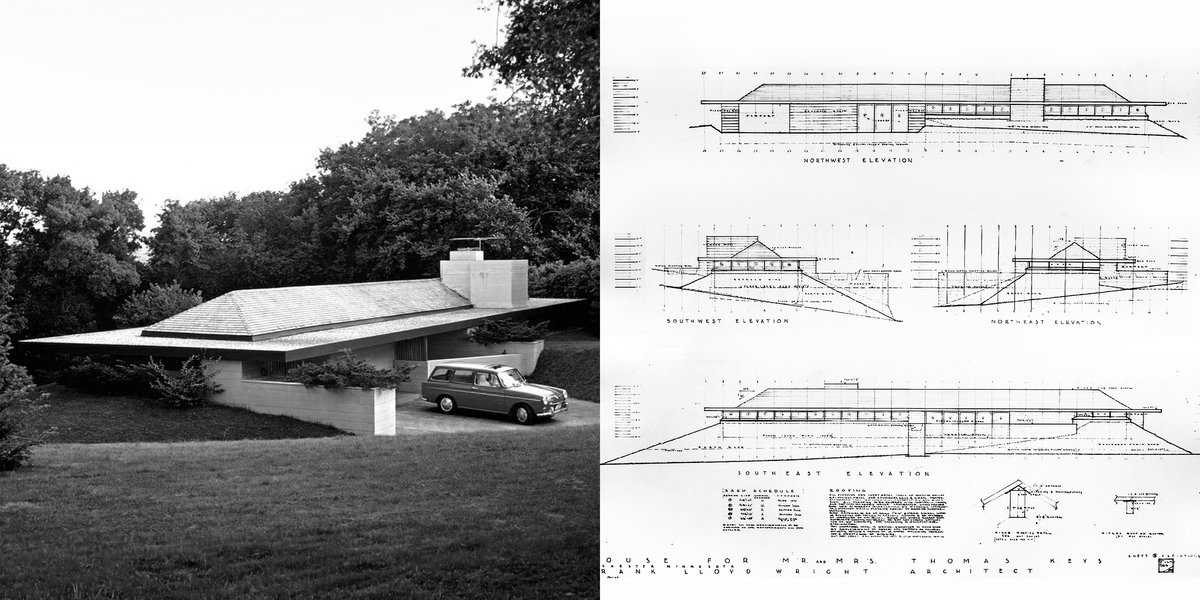

Frank Lloyd Wright 1950

Frank Lloyd Wright 1953

私の息子の住宅も太陽の半円型住宅

Frank Lloyd Wright 1952

Frank Lloyd Wright 1953

Frank Lloyd Wright 1955

太陽の半円型住宅の最高傑作

・・・

Frank Lloyd Wright 1942

こちらアンビルドだが、ジェイコブスⅡより先行する

幻の太陽の半円型住宅

類似形式で、デイビット・ライト邸で実現する

・・・

太陽の半円型住宅は、太陽と住環境との関係から考案した。外在的要因に関するだ。検討だ。

しかし、同時に空間の流動性に関する検討でもあった。空間は、植物や貝のように流動的に成長できるかという内在的要因に関する試行だ。

私の空間は、延伸(extend)し、揺動(swing)する。

箱の統合・分節(Integrate・segment)だけで処理されるべきではない。

ジェイコブス邸Ⅱのプランは、種子から芽を出し、成長する方向を思慮する植物のようだ。

この空間論(extend・swing)の延長に、グッゲンハイム美術館がある。

土塁型屋根

Frank Lloyd Wright 1948

土塁型屋根 建築と大地との親密性

ユーソニアンハウスにおいて、様々な屋根の試行錯誤をした。フラット、片流れ、切妻、方形、バタフライなど多岐に及ぶ。

一番、経済的で費用対効果が良いと考えたのは、土塁型屋根だ。土工事で出てきた土を、建物の外壁として土塁として使う。

ジェイコブスⅡで初めて試みた。

冷たい風から建物を守り、内部の熱が逃げるのも防ぐことができる。

環境に配慮する目的で考案した土塁型屋根だが、建築と大地の関係に、大きな変化をもたらした。

大地に建築が埋没し、建築の存在感が消えた。

今まで嫌悪していた箱型は、見る影もなかった。

大地と覆いのみが在り、その傍らに人間が住まうべき空間が宿る。この関係が住宅の真理だ。

環境エネルギーの活用を徹底した結果、空間自身も環境と親密になれたのだ。

ジェイコブスⅡは、自然と共生するという方向性に間違いがないと確信させた。

ジェイコブスⅠとⅡで、私は大きなデザインの転換をおこなうが、その2度もの機会をくれたジェイコブス夫妻への感謝申し伝えたい。

Frank Lloyd Wright 1948

ジェイコブスⅡのエントランス

土塁のトンネルをくぐって、アプローチする

Frank Lloyd Wright 1950

庇がひょっこり顔をだす

Frank Lloyd Wright 1950

土塁型屋根の実現例

類似物件で、排水設備が故障し、住宅が水没した。

注意が必要じゃ

・・・

今回は、半円平面の住宅をご紹介した。

次回は、円形平面、その次は円形螺旋の作品をご紹介しよう!また来週じゃ!