日本語とは「和」の言葉

column vol.1189

今さらながら…「クラフト」という言葉が気になっています…

クラフトといえば、まず頭に浮かぶのが「クラフトビール」ですね。

クラフトという言葉が入っていると、何だか

手の込んだこだわりのビール

というイメージが湧き、美味しそうです。

「クラフト」から感じるイメージ

実際、クラフトという言葉には、技能や技巧、手芸や工芸などの意味があり、その語源から

作り手がこだわって少量生産で作った商品

を「クラフト〇〇」と呼ぶようになったのです。

そして、飲み物つながりでいえば「クラフトコーラ」。

「伊良コーラ」が有名ですが、「クラフト」という言葉に、これまた惹かれてしまいます。

他にも、「クラフト焼酎」「クラフトチョコ」などもありますね。

そして、以下の記事を読んで、私にとって「クラフト」は特別な言葉であることに気づいたのです。

【「クラフトバター」人生最良の喜びにして、沼】

〈TABI LABO / 2024年4月25日〉

こちらは、5月6日(月)まで渋谷PARCO8階で行っている「渋谷バターまつり」についての記事。

私は「クラフト」という言葉を目にして、そこまでバターが好きなわけではないのですが、「めっちゃくちゃ行きたい」と思ったのです。

これまで、ビール、コーラ、焼酎、チョコなど、私が見てきた「クラフト」は全て自分の好きなものでした。

もちろん、バターもそれなりに好きですが、「中の上」くらい。

恐らく、バターの前にクラフトではなく「美味しい」「こだわりの」など、他の言葉が付いていたら、きっとスルーしてしまっていたでしょう。

でも、「クラフト」という言葉が私の心を渋谷に向かわせたのです。

この言葉には絶妙なニュアンスを感じます。

「美味しい」「こだわり」と直接的な言葉を使ってしまうと発信者側の自画自賛を感じてしまう…

一方、クラフトは何の自慢もしていないのに、こちら側が勝手に

「さぞかしこだわりが詰まっていて美味しんだろうなぁ〜」

と思ってしまうわけです。

いわば、「美味しい」「こだわり」が押し付けがましい「ブッシュ型」の言葉だとしたら、「クラフト」は奥ゆかしい「プル型」の言葉。

そんな風に思うのです。

日本語=多様性

こんな風に思考を巡らしていたら、音楽プロデューサーのつんく♂さんと、連続起業家の孫泰蔵さんの対談記事を思い出しました。

【AI時代「日本の本当の強み」超意外な"ここ"にある】

〈東洋経済オンライン / 2024年4月1日〉

この中で、孫さんは日本語について、このようにお話しされています。

僕は自分の英語力や翻訳ツールの精度が上がるほど、むしろ「日本的な考え方」や「うまく翻訳できない表現」に気づくようになってきたんです。

これは訳せないし、いくら言葉で説明してもたぶんピンとこないだろうなという感覚がたくさんある。それに気づいたときに、日本人の感性って本当にすごいと気づいて、ますます日本語や日本のコミュニケーションが好きになりました。

確かに、日本語の表現は多種多様です。

例えば、日本政府が批判的意見を示す際

「懸念」

「深く懸念」

「憂慮」

「深く憂慮」

「遺憾」

「極めて遺憾」

「非難」

「断固非難」

と8段階の外交表現が用いられます。

「非難」という言葉までに「懸念」「憂慮」「遺憾」と4段階もありながら、さらにはその強調を入れて8段階にしているところが、すごいと思うのです…

さらに、孫さんは、このように続けます。

「ありがとう」もそうです。外国人に「ArigatoはThank Youっていう意味だろう」って言われたら、僕はこう話すんです。

ありがとうは「有り難し」であって、直訳すると「It's never happened」とか「It's like a miracle」みたいに、奇跡のような、めったに起こらないことがあったというニュアンスがある。

相手に感謝するだけじゃなく、天に向かって「こんな奇跡のようなことが起きていいんでしょうか?」という2方向への気持ちがあるんだと。

確かに2方向でありつつも、私は最後はその2つが相手の心の中で1つに結びつくと感じるのです。

日本語=和の言葉

私は、相手から「天にも感謝するぐらいだ」と伝えられたら、すごい嬉しいです。

こちらが何かしてあげたことで、相手が

「こんな奇跡のようなことが起きていいんでしょうか?」

と感謝しているのですから。

そういう意味をちゃんと理解して「ありがとう」という言葉に向き合うと

「常に最上級の感謝を相手に伝えよう」

という先人たちの教えが伝わってくるようです。

考えれば考えるほど、日本語というのは「自分がどう伝えたいか」というよりも「相手にどう伝わるか」という視点で磨かれてきた言葉なのではないかと思ってしまいます。

つまり、「和」の言葉。

だからこそ、様々なニュアンスの言葉を生み出して、自分の気持ちがちゃんと伝わりつつも、相手が一番受け入れやすい表現を模索している。

それが、多種多様な日本語につながったのではないかと感じています。

よく柔道の名手ほど、「相手が受け身を取りやすいように投げる」と言われていますが、まさにそんなイメージです。

外来語を取り込むのも同じです。

例えば、「お転婆」という言葉。

こちらは、「男勝りの活発な女の子」と指していますが、語源はオランダ語の「ontembaar(オンテンバール)」だと言われています。

意味は「不屈の」「抑えがたい」で、強い意志や情熱、精神的な強さを表現する形容詞。

一見、褒めている言葉に見えますが、「転婆」は親不孝で従順でないこと(男女いずれにも当てはまる)を示している。

つまり、2つを合わせると

おいおい、強い意志や情熱を持っていて素晴らしいね。でも、親が悲しむような行動だけはしなさんなよ

という、大人なりの気遣いを子どもに向けているという風に感じなくもありません。

だからこそ、昭和の時代まで残ったわけです。

でも、この令和の時代では、あまり聞かなくなった言葉なのではないでしょうか?

それは、ジェンダーレスの時代に変わったからだと思います。

〜ということで、日本人が紡ぎ出す言葉は、「和」を重視し、そして時代(価値観)の変化とともに、新陳代謝を繰り返していく。

また、言葉に対する柔軟性もあると思います。

本来とは逆の意味で使われていた言葉が、逆の意味も正しくなってしまうパターンがあるからです。

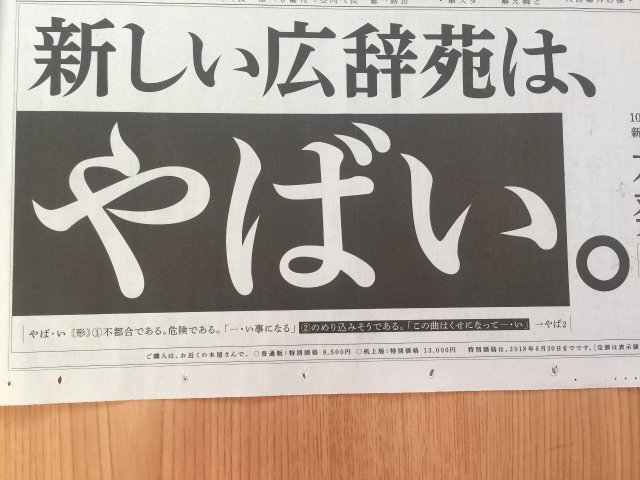

有名なのは「やばい」ですね。

もともとは「危険」「危ない」という意味でしたが、若者が「素晴らしい」「驚くほど良い」という意味の肯定する言葉として使うようになったため

広辞苑に

「のめり込みそうである」

という意味が新たに加わったことは話題になりましたね。

その時の広告が「やばい。」のです。

これも

まぁまぁ、みんながそういう意味で使って盛り上がっているんだから、…難しい顔しないで、そういう意味にしちゃおうよ

という、「和」を優先した柔軟な判断がなされています。

日本語って、考えれば考えるほど面白い。

そんなことを、「クラフトバター」から連想してしまいました(笑)

日本語とは「和」の言葉

個人的にはそんな風に定義しながら、日本語力を磨いていきたいと改めて思う今日この頃です😊

本日も最後まで読んでいただき、“天にも感謝するぐらいの想い” です。

有り難うございました!