クレーム対応の知っておきたいポイント

はじめに

本書は、note拙著「クレーム対応の不安を解消する本」(動画付き)の簡略版です。

本書では、クレーム対応の実践での押さえどころを3分未満のYouTubeショート動画(限定公開)とイラストを主体に紹介します。

私の「クレーム対応研修講師としてのキャリア38年のまとめ」です。

クレーム対応の決め手の9割は感情コミュニケーション(=感情コミュ)の影響力です。

紹介するポイントは、こういったスタンスからの実践での重要なポイントです。

あなたのビジネス・パフォーマンスのサポーターとしてお役に立てれば幸いです。

田中義樹

1.非がある場合

(1)最初に大事なこと

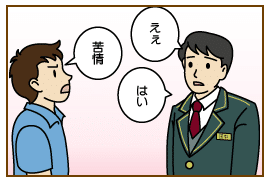

非がある場合には即、心を込めてお詫びをします。

「はぁ」「えぇ」といった及び腰的な対応をしないようにします。

(2)対応でのメインは

クレーム対応では聴くことをメインにします。

聴くことで相手のお客様に早く冷静になってもらえます。

また、聴くことで状況の把握や相手のお客様の気持ちを汲み取ることができます。

つまり、聴くことで適切な対応が取れるようになります。

そこで聴き方ですが、お詫びの言葉やクッション言葉を適当に入れて聴くようにします。

(3)気をつけたいこと

お客様のマイナス感情の勢いからの問いかけに対しては、余計なことを言わないようにします。

ここを答えてしまうと、

「教育をきちんとしてるのに、なぜこういったことが起きたのよ。効果のない研修なんかやらない方がいいじゃないの、どう?」

といった展開になりがちです。

ちなみに、こういった問いかけのほとんどは、本気からのものではないと言えます。

「クレーム対応の基礎に押さえておきたいこと」(youtubeショート動画限定公開)

「非がある場合のクレーム対応で押さえておきたいこと」(youtubeショート動画限定公開)

2.「非がない場合」あるいは「どちらか分からない場合」

(1)最初に大事なこと

「非がない場合」あるいは「どちらか分からない場合」はクッション言葉か配慮の言葉で受けます。

特に、非がない場合には、お詫びの言葉は使わないようにします。

非がない場合に大事なことは、正しいサービス内容を受け入れていただくことです。

次の(2)でも触れますが、「申し訳ございません」と言ってしまうと、

「申し訳なければやってくれよ」

といったことになりがちだからです。

(2)対応でのメインは

ここは、基本的には前述の1-(2)と同じですが、非がない場合には共感や同意の言葉、お詫びの言葉は使わないようにします。

「お気持ちはよく分かります」

「おっしゃる通りでございます」

「申し訳ございませんでした」

といったことを言ってしまうと、

といったことになりかねません。

使うのであれば、「○○については、おっしゃる通りでございます。恐れ入ります、事情を詳しく説明させていただいてよろしいでしょうか」といった限定的な使い方にします。

(3)非がない場合に気をつけたいこと

「でも」「しかし」は、相手のお客様のマイナス感情を膨らませる言葉です。

非がない場合でも、感情コミュニケーションへの配慮が大事です。

人は、マイナス感情を持っと相手の論理を受け付けなくなるものです。

「でもですね」「しかしですね」とやってしまうと、

「『でも』も、『しかし』もない。何だその対応は」

といった展開になりかねません。

(4)展開を前に進めるには

感情コミュニケーションにおいては、表現をプラスにすることが大事です。

相手のお客様のマイナス表現をプラス表現に変えて返すことで、展開が前に進む可能性が高くなってきます。

「非がない場合のクレーム対応で押さえておきたいこと」(youtubeショート動画限定公開)

3.引継ぎの際

(1)担当外のクレームに対して

ア.代表者として受ける

クレームに対しては、担当外の内容であっても代表者として受けることが大事です。

「あぁ、そうですか。私は担当じゃないもんですから、ちょっと待ってくださいね。担当者に代わりますんで」

といった受け方をしないようにします。

この対応が、相手のお客様のマイナス感情を膨らませがちです。

お客様からすれば、「あなたどこの会社の人」「あなたの会社のことでしょ」です。

ここでの受け方としては、繰り返しになりますが、非がある場合にはお詫びの言葉、「非がない場合」あるいは「どちらか分からない場合」には配慮の言葉かクッション言葉で受けるようにします。

イ.引継ぐ際には担当者が出やすい状況をつくる

担当者に引継ぐ際には、まず

「恐れ入ります。きちんと対応するために担当者に代わらせていただきますが、よろしいでしょうか」

「あぁ、いいよ」

「恐れ入ります。少々お待ちいただけますか」

といった感じで相手のお客様に了承の言葉をもらいます。

そして、担当者が相手のお客様の名前や内容をある程度知ったうえで出れるようにします。

(2)上司を出せの場合

ア.担当者として責任を持って臨む

「上司を出せ!」と言われた場合には、次のように担当者として名乗って対応するようにします。

「ダメだ、上司を出せ」

と言われても、こちらに非がない場合には、

「恐れ入ります。私が担当ですので、私で対応させてただきます」

といった感じで、3回ぐらいまでは受けるようにします。

こうすることが、信頼度を上げることになります。

なお、内容によっては直ぐに上司に代わることもあり得ます。

イ.上司に引継ぐの際には上司が出やすい状況をつくる

ここは、前述の(1)-イと同じように、上司が出やすい状況をつくることが大事です。

イラストでは、こちらに非がある場合ということで紹介していますが、

非がない場合には、

「岩田様には不快なお気持ちをお掛けしておりまして、、」

といった配慮の言葉で対応します。

「クレーム対応で引き継ぐ際の押さえどころ」(youtubeショート動画限定公開)

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が参加している募集

よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!