ファミコン全タイトルの傾向をTableauで分析してみた。(後編②:RPGゲームは容量が大きい?)

――ゲームなのに歌。

前回の記事で「テイルズ」の歌の事を書いたので、ちょっと思い出してしまいました。「初期のゲームなのに、メディアミックスして歌が存在する」ゲーム。

ドラゴンクエスト2「ラブソング探して」

私はドラクエ2は幼稚園児の頃にMSX2でやりましたので、ファミコン音源はちょっと違和感があります(特に低音)が、この曲には歌があります。

歌の方もいいですよね! キャンペーンソングかなんかだったと思います。

ソウルブレイダー「恋人のいない夜」

ヒロイン?のリーサのテーマ曲なんですが、初めて歌を聴いた時はイメージが違いすぎてびっくりしました。ファンタジーの世界観なのに「高速道路」なんて歌詞がでてくるんですからね。中央フリーウェイじゃないんだから。

因みにこの曲、英語のタイトルは「Ode to Lisa」で、直訳すると「リーサへの頌歌」となります。

エニックスは歌でキャンペーンを張るのがお家芸だったんでしょうか…。

因みに「ENIX」は「PHOENIX」から来ているらしいです。「ASUS」が「PEGASUS」からきているみたいですね。「ASUS」を「アサス」と呼んだアナタはちゃんと脳内の時代をアップデートしてくださいね。

バイオハザード「氷のまなざし」

え? バイオハザードの歌って言ったら「夢で終わらせない」じゃないの? と思ったアナタは素人です。

私、この歌は「説明書にはOP曲って書いてあるのに、ゲームの中で流れてないじゃん」とずっと思っており、どうしても聴いてみたくて、CDを買った記憶があります。シングルCD…。が、どうやら、この曲、ちゃんと流れてたっぽいです…。この記事書いてて初めて気づきました…。

「天空の城ラピュタ」の歌と言えば「君をのせて」だと答えたアナタは素人です。

私に言わせれば、ラピュタと言えば「もしも空を飛べたなら」一択です。

安田成美が歌った「風の谷のナウシカ」は有名になってきたのに、なぜラピュタのイメージソングの方はいつまでたっても有名にならないのか…。個人的にめちゃくちゃ好きなのに…。版権の問題でしょうか?

仮説②:容量単価は年々下がってる?

前置きが長くなりました…。他にも「ツインビー」の歌とかも紹介したかったのですが…。

これは簡単なので、サクっと確認していきましょう。

まずは「容量単価」を計算します。

これは仮説通りですね。というか、ムーアの法則の派生みたいなものかもしれません。

ファミコンで顕著ですが、ここにPlaystationやセガサターンなどのCD-ROMメディアを加えると、もっと顕著になるのではないかと思われます。

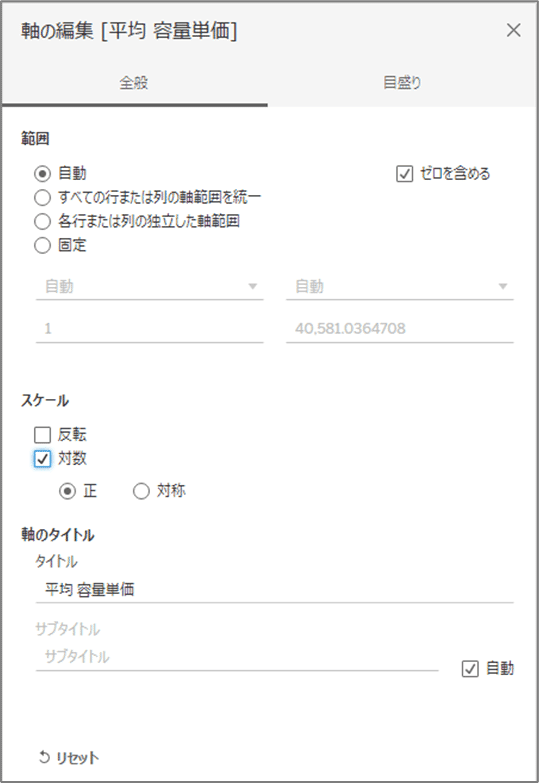

もはや「指数関数的」に単価が下がっているので、せっかくなのでTableauでも対数で見ておきましょう。

こんな感じです。

見事な負の相関が出ましたね。

仮説は正しかったと言えるでしょう。

仮説③:RPGは他のジャンルより容量が大きい?

私の記憶が確かならば、容量が大きいソフトはRPGに偏っていた気がするのです。

「FF6」「クロノトリガー」「マリオRPG」「ダークハーフ」などなど…。

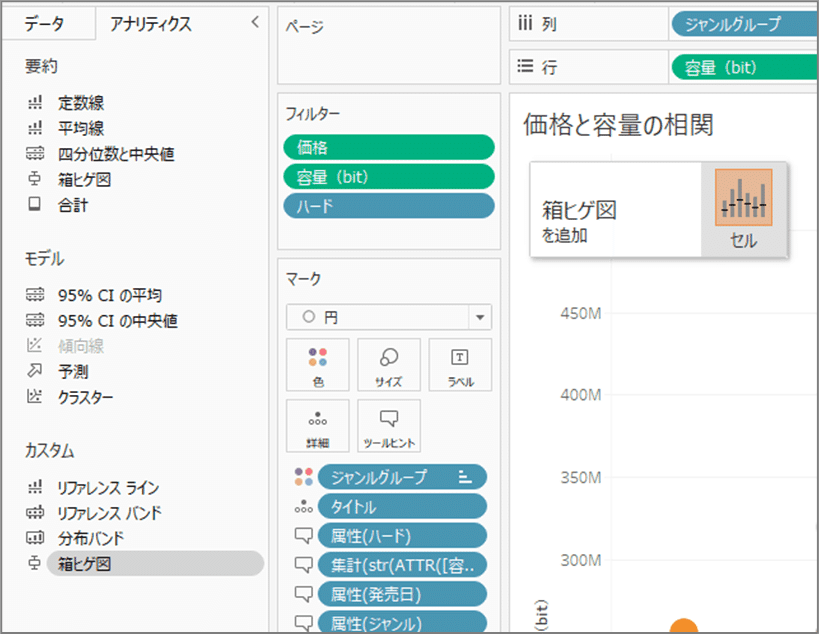

という訳で、今回は「ジャンル」という複数の項目を持った切り口の傾向を見ていきますので、「箱ひげ図」を活用してみようと思います。

まずは、Tableauでジャンルごとの度数(タイトル数)を表示させます。

次に、箱ひげ図を表示させます。これはTableauでは超簡単です。

さて。せっかくなので、「箱ひげ図」を理解するのに大切な

四分位数

について、ちょっと学習しましょうか。

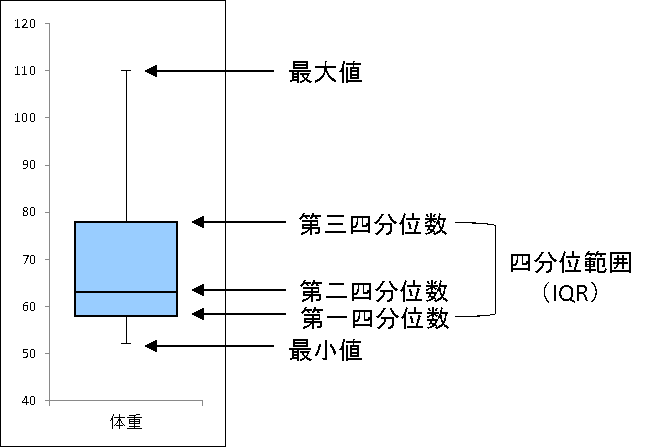

「四分位数」とは。

簡単に言うと「複数のデータを小さい順に並び替えたときに、データの数で4等分した時の区切り値」のことです。

例えば、11本のソフトがあって、それぞれの容量が

1M、2M、3M、4M、8M、10M、12M、16M、24M、32M、48M

だったとします。

まず、この中の中央値(真ん中の数)を調べると…

1M、2M、3M、4M、8M、「10M」、12M、16M、24M、32M、48M

10Mですね。左から6番目、右から6番目。この中央値をまず「第2四分位数」と言います。

※データの数が偶数の時は、真ん中の2つの数値の平均が中央値になります。

次に「第2四分位数と最初の数の中央値」をとります。

1M、2M、「3M」、4M、8M、「10M」、12M、16M、24M、32M、48M

3Mですね。左から3番目、右の「10MB」の次から3番目の数です。これを「第1四分位数」と言います。

※「10MB」から数えるか「8MB」から数えるかは、どちらでもいい事になっています。

そして、「第2四分位数と最後の数の中央値」をとります。

1M、2M、「3M」、4M、8M、「10M」、12M、16M、「24M」、32M、48M

24Mですね。右から3番目、「10MB」の次から3番目の数です。これを「第3四分位数」と言います。

そして、箱ひげ図との関係は↑↑↑のようになっています。

箱ひげ図の箱の事を「四分位範囲(IQR)」と言い、この範囲に「全体のデータの50%が含まれる」事になります。

そして、一般的に「四分位範囲(IQR)の1.5倍よりも外側にある数値」を「外れ値」として扱い、この範囲まで「ヒゲ」を伸ばします。

どうして「IQR×1.5」を選択したか、これで分かったでしょ?

※↑の図ではヒゲが「最大値」「最小値」になっていますが、Tableauではこの選択も可能です。この場合、ヒゲと箱で4つに区切ったそれぞれの区切りに25%ずつの数のデータが入る事になります。

では「箱ひげ図」について分かったところで、データを見ていきましょう。

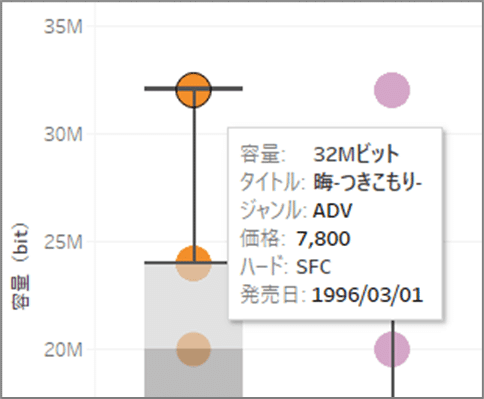

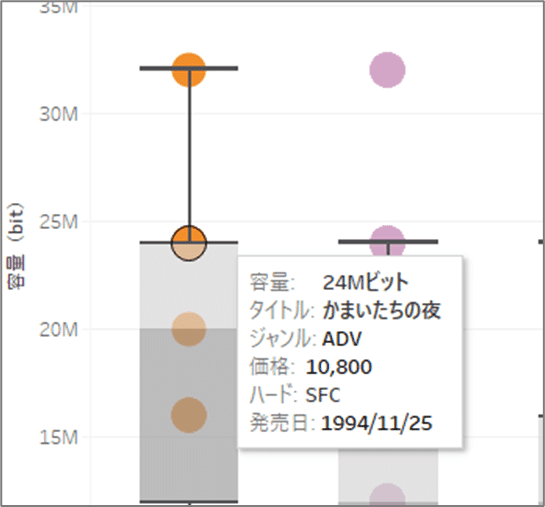

私が最も気になっている「SFC」での箱ひげ図の確認です。

おや…?

これ、RPGよりも「アドベンチャー」の方が、容量が大きい傾向にありますね…。

そうか…。アドベンチャーゲームは、とにかく「大きなグラフィック」を多用しますし、音楽も大量に必要なはずです。

見逃していた…アドベンチャー…!

せっかくなので、どんなゲームがあるのかも見ておきましょう。

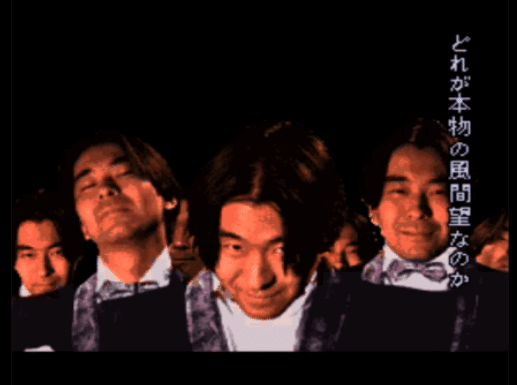

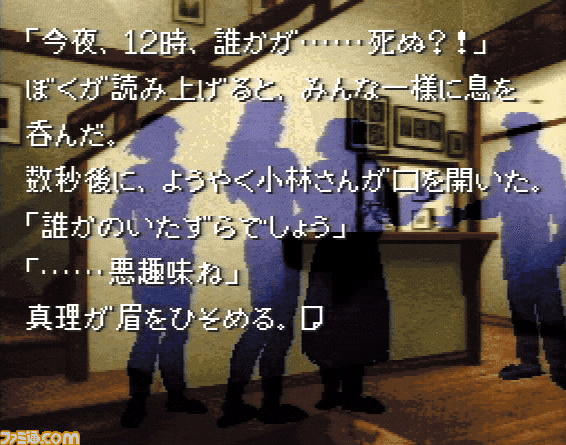

「弟切草」が皮切りだったでしょうか。

流行ったんです。実写取り込みの「サウンドノベル」。

なにしろ「サウンドノベルツクール」まで発売されましたからね。私、もってました。そしてなぜか、サウンドノベルじゃなくてRPGゲーム作ってました…。

ちなみに、「かまいたちの夜」の実写モデルとなったペンション「クヌルプ」。実在するんですが、コアなヘルマン・ヘッセのファンとしては「クヌルプ」と言われたら「ヘッセの作品」なのです。

ついでにファミコンも見ておきましょう。

これは…。これはRPGの方が傾向としては容量が大きいですね。

アドベンチャーは「2MB」で四分位範囲もヒゲも含まれてしまっています。これは2MBが「最頻値」過ぎるのが要因です。

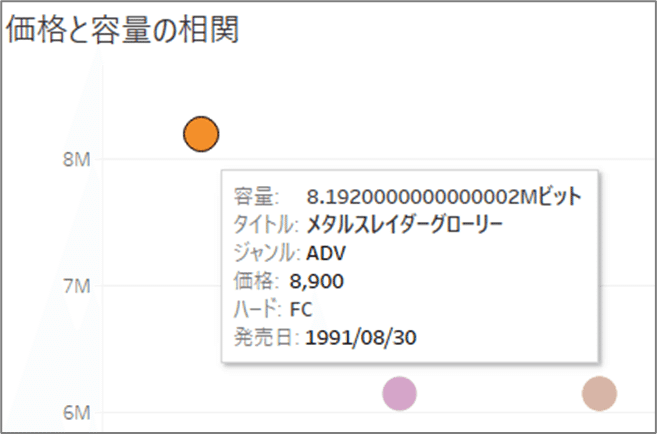

そして、アドベンチャーの外れ値は…。

という訳で、この仮説は「ハードによっては成立する」でした。

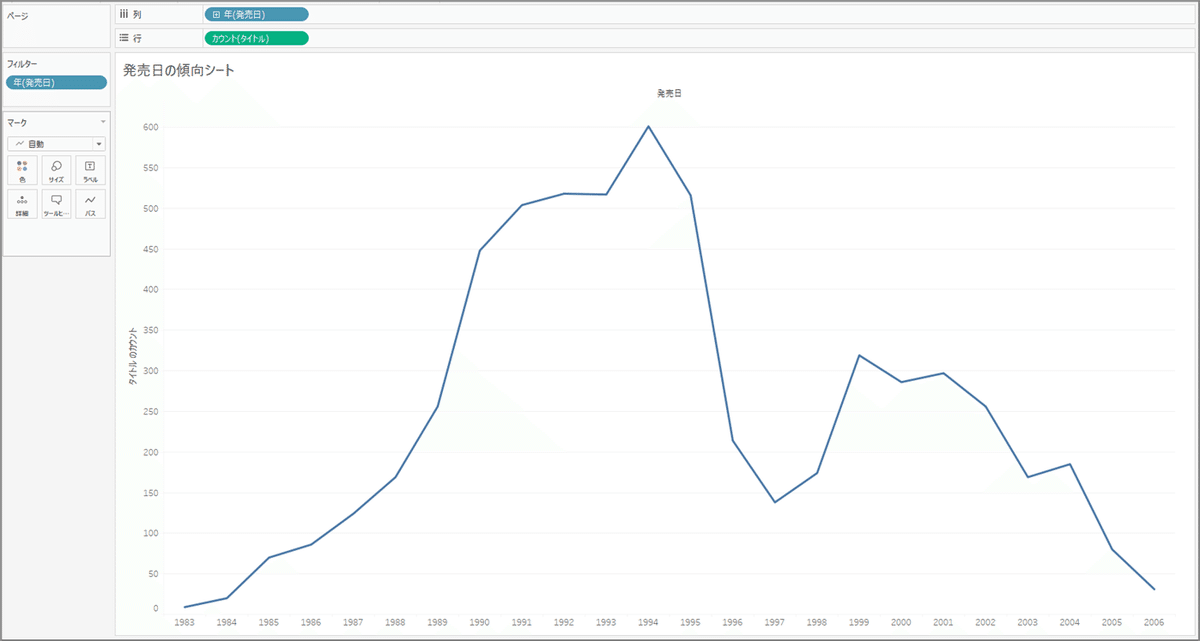

仮説④:発売日に傾向がある?

これはあるでしょう。普通に考えたら。

サクっと行きましょう。

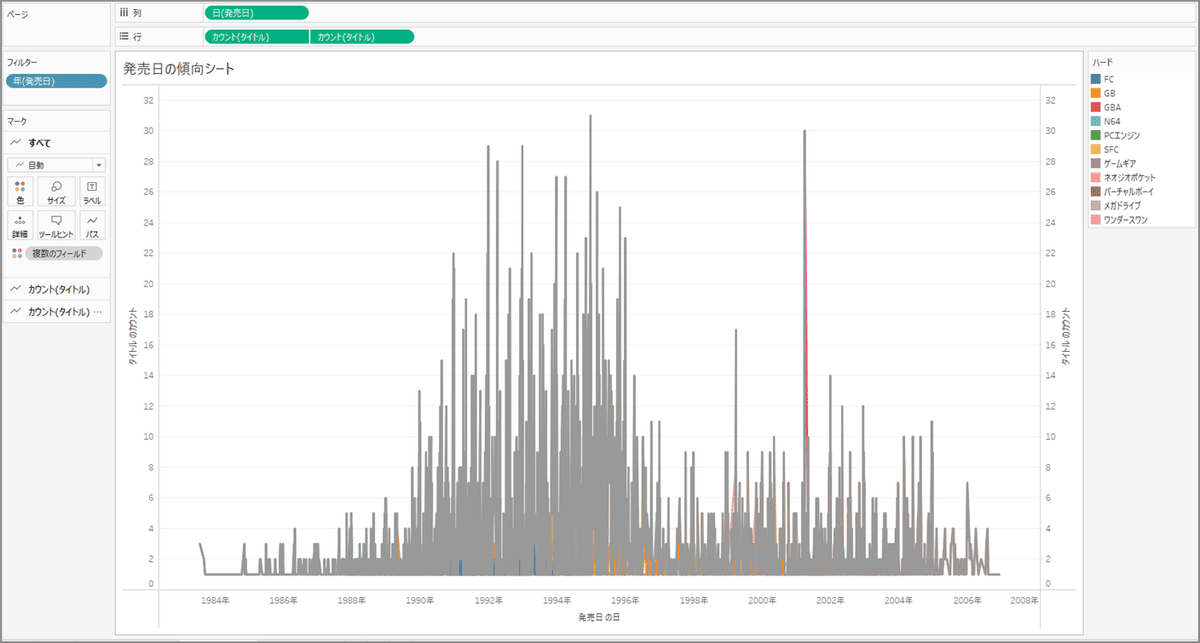

まずは何も考えずに「発売日」を横軸、「発売タイトル数」を縦軸に折れ線グラフを描いてみましょう。

きれいな山になるかと思ったら、そうではなさそうです。

↓↓↓の影響でしょうか?

何らかの影響があったのは間違いなさそうです。

が、今回知りたいのは「月ごとの傾向」なので、気にせずに進めていきましょう。

因みに、余談ですが、ハード別で傾向を見ると…

バーチャルボーイって、本当に時代の「徒花」だったんですね…。

いいハードだと思うんですが。時代を先取りし過ぎたんでしょうね。

そして、ゲームボーイの息の長さが目立ちます。ゲームボーイポケットやゲームボーイライト、ゲームボーイカラーなど、次々と派生ハードを発売したからかもしれませんね。

「あまり進化しないのに新しいハードとしてswitchを出す」今の商法と、あまり変わってないですね、任天堂…。

※スーパーゲームボーイなんてのもありました。SFCでゲームボーイソフトを遊べるのですが、白黒ソフトが13色カラーで遊べるのは夢がありました。

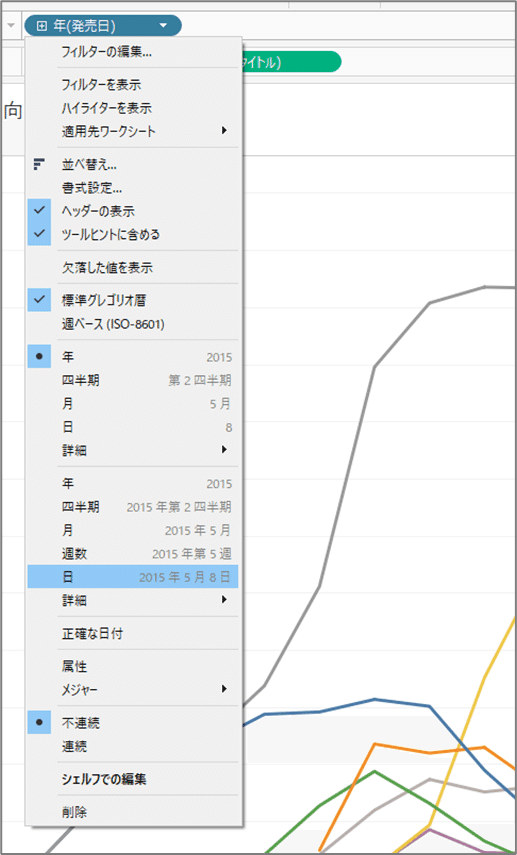

せっかくなので「連続」の「日」にしてもう少し細かく傾向を見てみましょう。

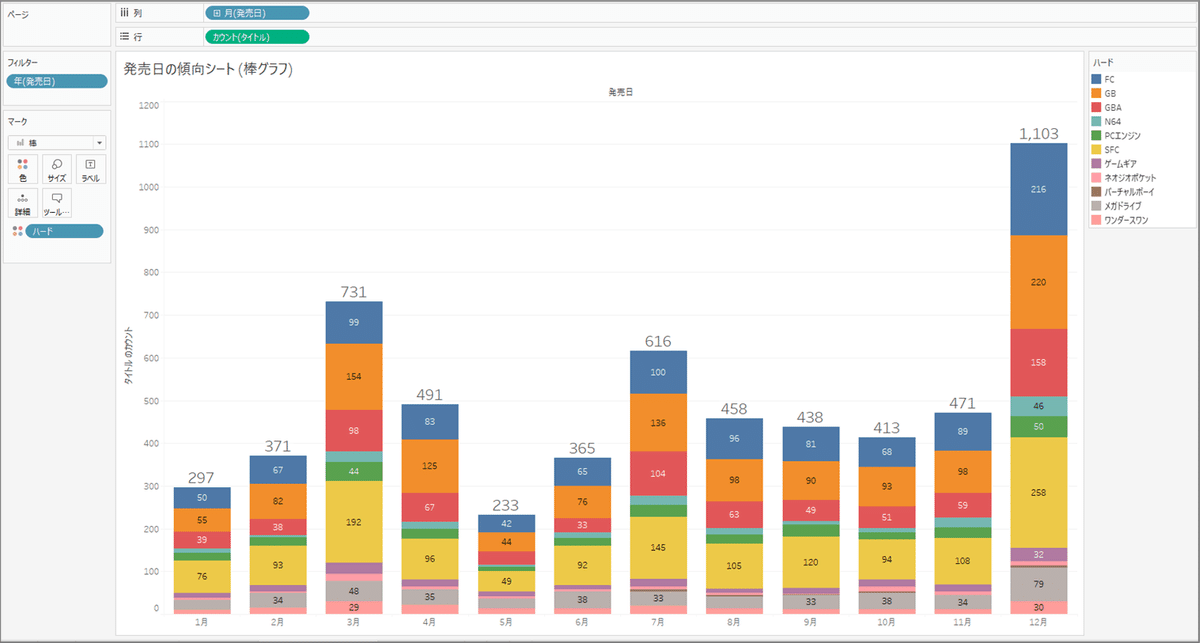

あまり細かいグラフを見ていると目が痛くなりますので、ここらで単位を「月」に変更して、見ていきましょう。

こんな感じです。ハード別で色分けもしてみました。

やっぱり、12月が多いですね。クリスマス、年末商戦です。

それから3月と7月。春休みとお盆ですね。

ある意味予測通りです。

せっかくなので「ハード」以外にも「メーカー」や「ジャンル」別にも傾向を見てみたいです。

けれど、いちいち「メーカー」とか「ジャンル」を出したり入れたり(ドラッグ&ドロップ)するのは面倒なので、今回はTableauの「パラメーター」を使います。

今回は「切り替えスイッチ」という名前のパラメーターを作って「ハード」「ジャンル」「メーカー」を簡単に切り替えられるようにします。

↑↑↑のように「ハード」「メーカー」「ジャンル」という切り替えリストを作成しました。

ただ、この状態では単純に「スイッチができた」だけです。

このスイッチは何ともつながっていないので、これだけでは機能しません。

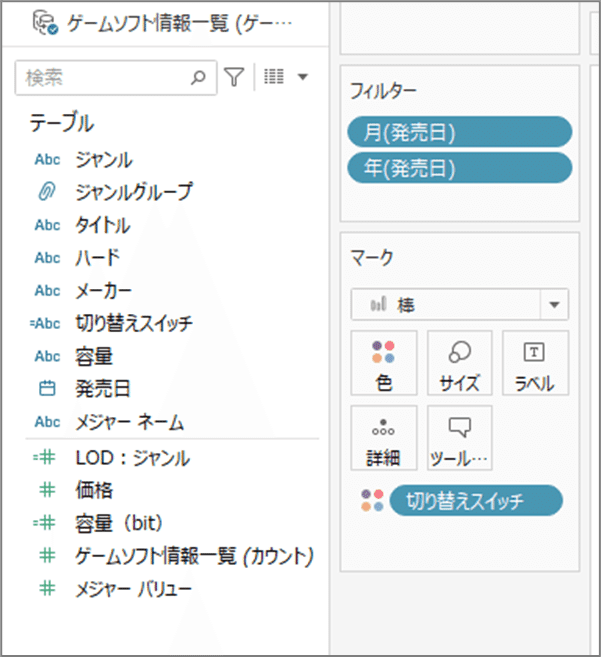

という訳で、つなげるための計算式を作ります。

・もし切り替えスイッチで「ハード」のリストを選択したら、「ハード」の項目を表示

・もし切り替えスイッチで「メーカー」のリストを選択したら、「メーカー」の項目を表示

・もし切り替えスイッチで「ジャンル」のリストを選択したら、「ジャンル」の項目を表示(便宜上↑ではグループ化しているので名前が違いますが…)

この「切り替えスイッチ」の計算式を↓↓↓のように「色」に入れてやります。

あとは「パラメーター」を表示させれば完了です。

画面右の「切り替えスイッチ」から「ハード」「ジャンル」「メーカー」を選べば、選んだ瞬間にグラフがその切り口で塗り替わります。

余談ですが「母数」と「母集団」って似ている言葉ですが、意味が全然違います。よく「母数」を「母集団」の意味で誤用する人がいますが「母数」はどちらかというと「パラメーター」に近い意味です。

さて、せっかくなので、もう一つ踏み込んだ分析をしてみます。

ここまでやって気になったのは「ジャンルによって、発売が集中する月が違うのではないか」という更なる仮説です。

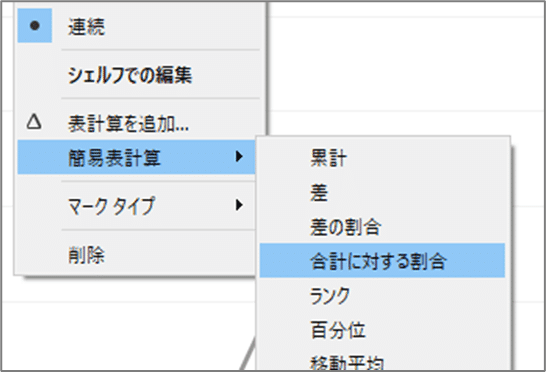

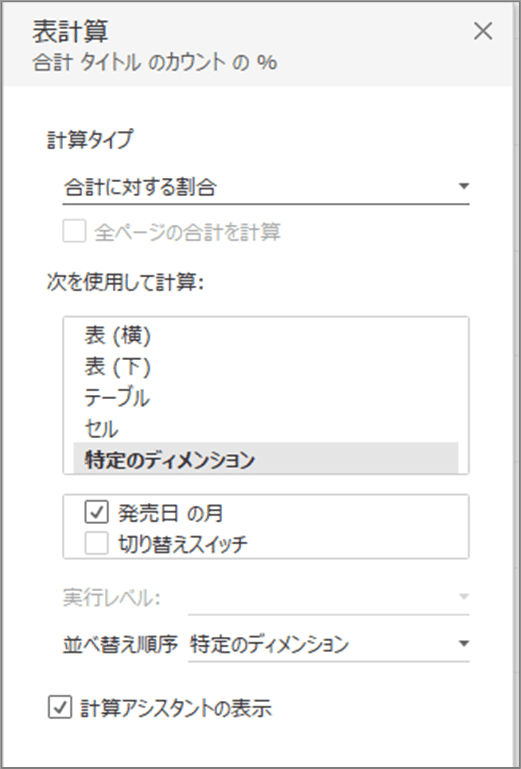

Tableauの「簡易計算」を使って確認していきましょう。

この結果を見て私が気になったのは

「アクション・格闘」

「テーブルゲーム」

「パズルゲーム」

です。

特にこの3つに関しては、年間で「12月の発売割合が多い」んです。

なるほどなるほど。

年末年始、みんなが集まる機会に複数人で遊べる「格闘」「テーブルゲーム」「パズルゲーム」が多くなる。

クリスマスにプレゼントをサンタさんから貰える小学生くらいまでの子供たちでも遊びやすい「アクションゲーム」が多くなる。

納得の販売戦略でした。

最後にオマケです。

メーカー別発売ジャンルタイトル数。

スクエアやエニックスのタイトル数が少なく見えるのは、この時期には両社は既に「Playstation」に宗旨替えしていたかもしれません。

でも、両社が「RPGばっかり作っていた」のがなんとなく分かりますね。

ハード別でも見てみましょう。

セガ! セガはすごいですね。

まるで、自社開発ハードに呪われた会社です。

そしてバンダイ!

同じく、自社開発ハードに呪われていますね…。

こう考えると、任天堂がいかにハード戦略に長けているかが分かります。

任天堂の戦略ってiPhoneにちょっと似てるな、って気がします。

余分な機能やスペックを詰め込み「ハードウェアスペックで売る」のではなく、必要最低限の機能やスペックで「本当に欲しいもの」「本当に遊びたいもの」を追求している気がします。だからハードの息が長いんでしょうね。

いかがでしたでしょうか

あ、今回、あまり大きい文字使わなかったな…。

私自身、色々分析してみて楽しくなってしまいました。

まだまだ色々掘れそうですね。

今回作ったTableauのファイルは、せっかくなのでVizとしてもうちょっとわかりやすくまとめて、この記事の「後編③」で皆さんにも使っていただけるようにしようと思います。

お楽しみに!

※当記事に書かれた内容は、全て著者の解釈によるものであり、公式の見解を代弁するものではありません。