「社会のOS(Operating System)」を考えてみた

今年は「儒家思想が次の社会のOSになるべきだと思う」というテーマを掲げて記事を書こうと年始に決めました。

これがその初回記事👇

でこれが2回目記事👇

3回目の記事を書くのに「社会のOS」について書き始めたらクドクドと長くなってしまいまして。どうにかボリュームを抑えようと試行錯誤してたんですが、noteでそんなこと考えるのも無粋なので「もういいやとりあえず書きたいこと書いちゃお」と開き直りました😋

なので今回は「社会のOS」に絞った内容にしています。

内容を絞ったのに長いっていう。

そもそも「社会のOS」ってなに?

なんでしょうね。

自分で言っておいて何ですが、私も明確な定義があるわけじゃありません。

試しに「社会のOS」でググってみたところ、それっぽい表現をしているページがチラホラ見つかりました👇

「社会のOS」云々以前に、そもそも「OS(おーえす)って何?」というところから説明すべきかもしれませんが、それは後述するとして。

「社会のOS」でググって見つかったサイトを見てみると、どうやら「社会に通底する基本的な考え方」のような意図で「社会のOS」という表現を使っているように見えます。

「その社会に暮らす人々が、何に価値を(重きを)置くのか?」

「その社会に生きる人が、何を価値判断の基準とするのか?」

という感じ。まぁ端的に言えば「価値観」ってことになるんですかね。

なんだ、じゃあ「社会のOS」なんて難しい表現使わずに最初から「価値観」って言えばええのでは?🙄

って話になっちゃうんですけど。

じつは私、学生時代に「コンピュータサイエンス」を学んでいたことがあり、いまも現役でコンピュータを扱う仕事をしております。

なので「価値観」という抽象的な概念を、自分のバックグラウンドを絡めて(無理矢理)考えたということです。

無理矢理感が否めないところが多々あると思いますが、そこはご愛敬🤣

「OS(おーえす)」ってなに?

まず「OS(おーえす)」とは何か、というところから。

「OS」はれっきとしたコンピュータの専門用語です。でも元号が昭和から平成に変わった30年前ならともかく、1人一台スマホを持つのが当たり前の現代で「OS」も多少は市民権を得ている言葉なんじゃないかと思うんです。(得てませんかね🙄)

「OS」とは「Operating System(オペレーティングシステム)」の略です。

「オペレーティングシステム」とは、パソコンやスマホなどのデジタル機器上に搭載されている「基本ソフトウェア」のことで、身近な具体例でいうとWindowsとかMacとかAndroidとかが「OS」にあたります。

コンピュータ上で「OS」が具体的にどんな役割を果たしているかというと、例えば以下のような機能を提供したりしてます。(といってもあまりピンと来ないかもしれません)

・ハードウェアの制御

・タスク管理、プロセス管理、メモリ管理

・ファイルシステム

・ネットワーク

・ユーザインタフェース

最近はパソコンやスマホだけでなくテレビやプリンター、家電にもAndroidが搭載されてたりしますよね。大抵のデジタル機器には、大なり小なり何らかのOSが搭載されています。

「アプリ」がデジタル機器をフルに活用できるように支援する「縁の下の力持ち」的なソフトウェア、それがOSです。

じゃあ「アプリ」ってなに?

私たちがコンピュータやデジタル機器を使うとき、OSが提供する機能を直接使うことはあまりありません。私たちはOSの上で動作する応用ソフトウェアの利用を通じて、間接的にOSの機能を使っています。

この応用ソフトウェアが、私たちが日常的に使っている、いわゆる「アプリ(アプリケーション)」ってやつです。

具体例を挙げてみます。

例えば、私たちはWindows OSの上で動作するアプリとしてWordやExcelを使って文書を作成したりします。

例えば、私たちはMac OSの上で動作するアプリとしてAdobe Photoshopを使って画像の編集加工をします。

例えば、私たちはAndroid OSの上で動作するアプリとしてLINEを使って他者とコミュニケーションをとります。

イメージしやすいようにパソコンやスマホの上で動く身近なアプリばかり紹介してしまいましたが、アプリが動くのは必ずしもパソコンやスマホに限りません。例えば電車の時刻管理システムとか、医療診断システムとか、倉庫管理システムとか。こういった生活を支えるシステムも何らかの「OS」の上で動いている何らかの「アプリ」です。

「人間」に置き換えてみる

では、ここまで説明してきたコンピュータの構造を人間に置き換えてみましょう!!

え?ちょっと何言ってるかわからない?😅

じつは、私は以前からこのコンピュータの内部構造って人間にも同じとこあるよなぁと思っておりまして。

私たちの便利で快適な日常生活は、WordやLINEや時刻管理システムなどのアプリによって支えられています。現代ではこれらのアプリがないと不便です。(個人情報ガッツリ漏れてたけど)。

言い方を換えるなら、

「私たちの日常の行動」は、「アプリ」の上に成り立っている。

といえます。

一方、WordやLINEといったアプリは、WindowsやAndroidなどのOSが土台となって初めて機能しています。アプリは単体で動きません。OSの力を借りて、あれだけの効果を発揮しているわけです。

言い方を換えるなら、

「アプリ」は、OSを「土台」として機能している。

といえます。

ではWindowsやAndroidなどのOSは何を土台として動いているか?それはもちろん、ノートパソコンやスマホなどのコンピュータあるいはデジタル機器、つまり「ハードウェア」ですね。

言い方を換えるなら、

「OS」は、ハードウェアを「土台」として機能している。

以上の関係性を図にしてみるとこんな感じです👇

コンピュータの階層構造

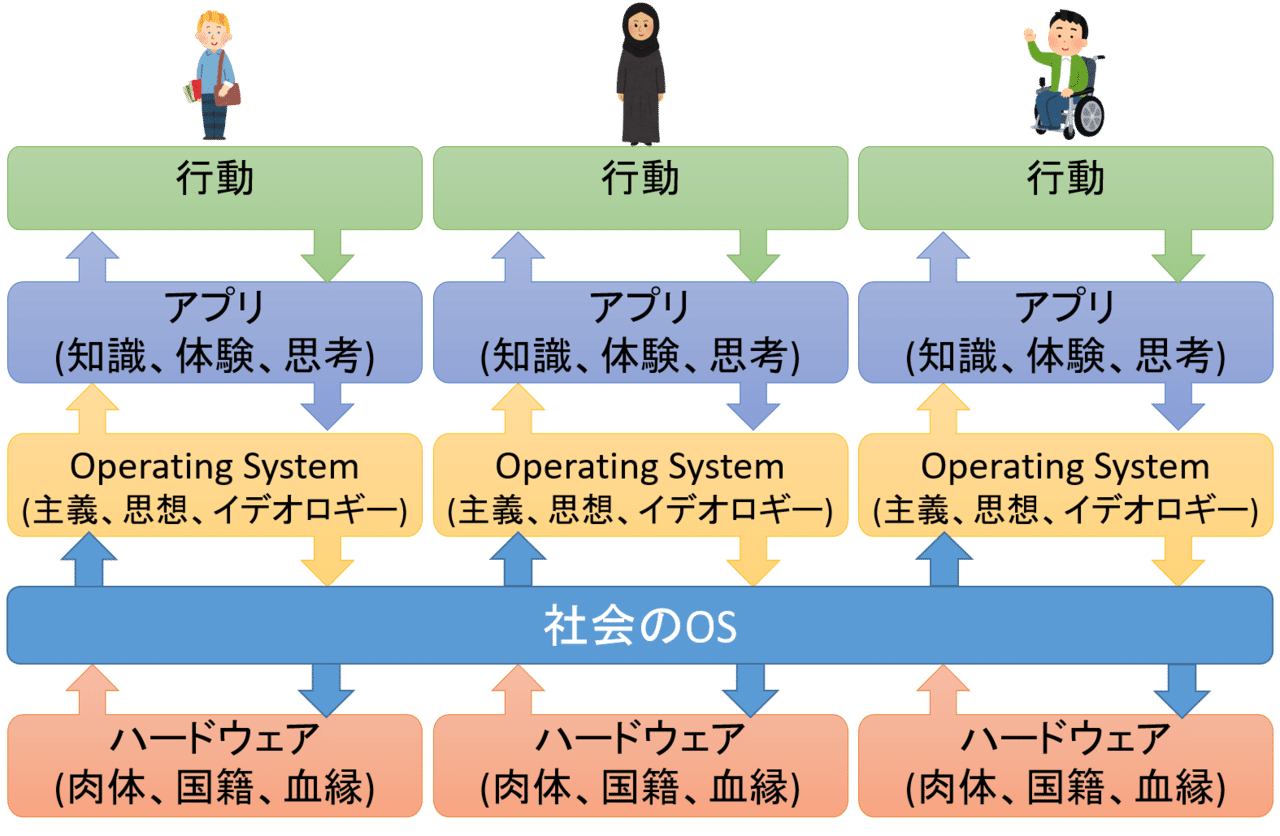

この階層構造を人間に置き換えてみます👇

コンピュータの階層構造を人間に置き換える

人間でいうと「OS」は何にあたるのか?

コンピュータでいうハードウェアは電子部品のパーツのことでしたが、人間でいうハードウェアとは生得的・先天的なものです。例えば生まれ持った肉体や遺伝的性質。国籍や血縁などがあたるのかなと。

コンピュータならハードウェアの上にOSが乗っかるわけですが、人間でいうと「OS」は何にあたるのか?

それは「主義」だったり「思想」だったり「イデオロギー」だったり、あるいは「宗教」じゃないでしょうか。

例えば資本主義とか社会主義とか。キリスト教とかイスラム教とか。拝金主義とか新自由主義とか。最近だと菜食主義とかフェミニズムなんてのもありますが、どれも「OS」になり得ると思います。

ひっくるめて一言で言えばやっぱり「価値観」ってことになるんでしょうかね。

コンピュータの場合、1台のデジタル機器にOSは基本的に1つですが、人間の場合OSは必ずしも1つとは限らないと思います。複数のOSが共存できればいいので。

例えばキリスト教徒で資本主義思想で菜食主義者でフェミニズムな人とかいないですかね🤔。知らんけども。

人間でいうと「アプリ」は何にあたるのか?

では人間における「アプリ」って何になるんでしょう。

コンピュータの階層構造によれば

・「私たちの日常の行動」は、「アプリ」の上に成り立っている。

・「アプリ」は、OSを「土台」として機能する。

ですから、人間における「アプリ」は、OS(価値観)を土台としながら、その人の行動を決定づけ、挙動に影響を与えるもの、という感じでしょうか。

「知識」とか「体験」とか「思考」とか。

その人がどんな知識を獲得していくのか、どんな体験をしていくのか、どんな思考をするのか。それはその人の行動・振る舞いの元になるもので、また「OS」に由来する気がします。

例えば「拝金主義」というOS(価値観)が土台にある人は、どうやったら金儲けが出来るのか、一生懸命考えて必要なアプリ(知識)を開発していきます。

で、開発したアプリ(知識)を駆使して、ゴリゴリ金儲けをすると。

ナニワ金融道かな?

OSが違えば、同じアプリでも振る舞いが変わる

ところで、コンピュータでは「同じアプリでもOSが違えば振る舞いが違う」ということがよくあります。例えば、Windows版のWordとAndroid版のWordは動きが違います。たとえハードウェアが全く同じ構成であっても、です。

OSが全然違うんだから、アプリの振る舞いが変わってくるのは当たり前やろ!😆

っていう話なんですが、これって人間に置き換えても同じことが言える気がします。

例えば、一流大学で最高峰の知識と経験を積み、その知識と経験を振るってノーベル賞を取る人がいるかと思えば、オウム真理教でその知識と経験を凄惨な殺人テロに使ってしまう人もいるわけで。

「同じ知識を学び、同じ体験をした(同じアプリを入れた)はずなのに、振る舞いが全く異なる」ことは実際に起こり得ます。

同じアプリでも、OSが違えば振る舞いは変わってくる。

そう考えると、私たちの「考え方のクセ」とか「モノの見かた」とか「世界の捉え方」といった振る舞いは、知識や経験の土台にあるOSに由来する部分が大きいんじゃないかと思うのです。

そうなると、

どんなOSをハードウェア(身体)に載せるのか?

がとっても重要ですよね。だってOSが違えばアプリの振る舞いが全然変わっちゃうんですから。

でも、私たちは自分で自分のOSをなかなか選べない気がします。少なくとも最初のOSは。

だって物心ついた時にはもうOSがインストールされているからです。

肉体、国籍、血縁。そういったハードウェア(生得的なもの)によって、初期OSは決まります。初期OSをインストールしてくれるのは親とか国とか学校とか。OSナシで社会に出るのは危険ですからね。

ヨーロッパの国に生まれれば、無意識の内にヨーロッパ中心の価値観が芽生えるでしょうし、イスラム教圏の国に生まれれば、世界の捉え方はイスラム的になるでしょうし、生得的なハンディキャップを持って生まれた人と持たずに生まれた人では価値観に差が出てくると思います。

こんな感じ👇

「社会のOS」とは何か?

平たく言うとこういうことです👇

ハードウェアと個人のOS(個人の主義思想)との間に入る社会のOS(社会共通の規範・価値観)というものがあってもいいんじゃないかなと思うのです。

世の中には色んなOS(主義、思想、イデオロギー)がありますが、そういった色んなOSを通底する共通土台としてのOSです。

言うならば「OSのOS」です。

例えば、

「資本主義と社会主義」「キリスト教とイスラム教」は互いに相容れないOS同士ですが「社会のOS」はそのどちらにも通底するOSです。

いかなるハードウェア(肉体、国籍、血縁)を持つ人が、その上にどんなOS(主義、思想、イデオロギー)を乗せようとも、それは自由。でも、少なくともこの社会のOS(価値観・規範)だけは土台にしとこうよ、的な。

「社会のOS」には何があるべきなのか

百歩譲って「OSのOS」が必要というのは分かるけど、だからといって「このOSを採用すべき」なんて主張したら「価値観の押し付けだ!」「多様性への冒涜だ!」と批判されるかもしれません。

でも、これまでの私たちの世界は明らかに「特定のOS」に偏ってきましたよね。ヨーロッパ中心主義、啓蒙主義(進歩史観)、資本主義、自由主義…。

この「シェアNo.1 OS」とソリが合わない「OS」は、世界の表舞台からどんどん退場させられていったわけで。

でも、結果的に「シェアNo.1 OS」が多くの「対立」と「分断」を生んできたことで現在の悲惨な状況が起きていることを考えると、むしろ今までが「価値観を押し付けられていた」「多様性を冒涜されてきた」ともいえます。

じゃあ、これからは別の「OS」に乗り換えればいいね!とかそんな単純な話ではありません。

今まではWindows全盛の時代だったけど、ここからはMacの時代だぜ!

とかやってたら、Macに偏ったことの弊害がまた150年後くらいに顕在化するだけで、全然持続可能といえません。(そもそも150年後までもつのか?)

だから、OSの下の層に何か1つ敷いてみたらどうかなというアイデアです。

そんな「OSのOS」になれる「OS」にはきっと条件があるはずで、その条件を色々と考えてみたときに

ひょっとして儒家思想って、イイ線いってるんじゃない?🙄

ということに気づいたので

「儒家思想が次の社会のOSになるべきだと思う」

と、掲げてみたという感じです。

儒家思想も問題はたくさん抱えているので、コレ1個で「社会のOS」にはなり得ないとは思いますけど。

「条件」については、別途書きたいと思います。