【LINEコラム】万病を防いで健康効果を倍増させるウォーキングの方法(2022.1.20配信)

こんにちは!

不調を根本から治す健康づくりで仕事と暮らしの充実をサポートするライフデザイントレーナーの丹後友里です(@tanchan0630)。

今日は二十四節季の『大寒』ということで、冬の最後を締めくくる約半月になります。また大寒の前の『小寒』と合わせて『寒の内』ということから1年でもっとも寒い時期になり、各地で最低気温を記録するのもこの頃だとか。

寒さがより一層激しくなるこの頃。身体も芯から冷えることで、日頃抱えている症状が強く感じることもあると思います。そんな『冷えは万病の元』に合わせて『万病予防に良いウォーキング方法』についてお届けしていきます!

昨今新型コロナの新株オミクロンの猛威が凄まじいですが、感染症だけでなくすべての疾患・怪我に対する根源対策は『日頃の生活習慣』にあると私は考えています。特にコロナ禍で注目されたのが『運動不足』と『食生活』ではないでしょうか?

一昨年から通勤が制限されリモートワークが進み、自宅から一歩も出ることなく過ごしている方の身体機能低下についての話題がかなり多く見受けられるようになりましたよね。

今までは『通勤(オフィスと自宅を行き来する)』行動が限りある日常の中の唯一の運動時間でしたが、コロナ禍によってそれが奪われてしまったこと。また、『運動不足』なことに気づいて急に運動を始めた方が日頃の運動不足に拍車がかかった不健康状態を鑑みず急に取り組むことで起きてしまった健康被害がよりコロナ禍にいる皆さんの健康力低下につながっていると私は考えています。

以前のコラムでも書かせていただきましたが、『自分の身体の状態』を正しく認識できていない状態での運動や食生活改善はかえって毒になってしまいます。

受け止めたくはない事実かもしれませんが、まずは『自分の身体が運動(の効果をちゃんと発揮)できる身体ではない』ということを念頭に置いた上で、運動不足解消に向けて少しずつ運動していき、運動強度を高めて健康状態の改善を図っていくことが重要です。

運動方法についてはこれまでにいくつか紹介してきていますが、

① 水分補給に適した飲み物を1.5L以上飲んでいる

② お風呂上がりのストレッチをしている

③ 朝のラジオ体操で全身をくまなく使っている

④ 有酸素運動前に準備運動のストレッチをちゃんとしている

ことができていることを前提に取り組む運動方法についてご紹介します。

それが【 インターバル速歩 】です。

早歩きと普通の歩きを3分ずつ繰り返すウォーキング法。

通常のウォーキングに比べて運動強度が高い分だけ筋肉への刺激も大きいが「きつすぎない」ので運動不足の人でも無理なく取り組め、長続きしやすいという特徴を持つ。

インターバル速歩の提唱者である、信州大学学術研究院医学系・特任教授の能勢博さんは、コロナ禍で運動不足になっている人こそインターバル速歩がお勧めだと話す。

(※参考記事より抜粋※)

この『インターバル速歩』を実践する上で大事な定義があります。それが、『体力』という概念です。

皆さんは『体力』と聞くとどんなことを想像しますか?

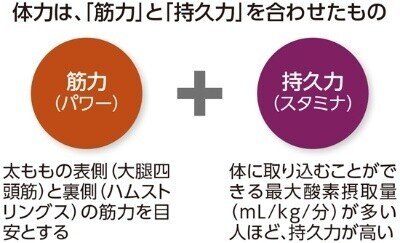

一般に体力とは、『筋力』と『持久力』の2つを指します。

筋力というのは『筋肉が力を発揮できる力の度合い』であり、持久力は『摂取した酸素を効率よく使ってエネルギーをつくれる力』のことを指す、と能勢先生は仰っています。

ウォーキング上での筋力の指標は太ももの表側の筋肉(大腿四頭筋)とその裏側にあるハムストリングス(大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋)。これらの筋肉がしっかりついていると、早歩きや坂道や階段を駆け上がるのも苦にならないんです。また、以前のコラムでも触れましたが、筋肉は『量があるだけでもダメ』なんです。量もあり、質(筋肉が効率よく使える状態)もあること。これが大事な要点になります。

対して持久力の指標は『最大酸素摂取量(VO2max)』で表します。私たちは(運動時に限らず)体内に取り込んだ酸素を使ってブドウ糖や脂肪酸を燃焼してエネルギーに変えて消費しています。この時酸素をより多く取り込んでエネルギー変換し消費できる人ほど、長時間エネルギーを得ることができるため持続的に活動ができる(=持久力が高い)ということになるんですね。

つまり、歩数や距離に比例して体力が上がる(「毎日〇○○○歩歩いている!」から体力が上がる)のではなく、筋肉の状態や酸素を使ったエネルギー変換の効率の良さが体力をつくるんですね。

ですので、運動効果を高めようと思ったら運動の『量』よりも『質(運動強度)を上げる』ことが重要になるんです。

実際に普通歩き(1日1万歩)とインターバル速歩を行った研究結果を見てみると、

筋力・持久力ともに、「普通歩き」は「何もしない」との差が少ない上、歩数が多い割に筋力が上がらず、長く歩き続けるための持久力も変わっていないことがわかります。これに対し、インターバル速歩では筋力が13~17%、持久力が約10%向上していたそうです。

こうしてみると、

「筋力を上げるには筋トレなどの無酸素運動が、

持久力をつけるには有酸素運動が必要だ」

と言われますが、インターバル速歩なら年代問わず運動不足の人・加齢で体力が落ちてきているシニア世代にとっては、一度に筋力も持久力もつけられて一石二鳥になりますね。

また日頃から運動習慣のある方。

こちらの方にはもしかたしら少し物足りないと感じるかもしれません。ですが、一度やってみる価値はあると思います。実際にやってみて、息が上がり方が変わったり、いつもより疲労感を感じるのであれば、『身体機能の状態に則した正しい運動ができていない』ということになりますので。この機会にご自身の運動方法について見直す価値はあると思います。

ということで今週のコラムでは『健康効果を倍増させるウォーキング方法』について大筋枠を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?日々の『ウォーキング』ただ歩いているだけ、という方も多かったのではないでしょうか?笑(私はザクッザク刺さっていました)

運動効果は量も大事ですが、1度1度に行う『質』も重要ということ。これって仕事術にも通ずるところがありませんか?がむしゃらにやることも大事ですが、効果を上げていくためには1つ1つの創意工夫があってこそ成長につながっていく、と私は思っています。

来週のコラムでは、この『インターバル速歩』が実際にどんな原理でどんな健康効果をもたらすのか解説していこうと思います。ぜひお楽しみに!

【 参考記事 】

今回も長々と最後までお付き合いいただきありがとうございました。

少しでも皆さんの健康力向上にお役に立てできましたら幸いです。

コラムの内容について質問・疑問・感想などありましたら、お気軽にトーク画面よりお声掛けください (*^^*)/

ここから先は

【定期購読】健康力を高めて自己実現を目指すQOLメンテナンス

『人生100年時代』を元気で明るい未来にするために!LINE公式アカウントで配信しているコラム(健康管理に必要な医学的知識と共に日常生活に…