【LINEコラム】続・腰痛の新常識!具体的な『腰痛の改善』対策法とは(2021.11.18配信)

こんにちは!

世の中の方々が抱える不調を根本から改善し健康寿命を延ばして人生の充実をサポートするライフデザイントレーナーの丹後友里です(@tanchan0630)。

ついに、ウルトラライトダウンではない、ダウンを引っ張り出してきてしまいました……。

家でもストーブをつけるようになってしまい、今年の灯油戦争に早くも値を上げてしまったと一縷の敗北感を味わっている昨今。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

本格的に冬が到来する前に、少しでも不調の改善に取り組んでいきましょう!

今週は前回のコラムで書いた『腰痛の新常識』について深掘りをしつつ、具体的な対策について解説していこうと思います。

前回のコラムのおさらい。

①腰痛は『全体の85%は原因不明』と言われてきたが、最近の研究では『全体の75%が診断可能(原因不明は22%に留まる)』に。

②腰痛対策の前提条件は、

【 腰痛について間違った知識を実践しないこと 】

✖ 腰痛は加齢現象だから仕方ない

✖ 筋肉をつければ腰痛は改善する

✖ 柔軟性をつければ腰痛は改善する

✖ 腰痛の多くは原因不明である

⇩

医療従事者が発信する内容をベースに判断すること

(ヘルスリテラシーの向上)

③腰痛の原因は大きく分けると3つある

◎筋肉の不具合によるもの

◎骨(形状・強度)の変形によるもの

◎精神的なもの

⇩

根本的に『人間の身体を支えている』ものは筋肉ではなく『骨』。

筋肉の役目はもともと『骨と骨(関節)の動きをつくる』ものであり、身体を支えるものではない。

(体幹や下半身の筋肉は立って歩いたり、姿勢を保つために使われることもあるが、基本的に中心となって支えるのは『骨』)

ということでここから深掘りのターン。

①筋肉の不具合によるもの

これは簡単に言うと【 とばっちり 】です。他の筋肉が正しく動けていないことが原因で、腰が痛くなってしまうケースになります。

代表的なのは骨盤が後ろに倒れ気味になっている人が起こす腰痛。

これは骨盤の下についている【 もも裏の筋肉(ハムストリングス) 】が硬く縮まってしまうことで骨盤を後ろに引っ張ってしまうのが原因。

上半身は前に倒れたいのに、土台の骨盤が下(後ろ)に下がってしまうため、真ん中の腰の部分が【 綱引き状態 】になってしまうので、結果痛めてしまう流れになります。

そう、腰が悪いわけではない(腰椎に異常がない)ケースです。

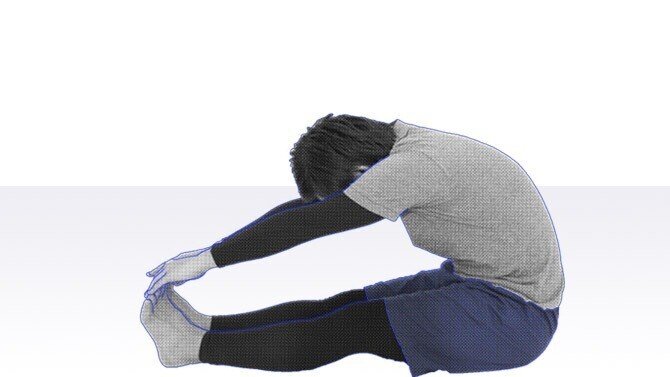

こういう場合は【 もも裏(ハムストリングス) 】のストレッチが最適。

《導入編》

《本格派》

動きを悪くしている場所の解消行動をしてあげると、辛い症状は軽減し回復します。基本的に身体の慢性的な不調は、

身体の使い方が正しく使えておらず、

他の場所の不具合が別の場所に悪影響を及ぼす

ケースが多いです。

もちろん中には筋肉自体が弱くなっていたり、硬くなっているケースもあるので筋トレやストレッチも必要ではあるんですが、それがすべてではないということ。

『硬くなる』『弱くなる』には、必ずそうなる理由があります。

その理由を無視したまま闇雲に筋トレやストレッチをしても改善効果にはなりません。

また、『弛緩性』といって『体質的にもともと筋力が弱い(緩い)ために関節を固定・保持できない』という体質を持つ方もいます。

そういう方には適切な部位と強度の筋トレが必要になり、かえってストレッチを進める行為は悪化を促進することにつながります。正しい解消法を行うためにも、自分の身体の状態を正しく知る必要があるんです。

②骨の変形によるもの

これは前回のコラムである程度解説しましたね。

・骨と骨の間にあるクッションが飛び出して神経に触る

・脊髄が通る場所が狭くなって神経に触る

・骨が割れてズレることで痛みや神経異常が出る

しかし、こうした変形を回避する一番シンプルな対策。

それが【 正しく関節を動かす 】【 正しい姿勢を保持する 】こと。

しかし、それを行うために段階として行うのが【 関節に負担をかける動きをしない 】ことです。

そしてここで最たるポイント。それが

【 今の自分の身体の状態を正確に把握すること 】

です。たとえば『骨盤が歪んでいる』と一言で表現されていても、

骨盤がどの向きに偏っているのか?

左右の骨盤が同じ方向に?

それとも仙腸関節をベースに左右で違う方向に?

(※この場合、脚の長さが左右で変わります)

という状態から、その状態を引き起こしている日頃の身体の使い方をしないようにする、というのが『骨の変形による腰痛』の最初の対策になります。

ちなみに左右でズレ方に違いがある場合、考えられる原因は【 脚の組み方 】です。特定の側の脚を上に乗せていることが多い場合は、骨盤が左右で違う方向にズレる傾向が多いです。

ちなみに。

余談ではありますが、私が13年前に働いていたスポーツクラブの会員さんで、手術案件の重度の椎間板ヘルニア(クッション材飛び出し腰痛)になっている方が手術をせずに完治させた方法があります。

それが、『水中ウォーキング』です。

★水中運動が腰・膝通患者に良い理由★

①浮力:ものを浮かす力

⇒ 負担がかかっている関節を物理的に『浮かす』

ことで負担がかからなくなるので痛みが少ない

状態で身体を動かすことができる

②抵抗:水の抵抗は『空気抵抗の800倍重い』

⇒ 水中で歩く=もはやただの筋トレ。笑

浮力の影響で関節は楽になる反面、

筋肉には過酷な環境になるので、

痛みを抱えていてもお腹や腰・脚周りなど

腰痛対策に必要な筋肉の筋トレになります。

③水圧:深ければ深いだけ圧が強くなる

⇒ 筋肉が弱くなっていると一番困るのが血行不良。

特にふくらはぎの筋肉は『第2の心臓』と言われ

血液循環には必要不可欠な場所。

水中で歩くことで水圧からの援助もあり、

下半身の筋肉の血液循環が活発になるため

栄養が行き渡りやすくなり身体を動かす上で

必要なエネルギー活用の効率が上がります。

栄養が行くので不調部分の修繕が進み、

間接的に回復促進になっていきます。

これからの時期は少し辛いかもしれませんが、私個人としては、腰(・膝)痛対策には水中ウォーキング一択と激推ししたい運動療法です。

③精神的なもの

こればかりは身体の特定の場所をどうこうする……ということよりは、『精神的にストレスになっているものを解消する』ことが最善策になります。

ただ、そうはいってもなかなかネガティブな状態というのは自分でどうこうするのにはいろいろと労力がかかります。

その場合は『全身がリラックスできる』施術を行います。

『うつ病はセロトニン(幸福ホルモン)の分泌異常』と言われるように、精神状態の以上については身体機能の働きの低下が原因で引き起こるものもあります。

つまり、言い換えれば『身体機能が向上するような調整を身体に施せば、精神状態を回復させることができる(かもしれない)』ということ。

たとえば自律神経の興奮異常(交換神経が過剰に働いている)の場合は、

交感神経(がんばる神経)が過剰に働く

↓

休ませる必要がある

= 副交感神経(休む)を活発にする

↓

神経異常が落ち着く

↓

精神が安定する

↓

身体への異常を感じなくなる

の流れになりますので、先ほどのような骨格矯正や筋調整、ストレッチなど身体を動かす施術よりは、リラクゼーションのような身体を動かさず、力を脱力させた状態で『心地良さを感じる(快の感情を多くする=セロトニンの分泌を増やす)』ことを念頭に置いた施術の方が、身体の不調改善につながります。

という感じでお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか?

私は日頃から『不調の症状は複雑化していて個別化している』と伝えていますが、今回のコラムで原因別に考えるとアプローチ方法が異なるということについて、ご理解いただけていたら幸いです。

コラムの内容について不明点がありましたいつでもお気軽にメッセージください(*^^*)/

今回も長々と最後までお読みくださりありがとうございました。

少しでも皆さんの健康力向上にお役立てできましたら幸いです。

ここから先は

【定期購読】健康力を高めて自己実現を目指すQOLメンテナンス

『人生100年時代』を元気で明るい未来にするために!LINE公式アカウントで配信しているコラム(健康管理に必要な医学的知識と共に日常生活に…