タコの心身問題/ピーター・ゴドフリー=スミス

すこし前にオフィスで意識だとか心の話題になった。

意識というのは、どの程度、人間以外の生物に存在するのか。会話に参加していた人の中にも、意識は人間にしかないのでは?と考える人と、それ以外にもあるだろうと考える人に意見は分かれた。

では、意識ではなく、心ではどうか?という話になり、心のほうが意識よりも、幅広い生物がもっているのではないかという話を僕はした。頭の中にはアメリカの哲学者トーマス・ネーゲルの「コウモリであるとはどのようなことか」だったり、ユクスキュルの環世界があった。人間の心と同じではなくても、それぞれの生物にそれぞれの「心」があるのではないかという話をした。汎心論の話にもなった。

ピーター・ゴドフリー=スミスの『タコの心身問題』を読んだのは、そんな会話が行われたあとだった。

だから、こんな一文には興味をひかれた。

カンブリア紀には、どの動物も、他の動物にとって環境の重要な一部となる。動物どうしの関わり合い、そして、それに伴う進化、いずれも、結局は動物の行動と、行動に使われる装置の問題ということになる。この時点以降、「心」は他の動物の心とのかかわり合いの中で進化したのだ。

他の動物の心とのかかわりのなかで進化してきた心。

それが生まれたのが、生物が爆発的な進化を遂げた時代と言われるカンブリア紀だと著者は言う。

だが、もちろん、その前のエディアカラ紀においても生物は存在していた。細胞などの単細胞生物だけでなく、本書の主役であるタコを含む頭足類の祖先もすでに生まれていた。

しかし、カンブリア紀に登場する多彩な動物と、エディアカラ紀の動物の違いは後者がまだ捕食関係を自分以外の動物との間を構成していなかったことだ。

エディアカラ紀の動物は、ほとんど動くことなく、単細胞生物を食べるか、動物の死骸を食べて生きていた。食うか食われるかの関係のない世界はある意味、平和で安穏としていた。自分と同類も含めて、自分以外の動物に関心を抱く必要はほぼなかった。

けれど、カンブリア紀に入ると、死骸ではなく、生きた動物を食べるものが現れた。捕食がはじまると、動物たちは安穏としていられず、常に周囲に関心を向けておく必要が生じた。食べる側も、食べられる側も。

それぞれの動物は、それぞれに攻撃のため、あるいは防御のための工夫を凝らしはじめる。カンブリア紀の爆発だ。

多様化したのは、攻撃や防御のための身体的形態や機能だけではなかっただろう。

互いを察知しあい、騙し合うための内面の機能も進化した。捕食し、捕食されるという他の動物との関係が生じたとき、互いに相手を気にする心が生まれた。

心という言葉に違和感があるなら、知性と言い換えてもよい。

それぞれの種ごとに異なる知性があるはずだ。互いに相手をどう捉えるのかは大きく異なるだろう。

だが、目の前にいる相手が、自分が食べる相手か、自分を食べる相手かはどんな認識方法をとるにせよ、認識できる必要がある。

しかも、どの角度から見ても距離が変わっても、同じ敵はいつも敵だと判断できる知性が必要だし、敵に出くわしたとき、どのような行動をとれば良いかを自らの身体に瞬時に命令する必要がある。

つまり、前に見た敵の記憶といま目の前の敵を重ね合わせた上で、前に成功した行動をふたたびとることができる知性が必要なのだ。

遠心性コピーという言葉は使わなかったが、本書ではすでに第4章で同様のことを書いている。行動と感覚の間の新しい種類のループがどのように進化したかを考察している。多数の種類の行動する動物たちは必ず自らの行動が感覚に影響を与えるという事実に対処しなくてはならない。感覚に変化が生じた時に、それは外界で重要なことが起きたせいなのか、それとも自分の行動のせいなのかを区別できなければ、困ったことになる。知覚上の問題を解決する助けになるだけでなく、このメカニズムは動物が複雑な行動を取る際にも役割を果たす。あなたがある行動を決断した時には、このメカニズムを使って脳にこう告げることができる。「これからこういう行動を取るから、物事の見え方はこう変わることになる。注意するように」。

自分が動けば、目の前の状況は動く前とは違うように見える。

それでも前と何が同じで何が違うかを判断できないといけない。

動きつつも餌や敵が現れたときにそれを判断するためには、感覚と行動のループを回しつつ、その都度、異なる見え方をする餌や敵をいつ見ても同じように判別できる必要がある。

それが完全に同一の個体ではなく、同一の種として「同じだ」と認識できる必要があるだろう。

目の前の像と重ね合わせ、同じかどうかをはかるための過去の記憶は「自分で読むためのメモを書く」行為に似ていると著者は言う。

あとで自分で読むためのメモを書く、というのが、再求心性ループを作ることに近い。(中略)メモにそれを書いたことまで含めてあなたの以前の行動の帰結全体をなすものと捉えたいのだ。書かれているものを他の誰かのしわざだとか紙の劣化で生じた文様だとかでなく、あなた自身の行動の帰結だと捉えたい。自分の現在の行動と未来の知覚との間のループを確実なものとしたい。

過去の記憶を役立てられるのは、自分がその記憶を留めていたからだし、それをいま扱えるようにしてあったからである。

それをそれぞれの動物がどのような形で認識しているかはわからない。

けれど、多くの動物はそれをできているはずである。それがあってはじめて何が安全で、何が危険なのかを判別できるのだから。

そして、何が安全で何が危険なのかの記憶をつくるためには、行動と感覚の間で絶え間ないフィードバックループが回っていないといけない。

有用なループには身体の外側を通るものもあれば、内側を通るものもある。遠心性コピーは内部のメッセージであり、神経系内部の活動でもある。頭を動かしても、世界が止まったままに見えるのは、内部にそれを可能にする手段があるおかげだ。行動が感覚に影響を与えることによって生じる問題を、内部のメッセージを利用することによって解決するのだ。ただ、このような内部のループは、外部のものと同様、新たな可能性と資源をもたらし得る。本書ですでに書いてきたとおり、内なる声が生まれたのも、そうした新たな可能性と資源のおかげたと考えることができる。言おうとすることのコピーがつくられれば、外からはわからない内面だけの静かな行動が生じる--それがまた新たな可能性を生み、考えを整理することや、自らを律することに役立つ。

内なる声。それが人間以外にあるとは思わない。けれど、声という形は取らなくても、神経系を通じて動物の体の中には常にフィードバックループは回っている。そのフィードバックループが心だと言えるのではないだろうか。あるいは、それが知性であると。

心も、知性も、そのように他者がうごめく環境のなかで、自らも環境の一部として生きるためのものではないだろうか。その本来の機能を忘れて、いまは心や知性がまわりのことをあまりに見なくなっているのではないか。心はまわりをみるために生まれたのに、その心は自分が環境の一部をなすものだということを忘れている。

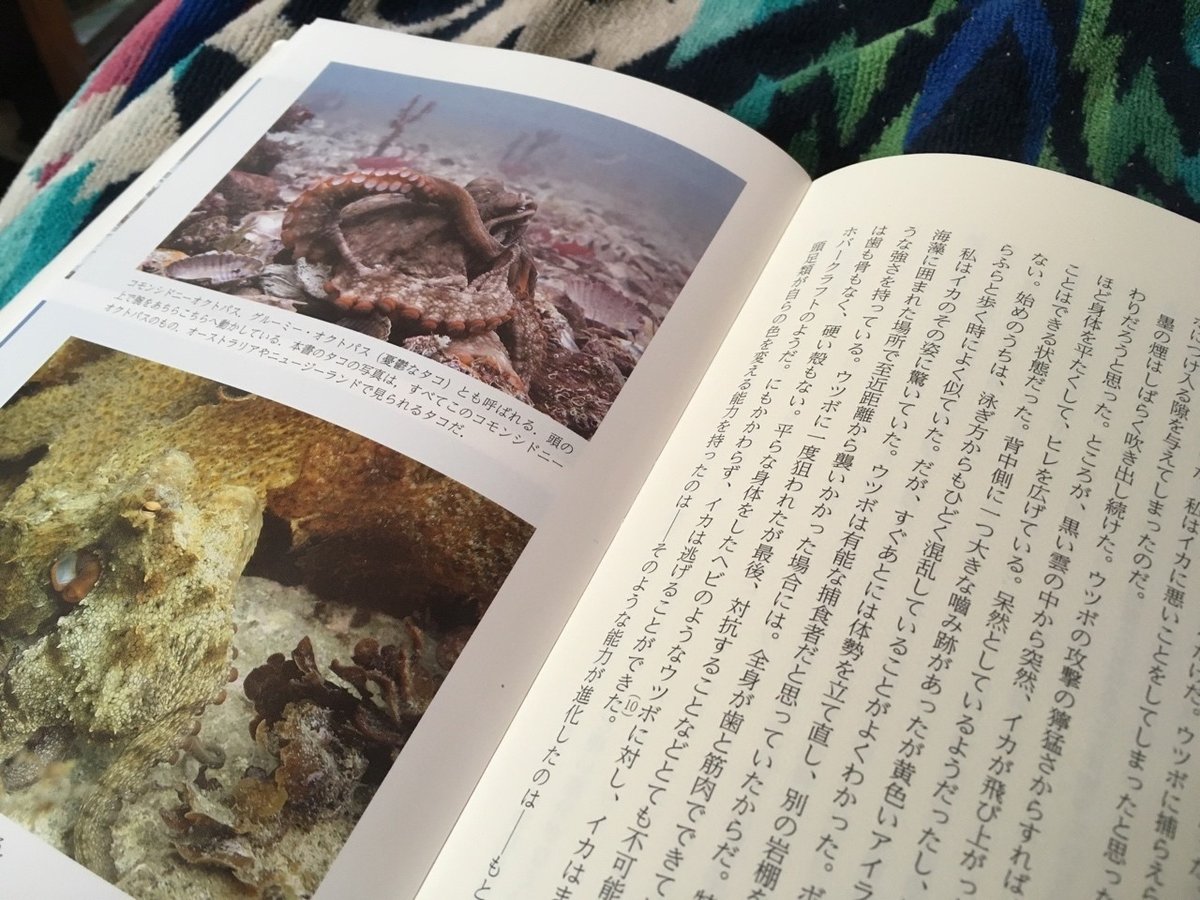

最後に、タコは頭がいい動物だと言われるが、実はタコは頭だけで考えているわけではないらしい。

とうぜん、脳はあるのだけれど、タコの発達した神経系は8本の足それぞれが脳の司令がなくても自律して感覚&行動する機能を備えているのだという。

タコの身体には決まった形というものがなく、変幻自在だ。可能性の塊だと言ってもいい。決まった形を持ち、行動をある程度決定する身体を持つと、そのためのコストが発生する一方で、利益も得られるが、タコにはどちらもないということになる。多くの動物では、脳と身体が明確に分かれるが、タコはその区別とは関係のない世界に生きている。

無脊椎動物であるタコと、魚類や鳥類も含まれる脊椎動物であるヒトの共通の祖先はまだひどく原始的な生物だった。とうぜん、脊椎はなかったし、タコやヒトが共通でもつ複雑な神経系とそれに伴う高度な知性も持たなかった。

その後、脊椎は一度だけ発生したが、複雑な神経系と知性はタコと人間ですくなくとも2回、別の流れの中で生じたのだ。

一方は脳による統合された意識をもち、もう一方は、脳だけでなく、8本の足も独自に行動できる知性をもつ。それゆえ、ヒトにはタコがどんな風に世界を感じとっているかはわからない。

だからといって、タコに心がないと言えるだろうか。すくなくとも何度もの潜水で多くのタコたちと過ごした著者が綴ったこの本のタコたちの様子を知ったあとでは、タコに心がないなんてことはまったく考えられない。

この記事が参加している募集

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。