学校は子どもを鍛える場所か

暴力でないと伝わらない

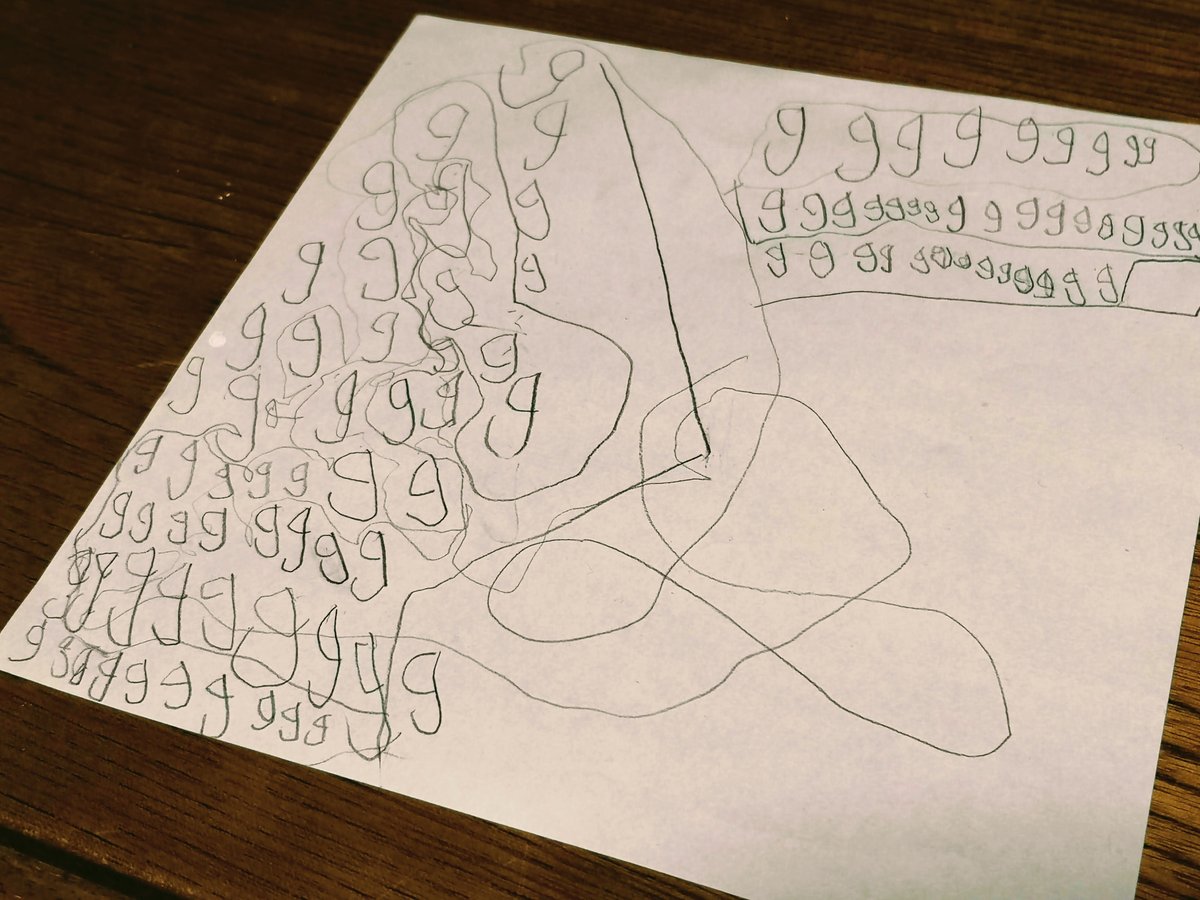

ある日、娘が家に帰ってきて、手が痛いと泣きはじめた。箸も鉛筆も持てないという。よくよく話を聞くと、フリースクールの男子に蹴られたことがわかった。

彼女が通うフリースクールでは、ボードゲームやカードゲームで遊ぶ時間がある。その勝ち負けをめぐって、相手を執拗に罵りあい、しばしば喧嘩になると聞いていた。つい数週間前も、それが原因で娘は身体を引き倒され、背中と腰を痛めたばかり。またゲームで?!、とおもったらそうではなく、今回はお菓子の配分のことで不満があって突然蹴られたそうだ。

病院で診てもらうと、たんなる捻挫のようでさいわい骨は折れていなかった。「たんなる捻挫」とはいえ、痛いことにはかわりはない。

ささいなことから起きた喧嘩だが、男女では体格や力の違いもあるし、手加減できないとおもわぬ怪我もおこしかねない。

すぐにフリースクールに連絡したところ、子どもたちの間でそのようなぶつかり合いがあったこと自体、運営者はまったくもって関知していなかった。娘は自分に否があったとは思っていないが、片方の話だけでは、いさかいの原因すらはっきりしない。まずは運営者が相手の男子に、なぜ蹴ってしまったのか事情を聞くことになった。

ぼくが中学一年生のころ、掃除時間にふざけていたら、同級生のキックがぼくの右手にジャストミートしたことがあった。その日は雑巾もしぼれないほど手が痛くて、放課後、病院へ行くと小指の付け根の骨にヒビがはいっているのがわかった。

翌日、手にちいさなギブスをつけたぼくの姿が、クラスの注目の的となり、すぐさま、同級生のお母さんがわが家にとんできた。彼女は「お見舞いに……」と、お中元みたいな箱を重そうに差し出した。中身は瓶入りのカルピスだった。

「この子は小学生のころに、いじめが原因で学校に行かなかったことがあったんです。ちょっと前までいじめられる側だったのに、中学生になって人を傷つける側になってしまった……ほんとうにごめんなさい」

お母さんは目頭をハンカチでぬぐいながら、何度も何度も頭を下げて謝った。喧嘩したわけでもないし、いじめられていたわけでもない。遊びのはずみからの怪我だったので、むしろ、そんなに謝られると申し訳ない気持ちになった。椅子の上でちいさくなっている同級生と、カルピスをあけて一緒に飲んだことは、いまではいい思い出となっている。

……今回もそんな展開になるのかな、とぼんやりかまえていたのだが、娘を蹴った男子と話をしたという運営者から、にわかに信じられない連絡がきた。

「○○くんに娘さんを蹴ったことについて聞いてみたんだけど、まったく覚えてない、っていってるんですよ。本人がそういうんだから、しょうがないわよね~」

しょうがない? 捻挫とはいえ、娘はいまも手を痛がって鉛筆を持てないというのに、「記憶にない」の一言で帳消しになってしまうのか。ぼくも娘も釈然としない。そのあと、男子のお母さんと妻が電話で話したが、似たような答えを聞かされて、ただただ閉口した。

百歩譲って、ふざけあいの延長線上で(もちろん娘から聞いた話ではそういう状況ではなかったが)本人が覚えていない、ということもあるだろう。

だが、意図的でも、無意識でも、クラスメイトの女子を暴力で傷つけてしまった事実はかわらないのだから、まずは直接家に来て、顔を合わせて話すのが筋じゃないか。もしも、彼が今後もだれかを傷つけることがあって、そのたびに忘れたことにして切り抜けていくとしたら……とても残念な話である。

「このことをきっかけにして、集団のなかで日常化してしまっている暴力について、子ども同士で話し合う必要があるんじゃないでしょうか」

ぼくらが運営者に進言すると、彼女は、

「わたしたちは何十年もこのフリースクールをやってきたけれど、おなじようなことは数え切れないほど起こってきた」

という前置きをしつつ、諭すようにいった。

「そもそも、小学生低学年から四年生くらいまでの子どもは、話し合いでは解決できないから、暴力で伝えるしかないんですよ。六年生や中学生くらいになって、ようやく話ができるようになる。子どもはみなこういう暴力や怪我を乗り越えて、強く育つんです」

どう好意的にとらえようとしても、成長のために暴力に堪えろ、ということばには頷けなかった。もしも、暴力に堪えて子どもが成長するのだとしたら、安易に暴力に頼らないことや、暴力の後にどうやって関係を修復するか、ということだって子どもの成長になるはずだ。どんな理由があったとしても、暴力は正当化できないし、見過ごすことはできない。

そもそも、「暴力じゃないと伝えられない」という考え方は、強者側にたった論理じゃないか。教師の体罰から、世界の紛争にいたるまで、スケールの違いはあるにせよ、そういう物言いが弱者を痛めつけ、黙らせ、蔑ろにしてきた。

小学低学年であろうと、保育園児であろうと、「話し合いができない」と決めつけてかかるのは、子どもの権利を無視する行為だと思う。ことば少ない子や、伝えることが苦手な子だとしても、自分の気持ちを相手に伝える権利があるし、その子にあった伝達の方法があるはず。

大人がそれを信じて、子どものことばに粘り強く耳をかたむけなければ、その先に待ち受けているのは、力が強い者、声が大きい者しか生き残れない、荒涼とした世界しかない。そんなところにぼくはいたくないし、娘を通わせたくない。

不登校の子はメンタルが弱い?

十数年くらい前から、「空気を読めない」ということばがよく聞かれるようになった。

集団のなかでの暗黙の了解や、共通の認識やふるまいを尊み、それに逆らったり、はみだしてしまう人を批判する。だれかの無遠慮な発言がもとで「空気が悪くなる」ことがあり、その場を丸く収めることを「空気を乱さない」と賛美する。

本人にまっこうから意見をぶつけることはほとんどなく、空気を読めている側が本人のいないところで、「あのひとは空気が読めない」「もっと空気を読んでもらわないと…」などと陰口をいう。日本に暮らしていると、だれしもそんなシーンに遭遇したことがあるはずだ。

ひるがえって世界をみまわせば、空気を読めない人なんていっぱいいる。インドで暮らしていると、だれもが自己主張が強くて、この国は空気の読めない人の集まりなんじゃないか、とおもう。逆に、空気の読めない人があたり前に生きているインドから日本社会を観ると、問題は空気が読めない人自身ではなく、空気の読めない人を排除する集団心理のほうにあるんじゃないか、という気持ちになってくる。

おなじように「メンタルを鍛える」という表現にも強い違和感を感じてきた。

精神的に弱く、傷つきやすい人を指して「メンタルが弱い」、あるいは、精神的に打たれ強く、逆境にも動じない人を指して「メンタルが強い」という。メンタルは英語の「mental(精神的な)」からきていることばだが、ほかの和製英語とおなじように日本独自の意味合いがある。

「精神」が強い/弱いというのはどういうことなのか。筋力や肺活量のように「精神」を数値化したり、鍛えたり……そんなことができるのだろうか。ひとさまの「メンタル」を物差しで測れるほど、わたしたちは自分の「精神」について理解しているだろうか。

世の中には、不登校の子のことを「メンタルが弱い」「繊細な子ども」と表現する人がいる。彼らからすれば不登校の子は「鍛えるべき」対象である。それもひとつの見方かもしれない。しかし、視点を変えれば、みんな右ならえで我慢をして毎日登校する子たちの波に逆らい、「自分は学校に行かない」と決断できた子は、ある意味では、精神的に強い子ではないか。

自分には合っていないと思いながら、やむおえず仕事を続けたり、悪循環な習慣を断ち切れない大人はいっぱいいる。そういう状況のなかで内面から発せられるSOSに気がつき、いちぬけた! とわが道を進める人に「メンタルが強い」と感じたことはないだろうか。

逆に、いつもニコニコと明るく元気で、集団のなかでうまくやっていた人が、ある日突然うつ病になって、ひきこもったり、臥せったりすることもある。まわりの人は「なんであんな明るい人が?」とびっくりするが、それまでの明るさを保ってきた影にどんな精神的な負担があったのかは、苦しんでいる本人でないとわからないことだ。

はたして、精神は「こころ」と呼ばれる、かたい器のなかにあるものなのか。他者との関係や、場所の居心地ひとつで精神は左右される。自分がでくわした環境によって、小動物のようにびくびくすることもあれば、盗賊のように大胆不敵になることもある……精神とはなんともつかみどころのないものだ。

「心」という漢字をみてみればわかるように、その器は蓋がされておらず、三つの点はふわふわと縦横無尽に飛び交っていいる。おもしろいことに、心の漢字の三つの点はどこへ置いても、「こころ」と読めるようにできている。

学校の教室にいると一言もことばを発しない場面緘黙の子が、自分の家で家族と話すときは別人のように朗らかにおしゃべりしている。そういう光景をみると、精神やこころのふしぎ、発話というものとらえようのなさについてあらためて考えさせられる。

ことばをあまり発さない子、他者とのコミュニケーションがうまくいかない子を「メンタルが弱い」とかんたんに片付けてしまったら、その子の胸の奥にひめた強さには一生気がつかないだろう。

子どもを鍛える、という発想

「娘さんをもっと鍛えなくてはいけない」

件のフリースクールで、運営者からいくどとなくいわれたことばだ。

ぼくはそういわれるたびに、「子どもを鍛える」っていったいどういうことだろう、とモヤモヤした。

フランスの教育学者セレスタン・フレネは、あらゆる「学び」は子どもの成長過程のなかに組み込まれ、自然のうちに発露する、と考えた。

赤ん坊はだれにも習わずとも寝返りをして、這いずりまわり、やおら立ち上がって、歩きだす。教師が文法を教えたり、がんばって単語帳を暗記したりしなくても、両親や家族との日常のやりとりのなかでことばを獲得する。植物が太陽の光にむかって芽ぶき、葉やツルを伸ばしていくように、子どもも喜びや楽しさにむかって、それぞれ異なる道のりで進んでいく。それが学びの本質である、と。

大人はその道のりを遮らないように気をつけて、見守ることしかできない。あとは、子どもが立ち止まったり、さまよったりしたときに、大丈夫大丈夫と声をかけることぐらい。

この先にものすごい坂があるからといって足腰を鍛えさせたり、大きな穴をジャンプするための練習をしたり……そんなことは子どもにとっては余計なお世話かもしれない。天衣無縫な娘をみているとそう感じることがある。

道はひとつではないし、どう進むかは本人に託されている。だれかの肩にしがみついて軽々飛び越えてしまうこともあれば、穴を目の前にやーめた!っと引き返すことだってできる。

ぼくが小学生だったとき、新学期がはじまって三者面談があると、母はあたらしい担任の先生にむかって、

「この子のことはほっておいてほしい」

といっていた。

もっと成績をよくしようとか、素行をよくしようとか、つよく鍛えようとか、そういう大人の勝手な義務感が、自由に伸びようとする子どもの芽を摘んでしまうことがある。

なにもオリンピックの代表選手を育てているわけではないのだ。体力をつけるためにトレーニングするのではなく、目の前のことを楽しむ。鬼ごっこや缶蹴りが楽しくて、走っているうちに筋力がつき、体幹のバランスが整っていく。短期間で長所短所を決めつけて、足りない部分を鍛えようとせずとも、その子なりのやり方で一歩一歩、成長のあゆみは進められる。

その子の発達の特性や、ことばにならない発話を無視し、画一的な指導しかしない学校。そこから逃れて、フリースクールにたどりついたのに、その先にもまた、子どもを鍛えようとする大人が現れる。ひとりひとりの自主性を謳いながら、大人にとって都合の悪い声は聞かない。いやなことでも堪え、暴力をのりこえなければ成長はないという。大人は信頼に値する人間ではなく、口うるさい権力者でしかない。

これでは一般の学校とかわりがない。

娘は一連の出来事を経て、フリースクールを辞めることにした。

ほかの保護者には引き止めようとする人もいて、

「一年、二年とがまんして居続ければこの環境にも慣れる。親も子も成長するから、最終的にはこの学校に通えてよかった、とおもうようになる」

といわれた。たしかにそうかもしれない。だが、きっとそのときには、自分がもう何者かわからない、自分ではない生き物になってしまうような気がした。

なにより、毎日のようにくり返されるフリースクール運営者との不毛なやりとり、許容できない違和感の連続に、娘はもちろん、ぼくら夫婦もすっかり疲れていた。

フリースクール最終日。

置きっぱなしの荷物を回収するために、ぼくは娘と学校へ行った。ちょうど学舎には運営者がいなかった。ほんとうは顔を合わせるのもいやだけど、これまでお世話になったのだから最後のあいさつはきちんとしなきゃ、と帰りを待つことにした。

数十分して運営者が戻ってきて、ぼくは「これまでお世話になりました」と頭を下げた。彼はほとんど目をあわせずに、「まあ、また縁があったら…」とぶっきらぼうにいった。

運営者は娘が学校を辞めることをクラスメイトに伝えていなかったようで、子どもたちは「え? 今日が最後?」「なんで?」とみんなびっくりしていた。

なかば追い立てられるように学舎をあとにして、でこぼこの農道を歩いているとき、娘がぽつりと言った。

「もう会えないかもしれないのに、だれも見送りにこなかったね…」

ぼくは泣きそうになって、返すことばが思いつかなかった。

どんないさかいがあったとしても、せめて最後は晴れやかにお別れしたかった。

……そうして、小学四年生の冬、娘はふたたび不登校となった。

〈つづく〉