猫じゃ猫じゃと吾輩フォーエバー【#吾輩は猫である読書感想文最終回】(毎日更新93日目)

長かった「吾輩は猫である」もついに最終幕をむかえました。

難解な文章に加えて34万文字にもおよぶ大作を最後まで読み終えたぼくは、自分で自分をほめてあげたい。

いやここは、吾輩で吾輩をほめてやりたい、というべきか。

感慨深い。

まだうまく言葉にならない感じだけれど、チャレンジしてみよう。

第十一幕あらすじ

いつものごとく苦沙弥先生主人の家。

今日もお客さんがきている。

大人数でにぎわっているようだ。

主人、迷亭、八木独仙、水島寒月、越智東風の五人である。

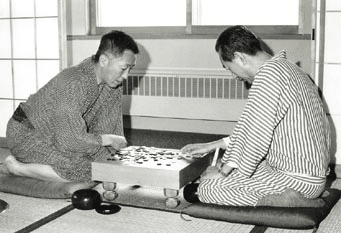

迷亭と独仙のめずらしい組み合わせの二人は碁をやっている。

例によって迷亭がウソかホントかわからないような話をし、独仙の泰然自若っぷりをからかいはぐらかしながら碁に勝利しようとしている。

しかし、口で勝っても碁の腕は独仙のほうが上のようだ。

それにしても吾輩からみると人間というものは、天地を区切ってあっちはそっちだ、そっちはこっちだ、碁盤を区切ってそっちは我のだこっちはおめえだと一体なにをやっているのだと甚だ疑問である。愚かしい。

残る三人こちらは、寒月君が先頭にたって自分の趣味のバイオリンの話をしている。

寒月君はそうとうど田舎の村の出身でバイオリンをどうしてもやりたいと思った高校生のとき、そんなハイカラなものに手を出すものは誰もいなく、周りに知れては恥どころから異端として迫害すら受ける可能性があったので大変だったそうだ。

寒月君バイオリンを手にするまでの苦労話を高校時代を振り返りいきさつからすべて話すが、語りがとにかく長い長い、

話のオチまでちっともたどりつかないもんだから、主人は飽きて書斎から本をもってきて腹ばいになって読書しはじめた。

話を最後まで一所懸命聞いているのは寒月君のことを少なからず尊敬している東風君ばかりだ。

しかし途中から碁に飽きた迷亭が話に参加。

寒月君が一節話すたびにちゃちゃを入れてくる。

それでもなんとか昔話を終えた寒月君。

話し手は迷亭に変わり、そこからみんな一緒になって話はいろんなところへ広がっていく。

迷亭と主人がお寺で過ごしていた時、みりんをこっそり飲んで酒に弱い主人が朱泥を練り固めたような状態で見つかってしまったこと。

迷亭が姥山の温泉地でタバコを盗んだこと。

男女の恋の話から夫婦論、はては明治の個人主義的風潮に対する議論まで交わすことになる。

そしてこれからの未来予想まで。

みんなが白熱したのが最近の風潮だ。

西洋から文明が流れ込んできて、日本人もそうとうな個人主義的考えをもつようになった。

昔はみんな一にも二にもお上の言うことに従った。

今ではむしろ逆でお上の言うことだからこそ敬遠するようになった。

みんながみんな自分の意見を持つようになり、それを押し通すようになり、個人の力が強くなったと同時に個人の力が弱くなった。

世の中は個性中心の世の中になった。

個性を重んじるがゆえに夫婦でさえも自分はこれだ譲れないと意見を曲げぬようになり、一緒にいるのが苦しくなった。

自我が肥大して苦しくなって人は離れて暮らしたり一人暮らしを始めたりするようになった。

これから未来、個人主義はますます進んでいき、個人は分かれ、男女は別れ結婚生活や夫婦といった関係もなくなっていくだろう。

芸術もそうだ。

これまで芸術が成り立っていたのは、その作品に共感するものがいたからだ。

個性化がどんどん進んでいった結果、芸術もその人自身にしかわからないものになっていく。

君が書いたものは、ぼくにはわからなくなっていき

ぼくの書いたものは、君には理解できなくなっていくだろう

人の好き好きはどんどん分散、ベストセラーなんてなくなる

そして芸術は滅亡していく

昔は孔子が一人しかいなかったから孔子たりえたのだ

いまの世は孔子だらけだ

英雄とよべる人物も出なくなってくるだろう

「吾人(われわれ)は自由を欲して自由を得た」

「自由を得た結果、不自由を感じて困っている」

このようにして未来予想や各々の持論が展開されていった。

話は少し変わって、寒月君博士論文を完成させて、金持ち金田の娘との結婚はどうなったのか?

じつは寒月君この前故郷へ帰った時にすでに別の女性をもらったようだ。

結婚秒読みなんていって盛り上がってたのは周りだけで本人は金田をもらう気なんてなかったみたい、とんだ勘違いであった。

そこへやってきたのは主人の昔の教え子で今は実業をやっている多々良三平だ。

彼はビールを何本も持参してやってきた。

えらく上機嫌だが聞いてみると今話していた金持ち金田の娘と婚約したのだそう。

主人の友人で実業家の鈴木藤十郎が勧めて縁談になったそうだ。

寒月君も多々良三平君も落ち着くところへ落ち着いた。

ぜひみんな結婚式には来てくださいねとビールを注ぎ、乾杯をする一同であった。

日が暮れて、みんな帰った。

寄席がはねたあとのように座敷は淋しくなった。

人間とはいろんなことを考え、悩む必要もないことを自ら作りだしては悩んだりするとても愚かしい生き物。

「呑気と見える人々も、心の底を叩いて見ると、どこか悲しい音がする。」

三平君のビールでも飲んで景気をつけよう。

あれだけ陽気になる飲み物だ、猫が飲んでも同じだろう。

どうせいつか死ぬか知れぬ身だ、生きてるうちになんでもやろう。

盆の上のコップの中に入っている飲み残しのビール。

ちょっと舐めてみる。

めちゃくちゃ苦い。

人間はなんでこんなくさったようなものを飲むのか。

しかし良薬は口に苦しという格言があるから、このさいビールで試してみよう。

体も顔もポウっと熱くなる。

歌が歌いたくなった。

猫じゃ猫じゃが踊りたくなった。

なんかいろんなことがどうでもよくなって、ふらふら歩いて外へ出て

お月さまに挨拶がしたくなる。

愉快な気分だ。

前足を踏み出したその時、ぼちゃんっっ!

と大きな水甕の中へ落ちてしまった。

必死に出ようともがくが、水甕の内側に爪がひっかかるだけ。

苦しいからもがりがりやるけど、少し顔が浮き上がるくらいで

体も足も疲れてきた。

水面から上を見上げると水甕のふちははるか上のほう。

吾輩の手はわずか三寸(9センチほど)。

どうあがいても届かない。

苦しみながら考えた。

この苦しみはどうやっても無理なことを願っているから苦しいのだ。

どうあがいても手は届かない。

無理を通そうとするから苦しいのだ。

もう馬鹿げた真似をするのはやめよう。

前足も後ろ足も頭も尾も自然にまかせて抵抗することはやめた。

次第に楽になってきた。

苦しいのだか、ありがたいのだかわからない。

自分がどこにいるのかもわからない。

「日月を切り落し、天地を粉せいして不可思議の太平に入る。

吾輩は死ぬ。

死んでこの太平を得る。

太平は死ななければ得られぬ。

南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。

ありがたいありがたい。」

感想

すべて読み終わって、うーんなんと言いましょうか。

猫の目線で人間世界を客観的に語っていくというこの斬新さと、おかしさが良かったです。

言葉は昔言葉が多用されているので、読み下すのが少々骨が折れるのですが、とにかく表現力や例えが見事なので文章で読みながら映像が浮かんでくるんですね。

だから可愛い猫ちゃんが小難しそうなことを考えている絵を想像するとおかしくてしょうがない。

この小説は正岡子規たちが興した文芸雑誌ホトトギスで連載され大評判になったものです。

どういった層の人たちが読んでいたのかしりませんが、難解な表現や内容もかなりあると思われたので、これをたくさんの人が読んで理解していたのだとすると、その識字率というか学識の高さに驚きます。

そんなに進んでいたのかと驚いたわけです。

たしかにおもしろくてライトな感覚で読める部分もあるけど、そんなにカンタンに読んで理解できるものではないというのが実感としてあります。

この最終幕では近代の個人主義について語っている場面が印象的でした。

ちょいちょい漱石の主張のようなものは出てはいたのですが、その考えをよりはっきりとした言葉で苦沙弥先生らに語らせていました。

この時代は明治時代で西洋文明がたくさん流れ込んできて、人々の価値観というものが大きく変化を迫られていた時代だったんだなということがすごく感じられます。

文化や教育によって人々の考えが大きく影響を受けている。

それによって生活や人との関係性にも変化が見られてきた。

そんな中で良いところもあり、同時に良いところがいっぱい失われてしまっている部分もたくさんある。

なにが正しいのか、大事なことは何なのかと

多くの人が考えていた時代なのかもしれないなと思いました。

とくに漱石は海外留学した時にアイデンティティーに関して悩み、人種差別も経験したため精神を患って引きこもりになるような経験をしています。

なおさら海外と日本の違いを肌で感じていた漱石だからこそ、日本の未来に対して思うところがたくさんあったのではないかと思います。

「吾輩は猫である」は全体としてほっこりさせる雰囲気で落語を思わせるような登場人物たちのやりとりで笑わせてくれながら、しっかりと時代を反映した人々の葛藤や人間といった存在の苦悩を猫という超客観的な視点で描いている、とても面白くて味わい深い物語でした。

ぼくは歴史のことを知らず明治時代のこともよくわかっていないので、この作品のおもしろさを十分に堪能できていないところが多々あるということを感じています。

いろんな時代ものをもっとたくさん読んで見識を深めてからまた一周まわって再度読んでみたい

そんなステキな作品でした。

南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。。。

ありがたやありがたや。

長い長い吾輩は猫であるの感想文がやっと終わりました。

読んでいただきありがたき幸せでございます。

また新たな文章へとチャレンジしていきたいと思っています。

それでは今日はこのへんで

またあした。