デカルトがいかに「近代的思考」の先駆者であったことか

「我思うゆえに、我あり」はほとんど暴言

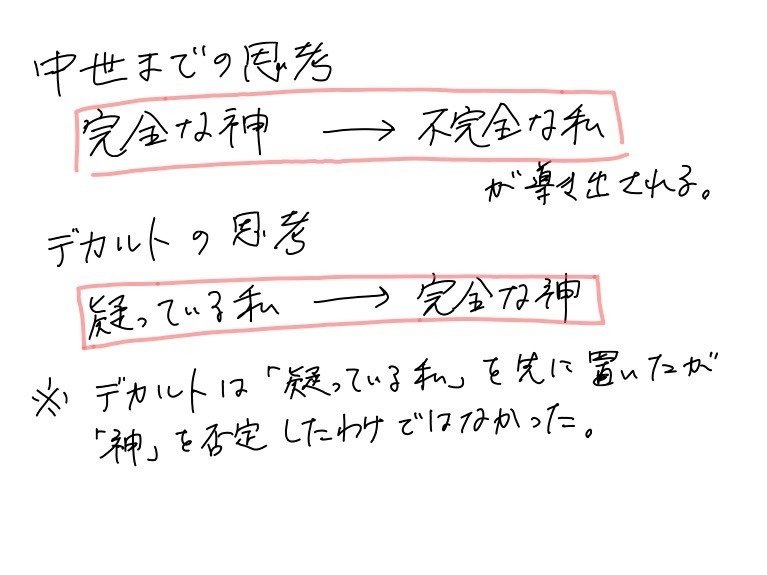

「我思うゆえに、我あり」という言葉は、中世までの思考ではありえないものだった。なぜならば、中世までは「人間」を規定するのは「神」であり、「私が思うから、私が存在する」などと言う言葉自体、ほとんど「暴言」に近いものであったからである。

しかし、デカルトは「神」を否定したわけではなかった。彼は、この「我思うゆえに、我あり」からなんと「神の存在」まで導き出そうとする。それは「疑う」「不完全な」この私が、自己の「不完全性」を自覚し得るのは、私の中に「完全性」の観念があるからだ。私のこの「不完全な精神」にそのような「完全性」の観念を刻みつけているのは、私の意識の外に実在すると想定されている「完全なるもの」=「神」が存在するからに他ならないとする。

このようなデカルトの考え方は、「近代的思考」である。というのも、中世までの従来の思考性なら、まず「完全な神」の実在が信じられ、そこから「不完全な私」が導き出されてきていたからである。これに対してデカルトは疑い得ない「我思うゆえに、我あり」から神の「存在」を導き出そうとしているからである。つまり、デカルトにとって第一の明証性は「疑っている私」であり、次の明証性が神の「存在」と言うことになる。

次に、デカルトは、従来、雑学の位置にあった「数学」を「不変的思考」にまで高め、これを「普遍数学」として、この普遍数学に基づく「自然学」を構築しようとはかった。これは、次の時代のデカルトの後継者、ライプニッツによって完成され、その後、これを演繹的方法で用いて、すべての自然学の基礎にしようと測った。

デカルトは、以上のような「自然学」を「人間論」にも当てはめ「人間」を「思考実態」としての「精神」と「延長実体」の「身体」に分かち、両者の統一を「脳内」にある「松果腺」に求めようとする。これは笑うべき論理というより、当時の医学の水準の限界とも言うべきであろう。このような思考経験に基づいて、彼はオランダのアムステルダムにおいて、彼の著作の全貌を明らかにする。「哲学の原理」(1644年)である。

後半生、オランダで自由に思索した

では、デカルトはなぜ祖国のフランスで生活思索をせず、オランダでその生涯の後半の大部分を送ったのか。それは当時の西欧の国際関係による。

オランダの独立戦争(1568〜1609年)、ネーデルランド(現在のオランダ、ベルギー地方)の新教徒が、スペインの圧政に対して起こした戦争。その結果、1581年北部諸州がオランダ年として独立に成功。オレンジ侯ウィリアムが初代統領となった。しかし、カトリック教徒によって暗殺される。その結果、オランダはカトリックを追放し、プロテスタントの国となる。したがって、オランダは当時、ローマの支配がまったく及ばない「自由の国」となっていた。

このような理由から、デカルトもその後半生、祖国フランスを捨て、「自由の国」オランダで生活、思索をするようになっていたのである。したがって、デカルトはこの混乱の続くオランダで、1643年ユトレヒト大学でデカルト哲学の講義は禁止されるようなこともあったが、比較的自由な生活を送ることができた。1649年には「情念論」を出版している。

最晩年、スウェーデンのクリスティーナ女王(プロテスタント)の要請に応じて、ストックホルムに向かったが、1650年北国の寒さに災いされて肺炎のため同年2月死亡。

以上のようにデカルトは後年、オランダで生活し続けた人物ではあったが、彼の著作の大部分がフランス語あるいはラテン語で書かれていたため、現代フランスの思想家たちは、デカルトを何よりも自分たちの思想の源泉として尊重する風潮が強い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?