趣味の読書010_なぜ地方女子は東大を目指さないのか(江森百花、川崎莉音)

タイトル通り、「地方女子」が東大を目指さない理由を分析した本…なのだが、全8章のうち、タイトル回収は3章ですでに(というか3章だけで)終わっている感じ。ただ、自前でかなりの規模の調査を行い、そのデータを用いた分析は興味深い点が多い。そしてツッコミどころも多い。

ツッコミどころは多いのだが、並みの学生の能力と努力でできる代物でもないのも事実だと思うので、主にデータ分析の観点から、こちらも全力でツッコミたいと思う。力込めすぎてちょっと長くなりすぎた。

分析と論理展開上のツッコミ

まずは本書の白眉であり根幹でもある、元データについて確認する。

これは、筆者たちが全国97校の「進学校」の高校2年生男女3,816名から、2023年3~4月にかけて調査したもので、東京都周辺三県を「首都圏」、それ以外を「地方」とし、加えて男女を軸とした4象限での分析を主にしている。「首都圏男子」のサンプルが197名と特に少ないが、総じてサンプル数的には十分といえるだろう。また、各分析は基本的に有意水準5%を確保しているらしい。

そのうえで、全体の分析として、この4象限ごとの差に着目した分析が行われている。具体的には、地方女子が東大を目指さない理由として、①資格重視傾向、②低い自己評価、③安全志向を掲げ、それぞれの理由について、4象限別に関係するアンケート結果を分類し、その背景を検討している。①は「目指さない」理由(東大でも資格は取れるだろうが…というか、資格でいうならそもそも大学進学が適当でない可能性もあるが)で、②、③は「目指せない」理由かと思うので、同じ俎上で議論するには違和感が強いが、まあ、そこまで変なことはやっていないと思う。

「差」と「意味」

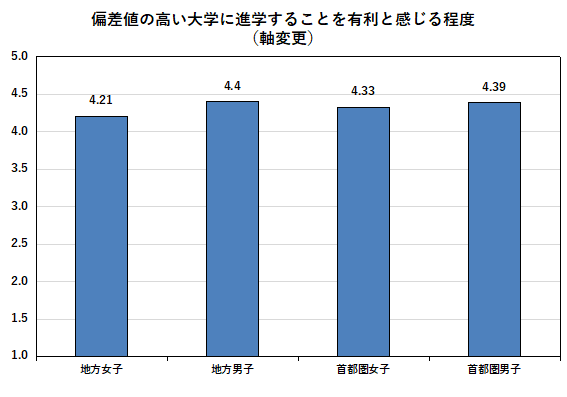

まずそもそもだが、この「差がある」という点の解釈である。例えば「偏差値の高い大学に進学を有利と感じる程度」を5段階評価で示したもので、首都圏女子/男子には差がないものの、地方女子/男子には有意な差があるとされている。ちなみにこの項目は、おそらく本書の疑問に最も真正面から答える問である(と著者は位置づけているように読める)。

首都圏女子/首都圏男子には平均に差があるとはいえなかったのに対し、地方女子/地方男子には差があることがわかりました。…地方の女子学生は難関大に進学することには将来的な有利性を感じていない、偏差値は将来にはあまり関係ないと考えているために、男子学生と比べ偏差値にこだわらないと捉えられます。

で、この写真で見ると、地方女子とそれ以外で結構差があるように見えるのだが、これは縦軸が4~4.5だから、ということに尽きる。

軸を(5段階評価の全体である)1~5にするとこんなかんじである(詳細の数字は不明なので、見た目での勘)。

…差があるといえるかこれ?まあ、軸の縮尺マジックはよくある話だけど。

いや、統計上(各集団の平均に)差はあるんだろう。ただ、「平均の差が0ではないことが5%有意」というのは、統計上のものでしかない。

もっとはっきりいえば、差があるということは、差に意味があることと同義ではない。地方/首都圏男女の考えに差があるからといって、それがほかの何か――特に彼らの志望校選択まで影響を与えるか、というのは別問題である。

ちなみに同様の問題は随所に見られる。以降の例でも挙げるが、例えばWEFのジェンダーギャップ指数について以下のような取り上げ方をしている。

たしかに、初等・中等教育に関しては義務教育の充実などの影響で男女差はかなり小さいと言えますが、今回話題にしている大学を含む高等教育についてのみ注目すると、日本の順位は107位と、かなり深刻なギャップを抱えていると言えます。

まず、日本の高等教育のギャップ指数は、2024年版で0.969である。最高値は1なので、ほぼ差はない。ただ、WEFのギャップ指数は、(男女比のデータについては)女性数/男性数をそのまま使用しており、1以上は1とされる。要するに、「高等教育に在学している女性が男性より多いか否か」の指数であって、「男女差」の指数ではない。私の理解では、ギャップとは差なのだが、女性/男性が仮に10でも20でも100(男性の100倍女性が大学に行く状況)でも、それは指数1で、ジェンダーギャップはまったくないと評価される。まじかよ。

そして、全135カ国中104の国が、高等教育に在学している女性>男性であるので、順位的には100位を下回る、ということになる(後述のとおり、これはこれで興味深いが)。個人的には、WEFの高等教育ジェンダーギャップ指数で104位だろうが、どうでもいいのでは?と思ってしまう。135人中100点が100人の試験で97点取ることって、そんな怒られるの?いやまあ平均以下とか言われたらそうなんだけど。東大生だと常に満点を取っていきたいのだろうか(偏見)。

資格取得への考え方

本書の問の答えの一つとして挙げられている資格取得に関しては、下記のアンケート結果が提示されている。

これまた縮尺マジックがあるので、元の縮尺に戻すと、下のような感じ。まあ、首都圏男子がちょっと低いのが目立つが、ほか3つは誤差的に見える。まあ、これも統計上、地方女子とそれ以外との差分は有意らしいです。これ以降で、首都圏男子の低さに着目してないのが異様だけど。

ただ、これについてもっと面白い(多分本書で一番面白い)分析は、上の「偏差値の高い大学に進学することを有利と感じる程度」について、資格取得を重要だと思う層を除いて再集計すると、「偏差値の高い大学に進学することを有利と感じる程度」に地方/首都圏、男子/女子の区別がなくなったということだ。元々あってないような差だし、そもそも「東大に行くことが資格取得に繋がらない」というのもよく分からないというツッコミは置いといて、まさに資格取得意向が、「なぜ地方女子は東大を目指さないのか」という問の端的な答えになっていると感じた。

自己評価の水準はどこが適当か?

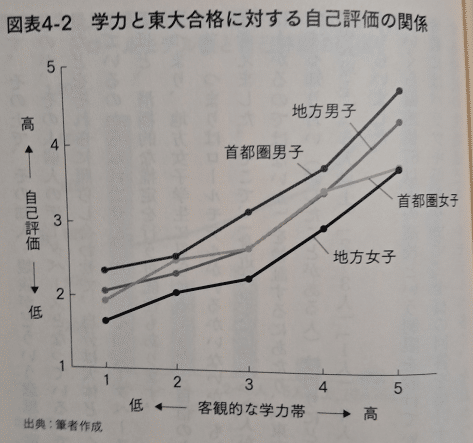

第4章では、地方女子の低い自己評価が取り上げられる。これには縮尺マジックがない。客観的な学力と自己評価について、相関はあるものの、絶対水準として地方女子が一番低い、というのがこの章のテーマ。

ただし、一般的な話として、女性は男性より自己評価が低い傾向にある(らしい)。ちょっとググっただけで、以下のリンクの記事は見つけた。まあ、これらも「構造的差別」なのかもしれないけど、いずれにせよ、地方女子の自己評価の絶対水準の低さは、大学進学に対する自信云々というより、思春期の女性一般に見られる傾向の可能性もある。特に最後の記事は、教育経済学で売れっ子の中室牧子氏(女性)が、男女で非認知能力の男女差があるので、女性は男性に比べ自信を持てないもの(意訳)と言っていて、本書の問題意識を「そういうもんだから」と切って捨てている感があって面白い。

また、本文ではこのあと、身近に東大在学だったり東大出身の人がいるか=ロールモデルがいるかと、自己評価の高さの相関を分析し、ロールモデルの有無が自己評価の高さにつながっており、ロールモデルの提示が重要、という主張につながっていく。ただ、このグラフではそうなっているが、このアンケートの対象は高校2年生である。非首都圏の高校生で、5人以上東大出身の知り合いがいるって、それってそういう一族か、あるいはめっちゃ友だちが多いか、結構特殊な環境に思える。

高校二年生からすると、東大出身者は全員先輩である。そもそも高校時代の先輩との付き合いなんて、少人数の部活以外に特になかった自分からすると、ロールモデル以前に、高校の知ってる先輩が5人以上いるって時点で割と陽キャって感じがする。しかも、「上位5%が東大に進学する地方高校」が対象で、要するにせいぜい年間10~15人程度が東大に行く高校である。そこから5人以上の東大を目指す・実際に在学している知り合いの先輩がいるって、なかなか陰キャ(昔で言う非リア充)には構築の難しいネットワークな気がする。

つまり、裏の変数に「友人の多さ」「先輩(も含めた、自分とは異なる世代)との交友関係の広さ」=陽キャ度があって、それが自己評価を高めているだけでは、という感じがする。そもそもこのデータ、男女で分かれていないのも謎である。「地方女子」はどこへ行った。

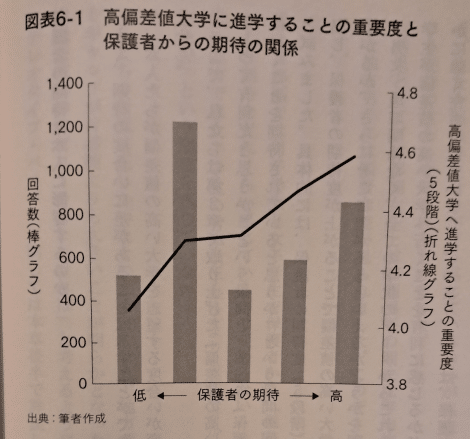

なお、親からの期待の影響が第6章で議論されており、親から期待されるほど高偏差値を有利と考える割合も増える…となっており、地方女子の保護者が親から期待されていないインタビューも交え、「保護者こそ変化を」と呼びかけている。が、このデータからも、何故か地方/首都圏、男子/女子の4象限分析が抜けている。というか、後半の6~8章では、この4象限分析がほぼない。地方女子の親からの期待についても、インタビューではなく、グラフの棒グラフ(保護者の期待)を4象限で分解し、「地方女子は保護者の期待が低い!」というグラフにすればいい(地方女子がグラフの左側に偏っているのを示せば良い)のに、なんでやってないんだろう。

東大生のステレオタイプ

これはデータ分析とは言い難いが、本書は、メディアで東大生が面白おかしく取り上げられることに批判的で、クイズノックは名指しで批判されている。

クイズ王、伊沢拓司さん率いる東大発の知識集団として知られる、QuizKnock。・・・しかし、そんな動画コンテンツ上で、女性の東大生、東大卒タレントを目にする機会はほとんどありません。・・・このような人口に膾炙したメディアの男女比に偏りがあることで、「難関大は男子が目指すところ」「知識のある人=男性」のステレオタイプが生まれてしまっている可能性もあるのではないでしょうか。

クイズノックのことは全く知らないけど、流石にこれはいちゃもんだなって思った。女性東大卒タレントは、wikipediaで調べたら高田万由子氏、菊川怜氏、八田亜矢子氏とか、やや古いけど(超失礼)、割と有名な人(だと思う人)がいた。彼女らが東大女子率の向上にどれくらい寄与したのかわからないけど、筆者らは満足してないのだろうから、逆に東大卒女性タレントが出ても、東大女子率ってそんな上がんないんじゃないかな。ここも、データ的に多少は調べられると思うけど、すごく足元の状況しか見てないんだなって感じがした。ついでに言うと、上に挙げた3人は全員東京出身らしいので、どっちにせよ「地方女子」へのアピール力は低いとも思った。

高等教育在学率問題

最後に、本書の記述の順とは逆になるが、高等教育にかかるジェンダーギャップを示す指標として挙げられている、性別高等教育在学率を取り上げよう。本書では、(2024年の書籍にも関わらず)なぜか平成29年の男女共同参画白書から、2014年前後の国際比較データを使っているのだが、まあ日本については大きな差はなかったので良いだろう。ソースはUNESCOで、同じデータをG7で時系列にしたものも作っておいた。

で、諸外国では女性の方が在学率が高いが、日本は女性の方が在学率が低く、異例な傾向である、と指摘されている。が、それ以上に、諸外国さんの男女差の大きさのほうが個人的には気になる。日本は差分の絶対値が4.8%で、水準的には昔からこんなもんだが、他国では10%以上である。男女が逆ではあるが、そもそも高等教育にかかるジェンダーギャップって、(女性の高等教育進学が妨げられた時代から脱却して、)男女が同じように進学することを目指すんじゃないのか?女性の方が圧倒的に多いのは、ジェンダーギャップ上問題はないのか?女性の方が圧倒的に多いことを問題視しないなら、問題意識はジェンダーギャップ(男女の(絶対)差)ではなく、「女性が男性より少ないこと」という、片方向的なものであると思うのだが。

なお、この傾向自体、割と幅広に見られる上経時的に拡大しているように見えて、なかなか興味深い(理由について、こんな記事とかこんな論文があった)。

(ちなみにくだくだしいのでいちいち引用しないが、同じ箇所での日本の大学進学率の定義には誤りがあるように見えるし、そこはかとない短大等への差別を感じる。)

感情的な議論

データについては、他にも大小ツッコミどころがあるが、長くなりすぎたのでこの辺にしておこう。後半は、価値観的なところでの本書への疑問を述べておく。

上述の資格取得に関する地方/首都圏の傾向の差について、「地方のロールモデルの少なさ」を挙げている。そこでは、以下のような記述がある。少々長いが、重要な指摘だと思う。

自分たちの地元を思い返すと、馴染みのある職業といえば、教師や警察官を含む公務員、医師、看護師、薬剤師などの医療従事者、出会う頻度は下がりますが弁護士・税理士などでしょうか。・・・いわゆる「大企業のビジネスパーソン」がどんなものかを知る地方学生は少ないかもしれません。

・・・つまり、名前を聞いたことがあるような大企業に勤めるサラリーマンは東京に集まっており、地方の学生がそういった職業ロールモデルに出会うことは難しいのが現状です。・・・地方の学生がエンジニアに対して解像度が低く、2024年の今でもSTEMではなく医薬系学部が人気を集める現象にも納得ができます。どちらの職業に就いたほうが良いということはありませんが、世の中には多様な選択肢があり、それを知らないまま大学に進学するのは高校生にとっても社会にとっても、可能性が最大化されずもったいないことです。・・・地方学生がすべての選択肢から納得の行く将来を選択するために、職業ロールモデルを幅広く提示する必要性を感じます。

引っかかるのが、地方には「大企業のビジネスパーソン」や「エンジニア」がロールモデルとして少ないのがけしからん、と言っているように見える点である。これって結構すごいこと言ってない?

大企業のビジネスパーソンやエンジニアという、極めて解像度の低い「職業ロールモデル」がそもそも参考になるのか、という問題もあるし、都市部だから「多様なロールモデルに触れられる」ということを示唆している感じなのも極めて疑問。東京の高校生は、北海道の高校生と同じくらい畜産業に触れているのか?進学校の高校生は、工業高校の学生並に旋盤加工業に馴染みがあるのか?

著者らの思う「可能性が最大化される」ロールモデルには、農林畜産水産業や美容師や運送業者や建築設計業や風俗産業やプレス工や保育士は含まれてないのだろうか。というか、今時の高校生は「出会う頻度は下がりますが弁護士・税理士」が「馴染みのある職業」なの・・・?税理士はともかく、弁護士なんか個人レベルなら、医者や警察と一緒で、関わりがない方がいいくらいだと思っているんだが・・・

高校生の限りある時間の中で、できるだけ多くのロールモデルに触れたほうがいいというのは同意するが、その中で大企業のビジネスパーソンやエンジニアを優先させる理由は何?そもそもこのエンジニアって電工2種とか機械加工技能士とか入ってんのか?情報系だけだとしたら言葉の使い方もおかしいだろ。

「地方学生がすべての選択肢から納得の行く将来を選択する」という最後の文章からもう少し踏み込んで言うと、「大企業のビジネスパーソン」がロールモデルとして提示されたなら、一次産業系や資格系を目指す地方学生は、「大企業のビジネスパーソンのような、より納得のできる職業に就く」=「大企業のビジネスパーソンという選択肢を提示されたら、一次産業系や資格系の職業(に就職すること)では納得がいかない」といっているように見える。これは単純な職業差別だろ。著者たちは、農家、配達員、美容師、介護士、設計士、デザイナー、保育士、司書、小売店その他で働いている女性たちを「納得して働いてないんだろうな」と思ってみているのか?彼女らが主体的に、ライフプランを考慮して選択した結果としてこうした職業を選んだ可能性を考慮しないのか?

上記の答えは、下記の記載にある。つまり、首都圏の難関大を目指さない女性の多くの選択や志向は、狭められたり歪められたりしており、端的には彼女たちは被害者なのだ。

私達は、そうした一個人の話ではなく、全体の傾向の話をしています。大学進学を選ぶ際の価値観や意識に、性別や地域といった、生まれながらに決定される属性によって大きな違いが出ているのであれば、それは個人の選択や志向が、属性によって狭められたり歪められたりしているということです。

データ分析と価値観

本書では冒頭、用語のディスクレーマーとして下記の記載がある。

調査の中で、「偏差値の高い大学」という表現をたびたび使用しています。これに関して、「偏差値の高さで大学の価値が測れるのか」などの批判を多くいただきました。本調査では、調査対象者間で認識のズレが出ないよう、わかりやすい指標として「偏差値」という言葉を使用しましたが、そこに客観的な意味以上の価値判断は一切ないことをご理解いただければと思います。

アンケートのディスクレーマーとしてはそれでいいだろう。でも著者らの価値観として、偏差値の高さに「客観的な意味以上の価値判断は一切ない」ことは絶対にない。著者らの分析の出発点は、「地方女子が首都圏の偏差値の高い大学をあまり志望しない理由はなにか」だが、その背後には、上述のような「大企業のビジネスパーソンやエンジニアになることが良いこと」という価値観があり、「都会の偏差値が高い大学はそうした職業に就きやすいので、【良い】。にも関わらず、地方女子は首都圏の難関大学に挑まないのはなぜか」という問題設定と理解したのだが、これは邪推なのだろうか?

別にそういう価値観を持つこと自体は悪くないし、何なら積極的に主張すべきだと思う。それにより、データ分析の意味も読み方もクリアになる。価値観と偏見は異なるのだ。そもそも、価値観は仮定できる。「そういう価値観で世の中を見た場合、どういう世界が見えるか」と考えるのは、非常に楽しい知的経験だと思う。

ただ本書のように、価値観を中途半端に出されると、分析の解釈も中途半端になる。データに対しては価値観を全く出さない(仮説として価値観を置くだけ)か100出す(その価値観でさらなる仮説を積み重ねる)か、いずれかで対峙すべきで、そうでないとScience Fictionsの世界になっていく。著者らが、地方で資格を取って就くような仕事が納得感の低い仕事であり、大企業のビジネスパーソンやエンジニアが納得感のある仕事だと思っていて、その価値観を分析に100%反映させるなら、「なぜ地方女子は、地方で資格を取って就くような仕事を選ぶのか」を次の仮説に置くべきだろう。本書で分析されているのは、「地方では大企業のビジネスパーソンやエンジニアというロールモデルを提示されないので選ばれない」という視点だが、それは「地方女子が選ぶのは、ロールモデルが多く提示されている資格を取って就くような仕事である」ことを意味しないし、後者の仮説が正しくないなら前者の仮説も怪しくなる。自分たちの価値観の半分しか出さないから、中途半端な分析になる。

逆に、価値観ゼロでこの問に挑むなら、単に「都会の偏差値が高い大学はそうした職業に就きやすいかもしれないが、【良いとは思っていない】」と価値観を放棄するだけで終わる。ある事象を良いと思うか否かの理由は多様なので、この場合は、「地方女子が良いと思う職業はどのようなものか」「地方女子のライフコースの決定要素はなにか」という仮説になるだろうか。実際のところ、価値観0%でも価値観100%でも、真摯にデータ分析すれば、仮説が異なっても、その仮説が示唆する結果は同じ様になると思う。中途半端に価値観を出してデータ分析をするから、中途半端な仮説しか構築できず、中途半端な結果しか見出せなくなる。

「マクロで見て地方女子が難関大を目指してないのは、(地方女子を含む)個人の選択や志向が歪められているからだぜ」「女でも田舎で資格取って働くなんてしょうもない生き方せずに、東京のいい大学目指そうぜ」「それが真の男女共同参画だぜ」と、思ってるのに言わない欺瞞の一方で、女性への構造的差別だのマイノリティ要素の評価だのダイバーシティだのを威勢よく語るという二面性が、本書にはずっと漂っている。

結語

さんざんディスったし実際出来が良い分析だとは全然思わないが、これだけのアンケートを設計して実施して分析を世に出したことは、筆者らが大学生とはいえ、色んな意味でそうそうできることではないと思う。瀬地山角とかが協力しているのだろうか、個人的には嫌いな人だけど。データ分析的にも興味深いので、できれば粒粒のデータを公表してほしいなって思う。

ただ、後半で書いたとおり、価値観については本当にもうちょっと注意したほうがいいんじゃないだろうか。分析を深化させる障害になると思う、というか、すでになってると思う。

著者らは下記リンクの「高学歴専門職」みたいな振る舞いをしているんじゃないか、真面目に心配になる。なぜなら、多分これからそういうので飯を食っていくハードルは上がっていくからと思うからだ。男女共同参画という「権利」は、(同じくリベラルの人が好きとされる)環境問題とかと違って、そこから商品やサービスをあまり生み出さない。生存権やプライバシー権、表現の自由のように、すでに広く膾炙した「権利」は、たまさかの権利侵害時に問題になる=飯の種になるだけで、それをさらに広めるというビジネスモデルは、徐々に成立しなくなる。そして、①弱男と弱女の格差も縮まっているとか、②LGBTQとフェミニズムの食い合わせは必ずしも良くないとか、③単に高等教育を受ける、企業で長く働くとかいうだけでなく、難関大学に入って大企業のサラリーマンになるべきとかいう、限られたエリート的な世界での男女共同参画の適用という、ニッチ産業的様相が現れたこととかを考えると、男女共同参画についても、すでに衰退フェーズに入ってるが「高学歴専門職」にはそれが見えていない)んじゃないかな、と思う次第です。

蛇足として、なんで地方女性が東大を目指さないか、個人的な印象を言うと、実際資格への意識と(本稿では触れなかったが、本書でも触れられている)浪人忌避の点が重要だと思っている。

女性は結婚して、場合によっては配偶者の転勤等に付き合って移動する蓋然性が男性より高いことを踏まえると、勤務地をあまり選ばないで済む資格仕事は有効な選択肢である(この点は、構造的差別に対する合理的適応とは言えるかもしれない)。また、結婚出産という、男性より時間制限が強いライフプランを考えれば、浪人で1年無駄にすることについて、男性より忌避感が強いのもわからないことではない(多少浪人しようが結婚出産のタイミングに影響するとは到底思わないが、特に出産の年齢制限は生物学的なものなので、これ自体は構造的差別とは言えないだろう)。つまり、合理的なライフプランの選択によって――男性よりも、もっと真摯に自身の将来を考慮したうえで――都会に出て難関大学に行くのではない人生を選んだ可能性がある、と思っている。

なおこの場合、本書で掲げる地方女子向け家賃補助や県人寮の整備等(による地方女子の首都圏大学への進学促進)に効果はない。