飲食飲食店マーケティングの為の『外食ニュースまとめ』(2024/12/28~2025/1/3)

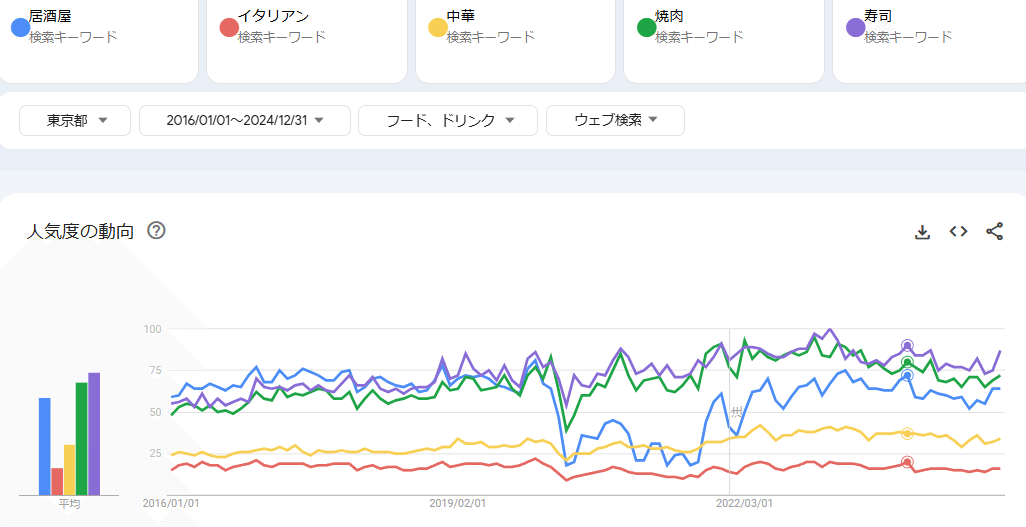

2024年も締まりましたが、検索ボリュームで見るとコロナ中好調だった焼肉、寿司の減少、大都市圏での居酒屋のコロナ前までの未回復といった感じで検索の総量は減少していました。より細かい商品等のワードでの検索やSNS検索への分散はあると思いますが、全般的にはマーケットが縮小傾向であったかと思います。昨対を上げている業態においても客数ではなく、客単価の増加で上げているケースが多く、来店客数で見た場合にはマーケットとして回復しているとはいいがたい面もありました。

より競争が激化していく中で、戦略をどうしていくのか?を考えていかなくてはいけないと思います。

年間での検索ボリュームの分析は別途、行っていますので、そちらも参考にしていただければと思います。

・東京/大阪/福岡 業態系ワードのgoogleトレンド推推移(2024年12月27

日まで)

【東京】

比較的落ち込みの小さい寿司が3%ダウンで、その他は全般的に昨対で10%前後ダウンでの推移でした。(イタリアンはボリュームが小さいため誤差で大きく見えている面がありますが)

他エリアに比べ、昨年比較での落ち込みは一番大きかったです。

【大阪】

寿司、中華は昨年同レベル、その他は東京同様10%前後のダウンです。焼肉が依然一番悪く13%ダウンとなっており、12月の季節指数で11月と比較すると伸びてはいますが昨年と比較すると落ち込んでいる状態は変わらないといった感じです。

【福岡】

寿司が若干昨年を下回ってはいますが、全国的に不調な焼肉を除き、昨年同レベルでの推移でした。焼肉のみが突出して9%位ダウンしており、全国的に不調が続いています。

【宴会系ワード】

・東京

宴会、忘年会のワードは若干減少していた模様、全般的にはほぼ昨年と同レベルといった推移でした。

・大阪

新年会、2次会のワードは減少。忘年会は昨年と同レベル。飲み会/宴会といったワードは5%位増えており、少人数での飲み会は増えて来ていたことが伺えます。

・福岡

通常の業態ワードは戻ってきていましたが、宴会系ワードは他エリアと比較すると悪かったようです。宴会/忘年会ワードは昨年よりも減っていますが、業態系ワードや飲み会ワードが戻ってきていることを見るとやはり仲間内での少人数の飲み会の需要は増えてきていそうです。

【インバウンド系英語ワード】

2019年対比でramenは若干昨年を下回りましたが、全般的に120%以上と順調に伸びてきています。ramenも通常は12月が落ち込むのですが、昨年がイレギュラーに伸びていたこともあり、落ち込んで見えますが基本的なトレンドそしては増加傾向は変わらないといった感じです。

・2024年外食トレンド「中華×○○」など7業態をふり返る。2025年の飲食業界動向も予測

https://www.inshokuten.com/foodist/article/7779/

飲食店ドットコムジャーナルでは2024年に取材した繁盛店のトレンドを、記事本数や閲覧数などを参考に分析。2024年に繁盛していた業態や、注目の出店エリアを振り返り、2025年のトレンドを予測しています。

2024年 飲食業界の総まとめとトレンド分析

2024年の飲食業界は、円安、物価高、米不足、人手不足、人件費高騰といった経営の課題が続く一方、インバウンドの急増やSNS(特にショート動画)の影響力によって、成功を収めた店舗も多数見られた。飲食店ドットコムジャーナルが取材した繁盛店の傾向を基に、2024年のトレンド業態を分析し、2025年の展望を予測している。

2024年 トレンド業態

1. 「中華×○○」の業態

中華料理と他ジャンル(特にワインや立ち飲み)を組み合わせた業態が人気に。

中華×ワイン:千歳烏山『nope』や代官山『ダイカンヤマパンダ』など。ナチュラルワインや東南アジアのスパイスを使った料理が特徴的。

中華×立ち飲み:自由が丘『立吞み中華 起率礼』や西荻窪『スタンドキッチン ルポン』などが成功例。小規模店舗のリノベーションで高い売上を実現。

業態変更で成功:恵比寿『酒場けいじ』が中華酒場へ変更し、売上を25%増加。

2. 進化系立ち飲み

立ち飲み文化が料理ジャンルを超えて拡大。スタイリッシュで遊び心ある店舗が台頭。

背景:立ち飲みに対する抵抗感が薄れ、気軽さやコスパの高さが支持されている。

3. ネオ大衆酒場ブーム

古き良き大衆酒場に現代的な要素を加えた業態が多角化。

特徴:レトロな雰囲気とモダンなデザインの融合。若者や感度の高い層をターゲット。

4. 「居酒屋以上、割烹未満」の中間層向け業態

客単価6,000~8,000円のミドルアッパー層を狙う店舗が増加。

特徴:和食をベースとしつつもカジュアルな雰囲気。特別な日にも利用される「ちょっといい居酒屋」。

総括と展望

2024年の繁盛店の多くは、他業態との掛け合わせや、スタイリッシュな空間デザイン、気軽さと上質さの両立に成功した店舗だった。SNSやインバウンド需要を活用し、時代のニーズに応えた店舗運営が鍵となった。

2025年は、引き続き多様性や独自性を持つ業態が注目されると予測される。特に、地域資源や文化を生かした取り組み、デジタルツールを活用した顧客体験の向上が重要になるだろう。

・マクドナルドにもしビッグマックがなかったら…日本の外食を変えた「豪快バーガー」誕生の裏側

https://diamond.jp/articles/-/356593

マック、YouTube、成人の日…今では誰もが知っていますが、いったいどのように生まれたのでしょうか。 今回は新刊『モノの由来 世にも意外な「はじまり」の物語』(青春出版社刊)から、誰もが知っているけど始まりは意外と知られていないモノについて、抜粋して紹介しています。

マクドナルドの象徴「ビッグマック」誕生の裏側

世界中で愛されるファストフードの代表格であるマクドナルドは、2024年も日本で過去最高の業績を記録するなど、その存在感をさらに強めています。季節ごとの限定メニューやバズを狙ったCMも人気の一因ですが、やはりブランドの中心となるのは「ビッグマック」をはじめとしたレギュラーメニューです。

ビッグマックは、1968年にアメリカ・ピッツバーグのフランチャイズオーナー、ジム・デリガッティによって開発されました。当時、経営に悩んでいた彼は、売上を伸ばすための新しいアイデアを模索し、大きな二段重ねのバーガーという発想に至りました。本社へのプレゼンを重ね、試行錯誤の末に誕生したビッグマックは、そのボリュームと味わいで大ヒットを記録。発売直後には売上が12%も向上しました。

ビッグマックの成功は日本へのマクドナルド上陸にも影響を与えました。日本マクドナルド創業者の藤田田を説得したスタッフも、シカゴで食べたビッグマックに感動した1人です。その後、ビッグマックは日本でもマクドナルドの代名詞となり、現在では「ビッグマック指数」として各国の経済力を比較する指標にもなっています。

世界最大の動画共有サイト「YouTube」誕生秘話

今や日常生活に欠かせないYouTube。その誕生には意外なきっかけがありました。2004年のスーパーボウルで起きたハプニング、ジャネット・ジャクソンの衣装事故が発端です。この映像を探し求めた創業者の1人ジョード・カリムが、動画共有サービスの必要性を痛感したことがYouTube誕生のきっかけとなりました。

2005年、カリムを含む3人の創業者がYouTubeを設立。当初は動画を使った出会い系サービスを目指しましたが、一般ユーザーが自由に投稿できるプラットフォームへと方向転換します。初めてアップロードされた動画「Me at the zoo」は今も閲覧可能です。順調に利用者を増やしたYouTubeですが、当初はサーバーコストや著作権問題に悩まされました。その後、Googleが約1950億円で買収し、現在の地位を築く足掛かりとなりました。

日本の伝統行事「成人の日」の始まり

毎年1月の第2月曜日に行われる「成人の日」は、もともと埼玉県蕨市の青年団が主催した「青年祭」が起源です。1946年、戦後の混乱期に20歳を迎えた若者たちに希望と責任を感じてもらおうと始まりました。この行事の成功を受けて、1948年に1月15日が「成人の日」として国民の祝日に制定されました。

2000年のハッピーマンデー制度導入により、第2月曜日に変更されましたが、2022年には成人年齢が18歳に引き下げられた影響で、式典は「はたちの集い」として20歳を祝う形が多く残っています。時代とともに変化を遂げながらも、新成人を祝う伝統行事として全国で親しまれています。

・お金をかけず、効果を生むには? サイゼから学ぶ「必要最小限」のDX

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2412/25/news011.html

大手飲食チェーンが進めるDX(デジタルトランスフォーメーション)の中でも、サイゼリヤの取り組みは独自性が際立っています。ファミリーレストラン業界では、すかいらーくHDをはじめ多くのチェーンが「タッチパネル注文」「配膳ロボ」「セルフレジ」という“3種の神器”を標準化し、省人化を推進しています。例えば、タッチパネルでは料理の写真を表示し、紙のメニュー代わりとして使われることが多く、配膳ロボも愛らしいデザインで高評価を得ています。

一方、サイゼリヤは、効率化とコスト削減を徹底した独自のDX戦略を採用しています。2020年に「手書きオーダー」制を導入し、客が注文用紙に記入したメニュー番号を店員が確認する方法を開始。2023年からはQRコードを用いたスマホ注文方式へ移行しましたが、このシステムでも料理の写真を表示せず、メニュー番号を入力する簡素な仕様を採用しています。タブレット導入や高度なモバイルオーダーアプリ開発に比べ、初期投資を大幅に抑えられる点が特徴です。

配膳においても、サイゼリヤは配膳ロボの導入に慎重な姿勢を見せています。店舗の物理的制約や社内の方針から、従業員が時速5キロ以上で動き、効率的に作業することが求められています。また、調理工程の簡略化や狭いキッチン設計によって、配膳ロボ導入の必要性を低減しています。

支払いに関しては、2023年8月にセルフレジの全店導入を完了し、従来の店員を介した会計作業から解放。これにより、1組当たり約80秒かかっていた会計時間が削減されました。

サイゼリヤのDXは、見栄えよりも実用性とコスト削減を優先する“最小限のDX”といえるでしょう。他社が高額な投資を行う中、効率化を図りつつも徹底してコストを抑える姿勢は、学ぶべきポイントが多いといえます。

・松屋「うっかり千円超え」を続出させる巧みな戦略

https://toyokeizai.net/articles/-/849299

松屋では、近年1000円前後の高額メニューが増えています。その背景には、食材原価や人件費の上昇があり、値上げを巧みに行う戦略が見られます。

詳細は元記事を参照ください。

たとえば「シュクメルリ鍋定食」は、日本では馴染みの薄いジョージアの伝統料理をアピールしつつ、実際には日本人の好みに合う味付けに仕上げ、価格設定を高めにしています。「内的参照価格」の概念を利用し、消費者が価格の高低を比較しづらい料理を提供することで、納得感を持たせる手法です。これに続き、「ロモサルタード」や「ルンダン」など異国料理を次々と投入し、平均単価アップを実現しています。

他の牛丼チェーンも高額商品を展開していますが、松屋は低価格商品と高額商品をバランスよく揃え、店全体の魅力を高めています。結果として、2024年度には客単価が前年同期比103~113%を記録するなど、着実に成果を上げています。

巧妙な価格戦略により、松屋は他社との差別化を進め、収益基盤の強化に成功していると言えるでしょう。