自己理解のために、アダルトチルドレンについて考えた話。

こんにちは、スミレです。

今回は、一昨日に投稿した記事『外反母趾を治すために、心と向き合わなきゃいけない話。』の続きのような内容になります。

ですがこの記事から読んでも支障はないので、このまま進んでいただけたらと思います。

こんな感じで自己理解を深めてるよ、という一例を発信するのがこの記事の目的ですので、参考にしてくれると嬉しいです。

私が「アダルトチルドレンかもしれない」と感じたきっかけは、「インナーチャイルド」に興味を持ったことです。

いざ調べようと、こちらのサイトをタップ。

https://unihipili.com/innerchild/

(リンク踏みたくないという人は、インナーチャイルドケア講座で検索してみてください。)

ふむふむ、と読み進め、興味本位で「アダルトチルドレン度チェック」をやってみました。

マジか、結構な高得点取っちゃったよ、というわけで浮上したのです、「スミレ、アダルトチルドレン説」が。

専門家に直接診てもらいたいとは思っていなくて、自分の内面を探るための足掛かりが増えただけで上出来だと思っています。

とはいえ放置できることでもないので、とりあえずタイプ別チェックもやってみました。

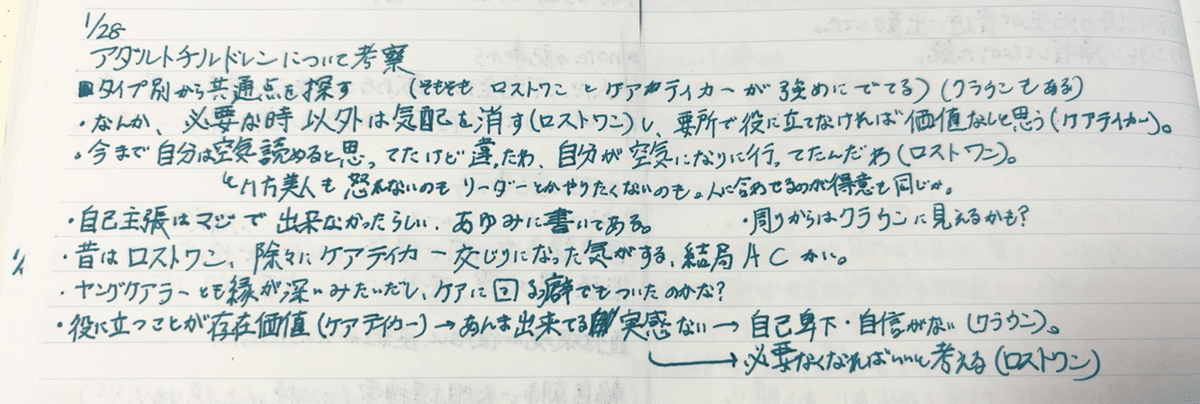

見ての通り、ロストワンとケアテイカーが高得点でした。

簡単に説明すると以下の通りです。

ロストワン

→感情を抑圧して存在感を消し、迷惑をかけないように、面倒ごとに巻き込まれないようにする。

ケアテイカー

→誰かの役に立つことが存在意義とし、できなければ生きている価値がないと思っている。

省きに省いた説明で申し訳ないですが……。

私なりの自己理解は、調べて終わりではなく、調べたことを基にまた考察しています。

時間をかけて、ゆっくりと、自分の内面を探ります。手書きでメモをすると、思考のスピードがいい感じに遅くなって深掘りしやすいのでオススメです。

また頭をフル回転。

この考察の中で一番大きな収穫は、「私は空気が読める」のではなく、「私が空気になりきっていた」ということです。

ずっと、自分は空気を読めるって思っていたんです。

争い事が苦手で、どちらの味方にも敵にもならず、それっぽい仲裁でその場を乗り切る。結果的に丸く収まっていた。

こんなことがよくあったのですが、それが「空気を読める力」に見えていたのです。

ですが、どちらの味方にも敵にもならないで、勢力図に影響を与えないようにして……これは正確には「空気になる力」だったと気づきました。

このようにして見つけた自分の特徴を、「直さなきゃ」と思う必要は、そんなにないと思っています。

段階としては、まず、「なるほど、自分はこんな感じなのか」と受け入れることが先です。

次に、「この自分で今まで頑張ってきたんだな」と、自分を労います。

そのあとで、直したいなら直せばいいし、受け入れたことで満足したなら、それで終わってもいい。

あくまでど素人の考えなので、専門知識のある方から見てどう映るか分かりませんが、私はこのやり方で息がしやすくなります。

自分に合うやり方を模索中の人に、「こんなモデルケースがあるよ」と提案するのが、この記事の目的です。

どんなやり方にも共通すると思うコツは、「時間をかける」ことと、「自分を褒めること」です。

分かればしんどさが軽くなるし、そこに至れるまで考え抜いたあなたは偉いんです。

自己理解、どうかみなさんもやってみてください。

ここまで読んでくださりありがとうございます。