Webマーケティングの基礎

はじめに

Webマーケティングの業界は、短い期間でほとんどの媒体が仕様変更を行いますが、事業側の人間や広告運用者が捉えるべき ”普遍的な根本となる基礎”は変わらず存在し続けているように思います。

今回はWebマーケティングにおいて大切だと思う基礎について、まとめてみたいと思います。

1.まず、ビジネスを進める上で必ず使う言葉

前提としてWebマーケティングは手段であり、

事業会社としては利益最大化など何かしらの目的が存在します。

まずはビジネスを進める上で必ず出てくる言葉の意味を理解したいと思います。

言葉の意味を正確に理解していないと、コミュニケーションに誤解を生む可能性が高まります。

事業に関わる全員が言葉に敏感になっておけると、スムーズに共通見解を持てるので目的達成のスピードを落とさず動けます。

2.Webマーケティングの定義

そもそも、Webマーケティングとは何でしょうか。

上記を理解するために、一番大きい概念である

「マーケティング」の定義から理解しにいきたいと思います。

マーケティング

詳細は過去に書いたnoteに譲りますが、私の解釈ではマーケティングとは「オンライン、オフライン両軸から顧客のニーズに応える仕組みを作り、会社として利益を最大化する活動」です。

デジタルマーケティング

Webだけでなく、スマホやタブレットのアプリ、SNS(ソーシャルメディア)、デジタルサイネージ(電子看板)、デジタル屋外広告、プログラマティックTVなど、デジタルを駆使したマーケティング活動のこと。

Webマーケティング

自社のWebサイト(オウンドメディア)を中心としたマーケティング活動のこと。特徴として効果測定性が高く、スピード感が早く、低価格で、個人にターゲティングできる。

昨今では、「デジタルマーケティング≒Webマーケティング」と解釈する人が増えている印象で、境目がなくなってきているように感じます。

本記事内ではWeb広告に絞り説明していきます

本来的なWebマーケティングの定義ではWeb広告以外のSEO、コンテンツマーケティング、CRM、CROまで含まれてしまいます。

本記事ではWeb広告に絞って内容をまとめています。ご認識のほど何卒よろしくお願いします。

3.Web(アプリ)広告関連の指標

続いて、代表的なWeb(アプリ)広告関連の指標を整理。

広告成果を適切に評価する為に算出方法も

正確に捉えておく必要がある。

4.重要広告指標の位置づけと関係性

広告運用上、特に頻出する8指標を数・率・単価(縦軸)と購買ファネルベース(横軸)で整理。

5.広告指標ごとの計算式

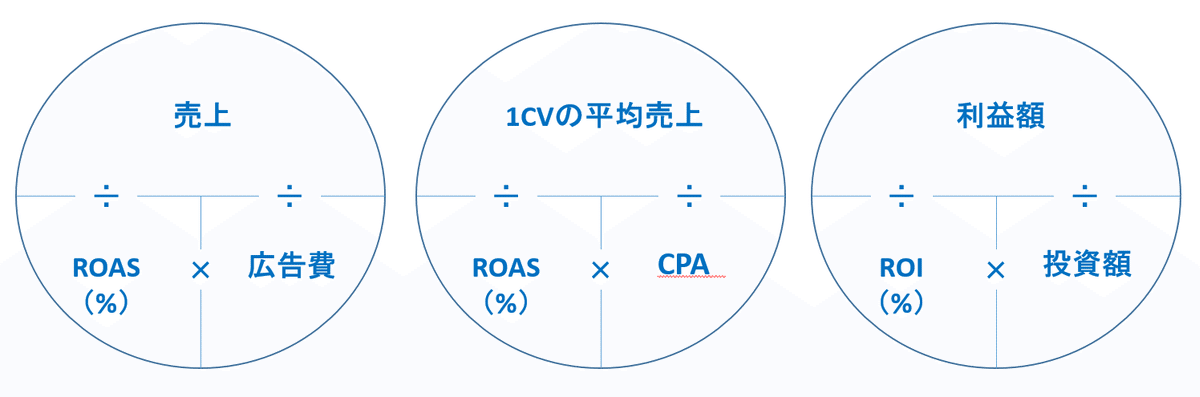

続いてはじき(速さ、時間、距離)の形式を使って広告指標ごとの計算式を捉えてみる。

①CTR・CPC

②CPA・CVR

コンバージョンから逆算して上限クリック単価を算出する

検索連動型広告を利用時は、「利益を出すためには1クリックあたりいくらまで払えるか?」という採算ラインを算出する必要があります。

上記を勘案する際は、CPAの計算式を活用する。

上限CPC=目標CPA×CVR

例えば、新規顧客1回の購入に投下できる広告費が¥1,000(=目標CPA)でCVR5%であれば、上限CPCは¥50と算出できる。

③ROAS・ROI

ROASの計算式は事業会社が利益最大化を

目指す上でも重要な内容。

例えば既存広告メニューであるGoogle検索の許容CPA(事業として採算が取れる獲得単価)を考えるときに、1CVの平均売上をROASで割ることで具体的なCPAが設定できます。

許容CPA=1CVの平均売上÷ROAS

ちなみに、1CVの平均売上はARPU(Average Revenue Per User)と同じ意味。

6.Web広告運用の鉄板分析方法

こちらは木下勝寿さんの『ファンダメンタルズ×テクニカルマーケティングWebマーケティングの成果を最大化する83の方法』でも紹介されている内容。普遍的な根本となる基礎である、下記3つは大切。

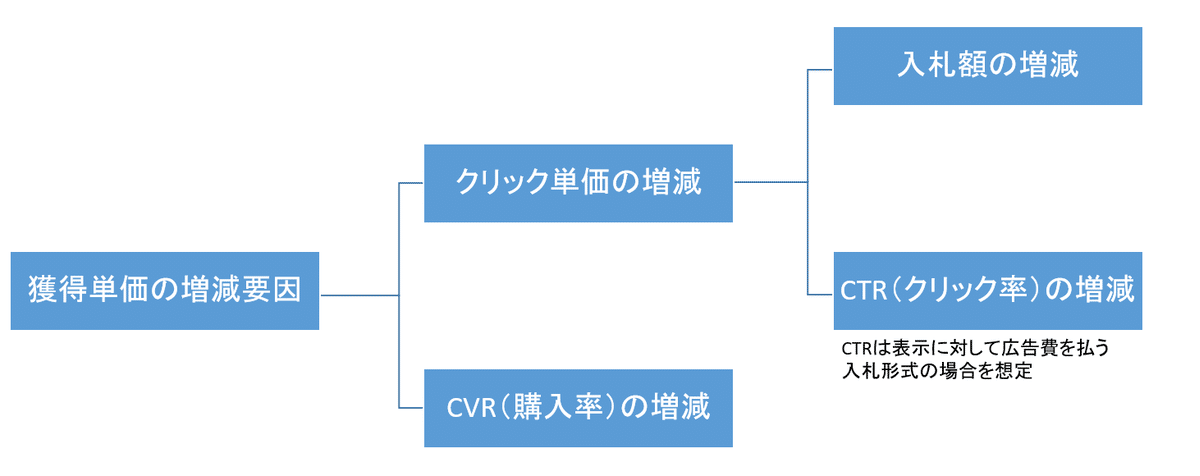

①獲得単価の増減要因

「クリック単価」か「 CVR(購入率)」の増減。※クリック単価の増減 →入札額か、表示に対して広告費を払う入札形式の場合は CTR(クリック率)の増減

②ROASの増減要因

「獲得単価」か「客単価」の増減

※獲得単価の増減 →「クリック単価」か「 CVR」の増減(上記同様)

③獲得件数の増減要因

「クリック数」か「 CVR」の増減

※クリック数の増減 →「表示回数」か「 CTR(クリック率)」の増減

※CVRの増減 →LPのCVR(カートなどがある買うためのLPで購入に至った人の率)」の増減

7.広告ランクについて

検索連動型広告の広告ランク

掲載順位は広告ランクという値の大きさで決まる。

広告ランクはユーザーの検索語句に対して予測されるクリック率(推定クリック率)、広告の関連性、ランディングページの利便性と1クリックあたりいくらまで出せるかを表す上限クリック単価によって決定される。

すなわち広告クリエーティブに関する"質"と"お金"によって算出される。

ディスプレイ広告の広告ランク

ディスプレイ広告もオークションのプロセスは

検索連動型広告と同じであり、広告ランクという値がオークション勝率に影響する。

ちなみに、Google adsの仕組みを詳細に説明してくれているAd Platform Tigerさんの記事は学びが多い。

Googleにて5年間に渡り、Hagakure、GORINの企画推進をリードした方が書いているnote。

8.媒体側の視点を理解する

広告プラットフォームビジネスを運営する側の視点を理解し有効的なお付き合いの仕方を考える。

お互いにwin-winな関係を築くための方法論を明確にしていく。

以上です。

引き続き勉強してきます。