論理的思考力を鍛えるには?

トラブルなどが起きた際、開発メンバーでは解決が困難になると、QAとして私が直接"お客さま先"まで乗り込んで状況の解決を図るケースがありました。

本来は

"問題を起こしてしまった当事者およびその部門責任者"

が解決すべき事案ではありますが、変に平行線をたどったり、こじれてしまったりするとお客さまも感情的になってしまい、全く関係ない第三者が介入した方がスムーズに解決が促進されることもあるのです。まぁ「それもどーなんだ?」って話ですが、実際にそういうケースは過去に多々ありました。

とはいえ。

当事者ではないからこそ、第三者と言う立場を最大限活用し、常にお客さまに対しても当社の開発メンバーに対しても平等でなければなりませんし、常に"誠実"さを以って"信用"されなければなりません。でなければ火に油を注ぐだけでものごとの解決には向かわないからです。

そのため、品質保証部では問題を解決する際は以下のことを第一位として考え、実践しています。

・最優先事項は『速やかなる解決』とする

(それ以外は等しく優先度は"最低"とする)

・解決できるまで謝罪しない

(謝罪したからといって許されることは決してない。

してる暇があったら1分1秒でも早く解決する姿勢を見せる)

・中途半端な言い訳はしない

(言い訳は「何も解決しない」宣言に等しく、してる暇すら惜しい。

消費した時間だけ乗数的に顧客に迷惑が掛かり、コストを食いつぶす)

・越権してはならないが、しない範囲であれば責任の所在は後回しにする

(責任の擦り付け合いは第三者がするべきことではない。

したい人たちだけで勝手にすればいい)

・具体的な"説明"と、論理的な"証明"を必ず用意する

(これがなければ、顧客は"絶対"に納得しない)

・顧客、当事者を含む特定の"誰か(達)"のためには判断しない

(誰の味方もしない。プロジェクトの味方)

・解決した後、原因を特定し、再発防止策を立案する

これ以外には一切ありません。しません。したくありません。

こんな時、お客さまに対して最も重要な能力こそが論理的思考力です。

話せるスキルでも、物怖じしない精神でもありません。実際には解決できていたとしても最後にこれを以って"証明"と"保証"ができないと、お客さまは解決できたことを信用してくれないからです。

最後の最後に待っている難関はいつもこの証明作業となります。

逆にいえば、この能力と技術的能力が"問題解決できるだけの相当量"分備わっていればあえてQAなどを活用しなくても当事者を含む自部門内で解決できるはずですし、安定して解決できる実力が身についていればそもそも問題は起こりにくい組織となっているはずです。

では、そもそもこの"論理的思考力"とはなんでしょう。

論理的思考力の意味

「論理的思考力」とは端的に言えば

「論理的」に「思考」する「力」

ですが、この「論理的」とは一体どういうことを意味するのでしょう。

「論理的」を辞書で調べると、

ふーむ…?

では「論理」を辞書で調べると、

ちょっと硬いのでわかりにくいかもしれませんが、簡単にいうと「論理的思考力」というのは、

物事をしっかりと筋道立てて、

考えを構築できる力

であるというわけです。知識労働と言われる分野では、これができないと頭が悪いと思われてしまいますし、逆にできていると頭のいい人だと思われます。

数学が得意な人は論理的思考力が高い?

このように聞いたことがある人も多いかもしれません。

それはなぜでしょうか。

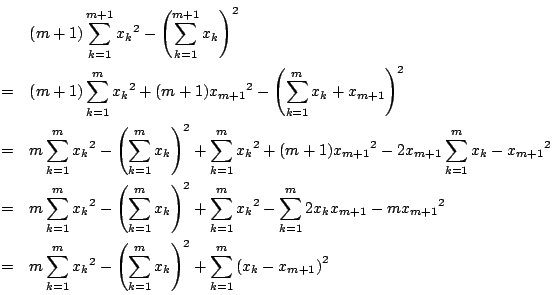

数学の本質は、単なる計算問題だけではなく、計算を用いた証明問題です。難しい証明問題では、筋道を立てて一つずつ計算して行く必要があります。そもそも数式は左辺に答えを用意し、その答えになるように公式や方程式を用いてその答えが真であったことを証明するものです。

こんな感じですね。なんか学生の頃にたくさん見てきた気がします。

答えを出すために、この問題には、どのような筋道があるのかを見抜き、その筋道にどのように適用していくかを客観的に考える必要があるのです。

これは論理的思考そのものです。

このため、数学が得意な人は論理的思考力が高いと言われるのでしょう。だからでしょうか。プログラムの世界でも左辺に「基」を置き、右辺でロジックを成立させる作りになっていますよね。

なぜ、社会人に必要とされているのか

個人のみで行える仕事と言うものは決して多くはありません。

ビジネスはほとんどが"他人との協業"です。それは同じ会社の従業員であっても、顧客であっても同じ「他人」です。客も上司もいます。説明する場面、プレゼンする場面、報連相する場面などが山ほどあります。

物事を説明する時にしっかりとした筋道の立っていない話をされると相手はどう思うでしょう。上司は不安になるし、お客さまに売ることもできません。

説明する場面だけでなく、仕事で問題が起きた場合や現状をより改善しようとしている場面でも、数学の証明問題同様、ゴールに向けて筋道を立てて考える力は必要なのです。

論理的思考力を鍛えるには?

論理的思考力を鍛えるにはどうすればいいでしょう。

この論理的思考力は筋肉と同じで、一朝一夕で身につくものではありません。反復・継続したトレーニングが必要となります。

①日頃の意識を変える

論理的思考力は、すぐに身につくものではありません。どのように筋道をたてるか、どのように筋道に適用するかを考えることに慣れなくてはなりません。あえて論理的思考を意識すること、意識することに慣れることが必要です。具体的な行動として、

・曖昧な言葉使い(こそあど言葉や、「~なやつ」と言った表現)をやめる

・日常の色々なことに対し、「何故?」と理由を考えてみる

・結論から話し、そのあとに理由「何故なら~」を話す。

などが挙げられます。

②ディベートで鍛える

論理的思考力を鍛えるには、実際にテーマをもって他人とディベートを行うことが一番です。ディベートとは"討論"を意味しますが、優秀な人材を育成する場では非常に多様されています。ケースディスカッションなどと呼ばれることもあります。

ラーニングピラミッドにおいては、学習定着率50%という比較的高い可能性を持った方法になります。これによって相手を納得させるにはどのように筋道をたてればいいかを実践の中で身につけることができますね。

ディベートをする場所は、大学のサークルだとか、社会人サークルなどがあります。最近はやりの朝活で行われている場所も多数あります。自分一人では思うように身につかない場合、本気でかなり高レベルの論理的思考力を身につけたい人は参加してみるといいでしょう。

私の場合は、度重なる何十ものトラブル対応(この業界では"火消し"とも言いますが)によって幾度となく挫折と試行錯誤を繰り返しながら、現場で身に着けた経緯があるためこの方法論に最も近いと言えます。

③本を利用して鍛える

論理的思考力を鍛えるための最も手軽な方法として、本で鍛えるという方法があります。日頃の意識を変えてみるっていうことはなかなか難しいものです。慣れるまで時間もかかるし、疲れてしまうかもしれません。

そこで、論理的思考力を鍛える為に役立つのがトレーニング本です。

今では多くの本が売っています。

日頃、頭の中での実践だと実際に自分がどれほどやっているかを確認することができません。一方で、本でのトレーニングはどこまでやったかがはっきりわかるのでおすすめです。

「論理的思考」が世の注目を集めるきっかけとなった一冊です。

世界的な経営コンサルティング会社出身の照屋、岡田両氏による文章は平易で、思考という難解なテーマながらもとても読みやすい内容になっています。この書籍では概念としての論理的思考だけでなく、実践的なコミュニケーションスキルも学べます。

論理的思考力は、問題を解決する力に直結します。

問題を明確にとらえ、解決手段を導きだすには論理的思考力が不可欠です。

1999年発売と15年以上も前の本ながら、いまだに論理的思考を啓蒙する書籍の中でも高い評価を受けています。著者はコンサル会社はじめ多くの有名企業でライティングの指導などを行っていた人物で、本書は企業の研修資料としても使われる機会が多いようです。

お茶の水女子大学名誉教授として知られる評論家の名著です。

当時、"東大、京大の生協で一番売れている本"と話題になりベストセラーになりました。読んでいるうちに読者は自然と「考えること」と「整理すること」について考えさせられます。20年前に出版された書籍ですが、現在でも十分通用する普遍的な内容です。

いいなと思ったら応援しよう!