【超解説】 鏡よ、鏡、写っているものは何? / 「8½」

È una festa la vita, viviamola insieme!

(人生はお祭りだよ、一緒に生きよう)

1960年に『神曲』やキリスト教をモチーフにした大作「甘い生活」を撮った後、フェデリコ・フェリーニ監督はおそらく寓話や象徴のような手法を再び試すことは考えなかったはずだ。「甘い生活」はそのくらい徹底した計画に基づいて撮影されたものだからだ。

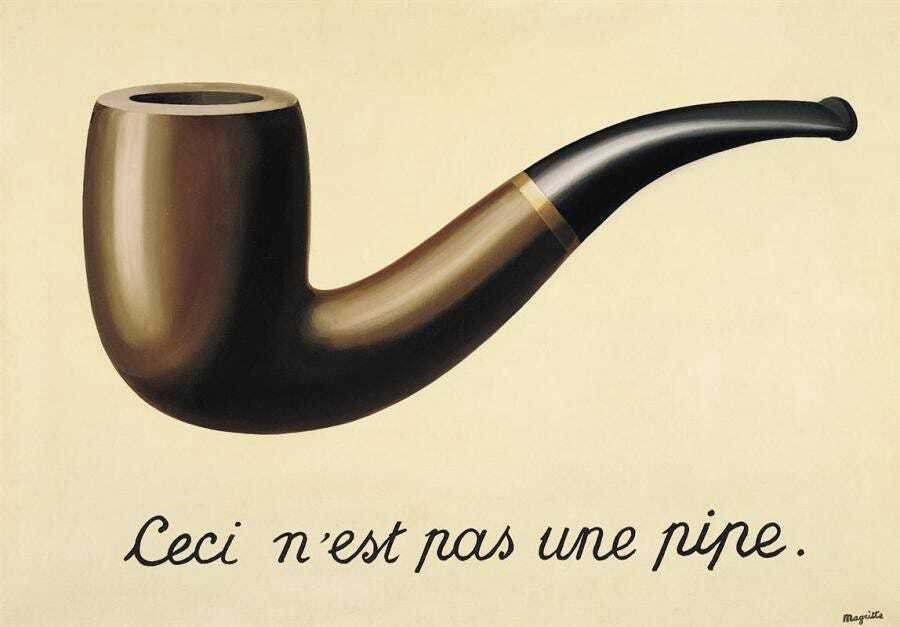

1963年、新作はまだかと期待されていたフェリーニ監督が発表した「8½」は、映画と観客という関係そのものをテーマにした、哲学のような映画である。すなわち、スクリーンのなかで何を表現するかということではなく、そもそも観客がスクリーンを見ているとはどういうことなのか、という映画の枠組を問うている映画、ということだ。ここでは鏡のように反射すること(reflection)、あるいは自己言及(self-reference)というヨーロッパで伝統ある考え方が参照されている。行数が増えると面倒くさいので大雑把に書くと、『イリアス』や『ドン・キホーテ』などで使用された"登場人物が劇そのものについて語ること"という自己言及とは、もともと我々が使っている日常言語が抱えている矛盾に端を発している。エピメニデスのパラドックス(クレタ人が言いました、クレタ人は嘘つきだ)の時代から論理がそこで袋小路に入ってしまう可笑しさをインテリたちは感じていた。この自己言及の行き着く矛盾あるいは可笑しさは、今日では論理学はもちろん数学やコンピュータプログラミングでも研究されていて、シュールレアリスムなど芸術にも影響を与えた。ルネ・マグリットの「イメージの裏切り」という絵画(Ceci n'est pas une pipe. これはパイプではない、という文字が書かれたパイプの絵)を知っている人もいるだろう。

こうした自己言及という考え方が東洋であまり普及していない最大の理由は、これは僕の勝手な推論だが、ヨーロッパのロマンス語系やスラヴ語系とは異なり、我々は再帰動詞(reflexive verb)を持たないからだ。鏡のように反射すること(reflection)が知性の表れだと感じにくいのである。「8½」は鏡を含めて反射することに重点が置かれて撮影されている。再帰動詞のように主語が目的語として戻ってくるごとく、映画の監督が登場人物のように"見えてしまう"ということをテーマにしているのであって、その辺のコピペ感想文のような"フェリーニ監督の自伝的な云々"なんてことはおよそどうでもいいことである。多くの映画監督が本作を絶賛した理由は、まさにこの"見えてしまう"ということを職業柄よく知っていたからだ。なぜなら、映画監督はスクリーンの外、すなわち映っていない部分(絵空事ではないところ)をいつも見ているわけだから、主人公を映画監督にしてしまえば、スクリーンの内側(絵空事)と外側(現実)の境界線がかなりぼやけてしまう、すなわち自己言及になるからだ。

さて、主人公グイド・アンセルミ(マルチェロ・マストロヤンニ)が新作のSF映画に興味と自信を失い、高級スパを訪れると、「ヴァルキューレの騎行」が鳴り響く。ヴァルキューレは北欧神話において死者を連れ去る役割だ。フェリーニ監督はこの冒頭から主人公グイドの死を暗示している。それは肉体というより芸術家としての死だ。映画プロデューサーや俳優たちに付きまとわれ、優秀な批評家に原案をコテンパンに貶される。ここでグイドが気を取り直し、"理想の女"が必要だと言ったことは重要である。

グイドは枢機卿に窮状を訴えるも、枢機卿は"教会の外に救いはない"と告げる。この教会とはスクリーンすなわち映画を示唆している。つまり、グイドの悩みとは観客が観ているこのスクリーンの中(「8½」のこと)でのみ救われるものであるという自己言及になっている。そもそも、8½という題名はフェデリコ・フェリーニ監督にとって意味を持つもの(半分くらい関わった映画を加えて9作目に当たる)であるのに、本作の主人公グイドが撮ろうとしている映画が「8½」に該当するのであれば、まさに再帰動詞のように反射している状態になる。よく勘違いしている人がいるが、フェリーニとグイドが同一人物として機能しているということではなく、「8½」という映画を観る限り、主人公のグイドはフェリーニの席に座っているはずだというパズルが発生するということだ。

人の心のなかを透視することができるというマヤのシーンにおいて、グイドは"ASA NISI MASA"と考えていたことを見抜かれる。ここから幼少期の思い出のようなシーケンスが始まり、ワインの中に浸かってから女たちに柔らかなベッドまで運ばれ"Asa Nisi Masa"と唱える様子が描かれる。これは言葉遊びの一種で、この無意味な単語の羅列は anima を示唆しているだろう。フェリーニ監督が好きだったというユングの心理学において、anima とは男のなかにある女らしさのことだ。このアニマがもたらす幻想が、後に登場人物の女たちが集合するハーレムのシーンで再現される。このハーレムのシーンの直後にスクリーンテストのシーンが始まることから、ここでの自己言及に気付いた人は多いようだが、しかし重大なことをみんな見落としている。ハーレムのシーンの後にスクリーンテストのシーンを挿入したのはグイドではない、ということだ。ハーレムのシーンがグイドの映画にとって使用可能かどうか判断するためにスクリーンテストをするというシーケンスを成立させているものは「8½」というフェリーニ監督の映画なのだ。ここは二重の自己言及になっている。鏡のなかの鏡、いわゆるドロステ効果である。

そして理想の女クラウディアが現れる。演じているのは美しいクラウディア・カルディナーレである。役名と芸名が同じであることはもちろん意図したものだろう。クラウディア・カルディナーレはヴィスコンティ監督の映画「若者のすべて」で長男ヴィンチェンツォの婚約者を演じていた女優だ。僕の好きな女優である。

さて、このクラウディアとクルマに乗り込んだグイドのシーケンスは、明暗がはっきりと撮影されていて、グイドの顔がほとんど分からないくらいである。ここで「8½」という映画が持っている絵空事/現実という曖昧な境界の綱渡りが表現されている。グイドの映画にクラウディアが出演するなら、グイドは「その映画」を制作することが出来るのだから、フェリーニ監督の「8½」という映画が成立しなくなる。だからグイドの顔がほとんど見えなくなるように撮影されていたものの、クラウディアにあっさり拒否される。「8½」続行である。

グイドはもう嫌だと映画の制作をキャンセルするものの、映画プロデューサーたちに無理やり記者会見をさせられる。座っているテーブルは"鏡"で出来ている。ここで"教会の外に救いはない"と言った枢機卿の台詞を思い出せば良い。グイドは本人が知る由もない「8½」という映画(つまりグイドの人生)のなかで自らの映画を制作することがかなわないのだから、頭を撃ち抜いて倒れる、つまりスクリーンの外へ行く。冒頭に「ヴァルキューレの騎行」が流れたように、これがおそらくフェリーニ監督が当初考えていたラストシーンだろう。しかし、夢か現か、登場人物みんなで輪になって踊るという明るいシーンによって幕を下ろした。こうすることで、何もかも全部、絵空事でした、人生もそんなもんだよね、というメッセージを明るい調子で伝えることができる。グイドがあのまま死んだところで終わるにせよ、ダンスで終えるにせよ、これらは全て演技であることを観客もフェリーニ監督も承知しているのだから、自己言及のパズルの最後に、È una festa la vita(人生はお祭りだよ)と、みんな何かの役回りを"演じさせられている"ようなものだという、人生を映画に見立てた台詞で終えることにしたのだろう。

観客が映画を観る、のではなく、「8½」という映画を通して、見ているはずの自分が同時に見られているという再帰動詞のような人生そのものについて考えたり、映画を見ているはずなのにその映画はまだ制作前であるというパズルを楽しんでほしいという、フェデリコ・フェリーニ監督の遊び心と知性の詰まった作品である。

Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.

(お前が長いこと深淵を覗くなら、深淵もまたお前を覗いているんだ)