「エンゲージメントの高い組織」を目指して、スタディプラスが最初に取り組んだこと

スタディプラスは「学ぶ喜びをすべての人へ」をミッションに掲げ、学習管理アプリ「Studyplus」・若年層向けマーケティングソリューション「Studyplus Ads」・教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」の提供を通して、学習者やその環境が抱える本質的な課題解決に取り組んでいます。

会社において事業と組織は「車の両輪」と言われています。スタディプラスでは展開している事業が軌道に乗ってきた中で、現在組織づくりに改めて力を入れています。

2024年11月、スタディプラスは6年ぶりにバリュー(大切にしたい価値観)を刷新したことを発表いたしました。新バリューに込めた思いは、下記のnote記事でご紹介しております。

上記の記事内でも触れておりますが、新バリュー策定のプロセスにおいて重要な役割を果たしたのが、2024年6月に役員とマネジメント層(部長、マネージャー等)が集まって実施した「組織開発合宿」です。

現在進めている組織づくりの第一歩として実施した「組織開発合宿」について、今回の記事では狙いや具体的な実施内容をお伝えしたいと思います。

組織開発合宿の実施に至った背景と目的

2024年3月、常勤役員会メンバーが集まり、今後の会社の成長に向けた「理想的な組織像」と「理想的な人材像」について集中的に議論する「役員合宿」を行いました。

その場で言語化された「理想的な組織像」「理想的な人材像」は、以下の通りです。

理想的な組織像

「エンゲージメントが高い(=活気がある)」

「社員同士の関係性が強い(密度、活性度が高い)」

「全社員が自社の事業、プロダクトの提供している価値に自信と誇りを持っている」

理想的な人物像 ※新バリューとして定義された5つの行動指針を体現している

「学習者を第一に」

「理想を描く」

「とことん実行する」

「学び変化する」

「組織に良い影響を与える」

これらを言葉として定義した上で、理想と現実の差分についての認識合わせや、解決に向けた打開策の洗い出しを行いました。

議論を進めていく中で、役員陣とメンバー層を繋ぐハブの役割を果たす部長・マネージャーを中心としたマネジメント層が、常勤役員会メンバーと同じ熱量を持つことが理想的な組織に向けた第一歩になる、という結論に至りました。

その上で、2024年6月に実施することとなったのが、常勤役員会メンバー・マネジメント層20名程度を一同に集めて集中的に議論を行う「組織開発合宿」です。

実施にあたっては、以下3つの目的を設定しました。

“縦”と“横”のコミュニケーションを活性化させる

MIT組織学習センター共同創始者のダニエル・キム氏が提唱した組織の考え方(出典:成功の循環|キーワード|HUMAN VALUE)に、「関係の質→思考の質→行動の質→結果の質」という成功の循環のサイクルが回ると、成果を出すことができるというものがあります。組織づくりのサイクルのスタートとなる「関係の質」を高める取り組みとして、常勤役員メンバーとマネジメント層の間の“縦”のコミュニケーション、マネジメント層同士での“横”のコミュニケーションのきっかけの場となることを目的としました。マネジメント層の組織開発への参加意識を醸成する

組織開発を進める上で、社内での影響力が強いマネジメント層は、非常に重要な役割を担います。マネジメント層が常勤役員会メンバーと同じ熱量で組織開発に取り組むことができるように、施策ベースに留まらない根本的なテーマからディスカッションを行うことにしました。マネジメント層が新バリューを自分ごと化する

今後の行動指針となる新バリューを社内全体に展開する前に、メンバーを牽引していくマネジメント層が、自身の言葉でメンバーに意味を伝えたりいち早く体現したりできる状態になることを目指すこととしました。

“縦”と“横”のコミュニケーションを促す懇親会からスタート

合宿は東京郊外の施設で1泊2日で実施。1日目の夜に懇親会(日中は日常業務)、2日目にワークを行うスケジュールでした。

ワークの際に参加メンバー全員ができるだけ本音で組織に対する考えや想いを話すことができるように、1日目はアイスブレイクとしてBBQと焚き火を囲む懇親会を実施しました。これまで、社内で部署を跨いだ交流機会が少なかったということも実施の背景です。

懇親会を経て行った2日目のワークでは、普段関わりが少ない部署のメンバー同士でグループを形成しましたが、開始段階からオープンに意見を伝え合う場面が見られました。

全員で「理想的な組織像」と「現状の組織状態」のギャップを考える

2日目は、代表廣瀬の問いかけからスタートしました。

「スタディプラスは社会的意義の高い事業で成長していて、みんながプロダクトに誇りを持っている。個々の働き方の柔軟性があって、社員がみんな優しくていい人だという意見も多い。でもサーベイツールを確認すると、社員の現状のエンゲージメントは世の中の平均より少し高い程度に留まっている。なぜそうなっているんだろう?」

「社員のみんなには、幸せに働いて欲しい。社員一人ひとりが幸せに働くことが、掲げているパーパスやミッションの実現に直結すると思うから。スタディプラスをエンゲージメントの高い組織にするために、ここにいるみんなで原因から一緒に考えていきたい」

最初に行ったワークは、エンゲージメントが上がり切らない根本的な原因を考えることです。

以下のステップでグループワークを進めました。

ステップ1:エンゲージメントが高くならない理由を付箋に書き出す

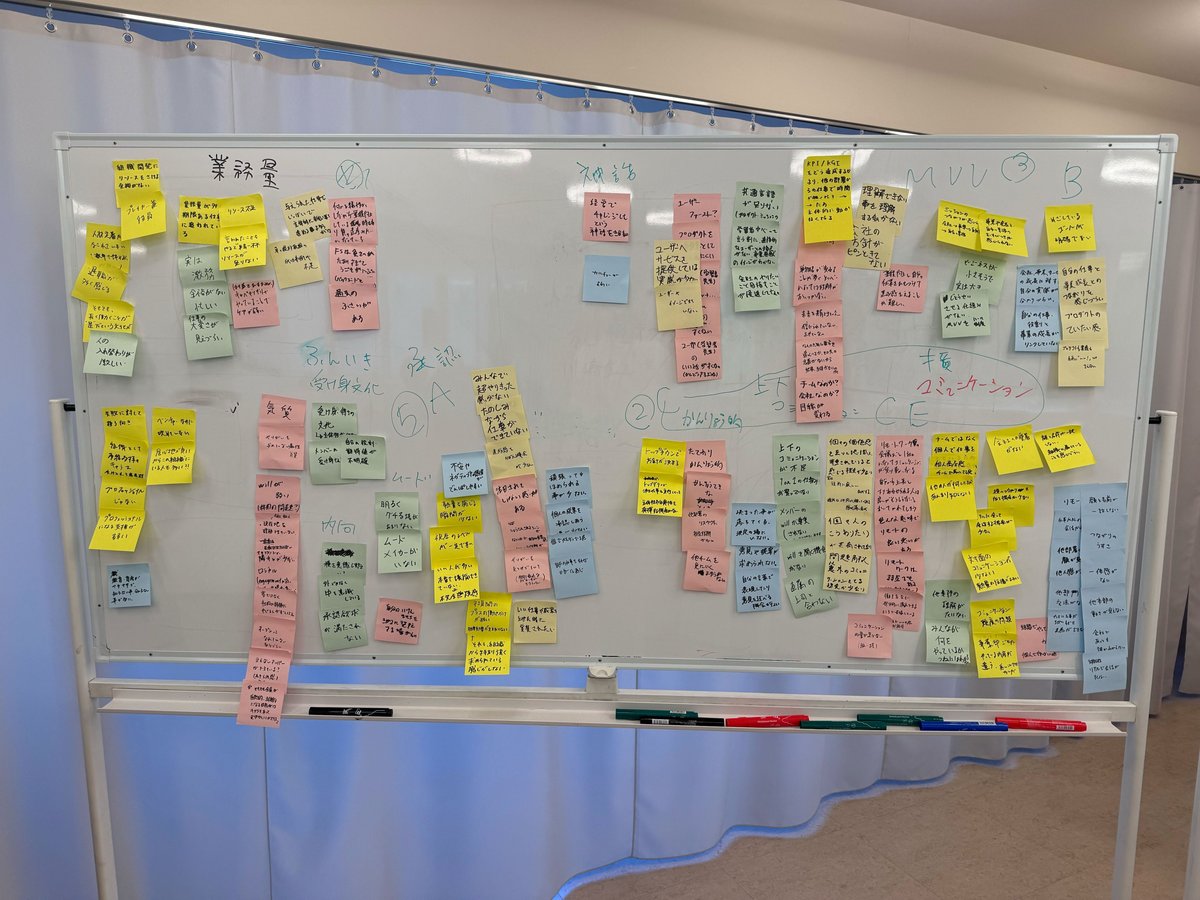

グループごとに話しながら、思い付く理由をひたすら付箋に書き出しました。

「上下のコミュニケーションが不足している」「メンバーが主体的に動けていない」「MVVが浸透する仕組みがない」など、さまざまな視点で理由が挙がりました。

ステップ2:書き出した理由をグルーピングし、重要度が高いテーマを選択

ステップ1で各グループが付箋に書き出した理由を全体で並べた上でグルーピングし、重点的にディスカッションすべき重要度の高いテーマを選定しました。

ステップ3:テーマごとに深掘り、根本的な原因を突き止める

野球のロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手が高校時代に目標設定するために使っていたマンダラチャートを活用し、一つひとつのテーマをグループごとに深掘りしました。グループごとにまとめた内容は、最終的に全体でシェアしました。

3つのステップを経て、参加メンバーそれぞれがなんとなく感じていた組織の課題を言語化し、自分ごと化することができたのではないかと思います。ワーク終了後、「細かい原因が分かったことで、組織がうまくいかない原因へのアプローチ方法や施策を考えやすくなった」という声も挙がっていました。

新バリューを自分ごと化する過程で生まれた成果

続いて代表の廣瀬から、役員合宿で定義した「理想的な人材像」である新バリューの発表がありました。

発表を受けて、5つのバリューそれぞれに対する「GOODな体現事例」と「BADな体現事例」をグループごとに考えるワークを行いました。

「GOODな体現事例」が次々と共有され、「あの部署では、そんなに良い動きをしていたんだ!」という発見ができたのではないかと思います。

「学習者を第一に」を体現する事例として「勉強に関する広告以外は出さない」「受験期にユーザーアンケートは取らない」といった学習管理アプリ「Studyplus」の運営の考え方や機能の話も挙がり、今まで積み上げてきた自社のユーザーファーストな文化を再確認する場にもなりました。

またワークを進める中で、「理想を描く」というバリューが、元々の案「自分の理想を描く」から修正をされました。

元々の「自分の理想を描く」には、「どうしたいのか?どうなりたいのか?」を自分なりに描いて欲しいという思いが込められていましたが、「“自分” という言葉があることで解釈の幅が意図せず狭まってしまうのではないか?」という懸念の声がマネジメント層の1人から上がり、全員でディスカッションを行った結果、「理想を描く」に変更する意思決定をしました。

ワークを通じてマネジメント層がバリューを自分ごと化できたからこそ、生まれた成果だったと感じています。

組織開発合宿を経て現在取り組んでいること

初めての組織開発合宿を通じて、当初想定していた3つの目的に沿ったことが、かなり高いレベルで実現できたと思います。

新バリューは2024年7月に実施した会社の周年イベントで社内向けに発表。

組織開発合宿と同様のワークを全社員で行った他、バリューを高いレベルで体現した社員を表彰する施策「Value Award」もスタートしました。

合宿中に出たアイディアであるピアボーナス制度も導入されており、「エンゲージメントの高い組織」を実現するための取り組みが加速してきております。

組織づくりに関するそれらの取り組みも、今後note記事で紹介していきたいと思います。

終わりに

スタディプラス公式noteでは、スタディプラスの人・組織・カルチャーなどをご紹介しております。

今後も更新してまいりますので、ぜひご覧ください。

一緒に働く仲間を探しています

スタディプラスでは働くメンバーの募集を行っておりますので、ご興味を持たれました方はぜひ以下をご覧ください。

学習者中心の事業を展開しています

スタディプラスのサービス・事業や組織にご興味がある方は、以下もぜひご覧ください。